Введение

Развитие профессионально важных качеств востребованного специалиста на рынке труда является для высшей школы актуальной задачей, решение которой обеспечивается как широким спектром учебных, научных и воспитательных мероприятий, так и компетентностью профессорско-преподавательского состава, имеющего в своем распоряжении богатый арсенал методов, приемов и форм подготовки высококвалифицированных кадров.

ХХI в. принес в дидактику высших учебных заведений новые образовательные технологии формирования знаний, умений, навыков, универсальных и профессиональных компетенций (информационно-коммуникационные, кейс-study, метод портфолио и др.). Отдавая дань веяниям времени, исследователи, тем не менее, подчеркивают, что главным фактором развития у студентов познавательной активности, потребности в профессиональном самопознании, саморазвитии и самообразовании продолжает оставаться самостоятельная работа по учебной дисциплине [1–3]. Пристальное внимание к необходимости организации самостоятельной деятельности обучающихся – это не только «верность классике» обучения и последовательная реализация требований Федеральных государственных образовательных стандартов, но и доказавший свою эффективность способ углубления и расширения теоретических знаний студентов, «формирования прочных практических навыков, максимального приближения учебной деятельности обучающихся к их будущей профессиональной деятельности» [4, с. 72]. Ряд авторов подчеркивают также воспитательную ценность самостоятельной работы, состоящую в формировании профессиональной культуры обучающихся, их подлинно сознательного отношения к овладению всем объемом знаний, умений и компетенций по преподаваемым в вузе дисциплинам [5].

Под самостоятельной работой понимают «всю совокупность индивидуальной или групповой деятельности студентов в процессе учебных занятий или вне их, под руководством преподавателя или без него» [3, с. 7]. Она может быть аудиторной и внеаудиторной.

Как отмечается в научной литературе, «внеаудиторная самостоятельная работа (далее ВСР) представляет собой планируемую учебную, учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую деятельность обучающихся, реализуемую вне рамок учебных занятий по заданиям преподавателя и в соответствии с его методическим руководством, но без его непосредственного участия» [6, с. 175]. Исходя из предполагаемой дидактической цели, ВСР может быть направлена на первичное овладение знаниями, умениями и навыками, на их повторение и закрепление, а также развитие практической компетентности студентов посредством овладения необходимыми действиями, операциями, умениями и навыками [7]. При этом содержание заданий ВСР, независимо от цели, традиционно располагается на шкале «репродуктивные – познавательно-поисковые – творческие» [8].

В медицинских вузах самостоятельная работа будущих специалистов является неотъемлемой частью образовательного процесса. Ее включение в учебный план обеспечивает формирование у студентов «творческой деятельности по приобретению и закреплению научных знаний, освоению новых навыков познания, формированию научного мировоззрения и личных убеждений использования полученных знаний и умений в практической деятельности» [9, с. 311].

Будучи важной формой учебного процесса, самостоятельная работа решает большой перечень специальных задач [6; 10], в числе которых важное место занимает формирование самоорганизации, самоконтроля и принятия личной ответственности за процесс и результат выполняемой ВСР. Однако далеко не каждый студент готов к ее решению. Независимо от успешности обучения будущие медики склонны перекладывать ответственность на педагога, демонстрируя крайне низкий уровень внутренней мотивации и ответственности за собственную учебную деятельность [11; 12]. При этом от преподавателей ожидают не столько контроля и обратной связи, сколько предоставления обучающих заданий с методическими «подсказками» о содержании и методах выполнения самостоятельной работы [8; 13; 14].

Особенно сильна данная тенденция среди студентов-первокурсников. Как известно, на первых-вторых курсах медицинских вузов преподаются так называемые «немедицинские» дисциплины, в числе которых нередко оказывается и биофизика. В отношении данной дисциплины, по мнению авторов статьи, ситуацию усугубляет и ряд следующих факторов: объективная сложность предмета; низкая базовая подготовка бывших школьников и отсутствие опыта сдачи ЕГЭ по физике; недооценка первокурсниками значимости и места биофизики в целостной подготовке специалиста; сжатость сроков изучения дисциплины (16 недель) при обширном учебном материале и большом количестве лабораторных работ. Учитывая высказанные выше положения, коллективом кафедры биофизики и математики ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» (далее ОрГМУ) вопрос организации ВСР первокурсников был определен в качестве одного из приоритетных в рамках учебно-методической работы.

Приоритетное внимание в рамках указанной деятельности профессорско-преподавательский состав сосредоточил на целенаправленной разработке специальных рабочих тетрадей, позволяющих максимально эффективно и результативно организовать, осуществлять, контролировать и оценивать ВСР обучающихся по дисциплине «Биофизика».

Цель исследования – проанализировать методический потенциал и эффективность рабочей тетради по дисциплине «Биофизика» в организации ВСР студентов-первокурсников ОрГМУ, обучающихся по специальности 33.05.01 «Фармация».

Результаты исследования и их обсуждение

В качестве общих целевых установок изучения дисциплины «Биофизика», как заявлено в рабочей тетради (далее РТ), выступают формирование универсальных (УК-1: способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий) и общепрофессиональных (ОПК-1: способность использовать основные биологические, физико-химические, химические, математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов) компетенций будущих провизоров [15, с. 5].

При разработке РТ авторский коллектив отталкивался от понимания того, у первокурсников отсутствует материально-техническая возможность проведения лабораторных работ по биофизике в домашних условиях. Исходя из этого, системообразующим принципом организации ВСР студентов разработчиками был избран принцип систематичности и последовательности. В соответствии с данным положением ВСР обучающихся строится в определенной логике и порядке. На первом этапе ВСР предшествует предстоящей аудиторной работе с физическими приборами, инструментами, специальным оборудованием и направлена на повторение и актуализацию теоретического блока учебного материала. На втором этапе внеаудиторная самостоятельная работа выполняется после завершения цикла лабораторных занятий и обеспечивает закрепление и систематизацию всего комплекса знаний и умений, полученных в рамках той или иной темы (раздела, модуля) по дисциплине «Биофизика».

Проиллюстрируем это на примере темы «Механические колебания и волны. Ультразвук, его применение в фармации».

Основной целью темы является обобщение знаний об основных понятиях акустики, звуковых методах исследования микроструктуры вещества, а также формирование умений видеть и выделять способы применения инфразвука и ультразвука в фармации.

Лабораторной работе «Физические акустические методы исследования вещества в фармации» предшествует ВСР студентов по повторению теоретических знаний, полученных на лекциях и в учебной литературе посредством подготовки по представленному в РТ списку контрольных вопросов: «1. Механические колебания: виды колебаний. Гармонические колебания, параметры гармонических колебаний. Шкала механических колебаний. 2. Механические волны, виды. Уравнение волны. Интенсивность волны. Вектор Умова. 3. Звук. Виды звуков. Тон простой и сложный. Акустический спектр. Физические и физиологические параметры звука, связь между ними. 4. Психофизический закон Вебера – Фехнера. Единицы измерения уровня громкости, их определение. Шкалы оценки ощущений громкости (децибельная и фоновая). 5. Акустическая среда. Определение. Особенности распространения звука в различных акустических средах. Акустическое сопротивление, коэффициент проникновения через границу раздела сред (формула Релея). Реверберация. 6. Физические основы звуковых методов исследования в клинике: перкуссия, аускультация, аудиометрия. Назначение и принцип работы аудиометра-АА-02. 7. Инфразвук: естественные и искусственные источники, свойства, механизм влияния на ЦНС человека. 8. Ультразвук: способы получения (обратный пьезоэффект, магнитострикция), свойства, механизм влияния на биообъекты. Применение ультразвука в фармацевтической практике» [15, с. 12].

Наряду с этим студенты выполняют ряд проблемно-поисковых заданий, направленных на анализ и синтез теоретических знаний, их конкретизацию и обобщение.

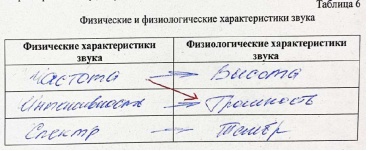

Например: «Задание 2. На основе анализа учебной литературы и материалов лекций заполните таблицу 6, выделив физические и физиологические характеристики звука» (номера заданий и таблиц приводятся в соответствии с содержанием РТ) [15, с. 13] (рис. 1).

|

Рис. 1. Пример выполнения студентами-первокурсниками задания ВСР на выделение физических и физиологических характеристик звука

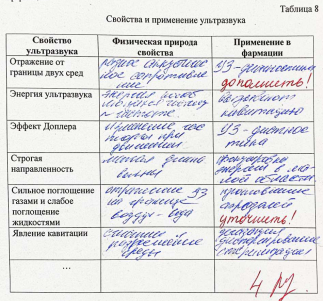

Или: «Задание 4. Заполните таблицу 8, раскрыв характеристику основных свойств ультразвука. Укажите основные направления применения ультразвука в фармации» [15, с.14] (рис. 2).

Табличная форма выполнения заданий, как показывает опыт работы авторов статьи, позволяет студентам вычленять для запоминания именно ту информацию, которая, во-первых, необходима для четкого понимания основных понятий данной темы и, во-вторых, служит базой развития готовности будущих провизоров применять биофизические знания в практической деятельности (проведение экспертизы лекарственных средств и др.). Более того, пометки преподавателя и указания на допущенные ошибки акцентируют внимание на неточности усвоения учебной информации и способствуют своевременной корректировке содержания учебного материала.

|

Рис. 2. Пример выполнения студентами-первокурсниками задания ВСР на раскрытие основных характеристик ультразвука и его применения в фармации

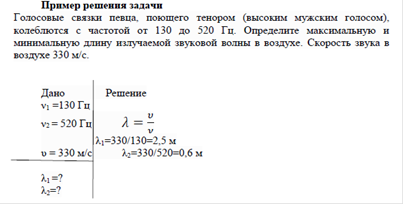

На завершающем этапе изучения темы ВСР первокурсников включает в себя решение проблемно-ситуационных задач, способствующих углублению и систематизации теоретических знаний и умений, синтезу всей полученной в ходе лекций и лабораторных работ информации, развитию логического мышления. В целях обучения студентов правильному оформлению решения проблемно-ситуационных задач в РТ обязательно предлагается алгоритм (пример) правильного оформления решения задач (рис. 3).

|

Рис. 3. Пример решения проблемно-ситуационных задач по теме «Механические колебания и волны. Ультразвук, его применение в фармации»

Применение проблемно-ситуационных задач на завершающем этапе изучения темы опирается на содержащуюся в них связь теории и практики, непосредственное воплощение биофизических законов в деятельности провизора.

Например: «Задача 2. Известно, что человеческое ухо воспринимает упругие волны в интервале частот от 20 Гц до 20 кГц. Каким длинам волн соответствует этот интервал в воздухе? В воде? Скорости звука в воздухе 340 м/с, в воде 1400 м/с. Решите задачу и ответьте на вопрос: Как эти знания могут быть использованы в деятельности провизора?» [15, с. 14].

Подведение итогов темы осуществляется посредством оценивания всех видов деятельности студентов, в том числе внеаудиторной самостоятельной работы. Оценки, полученные студентами по ВСР, являются неотъемлемой частью текущего фактического рейтинга и составляют весомую часть общего дисциплинарного рейтинга каждого первокурсника по дисциплине «Биофизика».

Заключение

Несмотря на все образовательно-технологические нововведения, самостоятельная работа студентов была и продолжает оставаться важнейшим компонентом учебного процесса в медицинском университете. Внеаудиторная самостоятельная работа, выступая эффективным инструментом обучения и самообучения будущих врачей и провизоров, позволяет максимально продуктивно решать задачи формирования интереса первокурсников к познавательной деятельности и развития их познавательных способностей; углубления и расширения знаний; овладения основными методами научного познания и «умением учиться» в целом.

Дисциплина «Биофизика» − сложный предмет для вчерашних школьников, пришедших изучать медицину и фармацию. В силу объективных условий и трудностей преподавания данной дисциплины решающая роль в организации аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности первокурсников принадлежит педагогам, их методическому опыту и мастерству. Разработанная на кафедре биофизики и математики ОрГМУ «Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по биофизике для студентов фармацевтического факультета» является закономерным результатом пристального внимания профессорско-преподавательского состава к повышению качества преподавания указанной дисциплины.

Последовательность тем, характер предлагаемых заданий и упражнений (от репродуктивного до поискового), их встроенность в общий ход изучения конкретной темы, а также тесная взаимосвязь с аудиторными формами работы позволяют констатировать высокий методический потенциал и эффективность рабочей тетради в вопросе научения студентов навыкам и умениям самостоятельной работы по биофизике вне аудитории.

Накопленный опыт работы и наблюдения за деятельностью обучающихся свидетельствуют о положительном вкладе РТ в развитие самоорганизации и самообразования студентов, инициативности и активности, ответственности за собственное профессиональное становление, умений анализировать, синтезировать, обобщать и конкретизировать физические факты и явления, видеть их практическое применение в области фармации. Наряду с этим авторский коллектив уверен, что главной стратегической линией организации ВСР в медицинском вузе должно являться не количественное наращивание задач и упражнений, а создание условий для повышения вовлеченности студентов-первокурсников в учебную деятельность посредством четкой системы организации внеаудиторной работы на принципах систематичности, последовательности, взаимосвязи теории и практики.

Библиографическая ссылка

Денисов Е.Н., Лопарева М.А. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОФИЗИКА» // Современные проблемы науки и образования. 2025. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=34241 (дата обращения: 12.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.34241