Введение. Из доступных на сегодняшний день методов диагностики кожи и подлежащих тканей ультразвуковое исследование (УЗИ) высокого разрешения представляет собой наиболее информативный подход визуализации состояния, объема и топографии структур кожи относительно друг друга, а также оценки эффективности проводимого лечения [1; 2]. Этот метод позволяет получить детализированные изображения, что способствует более точной оценке анатомических и патологических изменений в дермальных и субдермальных слоях кожных покровов [2; 3], что актуально при изучении процессов преждевременного старения, затрагивающих в том числе и кожу. Преждевременное старение - это состояние, которое приводит к проявлению признаков старения в организме, превышающих средние показатели для его возрастной категории. В отличие от физиологического (естественного) старения, которое является нормальным биологическим процессом, преждевременное старение представляет собой явление, когда в силу различных факторов происходит ускорение возрастных проявлений в организме [4; 5]. Это явление может быть обусловлено множеством причин, включая генетические дефекты, экологические условия, образ жизни и воздействие стрессоров, что делает его важной темой для исследований в области эстетической медицины и геронтологии. Одним из возможных факторов генетической предрасположенности преждевременного старения является дисплазия соединительной ткани (ДСТ), в частности ее недифференцированный вариант (НДСТ). Согласно «Клиническим рекомендациям» Российского научного медицинского общества терапевтов (2022), недифференцированная дисплазия соединительной ткани – это генетически детерминированные состояния, характеризующиеся дефектами волокнистых структур и основного вещества соединительной ткани, приводящие к нарушению формообразования органов и систем, имеющие прогредиентное течение, определяющие особенности ассоциированной патологии, а также фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств [6]. При анализе многочисленных наблюдений за лицами женского пола, проведенных в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доказан факт существования двух видов преждевременного старения при НДСТ: марфаноподобного и элерсоподобного типов, а также нарушения микроциркуляции при этом [7; 8]. В разных исследованиях показано, что нарушения микроциркуляции, а в последующем и гипоксия тканей, метаболические нарушения провоцируют развитие инволютивных процессов в организме, особенно на видимых участках кожного покрова [9; 10]. Кроме этого, в процессе старения наблюдается значительное снижение общего количества капилляров, что также оказывает негативное влияние на микроциркуляцию и общее состояние тканей [10; 11]. В связи с этим терапевтические стратегии должны быть ориентированы на восстановление нормального функционирования капиллярного русла, способствуя улучшению тканевой перфузии, снижению выраженности проявлений старения и замедлению прогрессирования возрастных изменений кожи [10; 12]. Доказано, что в основе лечебного и профилактического эффектов микротоковой терапии лежит стимуляция потенциалзависимых ионных каналов клетки, за счет которой происходит перераспределение внутри- и внеклеточных ионов, что запускает каскад реакций в эпителиальных, мышечных клетках, повышает синтез АТФ, ускоряет дифференцировку и регенерацию тканей. Благодаря микротоковой стимуляции нормализуется тонус сосудистой стенки, улучшается микроциркуляция, рассасываются отеки [13; 14]. Другой известный способ с доказанной эффективностью – биоревитализация препаратами гиалуроновой кислоты, при которой опосредованным способом происходит стимуляция фибробластов [15]. Для оценки эффективности проводимой терапии авторы воспользовались измерением толщины кожи при ультразвуковом исследовании, что ранее было доказано в исследованиях K.W. Lee и соавторов [16], H. Chajra и соавторов [17]. И.Н. Бондаренко описал стандартизированный протокол УЗИ кожи, мягких тканей лица, шеи, кистей рук у женщин разных возрастных групп и в различные периоды лечения после введения инъекционных имплантов, нитей, после проведения лазерных процедур с использованием двух основных методик: В-режима и цветового доплеровского картирования для визуализации крупных сосудов дермы [18; 19], который использовался при анализе эффективности лечения преждевременного старения при НДСТ в данном исследовании.

Цель исследования: оценить эффективность проведенного лечения у женщин с преждевременным старением при недифференцированной дисплазии соединительной ткани по результатам УЗИ кожи.

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 98 пациенток с признаками преждевременного старения и имеющие от 2 до 4 фенотипических признаков НДСТ, входящих в основные системы организма [6-8]. В 1-й группе (n=34) наблюдали женщин со средним возрастом 38,8±2,9 года, с марфаноподобным морфотипом старения и 4 фенотипическими признаками НДСТ, входящими в основные системы организма; во 2-й группе (n=36) были женщины со средним возрастом 37,5±3,7 года, с элерсоподобным морфотипом старения и 4 фенотипическими признаками НДСТ, входящими в основные системы организма; группу сравнения составили 28 здоровых женщин со средним возрастом 37,6±2,6 года и 2 фенотипическими признаками НДСТ, входящими в основные системы организма. Статистически значимых различий по возрасту в группах женщин выявлено не было.

В основных группах пациенткам назначали микротоковую терапию и биоревитализацию гиалуроновой кислотой. При воздействии микротоками использовали импульсный ток от 40 до 600 мкА, с частотной интерференцией от 0,1 до 500 Гц. Процедура микротоковой терапии на аппарате Bio-Ultimate Gold (Bio-Therapeutic Computers, США) в 1-й группе проводилась в течение часа подвижными электродами-палочками в области лица и шеи по токопроводящему гелю, включала в себя процедуру очищения кожи, затем подпрограмму «нормализация» (воздействие по массажным линиям для улучшения крово- и лимфообращения согласно анатомо-морфологического строению кровеносной и лимфатической систем областей воздействия, начиная и заканчивая областью шеи) и заканчивалась подпрограммой «лифтинг», со стимулированием или расслаблением мышц лица и шеи, курс лечения состоял из 10 процедур через день. Во 2-й группе микротоковая терапия проводилась после очищения кожи по подпрограмме «лимфодренаж» по токопроводящему гелю помпажными движениями в области лица и шеи по анатомическому расположению лимфатических узлов и сосудов, начиная и заканчивая областью шеи. Курс лечения состоял из 10 процедур, проводимых 2 раза в неделю. Затем в обеих группах пациенткам проводились внутрикожные папульные инъекции 1,5 мл 1% нестабилизированной гиалуроновой кислоты в область лица и шеи, всего было сделано 3 процедуры с интервалом в 2 недели.

Всем пациенткам до процедур проводили ультразвуковое исследование кожи на ультразвуковом сканере MyLab X7 (Esaote, Италия) с датчиками 10-22 МГц в 4 точках: в области лба, нососкуловых, щечных областях, области подбородка. Измеряли толщину кожи в миллиметрах с обеих сторон лица, рассчитывали среднее значение показателей. Определяли линейную скорость кровотока в сосудах сосочкового слоя дермы, в угловых артериях и венах, а также индекс периферического сопротивления [19]. Далее эти же показатели измеряли после проведения микротоковой терапии (МТТ), МТТ и биоревитализации, через 3 и 6 месяцев после проведенного лечения. Нормальность распределения показателей в группах пациенток подтверждена с помощью критерия Шапиро - Уилка, данные показателей УЗИ кожи представлены в таблицах Excel MS Office Excel 2010 в виде среднего – М, стандартного отклонения – SD, 95% доверительного интервала (ДИ), расчет статистических критериев проводился в программе SPSS Statistics. При сравнении трех групп независимых количественных параметров использовали дисперсионный анализ с поправкой Тьюки при однородных дисперсиях, с поправкой Геймс - Хауэлла при разнородных дисперсиях. При сравнении результатов наблюдения «до - после» в группах использовали ANOVA (Analysis of Variance) с повторными измерениями с поправкой Шидака. Если значение полученного критерия было больше критического, то различия или изменения считались статистически значимыми р<0,05 [20].

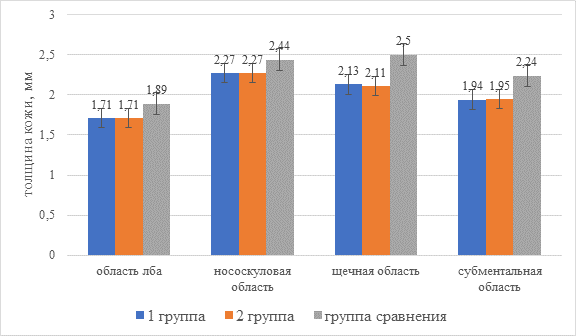

Результаты исследования и их обсуждение. При первичном УЗИ кожи были оценены результаты и подсчитаны средние значения толщины эпидермиса, дермы, подкожно-жировой клетчатки у женщин в группах. Эпидермис у всех обследованных визуализировался как гиперэхогенная, неоднородная слоистая структура. Дерма также определялась неоднородной структурой, дифференцированной на гипоэхогенный сосочковый и гиперэхогенный сетчатый слои. В подкожно-жировой клетчатке у 90% обследованных визуализировалась поверхностная фасция в виде множественных гиперэхогенных структур, и при подсчете средних величин выявлено, что толщина эпидермиса и подкожно-жировой клетчатки в измеряемых областях не имеет статистически значимых различий в группах обследованных. Средние показатели толщины эпидермиса и дермы в группах пациенток представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1

Показатели толщины кожи по данным ультразвукового исследования в группах, мм, M±SD, 95% ДИ

|

Область измерения |

1-я группа (n=34) |

2-я группа (n=36) |

Группа сравнения (n=28) |

р-значение |

|||

|

M±SD |

95% ДИ для среднего |

M±SD |

95% ДИ для среднего |

M±SD |

95% ДИ для среднего |

||

|

Область лба |

1,71±0,09 |

1,68-1,74 |

1,71±0,08 |

1,68-1,73 |

1,89±0,07 |

1,87-1,92 |

р<0,001* р1-3<0,001* р2-3<0,001* |

|

Нососкуловая область |

2,27±0,14 |

2,22-2,32 |

2,27±0,14 |

2,22-2,32 |

2,44±0,16 |

2,37-2,50 |

р<0,001* р1-3<0,001* р2-3<0,001* |

|

Щечная область |

2,13±0,04 |

2,11-2,14 |

2,11±0,05 |

2,12-2,14 |

2,50±0,13 |

2,46-2,55 |

р<0,001* р1-3<0,001* р2-3<0,001* |

|

Субментальная область |

1,94±0,12 |

1,90-1,98 |

1,95±0,13 |

1,91-2,00 |

2,24±0,11 |

2,20-2,28 |

р<0,001* р1-3<0,001* р2-3<0,001* |

Примечание: р – при сравнении всех групп; р1-3 – при сравнении 1-й группы и группы сравнения; р2-3 – при сравнении 2-й группы и группы сравнения; *р<0,05 – различия в группах статистически значимы при сравнении средних величин между группами при помощи однофакторного дисперсионного анализа с поправкой Тьюки при однородных дисперсиях, с поправкой Геймс - Хауэлла при разнородных дисперсиях.

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

Рис. 1. Показатели толщины кожи по данным ультразвукового исследования в группах, мм, M±SD

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

Анализ таблицы 1 и рисунка 1 позволяет установить, что все различия между показателями в основных группах пациенток (1 и 2) и группой сравнения статистически значимы (р<0,05), все средние значения толщины кожи в группах наблюдения ниже средних значений показателей в группе сравнения. При этом не наблюдается статистически значимых различий между толщиной эпидермиса и дермы в основных группах (р>0,05). Эти данные согласуются с результатами исследования Н.Н. Потекаева с соавт., которые доказали, что одним из морфологических отличий преждевременного старения кожи является уменьшение ее толщины по сравнению с нормальным старением [5]. Это связано с уменьшением выработки коллагена и эластина, а также с изменениями в микроциркуляции, что обсуждается в статье M.G. Scioli et al. [21].

Далее были измерены линейные скорости кровотока (ЛСК) в артериях и венах сосочкового слоя дермы (ССД), ЛСК в угловых артериях и венах, а также уровень периферического сопротивления (ПС) в данных сосудах. Измерение скорости кровотока помогает оценить состояние микроциркуляции в коже, результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты скоростных показателей по данным ультразвукового исследования кожи лица в группах, мм/сек., ед., M±SD, 95% ДИ

|

Скоростные показатели |

1-я группа (n=34) |

2-я группа (n=36) |

Группа сравнения (n=28) |

р-значение |

|||

|

M±SD |

95% ДИ для среднего |

M±SD |

95% ДИ для среднего |

M±SD |

95% ДИ для среднего |

||

|

Линейная скорость кровотока в артериях сосочкового слоя дермы, мм/сек. |

2,35±0,46 |

2,19-2,52 |

3,95±0,20 |

3,88-4,02 |

4,22±0,34 |

4,09-4,36 |

р<0,001* р1-2=0,001* р1-3<0,001* р2-3<0,001* |

|

Линейная скорость кровотока в венах сосочкового слоя дермы, мм/сек. |

3,00±0,21 |

2,93-3,07 |

1,91±0,16 |

1,85-1,96 |

3,23±0,77 |

2,93-3,53 |

р<0,001* р1-2<0,001* р1-3=0,285 р2-3<0,001* |

|

Уровень периферического сопротивления в сосудах сосочкового слоя дермы, усл.ед. |

0,70±0,13 |

0,66-0,74 |

0,71±0,12 |

0,66-0,75 |

0,57±0,04 |

0,56-0,59 |

р<0,001* р1-3<0,001* р2-3<0,001* |

|

Линейная скорость кровотока в угловых артериях, мм/сек. |

8,44±0,73 |

8,19-8,70 |

8,94±1,02 |

8,60-9,29 |

10,04±1,22 |

9,57-10,5 |

р<0,001* р1-3<0,001* р2-3<0,001* |

|

Линейная скорость кровотока в угловых венах, мм/сек. |

4,33±0,26 |

4,24-4,42 |

2,42±0,27 |

2,33-2,51 |

4,94±0,30 |

4,82-5,05 |

р<0,001* р1-2<0,001* р1-3<0,001* р2-3<0,001* |

|

Уровень периферического сопротивления в угловых сосудах, усл. ед. |

0,88±0,05 |

0,87-0,90 |

0,88±0,04 |

0,86-0,89 |

0,81±0,06 |

0,79-0,83 |

р<0,001* р1-3<0,001* р2-3<0,001* |

Примечание: р – при сравнении всех групп; р1-2 – при сравнении 1-й и 2-й групп; р1-3 – при сравнении 1-й группы и группы сравнения; р2-3 – при сравнении 2-й группы и группы сравнения; *р<0,05 – различия в группах статистически значимы при сравнении средних величин между группами при помощи однофакторного дисперсионного анализа с поправкой Тьюки при однородных дисперсиях, с поправкой Геймс - Хауэлла при разнородных дисперсиях.

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

При анализе таблицы выявляются статистически значимые различия практически между всеми показателями в группах женщин (р<0,05). Средние значения показателей ЛСК снижены в артериях и венах сосочкового слоя дермы и в угловых артериях и венах, а уровень ПС повышен в основных группах пациенток (1 и 2), эти различия статистически значимы по сравнению с группой сравнения (р<0,05), что подтверждает нарушения кровотока в микроциркуляторном русле. Причем нарушения микроциркуляции в основных группах пациенток носят различный характер: в 1-й группе статистически значимые различия прослеживаются по средним показателям ЛСК в артериях ССД по сравнению со 2-й группой (р1-2=0,001), а во 2-й группе – в венах по сравнению с 1-й группой (р1-2<0,001). В исследованиях И.Н. Бондаренко показано, что с возрастом кожа становится тоньше из-за изменений в сосочковом слое дермы и прослеживаются различия в васкуляризации дермы у женщин, демонстрируя снижение интенсивности кровоснабжения с возрастом [19].

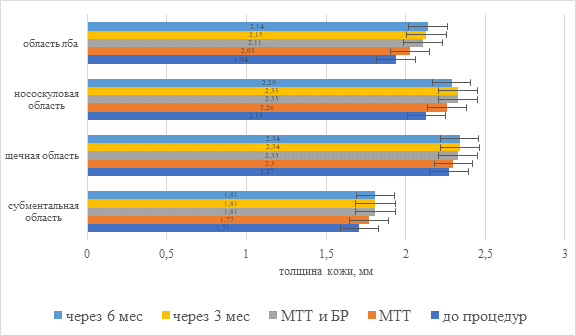

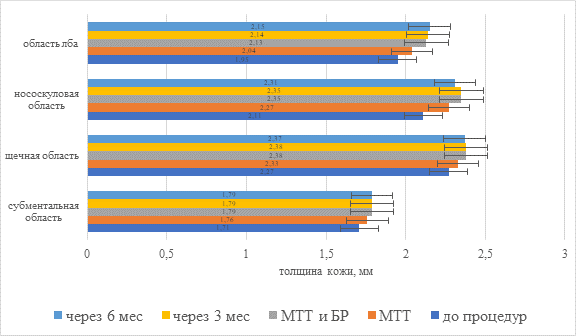

После проведенного лечения в основных группах женщин результаты УЗИ кожных покровов были проанализированы на нескольких этапах: после микротоковой терапии (МТТ) и биоревитализации (МТТ+БР), а затем через 3 и 6 месяцев после окончания терапии. При оценке динамики средних значений толщины кожи на всех этапах наблюдения в основных группах получено статистически значимое увеличение показателей в обеих группах (р<0,001), что представлено на рисунках 2 и 3.

Рис. 2. Показатели толщины кожи в процессе наблюдения у женщин 1-й группы, M±SD

Рис. 3. Показатели толщины кожи в процессе наблюдения у женщин 2-й группы, M±SD

Примечание: МТТ и БР – после проведения микротоковой терапии и биоревитализации; МТТ - после проведения микротоковой терапии.

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

Положительная динамика в группах по всем исследуемым областям наблюдалась у более 70% пациенток. После МТТ наиболее значительно толщина кожи увеличилась в субментальной области у 91,2% женщин в 1-й группе (р<0,001), у женщин во 2-й группе увеличение в 94,4% и в 88,9% случаев произошло в нососкуловой и щечной областях (р<0,001). После МТТ и БР количество положительных случаев в данных зонах увеличилось до 97,1% в 1-й группе (р<0,001), до 97,2% в субментальной области и до 94,4% в щечной области во 2-й группе (р<0,001). В динамике через 3 и 6 месяцев эффект, полученный от лечения, сохранялся у такого же количества пациенток. При сравнении средних значений толщины кожи в процессе наблюдения выявлены статистически значимые различия в лобной области после проведения МТТ и БР (р=0,024) с сохранением через 3 (р=0,02) и 6 месяцев (р=0,043), в остальных областях исследования не выявлено статистически значимых различий между группами (р>0,05).

При наблюдении за динамикой микроциркуляции выявлены статистически значимые изменения в группах наблюдения в процессе лечения и различия между показателями (р<0,05), данные представлены в таблице 3.

Таблица 3

Динамика скоростных показателей по данным ультразвукового исследования кожи лица в группах в процессе лечения, мм/сек., ед., M±SD, 95% ДИ

|

Скоростные показатели |

Этапы наблюдения |

р-значение в сравнении с уровнем р до лечения |

||||

|

До лечения M±SD (95% ДИ для среднего) |

После МТТ M±SD (95% ДИ для среднего) |

После МТТ и БР M±SD (95% ДИ для среднего) |

Через 3 мес. M±SD (95% ДИ для среднего) |

Через 6 мес. M±SD (95% ДИ для среднего) |

||

|

1-я группа |

||||||

|

Линейная скорость кровотока в артериях сосочкового слоя дермы, мм/сек. |

2,35±0,46 (2,19-2,52) |

2,94±0,48 (2,78-3,12) |

3,20±0,48 (3,03-3,36) |

3,41±0,40 (3,27-3,55) |

3,31±0,44 (3,16-3,47) |

р<0,001* р1-2<0,000* р1-3<0,001* р1-4<0,000* р1-5<0,000* |

|

Линейная скорость кровотока в венах сосочкового слоя дермы, мм/сек. |

3,00±0,21 (2,93-3,07) |

3,11±0,18 (3,04-3,17) |

3,18±0,24 (3,09-3,26) |

3,22±0,25 (3,13-3,31) |

3,20±0,25 (3,11-3,29) |

р=0,002* р1-2=0,002* р1-3=0,004* р1-4<0,001* р1-5=0,003* |

|

Уровень периферического сопротивления в сосудах сосочкового слоя дермы, усл. ед. |

0,70±0,13 (0,66-0,75) |

0,64±0,09 (0,61-0,67) |

0,60±0,07 (0,57-0,62) |

0,60±0,06 (0,56-0,60) |

0,59±0,06 (0,56-0,61) |

р<0,001* р1-2<0,001* р1-3<0,001* р1-4<0,001* р1-5<0,001* |

|

Линейная скорость кровотока в угловых артериях, мм/сек. |

8,44±0,73 (8,19-8,70) |

9,35±0,54 (9,16-9,53) |

9,72±0,44 (9,57-9,87) |

9,69±0,40 (9,55-9,83) |

9,59±0,47 (9,43-9,76) |

р<0,001* р1-2<0,001* р1-3<0,001* р1-4<0,001* р1-5<0,001* |

|

Линейная скорость кровотока в угловых венах, мм/сек. |

4,33±0,26 (4,24-4,42) |

4,60±0,15 (4,55-4,66) |

4,66±0,13 (4,62-4,71) |

4,65±0,15 (4,60-4,70) |

4,59±0,13 (4,54-4,64) |

р<0,001* р1-2<0,001* р1-3<0,001* р1-4<0,001* р1-5<0,001* |

|

Уровень периферического сопротивления в угловых сосудах, усл. ед. |

0,88±0,05 (0,87-0,90) |

0,83±0,04 (0,81-0,84) |

0,82±0,04 (0,81-0,83) |

0,82±0,03 (0,81-0,83) |

0,81±0,03 (0,80-0,82) |

р<0,001* р1-2<0,001* р1-3<0,001* р1-4<0,001* р1-5<0,001* |

|

2-я группа, n=36 |

||||||

|

Линейная скорость кровотока в артериях сосочкового слоя дермы, мм/сек. |

3,95±0,20 (3,88-4,02) |

4,25±0,21 (4,17-4,32) |

4,36±0,22 (4,29-4,43) |

4,38±0,23 (4,30-4,45) |

4,35±0,26 (4,27-4,44) |

р<0,001* р1-2<0,001* р1-3<0,001* р1-4<0,001* р1-5<0,001* |

|

Линейная скорость кровотока в венах сосочкового слоя дермы, мм/сек. |

1,91±0,16 (1,85-1,96) |

2,69±0,22 (2,62-2,77) |

2,96±0,23 (2,89-3,04) |

2,98±0,24 (2,90-3,07) |

2,96±0,24 (2,88-3,05) |

p<0,000* р1-2<0,000* р1-3<0,000* р1-4<0,000* р1-5<0,000* |

|

Уровень периферического сопротивления в сосудах сосочкового слоя дермы, усл. ед. |

0,71±0,12 (0,66-0,75) |

0,65±0,11 (0,61-0,69) |

0,63±0,10 (0,60-0,66) |

0,62±0,10 (0,59-0,65) |

0,62±0,10 (0,59-0,65) |

р<0,001* р1-2<0,001* р1-3<0,001* р1-4<0,001* р1-5<0,001* |

|

Линейная скорость кровотока в угловых артериях, мм/сек. |

8,94±1,02 (8,60-9,29) |

9,57±0,88 (9,27-9,87) |

9,86±0,82 (9,58-10,1) |

9,88±0,82 (9,60-10,2) |

9,82±0,83 (9,54-10,1) |

р<0,001* р1-2<0,001* р1-3<0,001* р1-4<0,001* р1-5<0,001* |

|

Линейная скорость кровотока в угловых венах, мм/сек. |

2,42±0,27 (2,33-2,51) |

3,34±0,42 (3,20-3,49) |

3,54±0,37 (3,42-3,66) |

3,55±0,37 (3,43-3,68) |

3,53±0,36 (3,41-3,65) |

p<0,000* р1-2<0,000* р1-3<0,000* р1-4<0,000* р1-5<0,000* |

|

Уровень периферического сопротивления в угловых сосудах, усл. ед. |

0,88±0,04 (0,86-0,89) |

0,82±0,04 (0,81-0,84) |

0,81±0,04 (0,80-0,83) |

0,81±0,05 (0,79-0,82) |

0,81±0,05 (0,79-0,82) |

p<0,000* р1-2<0,000* р1-3<0,000* р1-4<0,000* р1-5<0,000* |

Примечание: р – при сравнении всех этапов наблюдения; р1-2 – при сравнении до лечения и после проведения микротоковой терапии; р1-3 – при сравнении до лечения и после проведения микротоковой терапии и биоревитализации; р1-4 – при сравнении до лечения и после 3 месяцев наблюдения; р1-5 – при сравнении до лечения и после 6 месяцев наблюдения; *р<0,05 – различия в группах статистически значимы при сравнении средних величин внутри групп при помощи однофакторного дисперсионного анализа с повторными измерениями с поправкой Шидака.

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

При анализе таблицы 3 видно, что все различия между средними показателями в группах наблюдения имеют положительную тенденцию и статистически значимы в сравнении со средними показателями в группах до лечения (р<0,05). В 1-й группе женщин уже после проведения МТТ у 100% пациенток увеличилась ЛСК в артериях ССД (р1-2<0,001) и угловых артериях (р1-2<0,001), снизился уровень ПС в угловых сосудах (р1-2<0,001), дальнейшее увеличение показателей произошло и после проведения БР (р1-3<0,001), данная тенденция сохранялась на всем периоде наблюдения (р1-4,1-5<0,001). Средние значения ЛСК в артериях не достигли уровня показателей группы сравнения. Средние показатели ЛСК в венах ССД увеличились после МТТ у 58,8% (р1-2=0,002), в угловых венах – у 79,4% пациенток (р1-2<0,001), после МТТ и БР – у 64,7% (р1-3<0,001) и 80% (р1-3<0,001) соответственно, достигли уровня показателей ЛСК группы сравнения и сохранялись на данном уровне в течение 6 месяцев наблюдения (р1-5<0,001). Во второй группе динамика на всех этапах была положительной практически у всех 100% женщин (р<0,001). Средние значения ЛСК в венах не достигли уровня показателей группы сравнения. В первой группе начальные значения ЛСК в артериях ниже по сравнению со второй группой, средняя разность составляла 1,30 мм/сек. (95% ДИ 1,13-1,48), уменьшилась после проведения МТТ и БР на 1,16 мм/сек. (95% ДИ 0,99-1,34, р<0,05) и, наоборот, начальные значения ЛСК в венах были ниже во второй группе на 1,09 мм/сек. (95% ДИ 1,01-1,18), увеличились после проведения МТТ на 0,41 мм/сек. (95% ДИ 0,31-0,51, р<0,05). После лечения обе группы демонстрируют улучшение показателей, причем в первой группе увеличение более выражено (р<0,05). Уровень ПС в сосудах обеих групп снижался на протяжении всего периода наблюдения, достиг показателей группы сравнения, что может указывать на нормализацию состояния сосудистой системы. В исследованиях Н.Н. Потекаева и соавт. [5; 22] была доказана эффективность препаратов коллагена у пациенток с НДСТ с использованием УЗИ кожи со статистически значимым увеличением толщины кожи после их применения. В публикации четырех клинических случаев Е.В. Свечниковой и соавт. [23] проведена оценка терапевтической эффективности препаратов, содержащих полимолочную кислоту в качестве терапии первой линии для профилактики преждевременного старения у пациентов с НДСТ. Проводимые исследования способствуют улучшению качества жизни пациентов и замедлению проявлений процессов их преждевременного старения.

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать несколько выводов: у женщин с преждевременным старением при НДСТ при любом морфотипе старения происходит снижение показателей толщины кожи, нарушение микроциркуляции в виде снижения ЛСК по артериям, увеличение уровня ПС у пациенток с марфаноподобным морфотипом и снижение ЛСК по венам, увеличение уровня ПС у пациенток с элерсоподобным морфотипом. Увеличение показателей толщины кожи происходит после проведения процедур МТТ и БР, а улучшение микроциркуляторных показателей уже после проведения МТТ, сохранение положительной динамики происходит через 3 и 6 месяцев наблюдения, что указывает на эффективность проведенной терапии.

Конфликт интересов

Финансирование

Библиографическая ссылка

Кононова Н.Ю., Пыжьянова С.А., Реутова А.А., Усупова С.А. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОЖИ У ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ СТАРЕНИЕМ ПРИ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ // Современные проблемы науки и образования. 2025. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=34228 (дата обращения: 12.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.34228