Введение

Глобализация рынков предъявляет растущий спрос на специалистов с высоким уровнем межкультурной компетенции. Подготовка обучающихся бакалавриата вуза проводится в рамках усвоения международной культуры и межкультурной ассимиляции, которая носит монокультурный и национальный характер. Одним из методов являются «культурно-специфические тренинги», этот метод играет важную роль в оценке компетенций молодых перспективных специалистов. В научной литературе они часто именуются как тренинги по усвоению международной культуры. Методы межкультурной диагностики могут определить, обладает ли человек межкультурной компетенцией и в какой степени. Известными авторами, работающими в этой области, являются J. Bolten [1], А.Thomas, E-U. Kinast, S. Schroll-Machl [2], T.M. Kühlmann, G. Stahl [3]. Методика межкультурных тренингов была разработана на основе исследований, проводимых в межкультурных центрах оценки в основном в Германии и США, и способствовала дальнейшему развитию тренингов под названием «культура как имитатор» во всем мире [3].

В данной статье предлагается охарактеризовать особенности одного из методов межкультурной диагностики – межкультурных тренингов.

Межкультурные тренинги проводятся преимущественно для того, чтобы:

‒ определить уровень межкультурной компетенции;

‒ составить профиль сильных и слабых сторон после диагностики или прогноза, на основе которого можно адаптировать программы тренингов к конкретным потребностям с акцентом на межкультурную компетенцию;

‒ отобрать наиболее подготовленных обучающихся для международных конференций и семинаров.

Ключевым коммуникативным барьером для иностранного студента при взаимодействии с представителями принимающей культуры является объективно существующая социокультурная обстановка, в которой иностранные обучающиеся имеют недостаточные возможности коммуникативного взаимодействия с инокультурным окружением: обособленное проживание в общежитии, недостаток коммуникации с носителями принимающей культуры, отсутствие постоянных посредников в коммуникации [4].

Гипотеза: уровень сформированности межкультурной компетенции повысится при системном включении аутентичных тренингов в программу обучения по иностранному языку.

Цель исследования – оценить эффективность межкультурных тренингов как инструмента формирования межкультурной компетенции у студентов-регионоведов через педагогическое наблюдение. Для реализации этой цели предполагается решить следующие задачи:

‒ разработать алгоритм трехэтапной организации тренингов (подготовка, внедрение, обратная связь) с обязательным участием студентов в качестве наблюдателей, вовлеченных в процесс диагностики межкультурной компетенции;

‒ провести анализ индикаторов достижения межкультурной компетенции, применяемых для определения уровня межкультурной компетенции студентов в ходе межкультурных тренингов, проводимых в рамках занятий по иностранному языку.

Научная новизна работы заключается в разработке критериев диагностики (толерантность, открытость, адаптивность, межличностная дистанция) и этапов сценариев тренингов, интегрированных в академическую программу.

Для обоснования научной новизны проведен сравнительный анализ современных исследований по формированию межкультурной компетенции. Работы J. Bolten [1], А. Thomas, E-U. Kinast, S. Schroll-Machl [2], T.M. Kühlmann, G. Stahl [3] подтверждают эффективность межкультурных тренингов как инструмента диагностики, однако их методы фокусируются преимущественно на корпоративной среде. В отличие от них, данное исследование предлагаетинтегрированную модель тренингов в рамках академической дисциплины «Иностранный язык» для студентов-регионоведов, сочетающую педагогическое наблюдение с критериями УК-5 ФГОС ВО. Авторский вклад заключается в разработке этапов сценариев тренингов (знакомство, собеседование, деловая встреча), адаптированных к университетской среде, и критериев диагностики (толерантность, открытость, адаптивность, межличностная дистанция), не представленных в трудах указанных авторов.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования является процесс формирования межкультурной компетенции в условиях межкультурных тренингов на занятиях по иностранному языку в вузе многопрофильной направленности.

Предмет исследования – индикаторы достижения межкультурной компетенции, определяемые с помощью педагогического наблюдения как инструмента диагностики.

В ходе исследования использовались следующие методы:

1. Теоретический анализ научной литературыпо проблематике межкультурной компетенции и методике проведения тренингов.

2. Эмпирические методы диагностики: 1) педагогическое наблюдениепо кодифицированным критериям (толерантность, открытость, адаптивность, межличностная дистанция) с использованием стандартизированных чек-листов; 2) анализ академической успеваемостипо дисциплине «Иностранный язык».

3. Статистические методы обработки данных(критерий χ² Пирсона).

Исследование проводилось среди 60 студентов 2-го курса программы «Зарубежное регионоведение: Европейские и азиатские исследования» Высшей школы международных отношений СПбПУ (уровень владения немецким языком и русским языком как иностранным B1+). Наблюдение осуществлялось в условиях естественного педагогического эксперимента в ходе межкультурных тренингов с применением аутентичных цифровых ресурсов.

Результаты исследования и их обсуждение

Соответствие образовательным целям и задачам предполагает, что система диагностики должна быть согласована с общими целями и задачами образовательной программы, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение», в частности с универсальной компетенцией УК-5 (табл. 1) [5].

Таблица 1

Универсальная межкультурная компетенция для программ бакалавриата – УК-5

|

Наименование категории (группы) компетенций |

Код и наименование компетенции |

Код и наименование индикатора достижения компетенции |

|

Межкультурное взаимодействие |

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах |

Знать: характерные черты и ключевые тенденции социально-исторического становления различных культур в этическом и философском контексте |

|

Уметь: осмысливать и воспринимать культурное разнообразие общества с учетом его социально-исторических, этических и философских аспектов |

||

|

Владеть навыками межкультурного взаимодействия с партнером иной культуры, принимая во внимание историческое развитие, нравственные нормы и философские основания данной культуры |

Источник: составлено авторами на основе [5].

При диагностике межкультурной компетенции предлагается учитывать следующие компоненты:

– мотивационный, включающий установку на межкультурные ценности, активность и инициативность в процессе межкультурного общения (открытость и др.);

– эмоциональный, предполагающий наличие эмоционального интеллекта, развитой эмоциональной культуры и эмпатии (толерантность и др.);

– когнитивный, охватывающий лингвокреативное мышление, знания лингвистических и социокультурных аспектов межкультурной коммуникации, а также опыт личного межкультурного взаимодействия (адаптивность, межличностная дистанция и др.) [6].

Разработка системы оценки компонентов межкультурной компетенции студентов опиралась на критерии, сформулированные авторами на базе многолетней педагогической практики. Рассмотрим ключевые принципы оценивания.

Принцип объективности. Процедура диагностики должна основываться на заранее определенных, прозрачных и измеримых критериях, исключающих влияние субъективных предпочтений и личных оценок преподавателя. Это создает атмосферу доверия среди студентов, способствует формированию у них ощущения справедливости и уверенности в беспристрастности результата. Индикаторы диагностики (толерантность, открытость, адаптивность, межличностная дистанция) фиксируются в стандартизированных чек-листах наблюдения, что исключает субъективность оценивания.

Принцип конструктивной обратной связи. Эффективная система диагностики не только фиксирует уровень сформированности межкультурной компетенции (низкий, средний, высокий), но и предоставляет студентам содержательные рекомендации по улучшению. Такая обратная связь способствует развитию аналитических и коммуникативных навыков, а также помогает выстраивать индивидуальные образовательные траектории. По итогам каждого тренинга студенты получают индивидуальные рекомендации с анализом сильных сторон и зон развития.

Принцип повышения мотивации. Баллы по критериям включены в балльно-рейтинговую систему (до 10 % от итоговой оценки по дисциплине). Система диагностики должна выполнять стимулирующую функцию, поддерживая внутреннюю мотивацию студентов к активному участию в образовательной деятельности. Осознание значимости своей работы и понимание личных достижений способствует вовлеченности и заинтересованности в дальнейшем обучении.

Принцип простоты и практичности. Инструменты диагностики (чек-листы, шаблоны обратной связи) разработаны с учетом:

‒ минимальных временных затрат (заполнение одного чек-листа ≤ 5 мин);

‒ удобства интеграции в учебный процесс;

‒ четких индикаторов для каждого критерия;

‒ возможности адаптации под разные сценарии тренингов.

Пример реализации принципа простоты и практичности:

В сценарии «Собеседование при приеме на работу» для критериямежличностная дистанцияиспользован бинарный индикатор:

‒ соблюдена(выдержана дистанция 40–50 см с «работодателем»);

‒ нарушена(дистанция < 40 см).

Такая система позволяет проводить экспресс-оценку без сложных расчетов.

Инструменты диагностики должны быть интуитивно понятными, доступными и легко воспроизводимыми. Четкие инструкции, логичная структура и гибкость в применении делают систему удобной как для преподавателей при организации учебного процесса, так и для студентов – при восприятии и анализе собственных результатов.

Эффективность диагностики коммуникативного поведения в рамках межкультурных тренингов определяется умением комбинировать различные виды форм и методов (анкетирование, тесты, педагогическое наблюдение, система индивидуальных достижений). Выбор диагностического инструментария по данной универсальной компетенции может быть связан не только с целями и концепцией исследования, но и особенностями социально-культурной среды региона специализации студенческой группы:

– тест культурно-ценностных ориентаций;

– методика «виды и компоненты толерантности – интолерантности»;

– методика адаптации личности к новой социокультурной среде [7].

В межкультурной коммуникации, исходя из ее понимания как взаимодействия культур, языка и носителей культуры, выделяют коммуникативную (общение с помощью знаков, символов), интерактивную (взаимодействие субъектов) и перцептивную (взаимопознание) составляющие [8].

Межкультурные тренинги, в отличие от ролевых игр на практических занятиях по иностранному языку, нацелены прежде всего на отработку навыков интерактивного толерантного взаимодействия на вербальном, паравербальном (скорость речи, произношение, громкость и др.) и невербальном (жесты, мимика, позы, зрительный контакт и т.д.) уровнях. Кроме того, тренинг подразумевает многократное повторение или анализ типичных аутентичных ситуаций (прием делегации: приветствие, small talk, переговоры, прощание и т.д.).

Межкультурные тренинги позволяют оценить проактивный характер межкультурной компетенции [9]. Студенты вовлекаются в моделируемую межкультурную ситуацию, например в ролевую игру или групповую дискуссию, в которой участвуют один или несколько представителей иной культуры.

Исходя из этих критериев, рассмотрим один из методов диагностики, применяемый в процессе обучения иностранному языку в формате межкультурных тренингов, а именно педагогическое наблюдение. На межкультурных тренингах обучающиеся оцениваются несколькими наблюдателями в течение определенного времени в соответствии с набором определенных критериев межкультурной компетенции и запрограммированных последовательностей в нескольких игровых ситуациях. Вместе они должны отработать задачи с учетом их персональных характеристик, таких как толерантность, открытость, способность адаптироваться, межличностная дистанция, которые проявляются в их поведении. За их поведением наблюдают и оценивают преподаватель и наблюдатели. Особое внимание уделяется толерантности, которая рассматривается как терпимость субъекта к специфике партнера по взаимодействию, его культурным и социальным отличиям. Следует отметить, что формирование толерантности является сложным процессом, так как затрагивает преимущественно ценностный уровень субъекта и поведенческие практики индивида или группы [9].

Принимая во внимание то, что многие студенты выбирают путь ассимиляции или адаптации при взаимодействии с другой культурой, что на практике в большинстве случаев приводит к утрате или ослаблению собственной культурной идентичности в стремлении соответствовать традициям, нормам и ценностям принимающей культуры, в ходе межкультурных тренингов необходимо обучать стратегиальному подходу к межкультурной коммуникации как способности проектировать и/или выбирать наиболее продуктивные стратегии межкультурного взаимодействия, учитывая лингво- и социокультурные особенности участников коммуникации [10].

Индикаторы диагностики варьируются в зависимости от формата тренинга. Так, в рамках тренинга общего профиля при педагогическом наблюдении акцент в эксперименте делался на таких индикаторах межкультурной компетенции, как толерантность, открытость, способность адаптироваться, межличностная дистанция. В то время как для культурно-специфического тренинга типа «ассимилятора» в качестве базовых ориентиров используются ключевые культурные стандарты региона специализации, которые служат основой для наблюдения – например, такие параметры, как стремление к упорядоченности (регион специализации Германия) или стремление к социальной гармонии (регион специализации Китай).

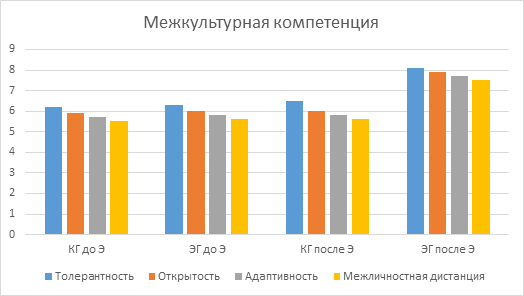

Экспериментальное обучение проведено на базе Высшей школы международных отношений СПбПУ. Выборка включила 60 студентов 2-го курса направления «Зарубежное регионоведение» (уровень владения иностранным языком B1+). Участники разделены на контрольную (КГ,*n* = 30) и экспериментальную (ЭГ,*n* = 30) группы. В ЭГ в течение семестра (16 недель) внедрены межкультурные тренинги по разработанным сценариям. Диагностика уровня межкультурной компетенции проводилась до и после эксперимента через тест культурно-ценностных ориентаций [6] и педагогическое наблюдение по индикаторам (толерантность, открытость, адаптивность, межличностная дистанция) (табл. 2).

Таблица 2

Динамика уровня межкультурной компетенции (средние баллы по 10-балльной шкале)

|

Критерий |

Группа |

До эксперимента |

После эксперимента |

Δ |

|

Толерантность |

КГ |

6,2 |

6,5 |

+0,3 |

|

ЭГ |

6,3 |

8,1 |

+1,8 |

|

|

Открытость |

КГ |

5,9 |

6,0 |

+0,1 |

|

ЭГ |

6,0 |

7,9 |

+1,9 |

|

|

Адаптивность |

КГ |

5,7 |

5,8 |

+0,1 |

|

ЭГ |

5,8 |

7,7 |

+1,9 |

|

|

Межличностная дистанция |

КГ |

5,5 |

5,6 |

+0,1 |

|

ЭГ |

5,6 |

7,5 |

+1,9 |

Статистическая значимость различий подтверждена критерием χ² Пирсона (p <0,05), Успеваемость по дисциплине «Иностранный язык» в ЭГ выросла на 24 % (средний балл: с 7,1 до 8,8), в КГ – на 5 % (с 7,0 до 7,4). Данные коррелируют с выводами А. Thomas, E.-U. Kinast, S. Schroll-Machl [2] о связи тренингов и мотивации, но конкретизируют их для академического контекста.

Результаты педагогического наблюдения по оценке уровня межкультурной компетенции

В рамках межкультурных тренингов с помощью педагогического наблюдения оценивались следующие индикаторы: толерантность, открытость, способность адаптироваться, межличностная дистанция. Как видно из диаграммы (рисунок), все предложенные индикаторы выше у студентов экспериментальной группы. Более подробное описание экспериментальных данных авторы планируют опубликовать в серии статей в будущем.

Межкультурные тренинги служат для выявления успешных обучающихся не только на основе их межкультурной компетенции, но и на основе их общих управленческих навыков, включая практический опыт и социальную, индивидуальную и стратегическую компетенцию [1].

В качестве рекомендаций предлагаем поэтапное моделирование сценария межкультурных тренингов. В идеале моделирование межкультурных тренингов должно отражать аутентичные сценарии реальной жизни. По этой причине важно как можно точнее смоделировать аутентичную ситуацию, которая может сложиться внутри предполагаемой компании в национальном/международном контексте. Большинство исследований посвящено изучению коммуникативного взаимодействия в политико-правовой среде, что объясняется прагматикой современного лингвистического знания: как участники международного сотрудничества должны понимать речевое поведение представителей различных культур.

Межкультурные тренинги состоят из трех этапов. На подготовительном этапе руководитель тренингов определяет цель, задачи, осуществляет выбор средств и методов в соответствии с компонентами межкультурной компетенции, определения уровней компетенции на основе критериев каждого нормативно заданного индикатора межкультурной компетенции обучающихся бакалавриата вуза, распределение на целевые группы, а также выбор наблюдателей. Упражнения подбираются или создаются в соответствии с ранее определенными критериями. Когда подготовка завершена, обучающиеся проходят инициализацию, и можно приступать к организации межкультурного тренинга.

На этапе внедрения тренинга наблюдателям предоставляется информация о содержании мероприятия и дальнейших действиях. Их инструктируют и знакомят с различными подходами к наблюдению. Затем студенты разыгрывают заданную ситуацию, а наблюдатели фиксируют и оценивают их поведение. После каждого игрового задания проводится анализ наблюдений и оценок, сделанных каждым из наблюдателей.

На завершающем этапе происходит обсуждение и уточнение окончательных оценок группой наблюдателей, после чего выносится итоговое заключение с обратной связью для участников.

Оценки и рекомендации объединяются в отчет, в котором даются рекомендации по совершенствованию межкультурной компетенции. По завершении обучающимся сообщаются их результаты. Результаты межкультурных тренингов определяют меры по улучшению и развитию адаптационной университетской среды, которые согласовываются с кураторами групп.

Предлагаем следующие сценарии межкультурных тренингов:

‒ знакомство в поликультурной группе участников;

‒ собеседование при приеме на работу;

‒ первый день на рабочем месте в поликультурном коллективе;

‒ подготовка программы приема делегации из различных государств (дресс-код, встреча в аэропорту, рассадка, приветствие, меню, культурная программа).

Помимо обычных сценариев, используемых на межкультурных тренингах, таких как групповое обсуждение, презентации, тематические исследования и другие упражнения, обучающиеся используют критические инциденты моделирования взаимодействия с представителями другой культуры как материал для ролевых игр и упражнений по взаимодействию. Студентам предлагаются обучающие кейсы, ориентированные на изучение особенностей межкультурной коммуникации. В основу таких кейсов положены аутентичные или смоделированные ситуации, в которых отражаются характерные сложности, возникающие при взаимодействии представителей различных культурных традиций. Каждый кейс дополняется набором заданий и вопросов, призванных развивать аналитическое и критическое мышление обучающихся бакалавриата вуза. Цель заданий – побудить студентов к проведению сравнительного кросс-культурного анализа, выявлению причин коммуникативных затруднений, интерпретации поведенческих и ценностных различий, а также формированию эффективных стратегий взаимодействия в условиях культурного многообразия. Такой подход позволяет не только глубже понять природу межкультурных недопониманий, но и формировать у студентов практические навыки адаптации и толерантного общения в глобализированном мире. Такая работа помогает студентам формировать навыки толерантности, развивать способность к эмпатии, учиться адаптироваться в многонациональной среде и применять полученные знания в профессиональной и социальной практике [11]. Проведение деловых встреч, являющееся одним из видов кейсов, часто начинается с неформального общения (small talk) в аутентичной обстановке, что способствует созданию атмосферы комфорта и доверия между участниками переговоров. При этом соблюдение пунктуальности продолжает оставаться важнейшим аспектом деловой коммуникации, что демонстрирует уважение к регламенту и времени всех участников. Слишком длинные выступления, а также отклонения от основной повестки дня могут восприниматься как пренебрежение интересами присутствующих и нарушать динамику делового общения. Также крайне важно придерживаться установленного порядка выступлений, избегая перебивания и проявляя уважение к мнению коллег [12]. По завершении официальной части встречи часто следует неформальное общение, которое играет значимую роль в установлении доверительных отношений и соответствует нормам международного делового этикета. Такое общение способствует укреплению деловых связей и созданию благоприятной атмосферы сотрудничества.

Для эффективного формирования межкультурной компетенции в рамках вузовского образования целесообразно использовать аутентичные цифровые ресурсы (сайты визовых центров, туристических бюро, авиакомпаний, отелей, центров адаптации студентов и др.), содержащие информацию и описания культурных особенностей и проблемных ситуаций на языке региона специализации, возникающих в межкультурной коммуникации. Такие материалы помогают студентам не только лучше понять специфику других культур, но и развивают их способность к критическому мышлению, стимулируют интерес к изучению иностранных языков и мотивируют к формированию толерантного мировоззрения. Моделирование аутентичных коммуникативных ситуаций позволяет закрепить полученные знания и перенести их в практическую плоскость. Пример кейса, иллюстрирующего культурологическую проблемную ситуацию, называется «Студенческая жизнь». В студенческом общежитии университета проживают обучающиеся, представляющие широкий спектр этнических и национальных культур. Они регулярно организуют празднования, приуроченные к традиционным праздникам своих народов, – это становится не только способом сохранить культурную идентичность, но и возможностью поделиться своей культурой с другими. Однако подобные мероприятия воспринимаются не всеми одинаково. Студентка Ольга, например, относится к таким событиям с явным неодобрением: по ее мнению, шумные празднования мешают учебному процессу, нарушают установленный порядок и мешают отдыху, особенно в вечернее время. В связи с этим она старается дистанцироваться от участия в подобных активностях. В противоположность ей, соседка Айгуль, студентка из Туркменистана, активно вовлекается в общежитскую культурную жизнь. Она искренне интересуется традициями других народов и с энтузиазмом посещает национальные праздники, организуемые студентами: русскую Масленицу, узбекский Навруз, татарский Сабантуй, китайский Новый год и др. Айгуль считает, что такие мероприятия помогают студентам лучше понять друг друга, способствуют развитию толерантности и формируют дружелюбную межкультурную среду. Эта ситуация отражает типичный пример межкультурного взаимодействия в образовательной среде, демонстрируя, что различие в восприятии культурных практик может стать как источником недопонимания, так и возможностью для межкультурного диалога. Как бы вы себя повели, оказавшись на месте этих студенток? Что вы знаете о традициях и значении национальных праздников народов, представленных в общежитии? Какие способы вы могли бы предложить для того, чтобы создать комфортную и уважительную атмосферу в многонациональном студенческом сообществе? Обсудите эти вопросы в группах, поделитесь своим опытом и мыслями. Такой анализ поможет лучше понять механизмы межкультурного взаимодействия и научиться находить компромиссы в условиях культурного многообразия [13].

Дискурс современной функциональной (коммуникативной) парадигмы заключается в важности стратегического подхода к анализу межкультурной коммуникации, в своевременном изучении речевого поведения [14]. Ожидаемым результатом внедрения стала сформированная у обучающихся бакалавриата вуза готовность к вступлению в межкультурную коммуникацию; к созданию положительного психоэмоционального климата коммуникативного акта, позволяющего выстраивать стратегии общения, которые способствуют эффективной профилактике негативных проявлений и позволяющих добиться большего успеха в межкультурном взаимодействии [15]. Обучение иностранным языкам представляет собой процесс достижения свободного владения, то есть определенного уровня иноязычной коммуникативной компетенции, включающей такие компоненты, как лингвистический, социокультурный и прагматический, в котором аутентичность и социальное взаимодействие являются центральными компонентами [11]. Для эффективного международного партнерства на всех его уровнях необходимы высококвалифицированные выпускники, владеющие иностранными языками и обладающие межкультурной компетенцией [16].

Заключение

Результаты исследования подтверждают гипотезу: системное внедрение межкультурных тренингов в процесс иноязычной подготовки достоверно повышает уровень сформированности межкультурной компетенции у студентов-регионоведов.Статистически значимый рост зафиксирован по всем экспериментальным критериям (толерантность, открытость, адаптивность, межличностная дистанция), что подтверждает эффективность разработанной методики.

Главные научно-практические достижения:

1. Доказана диагностическая ценность педагогического наблюдения как основного инструмента оценки межкультурной компетенции в академической среде.

2. Выявлена положительная корреляция между участием в тренингах и ростом академической успеваемости, повышением мотивации к межкультурному взаимодействию, усилением адаптационного потенциала.

Исследование вносит вклад в теорию межкультурной коммуникации,расширяя положения применительно к высшему образованию и вводя новые диагностические параметры. Практическая значимость подтверждается возможностью масштабирования методики на другие направления подготовки.

Конфликт интересов

Библиографическая ссылка

Богданова Н.В., Каталкина Н.А., Колесник И.И., Туана Е.Н., Саблина М.А., Губарева С.А. ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-РЕГИОНОВЕДОВ ЧЕРЕЗ АУТЕНТИЧНЫЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ТРЕНИНГИ // Современные проблемы науки и образования. 2025. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=34226 (дата обращения: 12.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.34226