Введение

Субклинический гипотиреоз (СГ) – это состояние, характеризующееся повышенным уровнем тиреотропного гормона (ТТГ) при нормальных уровнях свободного тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). СГ встречается чаще манифестных форм: 7–10 % среди женщин и 2–3 % среди мужчин [1]. Исследования показывают, что факторы риска включают: возраст (у женщин в постменопаузе риск увеличивается), пол (женщины более подвержены развитию аутоиммунного тиреоидита), семейный анамнез [2]. В основе патогенеза СГ подразделяется на два типа в зависимости от уровня тиреотропного гормона. Легкий СГ диагностируется по умеренно повышенному уровню тиреотропного гормона (от 4,0–4,5 до 10,0 мкг/л). Тяжелый диагностируется по уровню тиреотропного гормона > 10,0 мЕ /Л. Однако верхняя граница нормы тиреотропного гормона четко не определена. Для диагностики СГ необходимо учитывать как клинические симптомы, так и уровень тиреотропного гормона. Лечение в первую очередь заключается в заместительной терапии с использованием синтетического тироксина (левотироксина натрия) [3].

Часто СГ остается незамеченным, поскольку клинические симптомы могут быть минимальными или отсутствовать вовсе. Влияние данного состояния на сердечно-сосудистую систему становится все более очевидным, особенно в свете растущего числа исследований, подчеркивающих его потенциальные риски для здоровья. В настоящее время изучено, что на сердечно-сосудистую систему тиреоидные гормоны оказывают влияние посредством ядерных и неядерных механизмов [4]. Тиреоидные гормоны влияют на сердечно-сосудистую систему, в том числе через прямое геномное воздействие: связывание с ядерными рецепторами и регуляцию экспрессии генов кардиомиоцитов. [5]. Негеномные эффекты тиреоидных гормонов на кардимиоциты и периферическое сосудистое сопротивление развиваются достаточно быстро и обусловлены влиянием на транспорт ионов кальция, натрия и калия через клеточную мембрану, а также транспорт глюкозы, функции митохондрий и различные внутриклеточные сигнальные пути [6]. Тиреоидные гормоны участвуют в процессах ангиогенеза в сердце взрослого человека, стимулируя рост артериол в сердце. В тиреоидиндуцированный ангиогенез вовлечены сосудистый эндотелиальный фактор роста и фактор роста фибробластов [7].

По сравнению с явной дисфункцией щитовидной железы, субклиническая дисфункция или изменения в пределах нормы по-прежнему не имеют достаточных доказательств связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями [8]. Однако все больше данных наблюдений свидетельствует о том, что риск сердечно-сосудистых заболеваний также может быть повышен у пациентов с субклинической дисфункцией щитовидной железы [8, 9]. СГ может приводить к дислипидемии, повышая уровень общего холестерина и липопротеинов низкой плотности, снижению сердечного выброса и увеличению периферического сосудистого сопротивления, что может вызвать артериальную гипертензию [3, 10]. Структурные и функциональные изменения в сердце могут привести к увеличению массы миокарда и диастолической дисфункции [10]. Однако данные о наличии и выраженности нарушений систолической и диастолической функций миокарда и структурно-геометрических изменениях сердца у пациентов с СГ неоднозначны и нуждаются в уточнении, что и стало, наряду с изучением метаболических изменений, предметом изучения.

Цель исследования – изучение влияния гормонов щитовидной железы на развитие дислипидемии, изменение некоторых параметров гемодинамики (частоты сердечных сокращений, артериального давления, фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), формирование диастолической дисфункции левого желудочка лиц с эутиреоидным статусом и легкой субклинической дисфункцией щитовидной железы.

Материалы и методы исследования

Обследованы женщины фертильного возраста от 32 до 47 лет, обратившиеся к эндокринологу с жалобами на дискомфорт в области шеи. Всем провели ультразвуковое исследование щитовидной железы, определили содержание в сыворотке тиреотропного гормона (референтные значения – 0,27–4,2 мкМЕ/мл), свободного Т3 (референтные значения – 3,1–6,8 пмоль/л) и свободного Т4 (референтные значения – 10,8–22 пмоль/л), глюкозы, рассчитали индекс массы тела, после чего сформировали две группы наблюдения. В первую группу вошли 9 женщин без ультразвуковых признаков аутоиммунного тиреоидита и дисфункции щитовидной железы (контрольная группа), во вторую – 20 женщин с ультразвуковыми признаками аутоиммунного тиреоидита, повышенным тиреотропным гормоном при нормальном уровне свободного Т3, свободного Т4.

Критерии исключения: узловой зоб, манифестный гипотиреоз, субклинический гипертиреоз, ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания (три последних критерия могли повлиять на развитие диастолической дисфункции левого желудочка).

Тиреоидный статус оценивали с интервалом в 2–3 месяца для верификации стабильности изменений. Всем включенным в наблюдение проводили измерение офисного артериального давления, подсчет частоты сердечных сокращений, оценивали липидограмму, проводили трансторакальную эхокардиографию (Эхо-КГ). Эхо-КГ проводили на аппарате Aloka Prosound F75 (Япония), оценивали структурные и функциональные показатели сердца. Структурные показатели изучали с использованием одномерного и двумерного режимов. Акцентировали внимание на параметрах, оказывающих влияние на диастолическую функцию: индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ), индекс объема левого предсердия (ИЛП), измеряли ФВ ЛЖ по методу Симпсона. Для оценки функциональных показателей к вышеназванным режимам добавляли импульсноволновую (оценка трансмитрального диастолического потока), постоянно-волновую (оценка скорости потока трикуспидальной регургитации) и тканевую допплерографию (для получения спектрограммы движения латеральной и медиальной частей фиброзного кольца митрального клапана и определения ее скорости е’, которая связана с релаксацией ЛЖ и считается относительно независимой от преднагрузки [11]. Показатель е’ ниже 8 см/с септальный или ниже 10 см/с на уровне боковой стенки считается показателем нарушения релаксации левого желудочка). При оценке диастолической функции левого желудочка также ориентировались на отношение скоростей наполнения левого желудочка в раннюю диастолу и в систолу предсердий (Е/А). При отношении Е/А ≤ 0,8 и скорости E ≤ 50 см/с давление наполнения левого желудочка считается нормальным и исследуемый имеет незначительную диастолическую дисфункцию (ДДЛЖ I степени, или замедленное расслабление). Если отношение Е/А > 2, то давление наполнения левого желудочка повышено значительно и исследуемый имеет тяжелую диастолическую дисфункцию (III степени, или рестрикцию). Во всех остальных случаях ориентир на другие критерии повышения давления наполнения левого желудочка 1) ИЛП > 34 мл/м2; 2) Е/е' в покое > 9; 3) максимальная скорость трикуспидальной регургитации (ТР) > 2,8 м/с (отражающая степень повышения давления в легочной артерии). Если имеется по меньшей мере два критерия, это означает, что у пациента умеренная диастолическая дисфункция (II степени).

Данные были проанализированы с использованием программного обеспечения Statistica 10.0. Различия считали статистически значимыми при р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Обследуемые группы не отличались по возрасту, полу (все пациенты женского пола), индексу массы тела, уровню глюкозы крови (табл. 1).

Таблица 1

Основные характеристики групп пациентов

|

Показатель |

Группа контроля (N = 9), р > 0,1

ч |

Субклинический гипотиреоз (N = 20), р > 0,1 |

|

Возраст, лет |

41 ± 3,6 |

40 ± 4,0 |

|

ИМТ, кг/м2 |

26 ± 1,72 |

26 ± 1,64 |

|

Уровень глюкозы, ммоль/л |

4,59 ± 0,2 |

4,61 ± 0,19 |

Примечание. ИМТ – индекс массы тела.

Источник: составлено авторами.

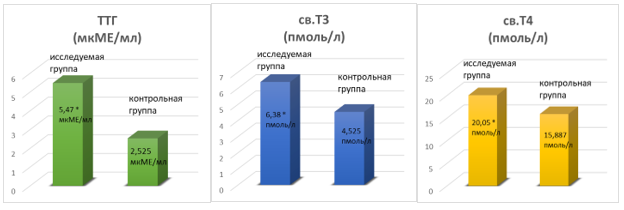

Показатели тиреотропного гормона в группах имели закономерные статистически значимые различия (р = 0,018) в сторону повышения при СГ и составили 2,525 ± 0,2 мкМЕ/мл и 5,47 ± 0,2 мкМЕ/мл в первой и второй группах соответственно. Средние уровни свободного Т3 и свободного Т4 не выходили за пределы нормальных значений, но были статистически значимо выше в группе больных с СГ: 6,38 ± 0,1 пмоль/л против 4,525 ± 0,2 пмоль/л (р = 0,016). Уровень свободного Т4 в группах составил 20,05 ± 0,4 пмоль/л и 15,887 ± 0,1 пмоль/л соответственно (р = 0,02) (рис. 1).

Рис. 1. Показатели тиреограммы в обследуемых группах; * p < 0,05.

Источник: составлено авторами

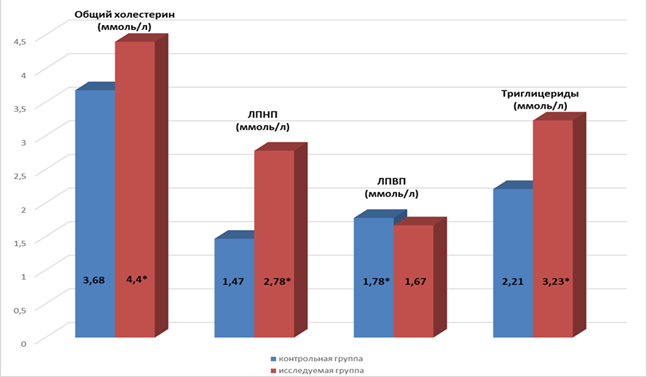

Главной характеристикой липидного спектра при СГ было статистически значимо более высокий уровень общего холестерина (ОХС) и холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) при сохранении данных показателей в референтном для здоровых людей диапазоне. При этом уровень ОХС в группе пациентов с СГ и контрольной группе составил соответственно 4,4 ± 0,1 ммоль/л и 3,68 ± 0,1 ммоль/л (р = 0,025), ХС ЛПНП – 2,78 ± 0,1 ммоль/л и 1,47 ± 0,1 ммоль/л (р = 0,031). Максимально выраженные статистически значимые различия отмечались при сравнении уровня триглицеридов (ТГ): у лиц с СГ – 3,23 ± 0,1 ммоль/л, а в контрольной группе – 2,21 ± 0,1 ммоль/л (р = 0,020). Данные сдвиги, безусловно, атерогенны и в дальнейшем при наступлении менопаузы могут нарастать и повлиять на увеличение сердечно-сосудистого риска. Средний уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП) у лиц с СГ оказался статистически значимо ниже – 1,67 ± 0,1 ммоль/л против 1,78 ± 0,1 ммоль/л у пациентов контрольной группы (р = 0,015) (рис. 2).

Рис. 2. Сравнение липидного профиля в контрольной и исследуемой группах; * p < 0,05.

Источник: составлено авторами

Как известно, данный маркер обладает антиатерогенным действием, и его более низкие значения также могут повлиять на увеличение сердечно-сосудистого риска в дальнейшем.

Частота сердечных сокращений (ЧСС) в группах статистически значимо отличалась в сторону снижения у пациентов с СГ и составила 62 ± 0,2 уд/мин и 67 ± 0,1 уд/мин (р = 0,005). Сравнение уровня офисного артериального давления (АД) в группах выявило более высокий уровень систолического и диастолического артериального давления у лиц с СГ (р < 0,05), при этом систолическое артериальное давление в этой группе находилось в диапазоне высокого нормального артериального давления, а диастолическое соответствовало артериальной гипертензии I степени (табл. 2). Это предполагает большее гидродинамическое давление на стенку сосуда и возможное нарушение ее эластичных свойств.

Таблица 2

Уровень АД и ЧСС в группах

|

Показатель |

Группа контроля (N = 9), р > 0,1 |

Субклинический гипотиреоз (N = 20), р > 0,1 |

|

Систолическое АД, мм рт. ст. |

123 ± 0,3 |

135 * ± 0,1 |

|

Диастолическое АД, мм рт. ст. |

82 ± 0,3 |

99* ± 0,1 |

|

ЧСС, уд/мин |

67 ± 0,1 |

62* ± 0,2 |

Примечание. АД – артериальное давление, ЧСС – частота сердечных сокращений; * p < 0,05.

Источник: составлено авторами.

Эхо-КГ является основным методом визуализации для оценки функций левого желудочка [6]. Анализ данных трансторакальной Эхо-КГ не выявил структурного ремоделирования левых камер сердца: показатели КДР, индексированные по площади поверхности тела ММЛЖ и объема левого предсердия, оказались в нормальном диапазоне и не имели статистически значимых отличий (р > 0,1) в группах (табл. 3).

Как известно, выполнение вышеназванных измерений клинически важно из-за значительной связи между ремоделированием левого предсердия и левого желудочка и другими Эхо-КГ-критериями диастолической функции [12, 13]. Систолическая функция оценивается через ФВ ЛЖ. Нормальные значения фракции выброса составляют 50–70 % [14, 15]. Уменьшение ФВ может указывать на систолическую дисфункцию, что важно учитывать при наличии СГ [7]. ФВ ЛЖ желудочка в группах статистически значимо не отличалась (р > 0,1) и находилась в пределах нормальных значений. Отражающие диастолическую функцию левого желудочка соотношение волны Е (скорость раннего наполнения ЛЖ) и волны А, которая обусловлена сокращением предсердий; усредненная скорость движения септального и латерального сегментов митрального кольца e’, соотношение скоростей E/e’ митрального клапана находились в нормальном диапазоне и не имели статистически значимых отличий (р > 0,1), что позволяет исключить негативное влияние легкого субклинического гипотиреоза на структурные и функциональные параметры левого желудочка (табл. 3).

Таблица 3

Структурные и функциональные показатели в группах

|

Показатель |

Группа контроля (N = 9) |

Субклинический гипотиреоз (N = 20) |

|

ИЛП, мл/м2 |

28,2 ± 8,2 |

28,5 ± 8,4 |

|

ИММЛЖ, г/м2 |

81,9 ± 16,2 |

81,4 ± 16,4 |

|

КДР ЛЖ, см |

4,62 ± 2,1 |

4,64 ± 2,2 |

|

ФВ ЛЖ, % |

65,8 ± 5,7 |

66,3 ± 5,6 |

|

Е/А |

1,21 ± 1,82 |

1,19 ± 1,52 |

|

e` |

12,89 ± 4,98 |

13,28 ± 2 |

|

E/e` |

5,64 ± 0,95 |

5,52 ± 1,05 |

Примечание. ИЛП – индекс объема левого предсердия, ИММЛЖ – индекс массы миокарда ЛЖ, КДР ЛЖ – конечный диастолический размер левого желудочка, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка.

Источник: составлено авторами.

В данной работе производилось исследование данных параметров при недлительном течении СГ; кроме того, все пациенты имели легкую форму данной патологии, ассоциированную с небольшим увеличением тиреотропного гормона.

Выводы

1. У пациентов с умеренно выраженным СГ выявлена тенденция к верификации статистически значимо более высоких значений ОХС, ХС ЛПНП, ТТГ, в то время как уровень ХС ЛПВП имел тенденцию к более низким значениям. Вышеназванные изменения выявлены у женщин фертильного возраста, без явного сердечно-сосудистого анамнеза. Несмотря на то, что показатели ХС и ХС ЛПНП находились в пределах оптимальных для здоровых лиц значений, тенденция к их увеличению по сравнению с контрольной группой может быть обусловлена негативным влиянием собственно СГ. Уровень ТГ у лиц с СГ в большей мере превышал допустимый диапазон. Как известно, повышение данных показателей сопряжено с увеличением риска развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Начальные проявления сердечно-сосудистых осложнений гипотиреоза выявляются уже на субклинической стадии. Для СГ характерно повышение артериального давления, преимущественно диастолического и снижение частоты сердечных сокращений по сравнению с контрольной группой.

3. В ходе проведенного исследования было обнаружено, что СГ, ассоциированный с небольшим повышением уровня ТТГ, не приводил к развитию диастолической дисфункции левого желудочка, что может быть обусловлено недостаточным стажем заболевания.

4. Необходимы дальнейшие исследования для определения оптимальных стратегий диагностики и лечения, а также для понимания механизмов, связывающих умеренный (при значении тиреотропного гормона менее 10 мЕд/л) и тяжелый (при значении тиреотропного гормона более 10 мЕд/л) СГ с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Необходимо выявление пороговых с точки зрения сердечно-сосудистого риска значений ТТГ.

Важно повышать осведомленность врачей о данном состоянии и проводить регулярный мониторинг пациентов с факторами риска.

Пациентам данной возрастной категории рекомендовано регулярное посещение профилактических медицинских осмотров у специалистов, нормализовать образ жизни: следует отказаться от алкоголя и никотина, обеспечить полноценный сон в ночное время, достаточную физическую активность и благоприятную эмоциональную обстановку, а также соблюдать правильное питание, контролировать показатели организма, ведь в период приема тиреоидных гормонов необходимо следить за артериальным давлением, уровнем тиреотропного гормона гипофиза, Т3, Т4 и содержанием холестерина в крови, а самое главное – соблюдать заместительную терапию. Пациенты принимают препараты, которые содержат аналоги гормонов щитовидной железы. Дозу медикаментов подбирают индивидуально с учетом возраста, тяжести заболевания и массы тела больного

Конфликт интересов

Библиографическая ссылка

Горшенина Е.И., Слугарева С.А., Новикова С.В., Куркина Н.В., Селезнева Н.М., Сергеев К.С. ВЛИЯНИЕ СУБКЛИНИЧЕСКОГО ГИПОТИРЕОЗА НА ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ, ПАРАМЕТРЫ РЕЛАКСАЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА И НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА // Современные проблемы науки и образования. 2025. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=34218 (дата обращения: 12.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.34218