Введение

Преподавание – это упорядоченная деятельность педагога, направленная на реализацию целей обучения, обеспечение информирования, воспитания, осознания и практического применения знаний. В современном мире, где знания и технологии развиваются с беспрецедентной скоростью, традиционные методы преподавания уже не всегда способны обеспечить необходимую эффективность образовательного процесса [1-3]. Следовательно, возникает острая необходимость в совершенствовании методов, приемов и техник преподавания в образовании [4; 5].

Современное медицинское образование переживает период трансформации, обусловленный стремительным развитием цифровых технологий и растущими требованиями к профессиональным компетенциям выпускников. В этих условиях интеграция цифровых ресурсов, интерактивных методов и персонализированного подхода становится не просто желательным, а необходимым условием для подготовки компетентных и конкурентоспособных специалистов здравоохранения.

Современные педагогические технологии – это комплекс методов и средств, которые используют цифровые, интерактивные и мультимедийные инструменты для повышения активности и вовлеченности обучающихся в учебный процесс [6; 7]. К таким технологиям относятся цифровые образовательные платформы, виртуальные симуляторы, интерактивные лекции, дистанционное обучение, а также различные методы, ориентированные на развитие критического мышления и самостоятельного поиска информации [1; 5].

Преподаватель должен не только чётко понимать цель обучения и предмет, но и владеть эффективными средствами достижения образовательных целей, которые соответствуют современным реалиям [8]. В эпоху «информационного взрыва» знания быстро устаревают, поэтому главная задача преподавания – научить обучающихся самостоятельно приобретать и обновлять знания, используя доступные технические средства, прежде всего Интернет [5; 8].

Преимущества современных педагогических технологий:

1. Активное обучение и вовлечённость. Современные методы способствуют активному участию обучающихся в образовательном процессе, что значительно повышает усвоение материала и развитие навыков критического мышления, коммуникации и решения проблем [6; 9].

2. Адаптация к разнообразию обучающихся. В аудитории часто присутствуют студенты с разными стилями обучения и уровнем подготовки. Современные технологии позволяют преподавателям гибко адаптировать подходы и материалы под различные потребности, обеспечивая более персонализированное обучение [7; 9].

3. Практическая направленность и имитация реальных условий. В профессиональном образовании особенно важны симуляторы и виртуальные тренажёры, которые дают возможность обучающимся отрабатывать практические навыки в безопасной среде, приближенной к реальной практике [7; 9].

4. Доступность и гибкость. Различные онлайн-платформы и возможности дистанционного обучения позволяют обучающимся учиться в индивидуальном темпе [7; 9].

Таким образом, совершенствование преподавания через постоянное обновление педагогических методов, приемов и техник, а также персонализированные подходы обучения могут обеспечить высокое качество образования, соответствующее требованиям времени [5; 6].

Цель исследования – анализ и поиск эффективных педагогических методов, приемов и техник, применимых в медицинском образовании.

Материалы и методы исследования

Авторами проведен поиск и анализ научной литературы и интернет-ресурсов по современным педагогическим методам в образовании. Подробно рассмотрены такие методы обучения, как техника Фейнмана, метод цикла Колба, а также принципы Джона Медины, которые создают эффект синергии с современными технологиями обучения.

Результаты исследования и их обсуждение

Концепции обучения, разработанные на основе фундаментальных педагогических и психологических исследований, продолжают служить основой современного образования [10; 11]. Интеграция этих концепций с современными методами преподавания – ключ к эффективному обучению студентов [12; 13].

Технология обучения – это система форм, методов и средств, направленных на оптимальное достижение образовательных целей [1]. В отличие от традиционных методик, которые отвечают на вопрос «как учить», технологии обучения фокусируются на том, «как сделать процесс обучения максимально эффективным» [5; 14].

Необходимо четко разграничивать ключевые понятия, лежащие в основе педагогической деятельности: методы обучения, методы преподавания и методы учения. Эти понятия тесно взаимосвязаны, но не тождественны. Успех обучения напрямую зависит от гармоничного сочетания эффективных методов преподавания и активных методов учения обучающихся.

В данной работе авторами обосновывается выбор техники Фейнмана, метода цикла Колба и принципов Джона Медины для повышения эффективности обучения в медицинском вузе. Сочетание техники Фейнмана, метода цикла Колба и принципов Джона Медины с современными технологиями обучения создает эффект синергии, при котором результаты обучения значительно превосходят сумму отдельных составляющих. Например, студент может использовать виртуальный симуляционный тренажер (метод цикла Колба) для получения конкретного опыта, затем объяснить свои действия, используя технику Фейнмана, а затем использовать онлайн-ресурсы для изучения принципов Джона Медины и оптимизации образовательного процесса.

Техника Фейнмана [15; 16, с. 248-272] – эффективный метод осмысления сложных концепций и идей без их заучивания. Названная в честь знаменитого физика Ричарда Фейнмана, эта техника отражает его подход к обучению, основанный на активном, осмысленном и творческом взаимодействии с материалом. Фейнман отвергал механическое запоминание, считая, что настоящее понимание приходит через активный процесс «проб и ошибок, открытий и свободного поиска» [15; 16, с. 248-272]. Если не удаётся объяснить тему просто и ясно, значит, понимание недостаточно глубокое, считал Фейнман.

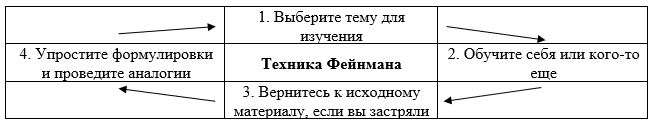

Техника Фейнмана представляет собой четырёхступенчатый процесс понимания любой темы (рис. 1).

Рис. 1. Этапы техники Фейнмана [15; 16]

Основные этапы техники Фейнмана [15; 16, с. 248-272].

1. Выбор темы и фиксация пробелов в знаниях. Обучение начинается с осознания того, что вы чего-то не знаете. Выбирается конкретная тема, которую можно подробно изучить и изложить на нескольких страницах. Такой ограниченный объём помогает сосредоточиться на ключевых понятиях и выявить пробелы в знаниях.

2. Объяснение темы и обучение других. Простое чтение и конспектирование материала не равнозначны пониманию. За счет обратной связи от слушателя выявляются пробелы в знаниях. Важно объяснять, проговаривая материал вслух, а еще лучше научить других.

3. Возвращение к исходным материалам для уточнения. Повторение и коррекция материала формируют прочную базу знаний. Важно возвращаться к первоисточникам, чтобы заполнить пробелы в знаниях.

4. Упрощение объяснений и поиск аналогий. Настоящее понимание материала достигается при объяснении сложного материала простым и доступным языком для слушателей. Применение удачных аналогий позволяет сделать материал понятным для других.

Обоснование выбора техники Фейнмана:

- создает возможности активного усвоения знаний обучающимися;

- формирует критическое мышление через осмысление материала и выявление противоречий;

- развивает коммуникативные навыки для объяснения сложных понятий простым языком, что важно для будущих врачей, которым необходимо общаться с пациентами и коллегами.

Таким образом, комбинация техники Фейнмана с современными педагогическими методами обеспечивает активное, осознанное и эффективное обучение студентов.

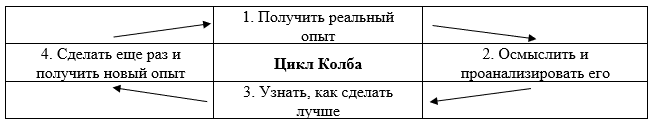

Суть модели цикла Колба. Понимание того, как особенности восприятия информации влияют на эффективность обучения, является важным аспектом при построении образовательного процесса. Каждый студент обладает своим уникальным стилем обучения – способом восприятия и усвоения знаний. Американский психолог Дэвид Колб в 1970-х годах разработал модель «Цикл Колба», которая описывает процесс обучения как последовательное прохождение четырёх взаимосвязанных этапов: конкретный опыт, рефлексия, абстрактная концептуализация и активное экспериментирование (рис. 2) [17-19].

Рис. 2. Этапы модели цикла Колба [17; 19]

Современные технологии позволяют реализовать каждый этап цикла Колба с максимальной эффективностью через адаптацию образовательных курсов под разные стили восприятия.

Например, интерактивные платформы и образовательные среды создают условия для активистов – обучающихся, которые предпочитают учиться через действие и эксперименты.

Для мыслителей видеолекции, кейсы и систематизированные материалы создают комфортную среду для глубокого анализа и структурного понимания информации. А участие в онлайн-дискуссиях усиливает вовлечённость и осмысленность усвоения материала.

Для теоретиков, стремящиеся к глубокому и системному изучению, современные цифровые библиотеки и базы данных обеспечивают доступ и глубокое погружение в учебный материал.

Прагматики, ориентированные на практическое применение знаний, получают возможность через современные технологии проверять идеи на практике посредством виртуальных лабораторий, симуляций и проектной деятельности.

Гибкая, адаптивная образовательная среда позволяет обучающимся учиться в комфортном режиме, значительно повышает эффективность и качество усвоения материала.

Обоснование выбора цикла Колба:

- подчеркивает важность практического применения знаний в реальных клинических ситуациях;

- развивает навыки рефлексии через анализ личного опыта и работу над ошибками;

- формирует умения принимать решения на основе анализа клинической ситуации и прогнозирования последствий;

- позволяет студентам приобретать опыт работы в условиях, максимально приближенных к реальной клинической практике.

Принципы Джона Медины. Джон Медина – известный американский молекулярный биолог и популяризатор науки в своей книге «Правила развития мозга в любом возрасте: что нам нужно, чтобы быстро думать и долго помнить» описывает возможности «нейронауки» в процессе обучения [20]. Автор выражает здоровый скептицизм относительно универсальных рецептов педагогики, но его принципы научных данных о работе мозга можно применять при создании эффективной образовательной среды.

1. Непрерывность процесса развития мозга. Обучение – это динамичный процесс формирования новых нейронных связей [20, с. 116-145]. Адаптивные обучающие платформы и интерактивные тренажёры позволяют стимулировать этот процесс, предлагая персонализированные и разнообразные задания, которые поддерживают активное развитие когнитивных функций.

2. Индивидуальность мозга. Стандартизированные тесты не отражают уникальность каждого обучающегося, поскольку у каждого человека своя память, сильные стороны и особенности восприятия [20, с. 116-145]. Современные технологии обучения обладают потенциалом для персонализации образовательного процесса, позволяя адаптировать материалы и методы под индивидуальные потребности студентов, что значительно повышает эффективность усвоения знаний.

3. Развитие эмпатии и создание безопасной среды. Эмоциональное состояние обучающихся напрямую влияет на их способность к обучению. Хронический стресс ухудшает память и концентрацию [20, с. 90-115]. Современные технологии, включая онлайн-платформы с возможностями обратной связи, групповых обсуждений и поддержки, помогают создавать эмоционально комфортную и безопасную образовательную среду, способствующую развитию эмпатии и снижению стресса.

4. Физическая активность – ключ к развитию когнитивных способностей. Регулярное движение насыщает мозг кислородом, что улучшает интеллектуальные функции [20, с. 165-225]. Современные образовательные технологии могут интегрировать в учебный процесс короткие физические паузы, виртуальные тренировки и даже геймифицированные активности, способствующие поддержанию физической активности обучающихся.

5. Порционная подача информации. Мозг лучше усваивает знания, когда новая информация подаётся небольшими порциями [20, с. 144-167]. Современные технологии позволяют дробить учебный материал на модули и микрокурсы, что облегчает восприятие и запоминание, а также поддерживает мотивацию обучающихся.

6. Удержание внимания – модульный подход. Джон Медина рекомендует разбивать 50-минутные лекции на 5 модулей по 10 минут, каждый из которых посвящён одной большой идее. После каждого модуля внимание слушателей ослабевает, и подача дополнительной информации в том же ключе неэффективна. Чтобы сохранить интерес и вовлечённость, Медина предлагает использовать так называемую эмоциональную ловушку – приём, который задействует эмоции обучающихся: рассмешить, напугать, вызвать ностальгию или удивление. Такая эмоциональная пауза помогает переключить внимание и служит связующим звеном между изученными темами, облегчая переход к следующему блоку [20, с. 144-167].

7. Интервальные повторения для запоминания. Исследования показали, что большая часть новой информации забывается в первые часы и дни после изучения. Современные эксперименты подтверждают, что повторение материала с интервалами гораздо эффективнее одноразового заучивания [20, с. 144-167]. Таким образом, для эффективного обучения важно планировать повторения – например, с помощью электронных платформ, которые автоматически напоминают о необходимости повторить пройденный материал.

8. Практические примеры для запоминания. Практические примеры из реальной жизни значительно улучшают понимание и запоминание теории. Мозг человека естественным образом лучше воспринимает знакомые образы и ситуации, что облегчает усвоение новой информации [20, с. 144-167].

9. Визуальные материалы – ещё один мощный инструмент. Исследования показывают, что через 72 часа человек запоминает около 10% услышанного, но при использовании изображений этот показатель возрастает до 65%. Особенно эффективны движущиеся изображения и анимация, так как мозг эволюционно настроен на распознавание движущихся объектов [20, с. 144-167]. В этом плане современные технологии преподавания – интерактивные презентации, видео, анимации и визуализации – играют важную роль, делая обучение более наглядным и интересным.

10. Важность сна в процессе обучения. Кроме активных методов подачи материала, необходимо помнить о физиологических аспектах обучения [20, с. 226-255]. Важно информировать обучающихся о пользе полноценного отдыха для успешного усвоения материала. Приложения для отслеживания сна и физической активности помогают студентам следить за своим здоровьем и соблюдать рекомендации Медины.

Обоснование выбора принципов Джона Медины:

- использование комплексного подхода с учетом различных факторов, влияющих на эффективность обучения;

- практическая применимость с конкретными рекомендациями по организации учебного процесса;

- персонализация обучения с учетом индивидуальных особенностей и способностей обучающихся.

Таким образом, современные педагогические методы в сочетании с принципами Джона Медины способны сделать обучение студентов более адаптивным и результативным.

Заключение

Современные педагогические методы, приемы и техники представляют собой динамично развивающиеся инструменты, которые позволяет значительно повысить качество и эффективность образовательного процесса.

Их суть заключается в интеграции цифровых ресурсов, интерактивных методов и персонализированного подхода к обучению, что обеспечивает более глубокое усвоение материала и активное вовлечение студентов. Преимущества таких методов включают гибкость в организации учебного процесса, возможность дистанционного обучения, оперативную обратную связь и адаптацию содержания под индивидуальные потребности обучающихся.

Необходимо непрерывное совершенствование методов преподавания для того, чтобы образование оставалось актуальным и отвечало вызовам современного общества. Это требует развития компетенций преподавателей и эффективного взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса.

Таким образом, динамичное развитие с поиском педагогических методов, приемов и техник является ключевым фактором успешного и эффективного преподавания в современных реалиях.

Конфликт интересов

Библиографическая ссылка

Шангареева З.А., Шангареев Р.З. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗЕ: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА // Современные проблемы науки и образования. 2025. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=34191 (дата обращения: 12.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.34191