Введение

В последнее десятилетие отмечен ежегодный рост количества пациентов с межпозвоночной грыжей диска шейного отдела позвоночника, нуждающихся в хирургическом лечении [1; 2]. Операцией выбора при этой патологии является передняя дискэктомия со спондилодезом (Anterior cervical discectomy and fusion – ACDF), впервые предложенная Robinson и Cloward в 1955 году и выполненная G.W. Smith. Полное описание методики Smith - Robinson с техническим обоснованием основных этапов хирургического лечения, которые включали тотальную дискэктомию, восстановление высоты диска, устранение компрессии нервных и сосудистых элементов, создание условий для спондилодеза, было опубликовано в 1958 году [1-3]. Классический передне-боковой доступ разрабатывался травматологами-ортопедами и нейрохирургами для устранения острой и хронической компрессии спинного мозга и корешков шейного отдела позвоночника и не предусматривал возможность выполнения малоинвазивной микродискэктомии со спондилодезом компактным межтеловым имплантом. Развитие медицинских технологий значительно упростило выполнение межтеловой фиксации позвонков, но не изменило хирургического доступа к исполнению передней дискэктоми со спондилодезом. Однако, несмотря на развитие медицинских технологий, значительно технически упростивших выполнение межтеловой фиксации позвонков при сохранении классического операционного доступа, количество послеоперационных осложнений продолжает оставаться на высоком уровне и составляет от 13,2% до 59,5%, по данным разных авторов [4-6]. Помимо таких осложнений, как повреждение невральных структур позвоночного канала с усугублением миелопатического синдрома (0,2-3,3%), послеоперационные гематомы (0,4-9,0%), повреждения нервно-сосудистого пучка (0,9-11%), наиболее распространенным последствием таких манипуляций остаются нарушения функции пищевода и трахеи, которые регистрируются в 59,5% случаев сразу после операции и в 33,6% сохраняются при минимальном двухлетнем наблюдении [5; 6]. Главной причиной дисфагии и дисфонии в источниках литературы указана тракционная травматизация стенки пищевода и возвратного гортанного нерва [7]. При этом ретракция срединных органов шеи при классическом передне-боковом доступе к позвоночно-двигательному сегменту по Smith - Robinson является технической необходимостью [3; 7]. Особенностью современной вентральной хирургии шеи при дегенеративно-дистрофическом поражении межпозвоночного диска является микродискэктомия со стабилизацией кейджем [8]. Для этого необходима хорошая визуализация межтелового пространства и контроль дурального мешка, что требует значительного смещения срединных органов шеи и может привести к нежелательным последствиям. Поиск решения данной проблемы путем разработки нового безопасного способа хирургического доступа является актуальным.

Целью исследования было сравнить частоту возникновения послеоперационных осложнений в виде дисфагии и дисфонии у пациентов после передней шейной дискэктомии, оперированных передне-боковым и паратрахеальным доступами.

Материалы и методы исследования

На базе нейрохирургических отделений лечебно-профилактических учреждений г. Челябинска проведено мультицентровое сравнительное исследование пациентов с дискогенной цервикальной радикуломиелопатией, при лечении которых использовался классический передне-боковой доступ по Smith - Robinson и разработанный новый паратрахеальный хирургический доступ при выполнении передней шейной дискэктомии со спондилодезом (патент № 2815627, выдан 19.03.2024 г.) [9].

В исследовании приняло участие 155 пациентов (77 женщин и 78 мужчин). Средний возраст составил 49,5 ± 17,5 года. Все исследованные разделены на две группы. Основная группа - это пациенты, которым выполнено хирургическое лечение авторским паратрахеальным доступом (n1 = 82), а в группу сравнения включены больные, оперированные классическим способом по Smith - Robinson (n2 = 73). Период послеоперационного наблюдения составил 46 месяцев. Приоритетным поиском служили случаи с послеоперационными осложнениями в виде дисфагии и дисфонии. Критериями включения в исследование были пациенты с дегенеративной грыжей межпозвоночного диска шейного отдела позвоночника с одно- и многоуровневым поражением, в лечении которых применяли переднюю дискэктомию и спондилодез межтеловым кейджем, прошедшие полный цикл хирургического и восстановительного лечения.

Критериями исключения являлись пациенты, которым вторым этапом проводились декомпрессионно-стабилизирующие вмешательства из заднего доступа по поводу комбинированного стеноза позвоночного канала, и те больные, при лечении которых, помимо передней дискэктомии со спондилодезом кейджем, применялась лазерная нуклеопластика смежных дисков. Проведение исследования одобрено локальными этическими комитетами учреждений.

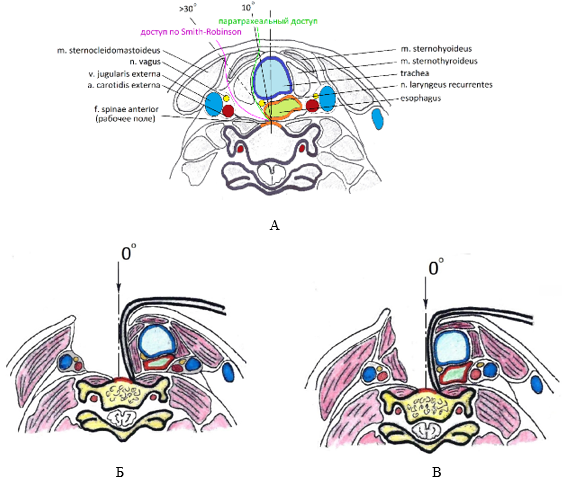

В предоперационном периоде всем пациентам проводилась магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника. На МР-сканах в аксиальной проекции, согласно клиническим рекомендациям Ассоциации нейрохирургов России, утвержденных на пленумах правления (Казань, 2014 и 2015 гг.), в программе Vidar Dicom Viewer Life выполнялись разметка и измерение первичного угла «атаки» на операционное (рабочее) поле, как показано на рис. 1А.

|

Рис. 1. Схематическое изображение аксиального среза шеи на уровне С6 позвонка: 1А - схематическое изображение доступов по Smith - Robinson и паратрахеального с углами «атаки»; 1Б - доступ по Smith – Robinson; 1В - паратрахеальный доступ

Составлено авторами по результатам данного исследования

Также для сравнения измерялся первичный угол атаки для доступа по Smith - Robinson. Схематично на рисунке 1А изображена траектория доступа по Smith - Robinson розовым цветом и по авторской методике - зелёным цветом. Самыми частыми уровнями дегенеративного поражения шейных дисков являются сегменты С6-С7 и С5-С6. Поэтому на рисунке 1 изображен аксиальный срез шеи на уровне тела С6 позвонка. Чтобы визуализировать полость межпозвоночного диска, необходимо сформировать нулевой угол «атаки». Для этого ретрактором смещали срединные органы в противоположную от доступа сторону. Схематично на рисунке 1Б (по Smith - Robinson) и рисунке 1В (авторский паратрахеальный доступ) показан нулевой угол «атаки» на рабочее поле (f. spinae anterior). Как видно из рисунков 1Б и 1В, чем больше первичный угол «атаки», тем больше требуется смещение срединных органов шеи для обеспечения визуализации операционного поля и органа «мишени». Последующие этапы операции (передняя шейная дискэктомия с межтеловым спондилодезом кейджем) выполняли по стандартной методике, согласно клиническим рекомендациям Ассоциации нейрохирургов России, утвержденных на пленуме правления (Казань, 2015 г.). Кроме того, проводили рентгенологические обследования (рентген-телеметрия шейного отдела позвоночника в двух проекциях и с функциональными пробами) на вторые сутки, через 5 недель, 3, 6 и 12 месяцев. В программе Vidar Dicom Viewer Life в сагиттальной и фронтальной плоскостях оценивали ширину позвоночного канала, заднюю позвонковую линию, высоту межпозвоночного диска, положение межтелового кейджа и фиксирующих элементов.

Внедрение в практику новой методики проводилось с разрешения этического комитета учреждения, в соответствии с рекомендациями Хельсинкской декларации по правам пациентов и с их добровольного информированного согласия [10].

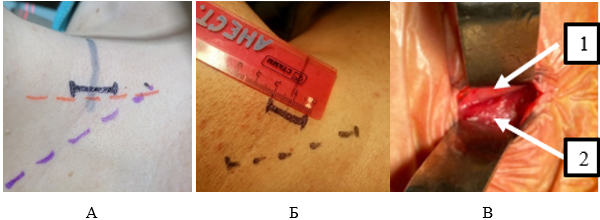

Разметка кожного разреза выполнялась при помощи рентгеноскопического оборудования. Необходимые анатомические структуры обозначены в виде пунктирных линий на коже (рис. 2А).

Рис. 2. Разметка кожного разреза для авторского доступа и по Smith – Robinson: 2А - разметка кожного разреза; 2Б - сравнение кожных разрезов по Smith – Robinson (пунктирная линия) и авторского паратрахеального (сплошная линия); 2В - этап вскрытия глубокой фасции шеи (1 – висцеральный листок, 2 - m. sternohyoideus)

Источник: составлено авторами

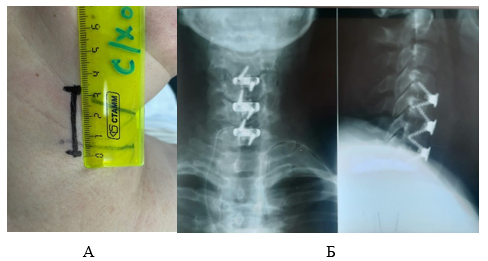

Проекция межпозвоночного диска, требующего оперативного лечения, изображена поперечной сплошной линией серого цвета, а медиальный край m. sternocleidomastoideus отображен в виде пунктирной линии фиолетового цвета. Край трахеи помечен пунктирной линией оранжевого цвета. Кожный разрез располагался на 2 мм медиальнее наружного края трахеи и показан черной сплошной линией. Сам разрез не превышал 2 см при одноуровневой дискэктомии (рис. 2Б). Для сравнения на рисунке 2Б пунктирной линией изображен кожный разрез для доступа по Smith – Robinson. После кожного разреза рассекали и «тупо» разводили в стороны подкожно-жировую клетчатку, вскрывали поверхностную фасцию шеи. Далее вдоль линии разреза платизмы вскрывали глубокую под подъязычную (предтрахеальную) фасцию шеи (рис. 2В), «тупо» выделяли переднюю поверхность позвоночника, а m. sternohyoideus на верхних уровнях и m. sternothyroideus в нижних отделах смещали латерально. После вскрытия превертебральной фасции и передней продольной связки возможны любые манипуляции на шейном отделе позвоночника. В зависимости от операционной ситуации разрез можно расширить как краниально, так и каудально без риска травмы сосудов и нервов и внешнего вида в отличие от поперечного разреза по Cloward (рис. 3).

Рис. 3. Полисегментарная дискэктомия: 3А - разметки паратрахеального доступа при полисегментарной дискэтомии; 3Б - контрольные рентгенограммы после операции

Источник: составлено авторами

Оценку клинических результатов проводили на основании «Клинических рекомендаций» Ассоциации нейрохирургов России, утвержденных Минздравом России (Москва, 2022 г.). В пред- и послеоперационном периоде болевой синдром оценивали по шкалам ВАШ («Визуальная аналоговая шкала»). Оценка неврологического статуса выполнялась по Frankel, а ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее - методом NDI (Neck Disability Index). Интерпретация результатов по NDI в баллах: 0-4 баллов - нет ограничения жизнедеятельности, 5-14 - ограничение легкое, 15-24 - умеренное, 25-34 - сильное, > 35 - полное. Наличие и степень выраженности дисфагии определяли по опросникам EAT-10 (Eating Assessment Tool). Ввиду более высокой точности диагностики за пороговое значение принято ≥ 3 баллов, при этом показатели от 3 до 15 баллов учитывались как лёгкие функциональные нарушения, а ≥ 16 баллов отнесены к тяжелым функциональным расстройствам с риском аспирации, которые потребовали дополнительного лечения [11; 12].

Результаты исследования и их обсуждение

Всем пациентам выполнено хирургическое лечение в полном объеме, согласно клиническим рекомендациям по диагностике и лечению грыж межпозвоночных дисков. При оценке первичного угла «атаки» в предоперационном периоде были получены следующие значения: при паратрахеальном доступе угол «атаки» не превышал 10-12°, по Smith - Robinson тот же угол имел значения от 30° до 90° в зависимости от уровня вмешательства. Чем выше располагался оперируемый сегмент, тем больше был первичный угол «атаки». Болевой синдром по ВАШ уменьшался с 7,7 ± 1,5 до 0,5 ± 0,5 балла (до 0,39 балла в средних взвешенных значениях) по экспоненте, с полным регрессом к 10-м суткам послеоперационного наблюдения в обеих группах. По шкале неврологического дефицита Frankel отмечалась положительная динамика с групп С и D в предоперационном периоде до группы Е к 10-м суткам после операции у всех пациентов. По опроснику NDI пациенты в предоперационном периоде имели ограничение жизнедеятельности от 20 до 31 балла, что соответствовало умеренному и сильному ограничению. К моменту выписки из стационара в основной группе 48 (58,5%) пациентов имели легкое ограничение жизнедеятельности, а 34 (41,5%) человека выписаны без ограничений. В группе контроля показатели NDI были 56 (76,7%) и 17 (23,3%) соответственно. К моменту снятия внешней иммобилизации, через 5 недель, количество пациентов с легкими ограничениями увеличилось до 61 (74,4%) в основной группе и до 69 (94,5%) в группе сравнения. При контрольном осмотре через 3 месяца все пациенты имели показатели NDI от 0 до 4 баллов. Ограничения жизнедеятельности из-за болей в шее выявлено не было.

Проведен анализ осложнений, связанных непосредственно с операционным доступом. В основной группе повреждений нервно-сосудистого пучка выявлено не было, а нарушения возвратного гортанного нерва и пищевода, клинически проявляющегося дисфагией, выявлены у четырех (4,87%) пациентов и дисфонией у одной (1,22%) пациентки. Согласно опроснику EAT-10 показатели дисфагии ≤ 2 баллов зафиксированы в первые сутки после операции в пяти (6,1%) случаях. У трех (3,66%) пациентов зарегистрированы показатели 10, 12 и 14 баллов с полным самостоятельным регрессом ко дню выписки из стационара, а в одном (1,22%) случае была выявлена дисфагия на 18 баллов, что потребовало консервативного лечения. К моменту выписки все клинические проявления дисфагии и дисфонии регрессировали у 100% исследованных. Имело место одно (1,22%) осложнение в виде нестабильности имплантата, что потребовало повторной операции. Других осложнений, связанных с инфекцией и/или с замедленным заживлением операционной раны, повреждением нервно-сосудистого пучка, не зафиксировано. Повреждений невральных структур позвоночного канала и синдрома Горнера не было.

По данным рентгенографии, у всех пациентов на функциональных рентгенограммах шейного отдела позвоночника через три месяца задняя позвонковая линия была сохранена, высота межпозвоночного пространства восстановлена на всех оперированных уровнях, положение межтелового кейджа и фиксирующих элементов стабильно, без признаков остеолиза. По данным МРТ, ширина позвоночного канала на уровне операции соответствовала выше- и нижележащим сегментам и не отличалась от среднестатистических нормальных анатомических значений. В группе сравнения, при ретроспективном анализе медицинской документации, было выявлено 12 (16,4%) случаев с нарушением функции глотания, при этом четыре (5,4%) из них в сочетании с дисфонией. В двух (2,7%) случаях имели место инфекционные осложнения и проблемы, связанные с заживлением раны.

Лечение дегенеративно-дистрофического поражения шейного отдела позвоночника, осложненного дискогенной компрессией спинного мозга и корешков, представляет собой сложную комплексную задачу современной хирургической вертебрологиии и предусматривает, в первую очередь, устранение сдавления невральных структур позвоночного канала, а также восстановление ортопедической функциональности оперированного органа. При этом важно, чтобы в процессе хирургического вмешательства была минимизирована интраоперационная травма органов и тканей шеи [13-15]. Лечение по Smith - Robinson (передне-боковой доступ) выполняется по медиальному краю m. sternocleidomastoideus при первичном угле «атаки» больше 30º [3; 15]. При этом для раскрытия «мишени» необходимы протяженный кожный разрез и значительное смещение срединных органов, что вызывает их нежелательное сдавление [7; 16; 17] (рис. 1). Последствия таких действий проявляются клинически в виде дисфагии и дисфонии, а в 0,3-0,9% случаях возникает перфорация пищевода, что может привести к гибели пациента [4; 5]. В проведенном исследовании в основной и контрольной группах перфорации стенки пищевода не зарегистрировано. Однако такие осложнения, как дисфагия и дисфония, в основной группе зарегистрированы в четыре раза реже, чем в контрольной (4,87% и 16,4% соответственно). Разработанный новый паратрахеальный доступ к передней поверхности шеи обеспечивает визуализацию межпозвоночного диска под углом 10º, что позволяет расширить обзор операционного поля с меньшим смещением мягких тканей и внутренних органов. Это является ключевым моментом при снижении риска развития тракционной нейропатии возвратного гортанного нерва и отсутствии осложнений, связанных с позиционным повреждением пищевода, так как смещение срединных органов шеи во время операции играет ключевую роль в развитии дисфагии и дисфонии в послеоперационном периоде [16-18].

Другим, не менее важным недостатком передне-бокового доступа по Smith - Robinson является наличие в проекции операционного поля нервно-сосудистого пучка, травма которого в 17,6% случаях может явиться причиной нежелательных исходов, а именно послеоперационных гематом, лимфореи, ишемии головного мозга, парасимпатических нарушений [5; 13; 14].

Заключение

Таким образом, разработанный паратрахеальный способ хирургического доступа к передней поверхности шейного отдела позвоночника показал свою эффективность в снижении количества интраоперационных осложнений, связанных с тракционным воздействием на пищевод, трахею и возвратный гортанный нерв при выполнении передней шейной дискэктомии со спондилодезом кейджем при лечении пациентов с дискогенной радикуломиелопатией. Данный проект является пилотным и требует дальнейшего исследования.

Конфликт интересов

Библиографическая ссылка

Бастрон А.Ю., Атманский И.А., Погосян И.А., Шамселов А.И. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МЕЖПОЗВОНКОВОЙ ГРЫЖЕЙ ДИСКА ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ОПЕРИРОВАННЫХ ПЕРЕДНЕ-БОКОВЫМ И ПАРАТРАХЕАЛЬНЫМ ДОСТУПАМИ // Современные проблемы науки и образования. 2025. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=34181 (дата обращения: 12.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.34181