Введение. Становление российской государственности напрямую связано с непрекращающейся историей войн. Военно-педагогическое наследие представляет собой ценность, сопоставимую с военными достижениями, а формирование системы подготовки педагогов военно-учебных заведений в России находится в прямой зависимости от преобразований в военной сфере [1]. Кадетское образование неизменно занимает привилегированное положение и имеет социальную востребованность на всех этапах исторического развития. К его педагогам всегда предъявлялись особенные требования. Позитивные тенденции кадровой политики кадетского образования, как, например, повышение эффективности деятельности педагогов и изменение военно-педагогических взглядов на организацию обучения и воспитания кадет, могут быть положены в основу становления офицеров-воспитателей и преподавателей нашего времени. Так, формирование компетентностной готовности педагогов к работе в кадетской образовательной среде основывается на принципах исторической преемственности, интеграции военного и гражданского компонентов социокультурного пространства, учета уровня базовой профессиональной подготовки педагогических кадров, а также их индивидуально-личностных характеристик.

Цель исследования: выявление факторов, оказывающих влияние на компетентностную готовность педагога кадетского образования, посредством изучения исторического контекста тенденций развития педагогических кадров системы военно-учебных заведений России.

Материал и методы исследования. Для достижения поставленной цели был проведён анализ научных трудов и историко-педагогических источников, освещающих вопросы становления педагога в системе кадетского образования России. На основе анализа выявлены основные тенденции профессионального развития его кадрового состава в различные исторические периоды и определены ключевые компоненты компетентностной готовности педагога к деятельности в кадетской образовательной организации в современных условиях.

Результаты исследования и их обсуждение. Формирование системы военного образования в России началось в период правления Петра I. Кадетское образование представляет собой уникальный социокультурный, исторический и педагогический феномен, существующий в нашей стране уже почти три столетия. На разных этапах истории оно выполняло различные социальные функции, приоритет которых менялся в зависимости от государственных потребностей. Именно поэтому интерес к кадетскому образованию традиционно возрастает в периоды наибольших социальных потрясений в стране [2].

Подготовка квалифицированных преподавателей и организация их специализированного обучения всегда оставались актуальными вопросами для кадетских корпусов на протяжении всей их истории [3]. Прослеживается результативная многоплановая работа в данном направлении, отдельные аспекты которой могут быть взяты за основу в совершенствовании организационно-педагогической системы становления офицеров-воспитателей и преподавателей современной системы кадетского образования.

На основании проведенного анализа исторической периодизации функционирования отечественных военных учебных заведений с точки зрения особенностей педагогического состава, целей и содержания его деятельности можно выделить четыре периода:

I период – Особенности педагогического состава дореволюционной системы кадетских корпусов (1701 – 1918 гг.);

II период – Педагогические кадры суворовских училищ в советский период (1938 – 1991 гг.);

III период – Реализация педагогами образовательной политики возрожденных корпусов (1991 г. – 2009 гг.);

IV период – Инновационное направление деятельности педагогов современного кадетского образования (с 2009 г. – по настоящее время).

Каждый период имеет свой характерный вклад в развитие педагогических кадров.

Особенности педагогического состава дореволюционной системы кадетских корпусов

Петр I при создании военно-учебных заведений опирался на идеи Западной Европы, поэтому среди педагогов наблюдалось значительное преобладание иностранцев. Учитель был лишен самостоятельности, его роль сводилась к миссии надзирателя по отношению к ученикам и трепещущего перед начальством. Офицерский же корпус постоянно пополнялся выпускниками этих же учебных заведений.

При царствовании Екатерины II система военного образования претерпела значительные преобразования. Иностранных педагогов постепенно заменили русскими преподавателями, а требования к их квалификации значительно ужесточились. Был введен строгий отбор, определены звания, профессиональные и личностные качества, а также нормы поведения и права учителей. Важными вехами стали «Наставление воспитателям» (И.И. Бецкой, 1772 г.) и «Руководство учителям первого и второго классов народных училищ Российской империи, изданное по высочайшему повелению царствующей императрицы Екатерины II» (1783 г.). В 1784 году в Устав кадетских корпусов добавили главу «О правах учителей и учащихся». Эти реформы способствовали росту профессионализма педагогов, благодаря чему офицерский корпус стал одной из самых образованных прослоек общества [4].

Однако в начале XIX века, при Николае I, уровень кадетского образования начал снижаться. Воспитателями часто назначали строевых офицеров, не имевших педагогической подготовки, а опытные преподаватели уходили в гражданские учебные заведения. Для исправления ситуации были повышены оклады, введены особые правила поощрения, а преподавание приравняли к государственной службе. Кроме того, в военные учебные заведения стали привлекать ведущих университетских профессоров, гвардейских офицеров и генералов. Эти меры позволили укрепить педагогический состав, и в некоторых военных гимназиях работали лучшие учителя своего времени [4].

Александром II в 1863 году кадетские корпуса были преобразованы в военные гимназии. Педагогический состав в них не пользовался авторитетом, часто состоял не из специалистов. Кадровая политика военных гимназий характеризовалась сочетанием штатного преподавательского состава с приглашенными известными педагогами из гражданских учебных заведений (гимназий и университетов). Однако в процессе усложнения учебных программ наблюдалась тенденция к увеличению доли внештатных преподавательских кадров. В связи с произошедшими изменениями в воспитательной работе возникла потребность в педагогических знаниях. Но воспитатели из числа строевых офицеров не меняли привычки и представления, не понимали детской и юношеской психологии. Многие из них не имели должного образования. Для них стали организовывать лекции по педагогике, гигиене и гимнастике. Однако эпизодическое чтение лекций не могло полностью решить поставленной задачи [5].

Во второй половине XIX века, в пореформенный период, развитие системы российских военно-учебных заведений показало острую потребность в специализированной подготовке педагогических кадров. Начальным этапом решения этой проблемы стало учреждение в 1866 году Учительской семинарии военного ведомства в Москве и Педагогических курсов при 2-й военной гимназии. Однако данные учреждения готовили ограниченное число преподавателей из гражданских лиц, что позволяло лишь частично удовлетворить потребность военно-учебных заведений в профессиональных педагогах [6].

Значительные преобразования в военном образовании произошли в эпоху Александра III. Основным направлением реформ стало возвращение к традиционной модели - преобразованию военных гимназий в кадетские корпуса, что было связано с необходимостью укрепления военной дисциплины в воспитательном процессе. Характерно, что на должности воспитателей теперь назначались только офицеры, хотя они и не имели специальной педагогической подготовки. При этом преподавание общеобразовательных предметов оставалось в ведении гражданских педагогов [6].

Сложившаяся ситуация выявила острую потребность в систематической подготовке и повышении квалификации педагогических кадров для военно-учебных заведений. Это послужило стимулом для разработки научно-методических основ и организационных механизмов совершенствования системы военного образования в Российской империи.

Важным этапом в развитии системы профессиональной подготовки педагогов для военно-учебных заведений России стало создание в 1900 году Педагогических курсов. Это учреждение стало первым специализированным центром, занимавшимся целенаправленной подготовкой офицеров-воспитателей и офицеров-преподавателей. Особенностью курсов было привлечение к обучению как военных, так и гражданских лиц. Выпускники обязаны были прослужить в системе военного образования не менее трёх лет, что способствовало формированию постоянного преподавательского состава [6].

Даже после введения в 1905 году штатных офицерских должностей в кадетских корпусах, сохранилась традиция привлечения гражданских специалистов для преподавания отдельных учебных дисциплин [7]. Процесс отбора педагогического состава кадетских корпусов выступил предметом целенаправленной организационной работы. Педагог стал рассматриваться как обладатель научных знаний, воспитатель - как мастер воспитания. Необходимыми условиями являлись высшее образование (полный курс гимназии или окончание педагогических курсов), а также успешное проведение пробных уроков, в том числе с экзаменами. Совершенствование профессиональной компетентности преподавательского состава реализовывалось также через взаимное посещение и последующий методический анализ учебных занятий, институт наставничества, предусматривавший кураторство со стороны наиболее опытных педагогов, систематическую работу по самообразованию, организацию научно-методических мероприятий (конференций, диспутов, съездов), специальную командирскую подготовку [8]. Особую эффективность продемонстрировали регулярно проводимые съезды педагогических работников, которые способствовали активизации профессиональной мотивации, стимулировали творческий подход к педагогической деятельности, обеспечивали продуктивный обмен профессиональным опытом, минимизировали риски формализации учебно-воспитательного процесса. Для развития методического мастерства, совершенствования содержания преподавания, накопления передового опыта много значила реализация права педагогов кадетского корпуса преподавать одновременно в нескольких учебных заведениях. Важную роль также играла аттестация преподавателей всех категорий с упором в большей степени на их внутренний мир и личностные качества [9].

К исходу XIX столетия в России в ходе реализации военно-образовательной реформы сложилась достаточно рациональная и адаптивная система подготовки командных кадров. Однако затяжной характер участия страны в Первой мировой войне вызвал массовый отток преподавательского состава в действующую армию, что привело к вынужденному и зачастую недостаточно качественному восполнению кадров за счёт мобилизационных мероприятий [10].

Педагогические кадры суворовских училищ в советский период

В годы Великой Отечественной войны появилась необходимость в создании учебных заведений по образцу кадетских корпусов, как эффективного метода решения проблемы детской беспризорности в военный и послевоенный периоды. Так, в период с 1943 по 1955 год было организовано 19 суворовских военных училищ [11]. Приняты все меры к укомплектованию их постоянным кадровым составом. Педагогический корпус суворовских военных училищ в советский период формировался по принципу интеграции двух профессиональных групп: кадровых офицеров и гражданских преподавателей. Такая организационно-кадровая модель позволяла осуществлять синтез военно-патриотического воспитания с фундаментальной общеобразовательной подготовкой, обеспечивая тем самым комплексное развитие воспитанников. Военные воспитатели, преимущественно офицеры, имеющие боевой опыт и прошедшие специальные курсы, отвечали за военную дисциплину, строевую подготовку и формирование командного духа. Гражданские преподаватели – специалисты с высшим педагогическим или профильным образованием, обеспечивали преподавание общеобразовательных предметов, отбирались по критериям профессионального мастерства и политической благонадежности. Постоянное повышение квалификации кадрового состава СВУ организовывалось через партийные и ведомственные программы. Эта модель педагогической системы оказала влияние на всю советскую систему военного образования, но реорганизация суворовских военных училищ в 1960-е годы естественным образом негативно отразилась и на ее развитии.

Реализация педагогами образовательной политики возрожденных корпусов

Возрождение кадетского образования стало ответом на острую потребность российского общества в восстановлении духовных и интеллектуальных ценностей. Первым стал в 1992 году Сибирский кадетский корпус [12, с. 97-108]. В 1995 году по распоряжению Президента Российской Федерации ряд законодательных и нормативно-правовых актов позволил возродить кадетские учебные заведения [13]. Период возрождения кадетского образования в России сопровождался формированием нового типа педагогического состава, который сочетал традиции дореволюционных кадетских корпусов, опыт СВУ советского периода и современных образовательных подходов. В отличие от советской системы, где доминировали военные, увеличилась доля гражданских педагогов. Часть преподавателей и воспитателей перешла из советских СВУ, сохраняя традиции военной педагогики, но требовались педагоги с актуальными методиками обучения. Наблюдалась нехватка кадров среди воспитателей-военных (в основном офицеров запаса, часто – участников локальных конфликтов) из-за сложностей в армии 1990-х. Гражданскими преподавателями (учителями-предметниками) являлись бывшие школьные педагоги. Для усиления роли психолого-педагогического сопровождения подростков были введены должности социальных педагогов и психологов.

Несмотря на трудности переходного периода, этот этап стал мостом между советской системой и современными довузовскими общеобразовательными организациями силовых ведомств, обеспечив возрождение кадетского образования в новых условиях.

Инновационное направление деятельности педагогов современного кадетского образования

Система кадетского образования в России развивается и по настоящее время, сохраняя преемственность традиций воспитания в силовых ведомствах [14]. Современный этап его развития характеризуется системной модернизацией, стандартизацией требований и профессионализацией педагогического состава. После 2009 года подход к подготовке педагогических кадров существенно изменился: введены единые требования и обязательное повышение квалификации. Задачи современного педагога кадетского образования представляют собой синтез традиций и инноваций: сохранение дисциплинарной модели СВУ и дореволюционных корпусов, акцент на академическую успеваемость для подготовки к поступлению в высшие военные учебные заведения, гибкость методик для учета индивидуальных особенностей кадет [15]. Как считает Г.А.Стрюкова, задача кадрового обеспечения современного довузовского военного образования является достаточно сложной [16, с. 37-42]. В образовательном процессе принимают участие как преподаватели, так и офицеры-воспитатели.

К воспитателям кадетских образовательных учреждений, назначаемым из числа отслуживших офицеров, предъявляются особые профессиональные требования, детерминированные их предыдущей служебной деятельностью [17, с. 145-146]. Проведенный анализ педагогической практики свидетельствует, что профессионально-личностные качества офицера-воспитателя выполняют системообразующую функцию, оказывая значимое влияние на результативность как воспитательного процесса, так и учебно-познавательной деятельности воспитанников. Их компетентность в первую очередь обеспечивается полученным ими высшим военным образованием, впоследствии дополненным профессиональной переподготовкой педагогической направленности. Они выступают проводниками и носителями военной культуры.

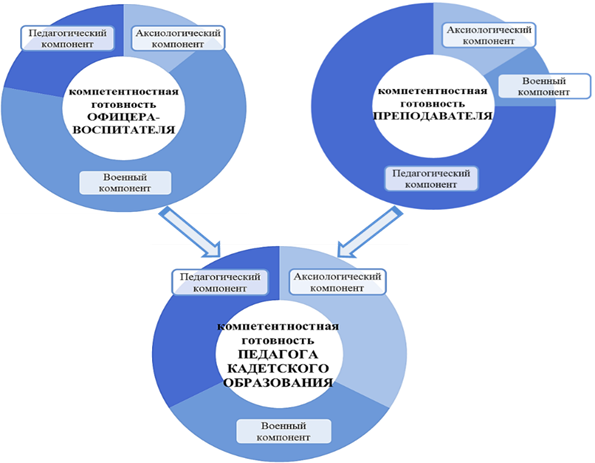

Среди преподавателей высшее педагогическое образование, как правило, является базовым. Они участвуют в воспитании кадет через учебную деятельность, в том числе через реализацию ее военного компонента, что требует оптимального сочетания в себе не только компетентности педагога школы, но и военного специалиста. По мнению ряда авторов, педагог, который может обеспечить реализацию необходимых педагогических условий для эффективного осуществления процесса кадетского образования, должен иметь мотивационную, ценностно-смысловую, деятельностную и рефлексивную готовность [18, с. 13-15]. С учетом особенностей кадетской образовательной среды компетентностная готовность педагога кадетского образования рассматривается нами как способность и осознанное стремление эффективно выстраивать педагогическое взаимодействие и решать педагогические задачи, определенные трудовыми функциями, в строго регламентированных условиях военизированной среды кадетского образования через осмысление и принятие ее ценностей. Данное определение отражает входящие в ее структуру педагогический, военный и аксиологический компоненты.

Анализ реальной практики в довузовских кадетских общеобразовательных организациях Минобороны России позволяет сделать вывод о том, что не каждый педагог может быть преподавателем в кадетском образовательном учреждении и не каждый офицер готов к воспитанию подростков (рис.).

Изменение компетентностной готовности педагога кадетского образования относительно исходного уровня

Примечание: составлено автором на основе анализа реальной практики в довузовских кадетских общеобразовательных организациях Минобороны России.

Профессиональная компетентность педагога кадетского образования детерминируется профильной направленностью полученного высшего образования и характером предшествующего профессионального опыта [19, с. 37-38]. Специальная подготовка преподавателей и офицеров-воспитателей к работе в кадетском коллективе позволяет трансформировать исходный уровень их компетентностной готовности в соответствующий требованиям кадетской образовательной среды посредством выявления и устранения профессиональных дефицитов (рис.).

Заключение. Исторический анализ свидетельствует о наличии системной многоаспектной работы по совершенствованию организационно-педагогических механизмов профессионального становления офицеров-воспитателей и преподавателей в системе кадетского образования. Наблюдается прямая зависимость уровня их компетентностной готовности с профильной направленностью базового высшего образования и характером предшествующего профессионального опыта. Это актуализирует проблему целенаправленного становления педагогов кадетских образовательных учреждений в процессе их практической деятельности через разработку и реализацию специальных программ сопровождения.

Конфликт интересов

Благодарности

Финансирование

Библиографическая ссылка

Марковская Е.А. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2025. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=34164 (дата обращения: 12.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.34164