Введение. Расстройство развития навыков чтения и письма у младших школьников в современном обществе является актуальной проблемой, которая имеет междисциплинарный характер [1]. Группа детей с трудностями чтения и письма является достаточно разнородной. Нередко требуется проведение дифференциальной диагностики с выделением причин и механизмов формирования расстройства развития школьных навыков. Среди них: снижение учебной мотивации; соматическая ослабленность ребенка с нарушением объема оперативной памяти, распределения и поддержания внимания; сенсорные нарушения со снижением остроты зрения и/или слуха; различные психоневрологические заболевания с когнитивными нарушениями; темповая задержка приобретения навыков письма, имеющая преходящий характер; неадекватность программы обучения; социально-педагогическая запущенность или сверхраннее обучение грамоте [2]. В то же время выделение причин и механизмов, обусловливающих расстройство развития навыков письма и чтения, определяет выбор коррекции, ее эффективность, степень учебной и социальной адаптации ребенка.

Собственно, дисграфия и дислексия обозначаются как стойкая, избирательная неспособность овладеть навыком письма/чтения, несмотря на достаточный для этого уровень интеллектуального и речевого развития, отсутствие нарушений слухового и зрительного анализаторов и наличие оптимальных условий обучения [3, с. 36]. В международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) дисграфия/дислексия обозначены в рубрике «Специфические расстройства развития учебных навыков (F81) [4]. В зарубежной литературе расстройства чтения и письма нередко обозначают одним термином – «дислексия» [5]. В отечественных исследованиях доминирует дифференцированный подход к формулировке диагноза. Несмотря на то что чтение и письмо основываются на сходных нейропсихологических предпосылках, алгоритмы освоения навыков имеют некоторую специфичность [6]. Клинические наблюдения свидетельствуют о возможности изолированной дислексии или дисграфии [7].

Дисграфия/дислексия имеют нейробиологическую природу и рассматриваются как один из вариантов парциального нарушения нейроразвития. Доказаны генетическая природа нарушений, наличие структурных изменений с очагами эктопии в мозге, изменение метаболизма в стратегически важных для чтения и письма зонах [8].

Представленное исследование посвящено дисграфии. Клинический вариант дисграфии верифицируется в соответствии с характером и количеством ошибок в написанном школьником тексте. Основой клинической классификации служит нейропсихологический подход, отражающий дисбаланс механизмов, лежащих в основе навыка [9, с. 77–91].

Понимание дисграфии как нарушения нейроразвития со стойкими девиантными структурно-функциональными паттернами ставит вопрос о поиске биомаркеров патологического состояния. Дисфункция корковых зон и реорганизация нейронных сетей обусловливают изменение ответа мозга на сенсорные стимулы [10]. В этих условиях метод когнитивных вызванных потенциалов (КВП) представляется перспективным для изучения не только процессов восприятия (ранние КВП), узнавания и запоминания (средние КВП), но и когнитивных процессов, связанных с вниманием, памятью и принятием решений (поздние КВП). В процессе исследования в реальном времени объективно фиксируются эндогенные нейродинамические функции, связанные с формированием ответной реакции мозга на стимул [11].

При этом можно выделить и изучить сигналы более слабые, чем при обычной спонтанной активности головного мозга. Параметры КВП различной модальности – стойкий феномен, сохраняющий свои количественные и качественные характеристики при повторных исследованиях. Метод является неинвазивным и безболезненным, что важно для обследования детской популяции.

В литературе имеются сведения о девиантных вариантах профилей КВП при различных заболеваниях, таких как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), шизофрения, навязчивые состояния, депрессия, расстройство аутистического спектра, мозговая травма, деменция [12].

Перспективными являются изучение компонентов КВП при дисграфии и определение функциональных биомаркеров этого варианта нарушения нейроразвития.

Целью исследования явилось выявление особенностей восприятия и обработки сенсорной информации у учащихся 2–3-х классов общеобразовательной школы с дисграфией на основании параметров КВП.

Материалы и методы исследования. В исследование включили 64 ребенка (35 мальчиков и 29 девочек) 2–3-х классов общеобразовательной школы в возрасте от 8 до 10 лет, обучающихся по унифицированной программе «Дети России», имеющих клинические проявления дисграфии. Средний возраст пациентов составил 9±0,71 года. Группу контроля составили 18 здоровых детей (7 мальчиков и 11 девочек), средний возраст 9±0,20 года. Критерии исключения: задержка психического развития (по результатам теста Векслера), другие психоневрологические заболевания, эпилептиформная активность на электроэнцефалограмме (ЭЭГ). Помимо клинического неврологического обследования и анализа тетрадей по русскому языку с выделением типа ошибок, применяли стандартизированную методику И.Н. Садовниковой для диагностики дисграфии [13, с. 52–56]. Объективную оценку навыков чтения осуществляли по стандартизированной методике исследования навыка чтения (СМИНЧ) с вычислением коэффициента техники чтения (КТЧ) [3, с. 142–144]. Верификацию клинического варианта дисграфии осуществляли в соответствии с нейропсихологической классификацией Т.В. Ахутиной [9, с. 77–91].

КВП регистрировали на 16-канальном электроэнцефалографе «Нейрон-Спектр 4/Вызванные Потенциалы (ВП)» с использованием электродов С3 и С4, мастоидных электродов А1 и А2, заземляющим являлся электрод Fpz. Использовали серии звуковых стимулов с частотой тона для значимого 2000 Гц, для незначимого 1000 Гц с соотношением 70/30. Анализировали параметры Р300 – выделение ВП на значимые опознаваемые события – и параметры методики Mismatch Negativity (MMN) – выделение ВП на девиантные стимулы. Анализировали показатели латентности всех компонентов КВП: ранних Р1, N1, Р2, поздних N2, Р3.

Клиническое обследование и нейрофизиологические исследования авторы проводили на базе Первого медико-педагогического центра «Лингва Бона».

Статистический анализ выполнен с помощью пакета прикладных программ. Использованы описательная статистика с подсчетом медианы (Ме) и квартилей (Q1;Q2). Статистическую значимость различий рассчитывали с использованием U-критерия Манна–Уитни. Различия показателей считали статистически значимыми при уровне p<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. Преобладающим клиническим вариантом дисграфии явилась регуляторная (81,3 %), реже имела место зрительно-пространственная (15,6 %), акустико-кинестетическая дисграфия изолированно отмечалась у 3,1 %. У 67 % школьников дисграфия сочеталась с дислексией.

Анализ показателей компонентов КВП выявил следующие закономерности. Доказано статистически значимое увеличение латентности компонента Р3 билатерально по методике Р300 при активном выделении девиантного стимула (табл. 1). В отведении C3-A1 латентность Р3 у детей с трудностями письма составила 374,0 [334,0; 403,25] мс, у здоровых сверстников аналогичный показатель равен 329,0 [309,5;376,25] мс (р=0,027). Та же закономерность выявлена в отведении С4-А2. Показатели латентности Р3 составили 373,5 [332,75; 403,25] мс и 327,5 [309,75; 374,75] мс соответственно в группах наблюдения (р=0,026). Различий параметров по методике MMN у детей с дисграфией и без нее не выявлено.

Примечательным фактом являются различия значения латентности компонента N3 только в левых отведениях (в доминантном полушарии) со статистически значимыми высокими значениями у школьников с дисграфией. Компонент отражает заключительный этап когнитивного процесса – произвольное внимание, дифференцировка стимула, запоминание и принятие решения.

Таблица 1

Показатели латентности КВП (мс) у детей с дисграфией и здоровых детей

|

|

Показатель |

Дети с дисграфией n=64 Me [Q1;Q3] |

Здоровые дети n=18 Me [Q1;Q3] |

P |

|

MMN – отведения C3-A1 |

P1 |

66,75 [57,175;90,6] |

74,1 [63,45;108,0] |

0,101 |

|

N1 |

114,0 [95,725;153,5] |

120,0 [103,25;162,25] |

0,516 |

|

|

P2 |

166,0 [147,0;229,0] |

149,0 [134,0;234,0] |

0,139 |

|

|

N2 |

231,0 [213,75;275,25] |

216,5 [203,2;272,25] |

0,133 |

|

|

MMN |

336,0 [308,25;379,25] |

330,5 [305,0;362,5] |

0,737 |

|

|

N3 |

389,0 [362,75;424,25] |

395,5 [369,5;416,0] |

0,893 |

|

|

MMN – отведения C4-A2 |

P1 |

67,25 [57,5;86,925] |

75,4 [67,45;110,5] |

0,08 |

|

N1 |

111,5 [94,5;146,0] |

114,0 [99,375;172,0] |

0,538 |

|

|

P2 |

167,0 [149,75;240,0] |

150,0 [134,5;227,2] |

0,166 |

|

|

N2 |

234,0 [212,0;286,5] |

216,5 [208,25;281,75] |

0,244 |

|

|

MMN |

341,0 [309,0;377,25] |

325,5 [308,5;359,25] |

0,453 |

|

|

N3 |

396,5 [358,0;428,0] |

391,5 [375,25;418,0] |

0,568 |

|

|

P300 – отведения C3-A1 |

P1 |

68,2 [55,0;102,0] |

76,7 [64,875;115,4] |

0,321 |

|

N1 |

121,0 [92,5;198,25] |

129,0 [104,0;171,5] |

0,827 |

|

|

P2 |

188,0 [148,75;275,0] |

157,5 [150,25;226,25] |

0,28 |

|

|

N2 |

258,5 [210,25;315,0] |

211,0 [203,75;268,0] |

0,125 |

|

|

P3 |

374,0 [334,0;403,25] |

329,0 [309,5;376,25] |

0,027* |

|

|

N3 |

422,0 [388,0;457,25] |

388,5 [363,75;433,0] |

0,049* |

|

|

P300 – отведения C4-A2 |

P1 |

66,9 [53,425;100,25] |

79,75 [62,6;121,75] |

0,148 |

|

N1 |

116,0 [95,55;200,75] |

121,5 [99,95;175,5] |

0,92 |

|

|

P2 |

189,0 [153,0;269,25] |

161,0 [154,25;223,0] |

0,203 |

|

|

N2 |

255,0 [216,25;326,25] |

219,0 [206,25;260,5] |

0,092 |

|

|

P3 |

373,5 [332,75;403,25] |

327,5 [309,75;374,75] |

0,026* |

|

|

N3 |

423,5 [389,0;455,5] |

400,5 [363,5;449,25] |

0,224 |

Примечание: составлено авторами; * – статистически значимые различия между группами (p<0,05).

Далее авторами проанализированы особенности КВП в зависимости от вида дисграфии, пола и возраста.

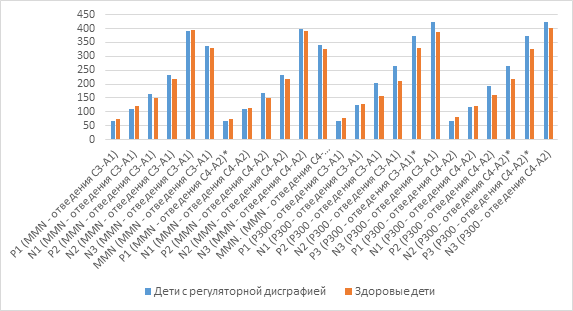

Наиболее неблагоприятным вариантом по параметрам КВП оказалась регуляторная дисграфия. Типичными для этого клинического фенотипа по сравнению с группой здоровых сверстников явились удлинение латентности как ранних, так и поздних компонентов КВП и их связь с латерализацией полушарий (рис. 1). При регуляторной дисграфии удлинялись процессы, связанные с восприятием звукового стимула (ранний компонент Р1) справа и началом опознания стимула тоже справа (поздний компонент N2); считается, что последний нейрофизиологический параметр отражает опознание стимула в височных отделах и связан с деятельностью ассоциативных полей теменных долей. При этом билатерально выявлено увеличение латентности Р3 у учащихся с регуляторной дисграфией по сравнению со здоровыми детьми, что отражает нейрофизиологическую динамику когнитивных процессов при направленном внимании.

Рис. 1. Показатели латентности КВП (мс) у детей с регуляторной дисграфией и здоровых детей

Примечание. Составлено авторами. * – статистически значимые различия между группами (p<0,05).

Выявлены особенности компонентов КВП при акустико-кинестетической дисграфии. Этих пациентов от здоровых детей и школьников со зрительно-пространственной дисграфией отличали статистически значимые высокие значения латентности компонента N1 в обоих полушариях. Полученный результат демонстрирует дисфункцию уже на этапе восприятия слухового стимула (щелчков) у детей с акустико-кинестетической дисграфией и расширяет представление о механизме ее формирования. Дезинтеграция коркового компонента Р3 является не единственным изменением КВП при данном клиническом фенотипе дисграфии.

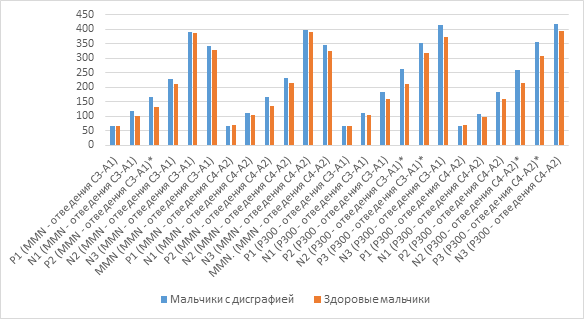

Статистически значимых различий КВП у детей с дисграфией в зависимости от пола не получено. Однако принципиальные различия выявлены между мальчиками, страдающими дисграфией, и их здоровыми сверстниками (рис. 2). Статистически значимое удлинение латентности N2 и Р3 в обоих полушариях зафиксировали у пациентов с дисграфией. У девочек подобная тенденция не имела статистически значимых различий.

Рис. 2. Показатели латентности КВП (мс) у мальчиков с дисграфией и здоровых мальчиков Примечание. Составлено авторами. * – статистически значимые различия между группами (p<0,05).

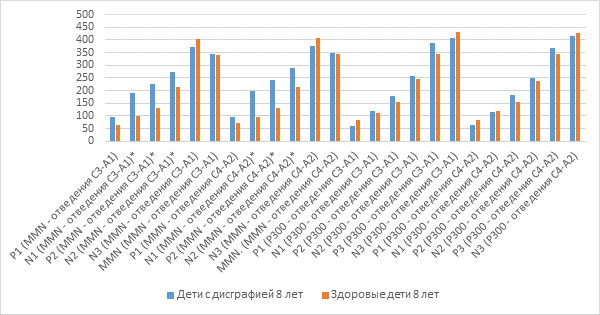

Анализ КВП с учетом возраста (8, 9, 10 лет) показал наиболее выраженные девиации параметров у школьников в 8 лет (рис. 3). В этот возрастной период статистически значимые отличия значений латентности детей с дисграфией и здоровых касались компонентов N1, P2, N2 c обеих сторон по методике MMN. В возрасте 9 лет отличием детей с дисграфией явилось увеличение значения N3 слева, к 10 годам различия между здоровыми школьниками и детьми с дисграфией нивелировались. Важно подчеркнуть, что различия выявлялись только в результатах методики MMN. Методика MMN регистрирует возникновение ответа спонтанно, независимо от намерений испытуемого, имеет отношение к системе непроизвольного внимания [9]. Подобная динамика компонентов КВП, вероятно, отражает естественные этапы созревания мозга.

Рис. 3. Показатели латентности КВП (мс) у детей с дисграфией 8 лет и здоровых детей 8 лет

Примечание. Составлено авторами. * – статистически значимые различия между группами (p<0,05).

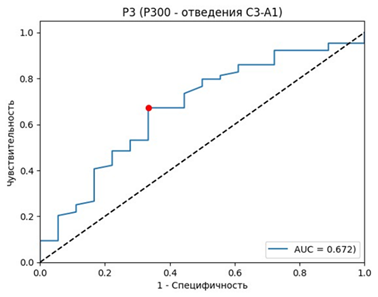

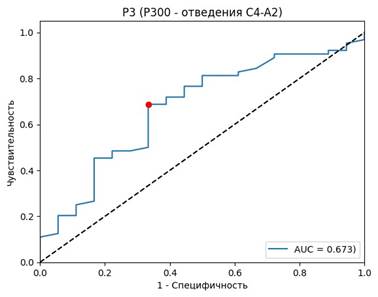

Далее проведен Receiver Operating Characteristic-анализ (ROC) с построением ROC-кривой и расчетом пороговых значений Р3, имеющих значение для диагностики дисграфии (рис. 4, 5). Преимуществами ROC-анализа являются его высокая чувствительность и специфичность в отношении изучаемого параметра. Определены пороговые значения Р3 для детей с дисграфией в отведении С3-А1 – 347 мс, в отведении С4-А2 – 350 мс.

Рис. 4. ROC-кривая с расчетом пороговых значений Р3 у детей с дисграфией в отведении С3-А1 по методике Р300 (составлено авторами)

Показатели выше пороговых значений свидетельствуют о наличии дисграфии у детей с трудностями письма, могут использоваться в процессе дифференциальной диагностики и мониторинге КВП в процессе лечебно-коррекционных мероприятий.

Рис. 5. ROC-кривая с расчетом пороговых значений Р3 у детей с дисграфией в отведении С4-А2 по методике Р300 (составлено авторами)

Метод КВП является объективным способом оценки восприятия сенсорной информации и процессов, связанных с познавательной деятельностью [14]. Имеются немногочисленные сведения о параметрах КВП у детей при различных патологических состояниях – эпилепсии, моторной дисфазии развития и пр. [15, 16]. Большинство исследований, посвященных изучению показателей КВП при дислексии/дисграфии развития (ДДР), касаются англоязычных школьников [17, 18]. Исследований, посвященных изучению параметров КВП у русскоязычных детей младшей школы, страдающих нарушением чтения и письма, авторами данной работы в доступной литературе не обнаружено. Вместе с тем, количественные и качественные характеристики компонентов КВП могут рассматриваться в качестве нейромаркеров когнитивных нарушений у учащихся с дисграфией и дислексией.

В целом для группы школьников с ДДР оказалось характерным билатеральное увеличение латентности поздних пиков Р3 и N3 слева в методике Р300. По современным представлениям, компонент Р3 как часть комплекса N2-Р3-N3 является сложным гетерогенным и интегративным феноменом, генерация которого осуществляется височно-теменными зонами мозга при участии гиппокампа и доминировании лобной коры [19]. В функциональном плане комплекс Р3-N3 отражает завершение идентификации стимула на основе ранних сенсорных компонентов Р1, N1, Р2 (волна восприятия, так называемая V-волна) [20]. При этом требуется направленное, произвольное внимание, необходимое для сравнения стимула с образцом памяти (процессы гнозиса) и последующего принятия решения (игнорирование, запоминание, формирование ответной реакции) [15, 21]. Полученные авторами результаты совпадают с данными исследований иных авторов, в которых было обнаружено увеличение латентности пика P300 у англоязычных пациентов с ДДР в различные возрастные периоды [18, 22].

Обращает внимание выявленное в предпринятом исследовании увеличение значения латентности пика N3 слева. Подобная асимметрия показателей свидетельствует о нарушении процессов латерализации и недостаточном включении доминантного полушария в когнитивные процессы, связанные с завершающим этапом обработки стимула и принятием решения.

Гипотеза о нарушении латерализации влево в лобно-височных отведениях у школьников с ДДР обсуждалась в исследовании K. Moll с соавторами [23]. Однако авторы делали заключение на основании увеличения значений амплитуды поздних пиков КВП в правом полушарии.

Таким образом, для детей с дисграфией (без учета клинического варианта) сохранными являются восприятие стимула, этапы гнозиса, связанные с извлечением из памяти образа и его опознанием. Нарушение когнитивных процессов в большей мере касается завершающих этапов, ассоциированных с лобными отделами: принятия решения для формирования ответной реакции (поведенческой, моторной и др.).

Анализ компонентов КВП согласуется с доминированием регуляторной дисграфии у обследованных детей. Регуляторные ошибки заключались в персеверации, антиципации, контаминации разных элементов текста, а также в пропусках элементов (букв и слогов), ошибках обозначения границ предложений, возможны орфографические ошибки из-за перераспределения внимания. При этом страдала регуляция произвольного внимания, отмечались трудности контроля и переключения, ориентировки в требованиях задания.

Важным этапом результатов исследования явилось вычисление пороговых значений латентности Р3 для детей с дисграфией – в отведении С3-А1 показатель составил 347 мс, в отведении С4-А2 – 350 мс. Показатели выше пороговых значений являются диагностически значимыми для дисграфии.

Ранее предпринимались попытки определить диагностически и прогностически значимые пороговые значения летентности Р3. В работе R.M.W. Gislaine с соавторами был проведен расчет значимого для диагностики ДДР показателя латентности P3, который составил более 335 мс. В исследование был включен 21 человек с нарушениями чтения и письма в возрасте от 7 до 14 лет [18].

Полученные в результате исследования данные выявили некоторую специфичность КВП в зависимости от клинического фенотипа дисграфии. При акустико-кинестетической (фонематической) дисграфии у детей страдала сенсорная переработка сигнала на значимый стимул, что отражалось в искажении V-волны (волны восприятия) – P1-N1-Р2 с удлинением латентности пика N1 в обоих полушариях. Ведущим нейропсихологическим механизмом при данном виде дисграфии является слабость переработки слуховой информации с дисфункцией слуховых зон височной коры и сенсорных зон теменной коры [9, с. 77–81]. При этом возникает трудность перевода акустического образа (звука) в артикуляцию (кинестетический праксис, связанный с теменной долей) и осуществления распознавания и выбора фонемы на основе слухового и кинестетического контроля. В результате при письме происходит смешение букв, близких по звучанию или по способу произношения.

Изменение V-волны с удлинением латентности пика N1 у обследованных школьников свидетельствует о нарушении восприятия стимула и начальных этапах его опознания и интерпретации при акустико-кинестетической дисграфии. Эти искажения следует считать первичными по отношению к собственно когнитивной составляющей ВП.

Важным является увеличение значения латентности пиков N2 в правом полушарии у пациентов с регуляторной дисграфией, функциональное значение которого связано с активным вниманием, опознанием и дифференцировкой в данном случае слухового стимула. При этом в формировании N2 участвуют структуры гиппокампа, височные и нижнетеменные отделы коры. Таким образом, полученные результаты расширяют представления о механизмах развития данного вида дисграфии, доказывают дисфункцию не только собственно когнитивного ответа и префронтальных отделов, но и базовых нарушений процессов восприятия слухового (щелчки) стимула.

В ряде предыдущих исследований отмечалась менее эффективная переработка слуховых стимулов у детей с ДДР на основании увеличения значений латентности N1 и Р2, однако без учета клинического варианта дисграфии и в другой языковой среде [24, 25].

Выявленные особенности акцентируют внимание на направлении коррекционных мероприятий, в которые следует включать не только формирование навыка фонематического анализа и гнозиса, но и оптимизацию слухового восприятия в целом.

Сопоставление параметров КВП здоровых детей и школьников с дисграфией с учетом возраста (8, 9, 10 лет) выявило статистически значимые увеличения значений латентности всех компонентов V-волны у детей в 8 лет билатерально и только в методике MMN. Важно подчеркнуть, что методика MMN регистрирует возникновение ответа спонтанно, независимо от побуждения испытуемого, отражает процесс сравнения физических характеристик девиантного звукового стимула со следом стандартного стимула, хранящимся в течение 5–10 сек в сенсорной памяти, дает представление о состоянии непроизвольного внимания. Таким образом, в возрасте 8 лет в патогенезе дисграфии важным патогенетическим звеном являются сенсорные нарушения с трудностью восприятия и начальных этапов переработки стимула. Описанные изменения являются типичными для школьников 8 лет, отражают возрастную уязвимость, при этом искажаются базовые характеристики сенсорного потока, нарушающие алгоритм формирования более продвинутых компонентов КВП – комплекса N2-Р3-N3, связанного со сличением стимула и эталона, извлеченного из памяти, запоминанием и принятием решения.

В возрасте 9 лет для детей с дисграфией имело место только увеличение латентности значения N3 слева, связанного с завершением когнитивного ответа в лобных отделах доминантного полушария. К 10 годам различия нивелировались. Однако созревание зон мозга, ответственных за развитие комплекса P1-N1-Р2 к 10 годам, вероятно, не приводит к оптимальной перестройке поздних компонентов когнитивного ответа (комплекс N2-Р3-N3), которые имеют эстафетный характер созревания, что клинически выражается в стойких проявлениях дисграфии в 10 лет [26].

Выявлен некоторый половой диморфизм в значениях КВП. В неврологии развития доказано наличие дифференцированных по полу стратегий роста плода и новорожденного [27, с. 94–99]. Имеются работы, демонстрирующие высокую частоту и тяжесть ряда заболеваний в мужской популяции по сравнению с женской [28]. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о более выраженной уязвимости мозга мальчиков при дисграфии и более стойких девиациях поздних компонентов КВП по сравнению со здоровыми сверстниками. У девочек подобная тенденция не имела статистически значимых различий.

Заключение. Таким образом, проведенное исследование выявило характерные особенности компонентов КВП с учетом клинического фенотипа дисграфии, пола и возраста, позволило определить диагностически значимые пороговые значения компонента Р3 КВП, расширило некоторые представления о нейрофизиологических аспектах патогенеза дисграфии, заключающихся как в нарушении сенсорного восприятия, так и в дисфункции интегративных аппаратов мозга, связанных с интерпретацией стимула и принятием решения. Доказаны наличие искаженного восприятия сенсорных стимулов и нарушение начальных этапов их опознания, что обусловливает неоптимальные последующие этапы когнитивного процесса, связанного с принятием решения. Отклонения от нормативных значений латентности поздних компонентов явились устойчивыми, что обусловило необратимость клинических проявлений дисграфии у учащихся. Девиации параметров КВП были более выраженными у мальчиков.

Конфликт интересов

Библиографическая ссылка

Калашникова Т.П., Анисимов Г.В., Сатюкова М.О. ИЗУЧЕНИЕ МОЗГОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ДИСГРАФИИ МЕТОДОМ КОГНИТИВНЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА // Современные проблемы науки и образования. 2025. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=34147 (дата обращения: 12.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.34147