Введение

Фемороацетабулярный импинджмент (ФАИ) является наиболее частой причиной возникновения болевого синдрома, а также связанного с ним ограничения подвижности в тазобедренном суставе (ТБС) у пациентов молодого и среднего возраста и выявляется у 10–15 % взрослого населения [1]. Патологический механизм ФАИ реализуется в возникновении ущемления и повреждения хряща вертлужной впадины и вертлужной губы вследствие повторяющихся движений в ТБС на фоне деформаций вертлужной впадины и/или головки и шейки бедренной кости, что приводит к болевому синдрому, уменьшению функциональных возможностей сустава и в итоге к ухудшению качества жизни пациентов [2]. ФАИ также является одной из частых причин развития вторичного остеоартроза ТБС, приведшего к эндопротезированию [3]. Современным методом лечения пациентов с ФАИ является артроскопия ТБС [4].

Влияние на результат оперативного лечения ФАИ оказывают множество факторов, в том числе и тип внутрисуставных деформаций, где выявляется улучшение эффективности лечения в ряду Pincer-тип, Mixed-тип и Cam-тип [5]. Однако при наличии у пациента Cam-деформации и пограничной дисплазии вертлужной впадины результаты лечения весьма неоднозначны [6, 7]. Отличаются также данные авторов касаемо оценки влияния повреждений хряща вертлужной впадины и вертлужной губы на исход артроскопии при ФАИ [7, 8]. O.A. Sogbein с соавт. сообщили об ухудшении результатов лечения при наличии глубоких повреждений хряща вертлужной впадины и снижении высоты суставной щели [9]. Они также выявили более низкие результаты лечения у пациентов старше 45 лет. Высокую частоту эндопротезирования после артроскопической коррекции фемороацетабулярного импинджмента (АКФАИ) выявили A.M. Boos с соавт., проанализировав десятилетние исходы артроскопии ТБС и установив причинами этого старший возраст, остеоартроз, резекцию вертлужной губы и отсутствие шва капсулы сустава [10]. Факторами, приводящими зачастую не только к снижению клинико-функциональных исходов АКФАИ, но и к ревизионной операции, являются недостаточность капсулы при отсутствии или несостоятельности ее шва и сохраняющаяся Сam-деформация как результат недостаточной резекции [11, 12]. С целью полноценного ушивания капсулы ТБС и оптимальной резекции Cam-деформации авторами была предложена артроскопическая Г-образная капсулотомия, позволяющая улучшить визуализацию периферического отдела сустава и упростить коррекцию деформаций и повреждений внутрисуставных структур [13].

Общехирургические осложнения при артроскопии тазобедренного сустава крайне редки [14]. На основании своего исследования, включившего данные 35 статей и анализ результатов 8126 прооперированных тазобедренных суставов, С. Arriaza c соавт. выявили 36 % осложнений, среди которых были 23 % нейропраксии полового нерва и повреждений мягких тканей паховой области, а также 13 % повреждений седалищного и малоберцового нервов [15].

Отсутствие четкого понимания степени влияния различных факторов на результат артроскопической коррекции ФАИ, потребность в снижении частоты тракционных осложнений и улучшении исходов АКФАИ позволили сформулировать цель исследования.

Цель исследования – оптимизировать артроскопическую коррекцию у пациентов с фемороацетабулярным импинджментом за счет усовершенствования диагностического алгоритма, учитывающего факторы, отрицательно влияющие на результат лечения, а также применения Г-образного доступа на капсуле сустава у пациентов с выраженной деформацией головки и шейки бедренной кости.

Материалы и методы исследования

Тип исследования: проспективное когортное одноцентровое.

В исследование включено 212 пациентов (235 ТБС), прооперированных по поводу ФАИ в ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России в период с июня 2013 г. по июнь 2023 г.

Ретроспективную группу составили 116 пациентов (130 ТБС), прооперированных в период с июня 2013 г. по декабрь 2019 г.

Критерии включения: Возраст старше 18 лет, установленный диагноз ФАИ, наличие МРТ ТБС и рентгенограмм таза в прямой проекции и в модифицированной укладке Dunn 45 º, наличие информированного добровольного согласия больного на клиническое наблюдение, наличие результатов анкетирования по шкалам HOS и i-HOT-33.

Критерии исключения: отсутствие информированного добровольного согласия больного на клиническое наблюдение, отсутствие МРТ ТБС и рентгенограмм таза в прямой проекции и в модифицированной укладке Dunn 45º, отсутствие данных анкетирования по шкалам HOS и i-HOT-33, ранее перенесенные операции на ТБС или проксимальном отделе бедренной кости, наличие сопутствующей патологии: первичного синовиального хондроматоза, остеонекроза головки бедренной кости, последствий болезни Легга – Кальве – Пертеса. Пациенты с Pincer-типом ФАИ исключены из исследования ввиду незначительной частоты встречаемости данного типа импинджмента.

Пациенты обследованы клинически согласно общеизвестным принципам. По данным рентгенограмм проводилась оценка и рассчитывались следующие рентгенологические показатели: латеральный центрально-краевой угол (угол Виберга), угол Тонниса, угол Альфа наружного и передневерхнего отделов головки бедренной кости, высота суставной щели в латеральном (LS) и медиальном отделах (MS) вертлужной впадины и разница между ними.

Отдельно фиксировались выявленные интраоперационно изменения структур в тазобедренном суставе и проведенные манипуляции с ними, длительность операции, а также послеоперационные осложнения.

Клинико-функциональное обследование проведено с использованием шкал International Hip Outcome Tool-33 (iHOT-33) и Hip Outcome Score (HOS), которые пациенты заполняли накануне операции и в послеоперационном периоде ежегодно дистанционно в виде Google Forms, начиная с первого года после операции.

На основании оценки среднесрочных результатов лечения пациентов ретроспективной группы выявлены неблагоприятные факторы, отрицательно повлиявшие на исход АКФАИ и на длительность оперативного лечения.

Проспективную группу пациентов составили 96 чел., у которых в период с января 2020 г. по июнь 2023 г. было прооперировано 105 тазобедренных суставов.

Критерии включения в проспективную группу и исключения из нее были аналогичны ретроспективной группе, за исключением пациентов с высоким риском неудовлетворительного исхода операции исходя из выявленных неблагоприятных факторов.

Статистически значимой разницы между ретроспективной и проспективной клиническими группами по половому составу, возрасту, ИМТ и длительности симптомов до операции не получено (табл. 1).

Таблица 1

Основные характеристики пациентов ретроспективной и проспективной групп

|

Параметр |

Ретроспективная группа (n = 130) |

р |

Проспективная группа (n = 105) |

|

|

Пол (n (%)) |

м |

76 (58,5 %) |

0,28 |

54 (51,4 %) |

|

ж |

54 (41,5 %) |

0,28 |

51 (48,6 %) |

|

|

Возраст на момент операции, лет (М; SD) |

м |

32,4; 8,1 |

0,95 |

32,5; 9,3 |

|

ж |

33,5; 11,0 |

0,1 |

36,9; 10,1 |

|

|

ИМТ, кг/м2 (M; SD) |

23,8; 3,3 |

0,32 |

23,3; 3,0 |

|

|

Длительность симптомов, мес. (M; SD) |

35,8; 35,9 |

0,57 |

33,1; 36,9 |

|

|

Срок наблюдения, мес. (M; SD) |

82,6; 19,3 |

< 0,01 |

33,3; 11,0 |

|

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

Для изучения влияния особенностей выполнения капсулотомии на результат лечения в проспективной группе было выделено две подгруппы в зависимости от применения стандартной межпортальной капсулотомии (2а подгруппа (82 (78,1 %) ТБС)) или предложенной авторами Г-образной капсулотомии (2б подгруппа (23 (21,9 %) ТБС)). Статистически значимых различий между подгруппами по полу, возрасту, индексу массы тела (ИМТ), длительности симптомов до операции и срокам послеоперационного наблюдения не выявлено.

С целью обеспечения корректности сравнения с проспективной группой пациенты ретроспективной группы были условно разделены на две подгруппы с соответствующими критериями разделения в проспективной группе. В 1а подгруппу включено 95 (73,1 %) ТБС, в 1б подгруппу – 35 (26,9 %) ТБС. Статистически значимой разницы между подгруппами по полу, возрасту, ИМТ, длительности симптомов и сроков наблюдения не выявлено.

Учитывая статистически значимую разницу длительности послеоперационного наблюдения в ретроспективной и проспективной клинических группах, для сравнения результатов оперативного лечения взяты трехлетние данные опроса ретроспективной группы.

Техника операции. Артроскопия ТБС выполнена одним хирургом с использованием стандартных доступов и межпортальной капсулотомией у всех пациентов в ретроспективной группе. В проспективной группе в зависимости от выраженности Cam-деформации применялась межпортальная или Г-образная капсулотомия. На первом этапе, проводимом без дистракции сустава, выполнялась моделирующая резекция Cam-деформации. После проведения дистракции и оценки повреждений хряща и вертлужной губы проводилась их коррекция. Поверхностные повреждения сглаживались шейвером или аблятором. Нестабильные повреждения хряща резецировались. Поврежденные участки вертлужной губы рефиксировались или были резецированы при их значительном повреждении или оссификации. После выполнения внутрисуставных манипуляций выполнялся шов капсулы сустава.

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с помощью программы Statistica 12 (StatSoft) for Windows. Статистическая значимость различий между величинами и корреляционных связей определялась на уровне p < 0,05, который принят в медико-биологических исследованиях. Анализ нормальности распределения проводили с использованием критерия Шапиро – Уилка и Колмогорова – Смирнова. Для сравнения нормально распределенных переменных между группами использовали дисперсионный анализ (ANOVA). Сравнение результатов по шкалам опросников до и после лечения проводили с применением W-критерия Уилкоксона. Сравнение бинарных и категориальных данных проводилось с использованием Хи-квадрата Пирсона. Прогностическую значимость и пороговые критерии для факторов риска отрицательных результатов определяли с помощью метода построения «деревьев классификации» (Classification Trees). Относительный риск отрицательных результатов (OR) вычисляли по стандартным формулам доказательной медицины. При наличии в таблице нулевых значений для расчета использовалась поправка Халдейна.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты данных опросников I-HOT-33 и HOS (подшкалы HOS-ADL и HOS-Sport) показывают улучшение клинико-функциональных исходов 122 пациентов (табл. 2). У 8 пациентов (8 ТБС) выполнено эндопротезирование ТБС ввиду неблагоприятного исхода.

Таблица 2

Данные опросников I-HOT-33 и HOS до операции и через 5–9 лет после операции в ретроспективной группе (n = 122) (Me [Q25; Q75])

|

Опросник |

До операции |

p |

После операции |

|

I-HOT-33 |

50,6 [38,64; 64,19] |

p < 0,01 |

84,67 [71,46; 92,93] |

|

HOS-ADL |

77,94 [64,7; 85,29] |

92,65 [83,82; 97,06] |

|

|

HOS-Sport |

55,56 [33,33; 69,44] |

77,78 [61,11; 94,44] |

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

С целью выделения факторов, отрицательно повлиявших на результат лечения, в ретроспективной группе были выделены подгруппа 1а пациентов (31 ТБС) с хорошим результатом (в нее вошли пациенты, у которых не менее чем в двух опросниках результат был выше верхнего квартиля) и подгруппа пациентов 1c (33 ТБС) с плохим (не менее чем по двум шкалам меньше нижнего квартиля) исходом лечения ФАИ. Подгруппу 1b (58 ТБС) составили пациенты с удовлетворительным результатом лечения (2 и 3 квартили). Пациенты, которым понадобилось протезирование, составили подгруппу 1d (8 ТБС).

По результатам сравнения имеющихся данных подгрупп 1а, 1с и 1d выявлены показатели, являющиеся потенциальными факторами риска развития неудовлетворительных исходов АКФАИ: увеличение возраста, уменьшение угла Виберга, увеличение угла Тонниса, снижение высоты суставной щели, дисконгруентность суставной щели с сужением в наружном отделе, повреждение вертлужной губы.

Средствами модуля построения классификационных деревьев (Classification Trees) были выявлены пороговые критерии каждого из показателей (табл. 3). Значительный разброс в 95 % доверительном интервале является следствием относительно небольшого количества наблюдений с отрицательным исходом.

Таблица 3

Факторы риска развития неблагоприятных результатов и их пороговые значения

|

Показатель |

Пороговое значение |

ОШ |

95 % ДИ |

|

Возраст, лет |

> 46,5 |

20,20 |

4,29 ÷ 95,00 |

|

Угол Виберга, град |

≤ 27,35 |

2,64 |

1,21 ÷ 5,75 |

|

Угол Тоннис, град |

> 9,35 |

3,68 |

1,40 ÷ 9,64 |

|

LS, мм |

≤ 3,65 |

7,80 |

2,55 ÷ 23,82 |

|

LS-MS, мм |

≤ -0,25 |

6,11 |

2,58 ÷ 14,49 |

|

Манипуляции с вертлужной губой при ее повреждении |

Лабрализация и фиксация |

4,00 |

1,49 ÷ 32,42 |

|

Резекция |

132,00 |

7,34 ÷ 2375,31 |

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

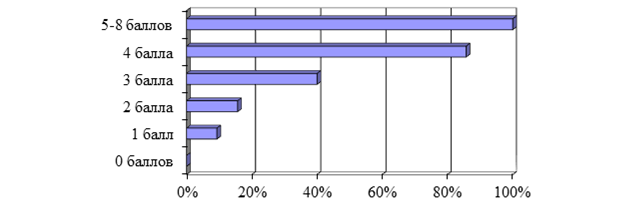

Комплексная оценка риска отрицательного результата получена на основе простого суммирования имеющихся факторов – суммарного балла риска (СБР), для расчета которого принято правило: наличие фактора – 1 балл, кроме фактора резекции вертлужной губы, значение которого принято за 3 балла ввиду высокого отношения шансов развития неблагоприятного исхода. СБР может иметь значения 0–8 баллов. При этом получено статистически значимое (p < 0,001) увеличение частоты случаев негативного исхода при увеличении СБР с высоким коэффициентом корреляции Rg = +0,83 (р < 0,001) (рисунок).

Частота случаев отрицательного результата при различных значениях СБР.

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Выявлены нарушения чувствительности латерального кожного нерва бедра, полового нерва, подвздошно-пахового и поверхностного малоберцового нервов в 57 (38,5 %), 36 (27,7 %), 38 (29,2 %) и 8 (6,2 %) случаях соответственно, что связано с использованием промежностного упора и необходимой в процессе артроскопии дистракцией сустава. Рост частоты неврологических осложнений наблюдался при превышении времени тракции в 60 мин. Нарушения чувствительности полового, подвздошно-пахового и поверхностного малоберцового нервов носили временный характер, длительность которого составила 4,69, 5,21 и 12,25 недель соответственно. Частота нарушений чувствительности латерального кожного нерва не зависела от длительности дистракции сустава, что свидетельствует о ятрогенном его повреждении при выполнении артроскопических доступов. Других видов осложнений среди пациентов ретроспективной группы не выявлено.

Проведенный анализ результатов артроскопической коррекции ФАИ в ретроспективной группе не показал статистически значимого влияния на исход лечения значения угла Альфа, однако выявил увеличение длительности операции при его значении более 83º.

Отбор пациентов проспективной группы выполнялся с учетом выявленных факторов, негативно влияющих на результат АКФАИ, а при осуществлении оперативного вмешательства выбор типа капсулотомии ТБС зависел от выраженности деформаций головки и шейки бедренной кости. При значениях угла Альфа более 83º применялся разработанный авторами Г-образный способ капсулотомии, в остальных случаях была использована стандартная межпортальная капсулотомия. Длительность дистракции при проведении АКФАИ не превышала 60 мин. В случае необходимости продолжения манипуляций в условиях дистракции, вытяжение накладывалось повторно после «периода отдыха».

Сравнение среднесрочных результатов АКФАИ в ретроспективной и проспективной клинических группах выявило статистически значимое улучшение исходов по шкале HOS-Sport (p = 0,03) (табл. 4).

Таблица 4

Результат АКФАИ в ретроспективной и проспективной группах (Me [Q25; Q75])

|

Опросник |

Ретроспективная группа (n = 128) |

р |

Проспективная группа (n = 105) |

|

I-HOT-33 |

83,5 [71,4; 92,1] |

0,06 |

89,0 [78,5; 94,6] |

|

HOS-ADL |

92,6 [88,2; 98,5] |

0,09 |

95,6 [89,7; 98,5] |

|

HOS-Sport |

80,6 [62,5; 88,9] |

0,03 |

83,3 [69,4; 94,4] |

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

При проведении анализа исходов АКФАИ в подгруппах в зависимости от угла Альфа, достигнуто статистически значимое улучшение результатов лечения у пациентов с выраженными деформациями на основании данных опросника iHOT-33 и HOS (табл. 5) и сокращение длительности операции (табл. 6).

Таблица 5

Результат АКФАИ на основании данных опросников I-HOT-33 и HOS в сравнении между подгруппами (Me [Q25; Q75])

|

Опросник |

Подгруппа 1а (n = 93) |

p |

Подгруппа 2а (n = 82) |

Подгруппа 1б (n = 35) |

p |

Подгруппа 2б (n = 23) |

|

I-HOT-33 |

85,2 [74,3; 93,6] |

0,67 |

88,2 [73,0; 93,2] |

81,9 [67,6; 90,2] |

0,005 |

91,0 [80,4; 96,7] |

|

HOS-ADL |

92,6 [88,2; 97,1] |

0,49 |

94,2 [88,2; 98,5] |

92,7 [83,8; 97,1] |

0,03 |

97,1 [91,2; 98,5] |

|

HOS-Sport |

83,3 [62,5; 88,9] |

0,36 |

80,6 [69,4; 94,4] |

75,0 [61,1; 86,1] |

0,006 |

88,9 [75,0; 97,2] |

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

Таблица 6

Длительность АКФАИ ретроспективной и проспективной групп (мин (M; SD))

|

Параметр |

Подгруппа 1а (n = 95) |

p |

Подгруппа 2а (n = 82) |

Подгруппа 1б (n = 35) |

p |

Подгруппа 2б (n = 23) |

|

Длительность операции |

180,4; 41,4 |

0,47 |

176,3; 32,8 |

210,6; 46,9 |

0,04 |

186,3; 37,4 |

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

Применение принципа ограничения времени дистракции ТБС до 60 мин позволило статистически значимо снизить частоту неврологических осложнений со стороны полового и подвздошно-пахового нервов (табл. 7)

Таблица 7

Распределение неврологических нарушений в сравнении между ретроспективной и проспективной группами (абс. ч. (%))

|

Структура |

Ретроспективная группа (n = 130) |

р |

Проспективная группа (n = 105) |

|

Латеральный кожный нерв бедра |

57 (43,9) |

0,3 |

39 (37,1) |

|

Половой нерв |

36 (27,7) |

< 0,001 |

6 (5,7) |

|

Подвздошно-паховый нерв |

38 (29,2) |

< 0,001 |

4 (3,8) |

|

Поверхностный малоберцовый нерв |

8 (6,2) |

0,42 |

4 (2,8) |

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

Полученные авторами данные подтверждают негативное влияние ряда факторов на результат артроскопического лечения ФАИ. Снижение результативности АКФАИ при наличии дисплазии тазобедренного сустава и уменьшении угла Виберга менее 28º отметил также в своей работе G. Thomas с соавт. [4]. Снижение высоты суставной щели ТБС является показателем степени износа суставного хряща, и ее величина не должна быть менее 2 мм [16], однако в настоящем исследовании авторы выявили снижение эффективности АКФАИ при высоте суставной щели равной или менее 3,65 мм. Важным негативным фактором является дисконгруентность суставной щели, особенно при ее сужении кнаружи [17]. Повреждения вертлужной губы, особенно потребовавшие ее резекции, значимо ухудшают исход лечения пациентов с ФАИ. К такому же выводу пришел в своем исследовании D. Kim с соавт. [18]. На снижение эффективности артроскопии при лечении пациентов с ФАИ старше 45 лет указал в своем исследовании в 2019 года Sogbein с соавт. [9], что также соответствует данным, которые были получены авторами данного исследования.

Достаточно сложно выделить влияние артроскопического доступа и последующего ушивания капсулы сустава на результат АКФАИ. Однако некоторые авторы в своих публикациях обращают внимание на важность ушивания капсулы для восстановления герметичности и стабильности сустава [10, 19]. Предложенный авторами способ Г-образного рассечения капсулы сустава при выраженных деформациях головки и шейки бедренной кости позволил в целом улучшить результаты лечения у данной когорты пациентов.

Важным фактором, позволившим значительно снизить частоту тракционных неврологических осложнений, является ограничение времени дистракции сустава – не более 60 мин. К такому же результату пришел в своем исследовании T. Bailey с соавт. в 2019 г. [20].

Выводы

1. Выявлены факторы, негативно влияющие на исход артроскопической коррекции фемороацетабулярного импинджмента: возраст пациента старше 46,5 лет, угол Виберга равный или менее 27º, угол Тонниса равный или более 9º, высота латерального отдела суставной щели тазобедренного сустава равная или менее 3,7 мм, сужение суставной щели кнаружи на 0,3 мм и более, а также повреждения вертлужной губы, особенно потребовавшие ее резекции.

2. Совершенствование предоперационного обследования с учетом выявленных факторов, отрицательно влияющих на результат лечения, позволило улучшить исходы артроскопической коррекции у пациентов с фемороацетабулярным импинджментом.

3. Применение артроскопической Г-образной капсулотомии при наличии выраженной деформации головки и шейки бедренной кости (угол Альфа более 83º) позволяет успешно выполнить моделирующую резекцию деформаций, сократить время оперативного вмешательства и улучшить результат лечения у данной когорты пациентов.

4. Ограничение длительности дистракции менее 60 мин значительно снижает частоту возникновения невропатии полового и подвздошно-пахового нервов.

Конфликт интересов

Финансирование

Библиографическая ссылка

Богопольский О.Е., Филонов П.В., Тихилов Р.М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ, ТАКТИКИ И ТЕХНИКИ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ФЕМОРОАЦЕТАБУЛЯРНЫМ ИМПИНДЖМЕНТОМ // Современные проблемы науки и образования. 2025. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=34146 (дата обращения: 12.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.34146