Введение

Туберкулез остается одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения, несмотря на достижения медицины по его диагностике и лечению. Согласно данным глобального отчета Всемирной организации здравоохранения, миллионы людей ежегодно заболевают туберкулезом (10,8 млн в 2023 г., 10,7 млн в 2022 г. и 10,4 млн в 2021 г.), что приводит к значительному количеству летальных исходов по всему миру (в 2023 г. смертность составила 1,25 млн) [1].

На территории Пермского края данная проблема стоит особенно остро – показатели заболеваемости туберкулезом превышают средние по Российской Федерации: в 2021 году 47,9 на 100 тыс. населения по сравнению с 31,1; в 2022 г. - 46,8 против 31,3; в 2023 – 45,6 против 29,6.

Одним из ключевых методов лечения туберкулеза является химиотерапия (ХТ), которая основывается на применении специфических противотуберкулезных препаратов. Несмотря на свою эффективность, ХТ может сопровождаться рядом побочных явлений, среди которых наиболее часто встречаются тошнота, рвота, диарея, артралгия, гипокалиемия, гепатит, ототоксические и аллергические реакции, реже – гипотиреоз, нейропсихические расстройства и поражение почек. Каждая группа лекарственных препаратов, применяемых во фтизиатрии, оказывает воздействие на определенный орган или систему органов: так, назначение циклосерина может привести в развитию нейропсихических расстройств (психоз, судороги, депрессия) и периферической нейропатии; фторхинолонов – к артралгиям, нарушению ритма сердца (удлинение интервала QT), дисбактериозу, гепатиту, фотосенсибилизации; относительно новый представитель диарилхинолинов (бедаквилин) – к кардиотоксичности; антибиотик класса оксазолидинонов (линезолид) – к миелосупрессии и проявлениями нейротоксичности; аминогликозидов (амикацин) – к нефро-, ото- и вестибулотоксичности; этамбутола – к невриту зрительного нерва [2–4].

Цель исследования – анализ клинического случая множественных побочных токсических реакций при проведении химиотерапии туберкулеза для актуальности их своевременной диагностики и купирования.

Материалы и методы исследования

Проведен ретроспективный анализ медицинской документации (история болезни и амбулаторная карта) пациентки 37 лет, у которой на фоне лечения развились множественные побочные токсические реакции. В описанном авторами клиническом случае лечение туберкулеза проводилось в Клиническом фтизиопульмонологическом медицинском центре в течение 1,5 лет (январь 2023 – май 2024 г.): интенсивная фаза – в условиях стационара в отделении больных туберкулезом органов дыхания № 3; фаза продолжения – в амбулаторно-поликлиническом отделении по месту жительства. Обследования и лечение проводились в соответствии с федеральными клиническими рекомендациями «Туберкулез у взрослых» 2022г. Пациентка подписала информированное согласие на описание и публикацию случая.

Описание клинического случая

Пациентка П., 37 лет, жительница Перми, в декабре 2022 г. обратилась в поликлинику с жалобами на одышку, общую слабость, быструю утомляемость, боли в грудной клетке неясного генеза. После дообследования установлен диагноз «новая коронавирусная инфекция средней тяжести, осложненная пневмонией слева» (верифицирована методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) от 15.12.2022 г., компьютерной томографии органов грудной клетки (КТ ОГК) от 26.12.2022: признаки инфильтративных и мелкоочаговых изменений в обоих легких, лимфаденопатия) и назначено лечение. Выписана с клиническим улучшением. После прохождения контрольных снимков в январе 2023 г. выдано направление на дообследование в связи с отсутствием улучшений и рекомендована консультация врача-фтизиатра. При проведении КТ ОГК от 17.01.23 сохраняются признаки диссеминированного процесса в легких в сочетании с умеренной медиастинальной лимфаденопатией.

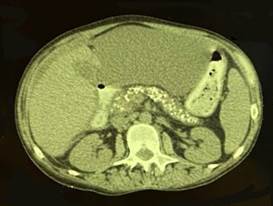

В феврале 2023 г. пациентка проходила лечение гастроэнтерита и колита неуточненного происхождения. На КТ органов брюшной полости (ОБП выявлены признаки единичных образований печени и селезенки, напоминающие кисты, стеатогепатоз, множественные кальцинаты в селезенке, глыбчатый кальциноз поджелудочной железы, вирсунгэктазии.

В марте 2023 г. на повторных снимках КТ ОГК признаки инфильтративных изменений в обоих легких (признаки бронхиолита легких, подозрение на проявления нетуберкулезного микобактериоза), плевральный выпот справа, компрессионные ателектазы в правом легком (рис. 1). Выполнена плевральная пункция, получено 2 л светло-желтого экссудата. Через несколько дней помимо вышеуказанных жалоб пациентка отметила повышение температуры по вечерам до 37,5–38,0 °С в течение предшествующих двух недель. Повторно проведена дренажная пункция с эвакуацией 1,6 л серозного содержимого.

В апреле 2023 г. пациентка пожаловалась на усиление болей в грудной клетке, слабость, утомляемость. Выполнена рентгенография грудной клетки, выявлен инфильтративный процесс S1-2-6 левого легкого, осложненный экссудативным плевритом справа. По результатам исследований мокрота (от 12.04.23) методом ПЦР и люминесцентной микроскопии отрицательные, выполнена проба с Диаскинтестом – результат сомнительный (гиперемия 25 мм). Среди факторов риска развития туберкулеза (ТВ) пациентка имеет на момент осмотра отсутствие постоянного места работы, флюорографического обследования более 2 лет, злоупотребляет алкоголем и курит последние 20 лет, отмечает необъяснимое снижение массы тела на 20 кг за последние 2 месяца. В местах лишения свободы не была, контакт с больным ТВ не установлен, ранее ТВ не болела. Пациентка была консультирована несколькими врачами: фтизиатром – установлен предварительный диагноз «правосторонний гидроторакс неуточненной этиологии», МБТ -/0. ПЦР отрицательный, офтальмологом – диагноз «миопия слабой степени обоих глаз, данных за ТВ глаз нет, противопоказаний для приема ПТП нет», и гинекологом – диагноз «хронический аднексит, первичное бесплодие». Направлена к торакальному хирургу. Позднее (19.04.23) госпитализирована в торакальное хирургическое отделение для выполнения видеоторакоскопии с полибиопсией плевры и дренированием плевральной полости (27.04.23). По результатам исследования плевральной жидкости (ПЦР от 27.04.23 положительный – ЛУ H, R, Lfx, Mfx), мокроты (методом посева на жидкую питательную среду в системе BACTEC от 15.05.23 выявлен рост МБТ с пре-ШЛУ к изониазиду (H), рифампицину (R), этамбутолу (E), пиразинамиду (Z), левофлоксацину (Lfx)), гистологического исследования биоптата плевры (серозно-фибринозный плеврит с очаговой пролиферацией мезотелия, данных за туберкулез от 05.05.23 нет, при пересмотре врачами-онкологами от 25.05.23 данных за мезотелиому нет), КТ ОГК от 31.05.23 признаки бронхиолита легких, вероятно инфекционного, подозрение на проявления нетуберкулезного микобактериоза. Решением заседания центральной врачебной комиссии № 902 от 01.06.2023 верифицирован диагноз. Основное заболевание: Первичный 2023 г. Диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации, МБТ -/+. Пре-ШЛУ (H, R, E, Z, Lfx), осложненный экссудативным плевритом справа, МБТ-/+ (пре-ШЛУ (H, R, E, Z, Lfx, Mfx). Состояние после видеоторакоскопии справа с полибиопсией плевры от 27.04.23. 1 ГДН. Сопутствующие заболевания: Гепатоспленомегалия. Хроническая гипохромная анемия. Кальцинаты селезенки. Хронический калькулезный панкреатит. Аденопатия лимфатических узлов брюшной полости и забрюшинного пространства. Асцит. Миопия слабой степени обоих глаз. Хронический аднексит. Первичное бесплодие (рис. 1–3, табл. 1, 2). Рекомендовано начать лечение по режиму пре-ШЛУ туберкулеза. После госпитализации прекратила употребление алкоголя и курение.

Рис. 1. Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции до начала ХТ (22.03.2023). Жидкость в правой плевральной полости до уровня 3 ребра, в левом среднем поле (S6) овальный очаг 22х16 мм с неровными контурами, средней интенсивности.

Источник: составлено авторами

Рис. 2. Компьютерная томография органов грудной клетки от 31.05.23. КТ признаки бронхиолита легких, вероятно инфекционного, подозрение на проявления нетуберкулезного микобактериоза). Плевральный выпот справа. Компрессионные ателектазы в правом легком. Источник: составлено авторами

Рис. 3. Компьютерная томография органов брюшной полости 19.06.23. Кальцинаты в поджелудочной железе. Гепатоспленомегалия. Источник: составлено авторами

Таблица 1

Общий анализ крови пациентки до ХТ, до начала лечения, во время интенсивной фазы ХТ, в фазу продолжения и после отмены ХТ

|

Показатели ОАК |

17.04.23 |

14.07.23 |

30.01.24 |

22.07.24 |

|

Эритроциты (*10^12/л) |

3,45 |

2,5 |

2,81 |

3,9 |

|

Гемоглобин (Hb) |

92 |

69,0 |

79 |

100 |

|

Гематокрит (%) |

18,9 |

19,5 |

30,5 |

32,0 |

|

ЦП (пг) |

28,0 |

27,6 |

– |

– |

|

Тромбоциты (*10^9/л) |

393 |

165 |

174 |

180 |

|

Лейкоциты (*10^9/л) |

11,9 |

7,99 |

6,93 |

6,92 |

|

Эозинофилы (%) |

1,0 |

2,9 |

3,7 |

2,9 |

|

Нейтрофилы (%) |

75 |

64,3 |

48,9 |

51,7 |

|

Лимфоциты (%) |

24,0 |

26,0 |

39,5 |

40,1 |

|

Моноциты (%) |

5,0 |

6,8 |

7,0 |

5,2 |

|

СОЭ (мм/ч) |

55 |

58 |

20 |

27,6 |

|

Базофилы (%) |

0 |

0 |

0,9 |

0,1 |

Источник: составлено авторами.

Таблица 2

Биохимический анализ крови пациентки до ХТ, до начала лечения, во время интенсивной фазы ХТ, в фазу продолжения и после отмены ХТ

|

Показатели БХ |

17.04.23 (до ХТ) |

14.07.23 (ИФ ХТ) |

30.01.24 (ФП ХТ) |

20.06.24 (после отмены ХТ) |

|

Креатинин (мкмоль/л) |

94 |

60 |

95 |

– |

|

Глюкоза (ммоль/л) |

4,8 |

5,0 |

5,2 |

4,8 |

|

Общий билирубин (мкмоль/л) |

14,9 |

15,4 |

8,8 |

4 |

|

Прямой билирубин (мкмоль/л) |

10,5 |

9,7 |

4,1 |

3 |

|

АСТ (ед/л) |

88,9 |

17,8 |

22,0 |

28,3 |

|

АЛТ (ед/л) |

12,0 |

1,6 |

4,5 |

15,8 |

|

Мочевина (ммоль/л) |

10,0 |

4,8 |

7,1 |

– |

|

Белок (г/л) |

88,2 |

74,6 |

80,2 |

– |

Источник: составлено авторами.

В июне 2023 г. пациентка была направлена в отделение туберкулезное легочно-хирургическое отделение для прохождения интенсивной фазы лечения (табл. 3): назначены диета № 11, режим химиотерапии туберкулеза пре-ШЛУ с подбором дозы в соответствии с клиническими рекомендациями и весом пациентки (47 кг, ИМТ 15,72 – дефицит массы тела): Bq 0,4 и 0,2, Lzd 0,6, Lfx/Mfx/Sfx (позднее были отменены в связи с ЛУ), Trd 0,6 или Сs 0,5, E 1,2, Am 0,75), гепатопротекторы (фосфоглив), нейропротекторы (глутаминовая, никотиновая кислоты), препараты железа (Сорбифер-дурулес) и фолиевая кислота для коррекции анемии. Для контроля динамики изменений процесса пациентке регулярно проводили рентгенологическое обследование органов грудной клетки.

Спустя 3 месяца от начала ХТ, включающей амикацин (в августе 2023 г.), пациентка впервые отметила снижение слуха, в связи с чем препарат был сразу отменен [5–7]. В декабре 2023 г. к жалобам на неприятные ощущения в правой половине грудной клетки при глубоком вдохе и общей слабости присоединилось чувство онемения нижних конечностей в области голеней. В начале феврале 2024 г. проведена консультация сурдолога в связи с отсутствием улучшения слуха на фоне отмены амикацина. При проведении тональной аудиометрии выявлено нарушение восприятия звука (слева 43 дБ и справа 53 дБ, при норме 0–25 дБ). Поставлен диагноз «хроническая двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3 степени справа, 2 степени слева». Рекомендовано слухопротезирование для постоянного ношения. Также была проведена плановая консультация офтальмолога, при осмотре острота зрения обоих глаз составила 0,8 с максимальной коррекцией до 1,0. Установлен диагноз «миопия слабой степени обоих глаз, данные за специфическое поражение глаз отсутствуют, прием ПТП не противопоказан». В середине февраля 2024 г., в связи с положительной динамикой и завершением интенсивной фазы ХТ по режиму пре-ШЛУ ТВ, пациентка представлена для проведения экспертизы лечебно-диагностического процесса и решения вопроса о дальнейшей тактике ведения. Проведены повторные исследования (табл. 1, 2, рис. 4). По решению центральной врачебной комиссии от 12.02.24 г. пациентка с диагнозом «диссеминированный туберкулез легких, фаза рассасывания, МБТ -/- пре-ШЛУ (H, R, E, Z, Lfx), осложненный экссудативным плевритом справа, фаза рассасывания. 1 группа диспансерного наблюдения» абациллирована и переведена на фазу продолжения ХТ (табл. 3), которая включала в себя диету № 11, режим ХТ пре-ШЛУ ТВ (Lzd 0,6, Сs 0,5, E 1,2), а также продолжение приема вышеуказанных гепатопротекторов, нейропротекторов, препаратов железа и фолиевой кислоты.

Рис. 4. Рентгенография грудной клетки в прямой и боковой проекциях, линейная томография левого легкого при переводе на фазу продолжения (от 30.01.24). В S3 слева фокус 1,8 х 1,7 см, очаговые тени вокруг. Справа – без очаговых теней. Корень не расширен. Диафрагма контурированная, выпота нет. Источник: составлено авторами

В конце февраля 2024 г. пациентка была проконсультирована неврологом в связи с продолжающимися жалобами на онемение стоп и голеней на фоне лечения. При осмотре выявлены чувствительные нарушения по полиневральному типу в области стоп. Поставлен диагноз «полинейропатия нижних конечностей с сенсорными нарушениями в стопах». Назначено лечение (табл. 3), включающее нейропротектор (тиоктовая кислота по 600 мг в сутки), витамины группы В (мильгамма 1 т 2 р/д) и ингибитор холинэстеразы (ипидакрин 40 мг в сутки). Спустя 2 недели лечения полинейропатии к вышеуказанным жалобам присоединилось чувство онемения верхних конечностей (безымянного пальца и мизинца правой руки, позднее и левой). В апреле 2024 г. пациентка отметила значительное ухудшение зрения («отсутствие резкости») и выпадение полей зрения, проконсультирована офтальмологом, при осмотре: острота зрения обоих глаз прежняя, диск зрительного нерва (ДЗН) бледный, границы с носовой части сглажены, сужение полей зрения ориентировочным методом (в связи с отсутствием периметра). Поставлен диагноз «неврит зрительных нервов обоих глаз». Рекомендована госпитализация во фтизиопульмонологический медицинский центр для дообследования у фтизиоофтальмолога, пациентка отказалась. Также была проведена консультация невролога, при осмотре выявлена болевая гипестезия 4,5 пальца левой руки, гипестезия дистальных отделов нижних конечностей. Поставлен диагноз «токсическая (лекарственная?) невропатия зрительных нервов, токсическая (лекарственная?) периферическая полинейропатия». Рекомендована госпитализация для дообследования и лечения в неврологическое отделение, пациентка отказалась.

В середине апреля 2024 г. ввиду развития серьезных побочных токсических реакций (симптомов периферической полинейропатии, сохраняющимся снижением слуха и развитием оптической нейропатии) на фоне достижения стабилизации туберкулезного процесса и наличием пре-ШЛУ МБТ, врачебной комиссией было принято решение отменить все противотуберкулезные препараты.

До конца апреля 2024 г. пациентка проходила лечение в неврологическом отделении ГКБ им. М.А. Тверье (табл. 3), за время которого она получала нейропротекторную терапию (в виде тиоктовой кислоты по 600 мг в/в капельно, витаминов В1 и В6 по 50 мг в/м), ноотропы (глицин 300 мг в сутки, цитофлавин 10,0 в/в капельно однократно, далее по 2 т 2 р/д в течение 2 недель), антидепрессант (амитриптилин по 25 мкг по ½ т на ночь), ЛФК, физиотерапевтическое лечение.

В мае 2024 г. проконсультирована офтальмологом, при осмотре острота зрения прежняя, при офтальмоскопии ДЗН бледно-розовый, границы четкие, экскавация физиологическая, артерии среднего калибра, вены полнокровны, извиты, сужение поля зрения на 25° с латеральной стороны. Поставлен диагноз: «ангиопатия сетчатки обоих глаз, миопия слабой степени обоих глаз, перенесенный неврит обоих глаз в апреле 2024 г.».

В июле этого же года пациентка П. повторно прошла курс лечения в неврологическом отделении ГКБ им. М.А. Тверье (табл. 3), включающее нейропротектор (тиоктовую кислоту 600 мг в/в капельно 1 р/д), витамин В12 по 500 мкг в/м 1 р/д, витамин В6 50 мг 1 р/д и психоаналептик (ипидакрин) по 15 мг в/м 1 р/д. После прохождения нескольких курсов нейропротекторной терапии пациентка отметила улучшение своего состояния: чувство онемения в верхних конечностях практически исчезло, в нижних значительно уменьшилось, сон стал более глубоким (ранее был поверхностным), процесс засыпания ускорился, зрительные функции восстановились.

На данный момент пациентка находится под тщательным наблюдением врачей со диагнозами «Диссеминированный туберкулез легких, фаза рассасывания, осложненный экссудативным плевритом справа, фаза рассасывания, МБТ -/-, 1 ГДН. В анамнезе пре-ШЛУ H, R, E, Z, Lfx, Mfx. Вторичная гипохромная анемия средней степени. Полинейропатия конечностей. Хронический гастродуоденит, ремиссия. Хронический панкреатит, ремиссия. Миопия слабой степени обоих глаз. Перенесенный неврит зрительных нервов обоих глаз. Хроническая двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3 степени справа, 2 степени слева» и регулярно проходит полноценные обследования в связи с достижением стабилизации туберкулезного процесса (рис. 5) и отсутствием возможности проведения дальнейшей ХТ ТВ из-за развития нежелательных побочных явлений. В связи со стойким нарушением функций организма пациентка направлена на медико-социальную экспертизу для установления группы инвалидности и разработки индивидуальной программы реабилитации.

Рис. 5. Рентгенография грудной клетки в прямой проекции. Диссеминированный туберкулез легких, фаза рассасывания и уплотнения. Адгезивный плеврит справа.

Источник: составлено авторами

Таблица 3

Сводные данные ЛС и жалоб

|

ЛС |

Доза |

Сроки лечения |

Месяц лечения |

|||||||||||||||

|

2023 |

2024 |

|||||||||||||||||

|

июнь |

июль |

август |

сентябрь |

октябрь |

ноябрь |

декабрь |

январь |

февраль |

март |

апрель |

май |

июнь |

июль |

|

||||

|

Lfx 0,5 Mfx 0,4 |

38 4 |

01.06.23–21.07.23 |

30 – |

8 4 |

ЛУ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

Отмена ПТП |

– |

– |

|

|

|

Lzd 0,6 |

259 |

01.06.23–07.04.24 |

30 |

22 |

30 |

17 |

29 |

30 |

21 |

31 |

11 |

31 |

7 |

– |

– |

|

||

|

Bq 0,4 Bq 0,2 |

190 таб. |

22.07.23–20.22.23 |

10 |

4 |

7 |

13 |

13 |

9 |

нет ЛС |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

||

|

Trd 0,6 |

82 |

01.06.23–30.08.23 |

30 |

22 |

30 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

||

|

Cs 0,5

|

172 |

19.09.23–07.04.24 |

– |

– |

– |

12 |

29 |

30 |

21 |

31 |

11 |

31 |

7 |

– |

– |

|

||

|

E 1,2 |

136 |

27.10.23–07.04.24 |

– |

– |

– |

– |

5 |

30 |

21 |

31 |

11 |

31 |

7 |

– |

– |

|

||

|

Am 0,75 |

44 |

18.07.23–30.08.23 |

|

14 |

30 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

||

|

Жалобы |

|

|

|

↓ слуха |

|

|||||||||||||

|

|

|

|

онемение |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

слуховой аппарат |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

↓ зрения |

|

||||||||||||||

Источник: составлено авторами.

Результаты исследования и их обсуждение

Особенностью данного клинического случая является сочетание нескольких токсических побочных реакций у пациентки при проведении химиотерапии туберкулеза [8, 9]. Так, первые симптомы периферической полинейропатии развились после приема 92 доз циклосерина и 179 доз линезолида; оптической нейропатии – после 259 доз линезолида и 136 доз этамбутола; потери слуха – после 44 доз амикацина, что в целом соответствует схожим клиническим случаям, описанным в литературе [10, 11]. Например, в Пакистане представлено развитие лекарственно-индуцированной оптической и периферической нейропатии у 32-летнего мужчины, после получения ХТ линезолидом в течение 12 месяцев. С 9 месяца лечения пациент начал жаловаться на онемение, сильное покалывание в кистях и стопах, которые через 2 месяца распространились на предплечья и ноги по типу перчаток и чулок, также было нарушение походки (широкая атаксическая). При осмотре офтальмологом выявлено значительное снижение остроты зрения обоих глаз до подсчета пальцев, при периметрии – двусторонняя центральная скотома, при офтальмоскопии – отечность ДЗН. Препарат был отменен, пациент получал габапентин. Через 3 месяца после отмены линезолида пациент отметил субъективное улучшение зрения, цветовосприятия и уменьшение парестезии в нижних конечностях. При осмотре офтальмологом острота зрения составила 0,4, цветовое зрение было без отклонений. При осмотре неврологом улучшений не отмечено [12].

Также в обзоре четырех случаев офтальмологических осложнений при приеме этамбутола, выявленных ретроспективно в Лондоне и в Новой Зеландии в период с 1992 по 1995 г., описано снижение зрения через 2,5; 7,5; 8 и 12 мес., при этом зрение восстановилось у трех пациентов [13].

Позднее в Китае был описан случай развития этамбутол-индуцированной оптической нейропатии у пациента 54 лет при лечении ТВ грудных позвонков. Среди сопутствующих заболеваний у пациента была хроническая почечная недостаточность и артериальная гипертензия. Пациент получал этамбутол (750 мг – 11,5 мг/кг). Через 5 месяцев терапии пациент отметил постепенную безболезненную потерю зрения, но лишь еще через 5 месяцев обратился за помощью к офтальмологу при развитии значительного нарушения зрения. При поступлении острота зрения с максимальной коррекцией составила 1,0 на правом глазу и 0,4 на левом, выявлено концентрическое сужение поля зрения и нарушение восприятия зеленого цвета на левом глазу. Лечение этамбутолом было немедленно прекращено, пациенту были назначены перорально витамины группы В (В6 и В12) и витамин С на 6 месяцев. Через месяц после отмены этамбутола острота зрения ухудшилась: на правом глазу составила 0,4 и 0,01 на левом, через 6 месяцев на правом 0,25 и 0,01 на левом, при исследовании цветового зрения красная и зеленая дисхроматопсия на обоих глазах, через 19 месяцев после отмены пациент отметил улучшение зрения: 1,0 на правом глазу и 0,4 на левом, зеленый цвет остался слабо различим на обоих глазах [14].

Таким образом, анализ представленного и описанных в международных базах данных клинических случаев позволяет сделать вывод о том, что токсические побочные реакции носят индивидуальный характер в зависимости от чувствительности организма и/или накопительного эффекта. Подтверждением вышесказанного является развитие осложнений у нашей пациентки в более поздние сроки по сравнению с литературными данными.

Немаловажным аспектом является не только купирование развившегося осложнения, но и его профилактика. Согласно клиническим рекомендациям для предупреждения развития токсических побочных реакций перед назначением химиотерапии туберкулеза необходимо проводить тщательный сбор общего и фармакологического анамнеза, объективное обследование, общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, исследование уровня мочевой кислоты в крови, тиреотропного гормона (перед назначением тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората), калия (перед назначением режимов ХТ МЛУ, пре-ШЛУ, ШЛУ), альбумина (перед назначением деламанида), регистрацию ЭКГ, осмотр офтальмологом (перед назначением этамбутола и линезолида), оториноларингологом с проведением аудиограммы (перед назначением аминогликозидов – канамицина, амикацина, капреомицина) и невролога (перед назначением линезолида). Также необходимо индивидуально подбирать дозы и кратность приема препаратов с учетом возраста, массы тела, факторов риска и сопутствующей патологии; проводить по индивидуальной схеме мониторинг показателей лабораторных и инструментальных обследований, а также консультации узких специалистов (офтальмолог, оториноларинголог, невролог) для своевременной диагностики возможных побочных реакций; назначать при необходимости терапию для лечения сопутствующей патологии или профилактики побочного действия, а при невозможности купирования осложнений уменьшать дозировку или полностью отменять «виновный» препарат [2, 15]. Резюмируя вышесказанное, токсические побочные реакции, развившиеся у нашей пациентки, потребовали отмены химиотерапии и назначения нейропротекторной терапии.

Заключение

Таким образом, описанный клинический случай еще раз подтверждает необходимость мониторинга непереносимости препаратов. Врачам необходимо акцентировать внимание пациента на вероятности развития побочных реакций для своевременной диагностики и принятия решений по их ликвидации. При проведении противотуберкулезной терапии необходимо следить не только за динамикой основного заболевания, но и обращать внимание на возможные риски развития токсических реакций на препараты.

Библиографическая ссылка

Шурыгин А.А., Макарова Е.А., Анцыферова В.А. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТОКСИЧЕСКИХ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ТЕРАПИИ // Современные проблемы науки и образования. 2025. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=34070 (дата обращения: 26.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.34070