Введение. Одной из продуктивных форм хронического воспаления верхнечелюстных синусов, требующих оперативного лечения, является кистозный гайморит, причем его доля составляет одну треть среди всех форм хронических синуситов [1, 2]. Основным методом хирургического лечения является эндоскопическая синусотомия через средний носовой ход с унцинатэктомней, максимально сохраняющая анатомические структуры и физиологические функции слизистой оболочки оперированной пазухи [3, 4].

В научной литературе имеются многочисленные доказательства того, что любое оперативное вмешательство активирует имеющуюся на слизистых оболочках верхнечелюстных синусов бактериальную микрофлору, часто способствующую обострению синусита. Для лечения воспалительного процесса в основном применяют антибиотикотерапию, нередко приводящую не только к уничтожению сапрофитной микрофлоры, но и к развитию стойкой резистентности патогенной микрофлоры и утрате функций мерцательного эпителия [5].

В связи с этим использование эффективных немедикаментозных методов лечения, уничтожающих микропатогенный фактор, ускоряющих процессы заживления, оказывающих противовоспалительное, регенеративное действие, необходимо и целесообразно. Таким методом является промывание верхнечелюстных синусов в послеоперационном периоде озон/NO-насыщенным физиологическим раствором [6, 7].

Свойства озона были неоднократно доказаны: усиливая метаболические процессы в плазме крови и клеточных мембранах, он вызывал повышение уровня кислорода в тканях, стимулировал активность клеток иммунной системы, улучшал реологические свойства крови и микроциркуляцию, стимулировал регенеративные процессы, способствовал быстрому заживлению раневых поверхностей [7, 8].

Оксид азота (NO), в свою очередь, оказывал бактерицидное действие на раневую инфекцию, улучшал микроциркуляцию, ускорял эпителизацию раневого дефекта, усиливал специфический и неспецифический иммунитет [9].

Ранее авторами проведено исследование по оценке эффективности воздействия озон/NO-содержащих физиологических растворов в комплексе с низкочастотным ультразвуком в послеоперационном периоде у пациентов с кистозным гайморитом, но с учетом применения в настоящее время эндоскопической антротомии верхнечелюстных пазух проведение ультразвукового датчика к слизистой оболочке оперированной пазухи не представлялось возможным [7, 8, 9]. В связи с этим было проведено самостоятельное исследование по оценке эффективности применения озон/NO-содержащих физиологических растворов без использования ультразвука у пациентов с кистозными процессами в послеоперационном периоде [10].

Цель исследования: оценка эффективности использования озон/NO-содержащих физиологических растворов у больных кистозным гайморитом, оперированных эндоскопическим способом.

Материалы и методы исследования

Для выполнения поставленной задачи авторами проведен анализ динамики клинических симптомов, а также состояния микробного пейзажа верхнечелюстных пазух в группе пациентов, которым промывали пазухи озон/NO-содержащим физиологическим раствором в течение 7 суток после операции (1-я группа – 76 человек), и в группе пациентов, которым в той же последовательности промывали пазухи 0,9%-ным физиологическим раствором без насыщения его озон/NO-газовой смесью (2-я группа – 31 человек). Обследуемым пациентам были выполнены оперативные вмешательства на верхнечелюстных пазухах типичным доступом через средний носовой ход посредством унцинатэктомии с удалением кистозных образований.

Непосредственно перед операцией в течение 20 минут физиологический раствор насыщали озон/NO-содержащей газовой смесью с помощью физиотерапевтического аппарата «Озотрон» (ООО ИПП «Метромед», город Омск).

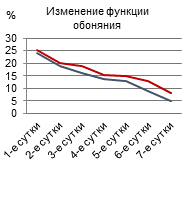

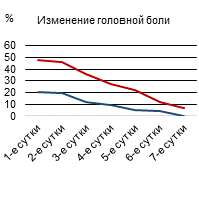

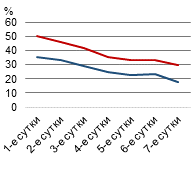

Результаты исследования и их обсуждение. С целью оценки эффективности применения метода был выполнен сравнительный анализ клинических проявлений в послеоперационном периоде в исследуемых группах (таблица). Ежесуточно анализировали наличие или отсутствие у пациентов жалоб, таких как: головная боль, изменение обоняния, затруднение носового дыхания (рис. 1). Анализировали наличие или отсутствие клинических симптомов, таких как: гипертермия, гиперемия и отек слизистой оболочки полости носа (рис. 2).

Динамика клинических проявлений в исследуемых группах

|

Клинические проявления |

Исследуемая группа, с использованием озон/NO-физиологических растворов (n=76), n (%) |

Контрольная группа, без использования озон/NO-физиологических растворов (n=31), n (%) |

||||||||||||||

|

Сутки после операции |

1-е |

2-е |

3-е |

4-е |

5-е |

6-е |

7-е |

1-е |

2-е |

3-е |

4-е |

5-е |

6-е |

7-е |

|

|

|

Головная боль |

15 (20) |

15 (19,8) |

9 (12) |

7 (9) |

4 (5) |

3 (3,9) |

0 (0) |

9 (28) |

8 (26) |

7 (23,5) |

6 (18) |

5 (16,8) |

3 (8) |

2 (7) |

|

|

|

Изменение обоняния |

18 (24,1) |

14 (18,7) |

12 (16) |

10 (13,8) |

10 (12,8) |

7 (8,8) |

4 (5) |

8 (25,3) |

6 (20) |

6 (18,8) |

5 (15,2) |

5 (14,8) |

4 (12,8) |

3 (8) |

|

|

|

Затруднение носового дыхания |

27 (35) |

25 (33) |

22 (29) |

19 (25) |

18 (23,5) |

17 (23) |

14 (18) |

15 (50) |

14 (46) |

13 (42) |

11 (35) |

10 (33) |

10 (33,1) |

9 (30) |

|

|

|

Гипертермия |

11 (15) |

11 (15) |

6 (8) |

6 (8) |

4 (5) |

0 (0,5) |

0 (0) |

9 (28) |

9 (28) |

7 (23) |

6 (17,8) |

5 (15,5) |

3 (11,2) |

3 (10) |

|

|

|

Гиперемия слизистой оболочки полости носа |

39 (51,3) |

37 (48,2) |

29 (38,8) |

18 (23,3) |

15 (20) |

15 (20) |

8 (11,2) |

19 (60,2) |

18 (58,8) |

15 (50) |

13 (43,8) |

9 (30) |

9 (30) |

6 (21) |

|

|

|

Отек слизистой оболочки полости носа |

27 (35) |

23 (30,2) |

21 (27,8) |

19 (25,3) |

19 (25) |

15 (20) |

15 (20) |

14 (45,2) |

12 (40) |

11 (35,8) |

11 (35,2) |

9 (30,3) |

8 (27,2) |

8 (27,2) |

|

|

Так, в 1-е сутки после операции головная боль отмечалась в 20% случаев, на 4-е сутки статистически значимо снизилась до 9% (p≤0,05) и к 7-м суткам отсутствовала. В сравнении с пациентами в контрольной группе головная боль наблюдалась в 28% случаев в 1-е сутки, к 4-м суткам отмечалась у 18% пациентов (p≤0,05), а на 7-е сутки – у 7%.

Снижение обоняния после операции отмечалось у пациентов в обеих группах, примерно в 25% случаев. Восстановление сниженного обоняния в группе с применением озон/NO-содержащих физиологических растворов наступало к 4-м суткам и составляло 13%, к 7-м суткам – 5% (p≤0,05). В группе, в которой метод не применяли, восстановление обоняния к 4-м суткам составляло 15%, к 7-м суткам – 8% (p≤0,05).

Затруднение носового дыхания в основной группе пациентов отмечалось в 35% случаев, к 4-м суткам составило 25% и к 7-м суткам – 18% (p≤0,05) – уменьшилось практически в 2 раза. В контрольной группе пациентов данный симптом отмечался в 50% случаев в 1-е сутки, улучшение функции дыхания наступило к 4-м суткам до 35%, к 7-м суткам составило 30% (p≤0,05), затруднение носового дыхания длилось дольше почти в 1,6 раза по сравнению с основной группой.

|

|

|

|

Рис. 1. Изменение жалоб в исследуемых группах больных

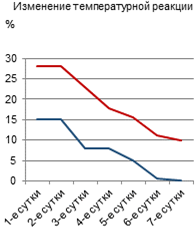

Далее сравнивали данные объективного обследования прооперированных пациентов, такие как изменение температурной реакции, изменение цвета слизистой оболочки полости носа, наличие отека слизистой оболочки полости носа. Температура у пациентов основной группы в 1-е сутки отмечалась в 15% случаев, к 5-м суткам снизилась до 5% случаев (p≤0,05) – практически в 3 раза, и к 7-м суткам отсутствовала полностью. В контрольной группе пациентов выраженная температурная реакция определялась в 1-е сутки в 28% случаев, на 5-е сутки сохранялась до 16% случаев, и к 7-м суткам сохранялась в 10% случаев (p≤0,05) (рис. 2).

Гиперемия слизистой оболочки полости носа в группе с применением метода озон/NO-терапии была определена в 1-е сутки в 50% случаев, на 4-е сутки снижалась до 25% случаев – в 2 раза, к 7-м суткам составляла 10% случаев (p≤0,05). Причем в контрольной группе эти категории имели более высокие показатели: 1-е сутки – 60%, снижение к 4-м суткам отмечалось на 1/3 (45%), и к 7-м суткам гиперемия сохранялась у пациентов в 2 раза превышающем показатели основной группы (20%). Изменение цвета (гиперемия) слизистой оболочки полости носа в основной группе больных было менее выражено после операции и в последующие дни послеоперационного периода в сравнении с контрольной группой, что отражено на рисунке 2.

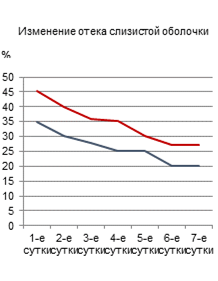

Статистически значимые отличия отмечались и в выраженности отека слизистой оболочки полости носа после операции, которая начала уменьшаться со 2-х суток в основной группе на 8% (p≤0,05) и к 5-м суткам достигла 23% (p≤0,05), к 7-м суткам составляла 19%. В группе пациентов, не получавших озон/NO-терапию, начиная с 1-х суток наблюдения показатели составляли 45%, снижение началось на 5-е сутки (30%) и к 7-м суткам достигало 29,5% (p≤0,05) (рис. 2).

|

|

|

|

Рис. 2. Изменение клинических симптомов в исследуемых группах больных

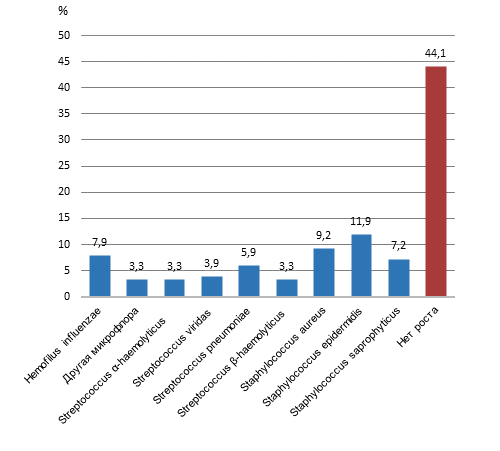

Также авторами был изучен микробный пейзаж верхнечелюстных пазух у обследованных пациентов. В большинстве случаев была выявлена аэробная флора (65%), у 44,1% больных рост микрофлоры не наблюдался (рис. 3).

Рис. 3. Выявленная микрофлора в общей группе пациентов (другая микрофлора: Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae, Escherichia coli)

Среди обнаруженных микроорганизмов преобладала условно-патогенная флора: стафилококки составили 28,3% (Staphylococcus epidermidis – 11,9%, Staphylococcus aureus – 9,2%, Staphylococcus saprophyticus – 7,2%), стрептококки составили 16,4% (Streptococcus α-haemolyticus – 3,3%, Streptococcus β-haemolyticus – 3,3%, Streptococcus pneumoniae – 5,9%, Streptococcus viridans – 3,9%). Haemophilus influenzae получена в 7,9% случаев, в 1% случаев получена другая микрофлора: Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloaceae, Escherichia coli, которые распределились в процентном соотношении одинаково.

Состав микрофлоры был определен в промывной жидкости из верхнечелюстных пазух до операции, интраоперационно (на исследование отправлялись фрагменты кистозной оболочки) и после промывания верхнечелюстных пазух озон/NO-содержащими физиологическими растворами на 6-е сутки после операции.

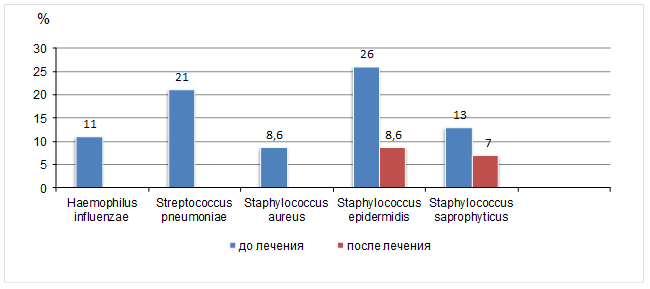

|

Микробный пейзаж верхнечелюстных пазух до операции и интраоперационно существенно не отличался, поэтому для сравнения включены микропатогены, полученные интраоперационно, и микропатогены промывной жидкости, полученной в послеоперационном периоде. В промывной жидкости пациентов до промывания оперированных пазух озон/NO-содержащими физиологическими растворами была выделена микрофлора в составе: Haemophilus influenzae – 11%, Streptococcus pneumoniae – 21%, Staphylococcus aureus – 8,6%, Staphylococcus epidermidis – 26% Staphylococcus saprophyticus –13%. В группе пациентов, которым пазухи промывали озон/NO-содержащими физиологическими растворами, микробных патогенов не было обнаружено, кроме сапрофитного (8,6%) и эпидермального стафилококка (7%) со статистически значимым снижением его концентрации в 2–2,5 раза (рис. 4).

Рис. 4. Изменение микрофлоры у пациентов, под влиянием озон/NO-содержащих физиологических растворов

Анализ приведенных выше данных подтвердил антибактериальное действие озон/NО-содержащих физиологических растворов, что определяет допустимость применения данного метода в лечении хронических воспалительных заболеваний верхнечелюстных пазух в послеоперационном периоде.

Заключение

Промывание верхнечелюстных пазух озон/NO-содержащим физиологическим раствором оказало положительное влияние на длительность восстановительного периода. В группе пролеченных пациентов в среднем на 2–3 суток раньше наступала нормализация состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливалось носовое дыхание, проходили головные боли, восстанавливалось обоняние, нормализовалась температура тела, что свидетельствовало об ускорении процессов восстановительного периода.

Применение озон/NO-содержащих физиологических растворов способствовало эрадикации патогенных микроорганизмов, таких как Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus. Концентрация сапрофитных микроорганизмов, таких как Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, под воздействием озон/NO- содержащих физиологических растворов снизилась в 2,5 раза.

Библиографическая ссылка

Хрусталева Е.В., Педдер В.В., Чанцева Т.И., Городова Л.Н., Шарак Г.А. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОЗОН/NO-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ НА ДИНАМИКУ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ КИСТОЗНЫМ ГАЙМОРИТОМ // Современные проблемы науки и образования. 2025. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=34018 (дата обращения: 13.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.34018