Введение

По данным отчётной документации бюро судебно-медицинской экспертизы, в Удмуртской Республике за 2023 год в 246 случаях экспертиз трупов причина смерти не была установлена, что составляет 2,9% от общего числа всех проведенных исследований мертвых тел. В целом за период с 2019 по 2023 г. доля трупов с кодом «R99» варьировалась от 2,6% до 3,1% от всего количества проведенных экспертиз в республиканском бюро. В большинстве случаев причиной невозможности постмортальной диагностики причины смерти стало необратимое изменение тканей человеческого тела как результат жизнедеятельности микроорганизмов – гнилостная биотрансформация трупа.

Несмотря на невозможность определить причину смерти гнилостно изменённого мертвого тела, эксперт обязан дать ответ на вопрос о давности наступления смерти человека. Однако это представляет некоторую сложность ввиду небольшого количества доступных методов, позволяющих дать объективную количественную оценку явлениям, сопровождающим процесс гнилостной биотрансформации.

Часть признаков, являющихся следствием процесса гниения, продолжают быть малоизученными или предполагают только субъективную интерпретацию [1]. В результатах экспертизы, как правило, фиксируют только факт наличия трупной зелени, эмфиземы, гнилостной имбибиции тканей, венозной сети на коже трупа, гнилостных пузырей и других проявлений гниения. Однако же развитие каждого из вышеперечисленных признаков происходит не одномоментно [2, с. 220; 3, с. 463] и требует детального их изучения с количественной регистрацией изменений.

Малоизученными в этом отношении остаются гнилостные пузыри (тонкостенные полости на поверхности тела, заполненные жидкостью) [4]. Цвет, плотность, состав жидкости гнилостного пузыря поддаются количественной регистрации, однако же поныне не исследованы. Между тем интерпретация результатов этого изучения может помочь судебно-медицинскому эксперту получить фактические данные, характеризующие динамику развития процесса, и более аргументированно формировать экспертное суждение о давности смерти человека.

В настоящее время в судебно-медицинской науке и практике биофизические методики продолжают наращивать свою актуальность [5; 6]. Они способны предоставить достоверные и высокоточные данные об изменениях в тканях трупа человека на основе регистрации их различных физико-химических параметров: температуры, электрического сопротивления, оптической плотности и многих других [7]. Некоторые из разработанных способов допустимо применять в практической деятельности при диагностике времени смерти в позднем постмортальном периоде. К таковым методам следует отнести кондуктометрические способы, основанные на регистрации электрической проводимости тканей [8-10].

Другим активно развивающимся современным направлением научных исследований, подразумевающим объективный контроль за изменениями в объекте исследования, является регистрация цветовых характеристик биологических материалов путем колориметрии [11-13].

Авторы настоящей статьи считают, что особую значимость для изучения жидкости гнилостных пузырей колориметрическим способом представляет спектрофотометрия – метод количественного определения веществ, основанный на поглощении молекулами монохроматического излучения в ближней УФ-, видимой и ближней ИК-областях спектра. Имея достаточно большой диапазон спектра (190-1000 нм), она дает возможность исследовать как окрашенные, так и бесцветные растворы, а также позволяет получать количественный результат многоэлементных систем [14].

В настоящее время в судебно-медицинской практике этот метод применяют с целью выявления гемоглобина с его производными, наркотических и лекарственных средств, различных отравляющих веществ. В частности, диагноз «отравление монооксидом углерода (угарным газом)», устанавливается с применением спектрофотометрического метода [15, с. 415].

Спектрофотометр характеризуется относительной компактностью и достаточно прост в использовании. Кроме того, он входит в арсенал штатных инструментов каждого судебно-химического отделения, что существенно облегчает возможность внедрения новых разрабатываемых способов исследования трупного материала при их появлении и необходимой апробации.

Цель исследования

Разработать методику спектрофотометрии жидкости гнилостного пузыря с обоснованием перспективности ее применения для определения давности смерти человека при исследовании трупа в позднем постмортальном периоде.

Материалы и методы исследования

Для достижения указанной цели авторы исследования на протяжении двух лет (период с 2021 по 2023 г.) среди всех трупов, поступавших в бюро судебно-медицинской экспертизы Удмуртской Республики, отбирали тела с известной давностью смерти в состоянии гнилостной биотрансформации с ее проявлениями в виде гнилостных пузырей на коже, содержащих жидкость.

К моменту написания статьи исследованы и проанализированы образцы от 43 трупов обоих полов, разного возраста, с наличием либо отсутствием этилового спирта в тканях и жидкостях тела. Что касается причины смерти, то в большинстве случаев, отобранных для этого исследования, достоверно установить её не представлялось возможным ввиду выраженности гнилостной биотрансформации.

Сроки смерти верифицировались на основании выраженности трупных явлений и данных обстоятельств, полученных от следственных органов.

Измерение показателей оптической плотности производилось на спектрофотометре СФ-2000, связанном с персональным компьютером, на котором установлено специализированное программное обеспечение «Сканирование для спектрофотометра СФ-2000», с использованием кварцевых кювет с длиной оптического пути 10 мм.

Также для проведения исследования применялось дополнительное оборудование: дозатор (Sartorius (Biohit) Proline 5-50 мкл одноканальный) с наконечником, дистиллированная вода, медицинские шприцы 5 мл, стерильные пробирки.

Получаемые числовые данные измерений оптической плотности заносились в программу Microsoft Excel с последующей статистической обработкой в IBM SPSS Statistics 23 и построением графиков. Статистический анализ осуществлялся в зависимости от типа распределения данных в выборках с использованием параметрических (критерий t-Стьюдента) и непараметрических (критерии Т Вилкоксона, U Манна-Уитни, Н Краскела-Уоллеса) методов.

Результаты исследования и их обсуждение

В ходе реализации цели исследования было решено осуществлять забор жидкости гнилостного пузыря через прокол его стенки в верхнем (по отношению к лежащему телу) полюсе, чтобы исключить излитие жидкости во внешнюю среду, с аспирацией содержимого. Непосредственно указанная манипуляция производилась с помощью стерильного 5,0 мл шприца с иглой диаметром 0,7 мм. В дальнейшем содержимое переливалось в стерильные пробирки для транспортировки к спектрофотометру.

Необходимо подчеркнуть, что большинство неповреждённых гнилостных пузырей находились на боковых поверхностях туловища и конечностей на фоне трупных пятен. В связи с этим, с целью унификации, жидкость изымалась только из вышеуказанных областей, где имелись трупные пятна.

Контрольная кювета наполнялась дистиллированной водой - в качестве образца для сравнения показателей. После погружения в держатель кювет с контрольной пробой и с образцом в программном обеспечении запускалась процедура «Сканирование», в которую входил расчет оптической плотности (ОП) исследуемой жидкости с иллюстрацией результатов на мониторе.

Первоначально вычисление оптической плотности 1,0 мл образца проводилось в спектральном диапазоне: 310-750 нм с шагом 5,0 нм. В инфракрасной части спектра (свыше 750 нм) исследованию подвергаются вещества для более углубленного изучения их строения. Изучению же в ультрафиолетовой области подлежат бесцветные для невооруженного глаза растворы.

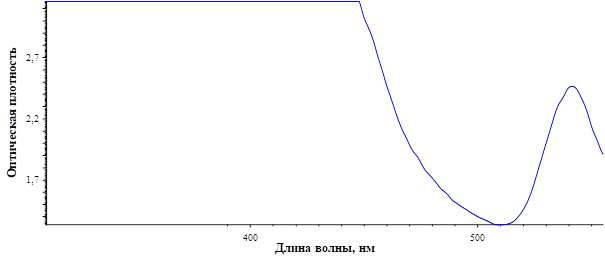

При анализе первичных результатов авторы обнаружили, что по оси ординат в большинстве случаев были зарегистрированы максимально допустимые значения спектрофотометра (3,1549) на протяжении от 310 до 450 нм по оси абсцисс (рис. 1). В более непрозрачных на вид образцах максимальные значения фиксировались вплоть до 750 нм. В большинстве случаев после показателей длины волны свыше 450 нм регистрировалось плавное снижение уровня оптической плотности. Таким образом, во многих образцах на протяжении ультрафиолетовой и значимого отрезка видимой частей спектра не удалось зафиксировать пиковых значений ОП.

Рис. 1. Графическое изображение результатов измерения оптической плотности образца без разбавления

Примечание. Составлено авторами статьи на основании собственных исследований.

Проанализировав сложившуюся ситуацию, авторы предположили, что для более полного обзора исследуемого параметра необходимо разбавлять образцы дистиллированной водой. Эмпирическим путем было установлено: изготовление раствора в соотношении 1 к 20 (50 мкл исследуемого материала + 1000 мкл дистиллированной воды) в большинстве случаев выдаёт пиковые значения в видимой части спектра. Однако в некоторых случаях даже при указанном разбавлении показатели оптической плотности в диапазоне до 450 нм включительно превышали возможности шкалы спектрофотометра.

Предполагая наличие в образцах взвешенных частиц, которые могут повлиять на результат измерения, на начальном этапе исследования было принято решение подвергнуть материал центрифугированию. Попытка разделить жидкость гнилостного пузыря на фракции осуществлялась на лабораторном аппарате Armed 80-2 центрифугированием в течение 20 минут со скоростью 3000 об./мин. После этого проводились замеры ОП разбавленного раствора по указанному выше способу (1 часть исследуемого материала + 20 частей дистиллированной воды) в спектральном диапазоне 310-695 нм. Центрифугированию подверглись 10 образцов от трупов с различной давностью смерти.

Результаты показали тенденцию к снижению показателей ОП практически на всех длинах волн. В среднем значения уменьшались на 31%.

Ввиду небольшого объема выборки на данном этапе, расчётный анализ проводился с использованием непараметрического критерия Вилкоксона для связанных выборок в программе IBM SPSS Statistics 23. Были подтверждены статистически значимые различия оптической плотности в диапазоне длин волн 310-695 нм при сравнении образцов до и после центрифугирования. Однако в некоторых случаях исследования, несмотря на предварительное высокоскоростное вращение пробирки с материалом и последующее разбавление, спектрофотометр фиксировал максимально допустимые значения на большом интервале длин волн (310-510 нм) без отображения пиковых показателей.

Вышеуказанное привело к выводу о нецелесообразности подвергать центрифугированию последующие образцы и необходимости сузить диагностический интервал до следующих значений – 455-555 нм. При этом, как и ранее, требуется разведение материала дистиллированной водой в соотношении 1 к 20.

Ввиду небольшого количества трупов с неповрежденными гнилостными пузырями авторами предпринята попытка исследовать материал in vitro. После изъятия из трупного материала жидкость хранилась в пробирках в различном температурном режиме с последующей фиксацией значений ОП в разные сроки.

Первые 9 образцов от трупов с различной давностью смерти после первичного измерения оптической плотности разделялись на две части в стерильные пробирки. Одна помещалась в холодильник (с температурой 2-4°С), другая хранилась в условиях комнатной температуры (в среднем 22-24°С). Последующие замеры ОП производились через 24 часа. В результате авторами была замечена тенденция к снижению значений ОП на всех длинах волн (310-695 нм) в образцах, хранившихся при более низких температурах. Образцы, находящиеся при комнатной температуре, показали противоположные результаты: ОП чаще повышалась. Однако статистически достоверные различия (определённые с помощью критерия Вилкоксона) были зафиксированы только в отношении образцов, пробывших 24 часа при температуре 2-4°С, в интервале длин волн 325-385 нм.

Аналогичным сравнениям подвергли жидкость от 6 трупов с различным временем смерти. Образцы находились в пробирках при вышеописанных условиях в течение 72 часов после первичного измерения. При анализе полученных сведений отмечена неоднородность изменений при обоих температурных режимах по прошествии 3 суток. Результаты измерения ОП образцов, находящихся в одинаковых температурных условиях более 24 часов, в некоторых случаях увеличивались, в других - уменьшались. Закономерным стал факт, что статистически достоверные результаты, показывающие сдвиг в ту или иную сторону, получены не были.

Изучив ситуацию с выявлением динамики изменения ОП в условиях in vitro, авторы приняли решение, что с целью получения достоверных результатов в последующих случаях исследованию будут подвергаться образцы, изъятые непосредственно от трупов с различными сроками смерти.

Переходя к изучению результатов измерения оптической плотности в контексте установления давности смерти, выяснили, что предварительный анализ набранных образцов представил оптимистичные факты в отношении изменения этого параметра во времени. Материал, предварительно подвергшийся разбавлению с дистиллированной водой в соотношении 1 к 20, исследовался в установленном ранее диапазоне длин волн (455-555 нм) с шагом в 5 нм. Жидкость была набрана от 43 трупов с различной давностью смерти: 24-48 ч – 1 труп, 48-72 ч – 7, 72-96 ч – 13, 96-120 ч – 5, 120-144 ч – 7, 144-168 ч – 2, 168-192 ч – 2, 192-216 ч – 3, 216-240 ч – 2, 288-312 ч – 1.

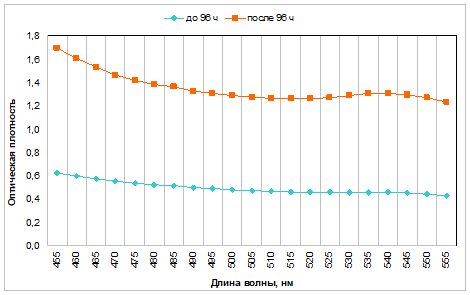

Первоначально авторы разделили совокупность на две почти равные группы: первая (21 труп) – с давностью смерти до 96 часов, вторая (22 трупа) – после 96 часов. Сравнение с использованием U-критерия Манна-Уитни подтвердило: показатели ОП жидкости от трупов с давностью смерти меньше 96 ч достоверно ниже, чем от трупов с давностью более 96 ч, на всех длинах волн (рис. 2).

Рис. 2. Значения средних арифметических двух групп различной давности смерти

Примечание. Составлено авторами статьи на основании собственных исследований.

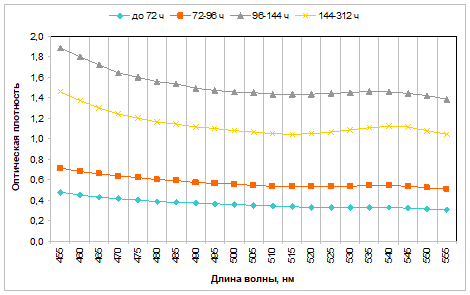

Далее образцы были разделены на более узкие промежутки давности смерти. Сформированы четыре группы: до 72 часов – 8 трупов, 72-96 ч – 13, 96-144 – 12, 144-312 ч – 10 (рис. 3). Первоначальное сравнение с помощью непараметрического критерия Краскела-Уоллеса подтвердило статистически значимые различия в них. Примечателен факт, что значения ОП плотности возрастали с увеличением давности смерти вплоть до 144 часов, однако в четвёртой группе (144-312 ч) зафиксирован спад показателей.

Последующее попарное сравнение позволило определить следующие статистически значимые различия: показатели ОП с давностью смерти 96-144 ч и 144-312 ч выше, чем в промежутке 72-96 ч, на всех длинах волн; с давностью смерти 144-312 ч ниже, чем у таковых с давностью 96-144 ч, в диапазоне волн - 505-525 нм. Разница между первой (до 72 ч) и второй (72-96 ч) группами статистически не выражена.

Рис. 3. Значения средних арифметических четырёх групп различной давности смерти

Примечание. Составлено авторами статьи на основании собственных исследований.

Заключение

Разработана методика спектрофотометрического исследования жидкости гнилостных пузырей, которая может дать исследователю объективную информацию о развитии гнилостного процесса в мертвом теле.

Для более широкого изучения значений ОП исследуемой жидкости, используя спектрофотометр СФ-2000, необходимо разбавлять материал с дистиллированной водой в соотношении: 50 мкл образца + 1000 мкл дистиллированной воды.

Предшествующее разбавлению центрифугирование в течение 20 минут со скоростью 3000 об./мин. не во всех случаях позволяет проиллюстрировать пиковые значения ОП на всем протяжении видимой части спектра, в связи с чем не является обязательным.

Выделенный диапазон длин волн - 455-555 нм с шагом в 5 нм - является оптимальным для исследования ОП жидкости от трупов с различной давностью смерти, т.к. в указанном диапазоне регистрируются достоверные ее изменения.

Сравнительный анализ значений ОП жидкости гнилостных пузырей от трупов с разной давностью смерти подтверждает гипотезу о наличии последовательного изменения данной величины во времени. Этот факт позволяет рекомендовать применение разработанной методики спектрофотометрии жидкости гнилостных пузырей с целью объективизации оценки признака гнилостной трансформации трупа.

Библиографическая ссылка

Вавилов А.Ю., Сашин Е.Д., Белых С.А. СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ДАВНОСТИ СМЕРТИ (МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ) // Современные проблемы науки и образования. 2025. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=34008 (дата обращения: 12.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.34008