Введение

Одной из основных проблем в современной медицине представляется безопасность пациента на операционном столе во время хирургического вмешательства. Ключевым моментом в этой проблеме является предотвращение нанесения вреда пациенту, например снижение количества критических инцидентов (КИ) в интраоперационном периоде.

Критический инцидент в медицине – это неблагоприятные или неожиданные медицинские события, которые без своевременного вмешательства могут нанести физический или психический вред пациенту или его родственникам [1]. Для оценки частоты и структуры КИ был проведен ряд исследований [2, 3, 4]. В одном из исследований частота КИ в анестезиологии составила 9,5 случая на 1000 анестезиологических пособий [5].

Пациенты с гипертонической болезнью (ГБ) 1-й и 2-й стадий подвержены большому спектру рисков во время оперативных вмешательств. Ключевыми факторами, влияющими на частоту и структуру критических инцидентов, являются динамика артериального давления, реактивность сосудистой системы и переносимость анестезии. Несвоевременная коррекция АД может привести к таким осложнениям, как гипертонические кризы, ишемия органов и острая сердечно-сосудистая недостаточность, включая инфаркт миокарда и инсульт. Согласно исследованию, проведенному в плановой абдоминальной хирургии, гипертоническая болезнь доминировала в структуре коморбидности и составила у пациентов без поражения органов-мишеней 78,6% случаев, кроме того, частота послеоперационных осложнений, таких как парез кишечника, пневмония и раневая инфекция, составляет 3,5%, а летальность – 0,43% [6].

Цель исследования: оценка частоты и структуры критических инцидентов и осложнений во время анестезии у пациентов с ГБ 1-й и 2-й стадий, подвергающихся абдоминальным операциям.

Материалы и методы исследования

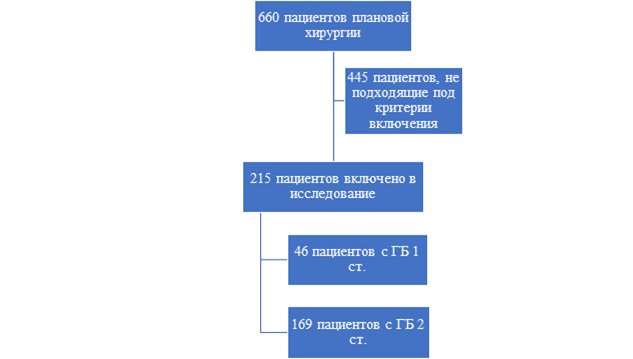

Одноцентровое проспективное наблюдательное когортное исследование было проведено на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница № 2» Министерства здравоохранения Краснодарского края г. Краснодара. Набор пациентов проводился последовательно в течение шести месяцев (с декабря 2023 года по май 2024 года). Пациенты ретроспективно были разделены на две группы: группа пациентов с гипертонической болезнью 1-й стадии (ГБ1 ст.), n=46, и группа пациентов с гипертонической болезнью 2-й стадии (ГБ2 ст.), n=169 (рис. 1).

Рис. 1. Схема протокола проведения исследования (составлено автором)

Оценивали гемодинамические критические инциденты: гипотензию, гипертензию, брадикардию и аритмию; и послеоперационные осложнения

Критерии включения: пациенты старше 18 лет с ГБ 1-й или 2-й стадий, оперируемые в плановом порядке на органах брюшной полости лапароскопическим или лапаротомным доступом в условиях общей анестезии с искусственной вентиляцией легких.

Критерии исключения: пациенты, подвергшиеся экстренному оперативному вмешательству; отмена оперативного вмешательства, потеря регистрируемых данных.

В базу данных исследования были внесены данные пациентов старше 18 лет, подвергшихся плановому оперативному вмешательству на органах брюшной полости (их демографические данные (пол и возраст), индекс массы тела (ИМТ)), сопутствующие заболевания, вид оперативного доступа (лапароскопический или лапаротомный), частота критических инцидентов в группах, послеоперационные осложнения по классификации Европейского общества анестезиологов и Европейского общества по интенсивной терапии [7], оценка физического статуса пациента ASA PS (American Society of Anesthesiologist Physical Status) [8], операционный риск [9].

Первичным показателем исследования считали наличие гемодинамического критического инцидента с поправкой на методическую рекомендацию по периоперационному ведению пациентов с артериальной гипертензией: гипотензия (снижение систолического артериального давления (САД) на 20% ниже обычного или менее 90 мм рт. ст., и/или снижение среднего артериального давления (срАД) менее 75 мм рт. ст.) [10]; гипертензия (увеличение САД на 20% выше обычного или более 160 мм рт. ст., и/или срАД выше 95 мм рт. ст.) [10]. Также гемодинамическими критическими инцидентами считали случаи, описанные в исследованиях: брадикардия (снижение частоты сердечных сокращений более чем на 20% от исходных значений или менее 50 в минуту) [11]; аритмия и тахикардия (увеличение ЧСС более чем на 20% от исходного значения или более 100 в минуту и все случаи нарушения сердечного ритма) [12].

Вторичным показателем исследования считали наличие послеоперационных осложнений по классификации Европейского общества анестезиологов и Европейского общества по интенсивной терапии [7].

Методы измерения целевых показателей:

- в предоперационный период: возраст, рост, вес, сбор анамнеза на наличие сопутствующих заболеваний;

- в интраоперационный период: электрокардиография с оценкой ЧСС и R–R интервала, измерение артериального давления инвазивным и неинвазивным способом, пульсоксиметрия с регистрацией частоты пульса, капнометрия, забор артериальной крови и оценка газового состава крови, центральная и периферическая термометрия, нейромышечная проводимость (определяли прибором train-of-four стимуляции).

Переменные (предикторы): для выявления факторов гемодинамических критических инцидентов и послеоперационных осложнений использовали такие параметры, как: возраст, гипертоническая болезнь 1-й и 2-й стадий, оценка физического статуса пациента ASA-PS, вид оперативного доступа (лапароскопический или лапаротомный), операционный риск, индекс массы тела.

Предварительный расчет размера выборки не проводили. Характер распределения данных оценивали с использованием теста Колмогорова–Смирнова и теста Шапиро–Уилка. Описание характеристик с нормальным распределением представили в виде M±SD, где М – среднее арифметическое значение и SD – стандартное отклонение; при распределении, отличным от нормального, результаты представлены в виде Me(Q1;Q3), где Me – медиана, Q1 и Q3 – первый и третий квартили. Для обработки данных с нормальным распределением использовали параметрические тесты – t-критерий Стьюдента для независимых групп. При распределении данных, отличном от нормального, использовали непараметрические тесты – Манна–Уитни и критерий Х2 (либо точный тест Фишера). При значении p<0,05 данные оценивались как статистически значимые. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы MedCalc, версия 20.1.4.

В исследовании принимали участие 215 пациентов, средний возраст которых составил 60 (54;68) лет, мужчин и женщин 88 (41%) и 127 (59%) соответственно, индекс массы тела у пациентов в общей когорте 29 (26;33), по оценке физического статуса пациента ASA 2(2;2), и пересмотренный кардиальный индекс риска (индекс Lee) – 1(0;2).

Также для оценки анализа критических инцидентов изучали вид доступа оперативного вмешательства: лапароскопическим – 124 (57,6%) и лапаротомным доступом – 91 (42,3%); операционный риск: операции низкого риска – 53 (24,6%), среднего риска – 125 (58,2%) и высокого риска – 37 (17,2); по времени хирургические вмешательства длились 115 (60; 200) минут.

Результаты исследования и их обсуждение

При сравнении пациентов в двух группах с ГБ 1-й стадии и ГБ 2-й стадии статистически значимо различался возраст: 54,5 (49;63) в первой группе и 63 (56,7;69) года во второй (p<0,0001), по шкале ASA-PS (p=0,0041) и индексу Lee (p<0,0001) у пациентов второй группы преобладали лапаротомный доступ (p=0,001) и более высокий операционный риск(p=0,0161), длительность хирургического вмешательства оказалось статистически больше у пациентов с ГБ 2-й стадии – 140 (60;210) минут (p=0,006). Подробная характеристика двух групп представлена в таблице 1.

Таблица 1

Основные характеристики пациентов

|

Характеристика |

Всего (n=215) |

ГБ 1-й стадии (n=46) |

ГБ 2-й стадии (n=169) |

Значение P |

|

Возраст, Me(Q1;Q3) |

60(54;68) |

54,5(49;63) |

63(56,7;69) |

<0,0001 |

|

Пол м |

88 (41%) |

15 (32,6%) |

73 (43,2%) |

0,23 |

|

ИМТ, Me(Q1;Q3) |

29(26;33) |

28,8(26,1-33,5) |

29(26,2-32,8) |

0,79 |

|

Шкала ASA PS |

2(2;2) |

2(2;2) |

2(2;3) |

0,0041 |

|

Индекс Lee |

1(0;2) |

0 (0;1) |

2 (1;2) |

<0,0001 |

|

Абдоминальная операция лапароскопическим доступом |

124(57,6%) |

36 (78,2%) |

88 (52,1%) |

0,001 |

|

Абдоминальная операция лапаротомным доступом |

91 (42,3%) |

10 (21,7%) |

81(47,9%) |

|

|

Низкий операционный риск |

53 (24,6%) |

14 (30,4%) |

39 (23%) |

0,0161 |

|

Средний операционный риск |

125 (58,2%) |

31 (67,4%) |

94 (55,6%) |

|

|

Высокий операционный риск |

37 (17,2) |

1 (2,2%) |

36 (21,3%) |

|

|

Длительность операции, мин. |

115 (60; 200) |

65 (45-120) |

140 (60;210) |

0,0006 |

Примечание: Me(Q1;Q3), где Me – медиана, Q1 и Q3 – первый и третий квартили, значение p<0,05 считать статистически значимым. ИМТ – индекс массы тела, ASA PS – American Society of Anesthesiologists physical status. Составлено автором.

Пациентам, у которых была интраоперационная гипотензия (n=79) и/или брадикардия (n=30), корректировали гипотензию болюсным введением фенилэфрина – 39 (49,3%) пациентов, проводили инфузию норэпинефрина – 26 (32,9%), 14 (17,7%) пациентам вводили совместно фенилэфрин и норэпинефрин. При возникновении у пациента брадикардии ему вводили 0,5 мг атропина внутривенно.

Частота осложнений в двух группах составила 7,4%, у пациентов в группе с гипертонической болезнью 2-й стадии частота осложнений ожидаемо была выше – 7,7% .

В структуре послеоперационных осложнений преобладали: парез кишечника (n=3), послеоперационный делирий (n=2), острая дыхательная недостаточность (n=2) и раневая инфекция (n=2). Каждые сочетания осложнений встречалось единожды, они подробно описаны в таблице 2.

Таблица 2

Структура осложнений

|

|

Всего (n=215) |

ГБ 1-й стадии (n=46) |

ГБ 2-й стадии (n=169) |

|

Осложнение |

16 |

3 |

13 |

|

Раневая инфекция |

|

2 |

|

|

Парез кишечника + Раневая инфекция + ОПП + Делирий |

|

1 |

|

|

Парез кишечника |

|

|

3 |

|

Делирий |

|

|

2 |

|

ОДН |

|

|

2 |

|

Кровотечение + ОДН |

|

|

1 |

|

Кровотечение + Парез кишечника |

|

|

1 |

|

ОРДС + ОПП |

|

|

1 |

|

Делирий + Парез кишечника |

|

|

1 |

|

Сепсис + Реинтубация + Делирий + ОПП |

|

|

1 |

|

Сепсис + Реинтубация + Инфекция + Парез + Несостоятельность анастамоза + ОПП |

|

|

1 |

Примечание: ОПП – острое почечное повреждение; ОДН – острая дыхательная недостаточность, ОРДС – острый респираторный дистресс-синдром. Составлено автором.

Всего было зарегистрировано 117 гемодинамических критических инцидентов, из которых: гипотензия – 79 случаев, гипертензия – 8 случаев, брадикардия – 30 случаев.

При сравнении двух групп гипотензия и брадикардия чаще имели место у пациентов с ГБ 2-й стадии (табл. 3).

Таблица 3

Частота и структура гемодинамических критических инцидентов

|

Критические инциденты |

Всего (n=215) |

ГБ 1-й стадии (n=46) n (%) |

ГБ 2-й стадии (n=169) n (%) |

Значение p |

|

Гипотензия |

79 |

5(10,8) |

74(43,7) |

<0,001 |

|

Гипертензия |

8 |

2(4,3) |

6(3,5) |

0,68 |

|

Брадикардия |

30 |

12(26) |

18(10,6) |

0,01 |

|

Аритмия |

0 |

|

|

|

Примечание: составлено автором.

Следующим этапом было проведение логистического регрессионного анализа для оценки факторов, влияющих на развитие критических инцидентов и послеоперационных осложнений. В регрессионный анализ вошли независимые переменные, которые статистически различались (p<0,05) в двух группах: возраст, шкала ASA-PS, индекс Lee, вид оперативного доступа, операционный риск и длительность хирургического вмешательства.

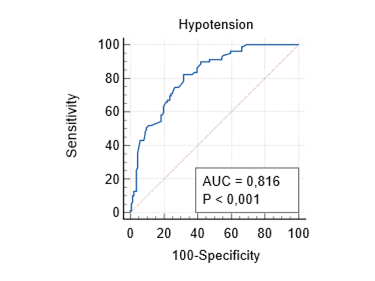

Анализ показал, что факторами риска развития гипотензии являются длительность операции – ОШ 1,0061 (95% ДИ 1,0–1,01), низкий операционный риск – ОШ 3,4152 (95% ДИ 1,2–9,6) и лапаротомный вид доступа – ОШ 3,97 (95% ДИ 1,63–9,62) (табл. 4). Площадь под ROC-кривой составила 0,816 (рис. 2).

Таблица 4

Факторы риска развития гипотензии

|

Независимая переменная |

Отношение шансов |

95% ДИ |

|

Длительность операции |

1,0061 |

От 1 до 1,01 |

|

Низкий операционный риск |

3,4152 |

От 1,2 до 9,6 |

|

Абдоминальная операция лапаротомным доступом |

3,9711 |

От 1,63 до 9,62 |

Примечание: составлено автором.

Рис. 2. Анализ ROC-кривой модели прогнозирования гипотензии (составлено автором)

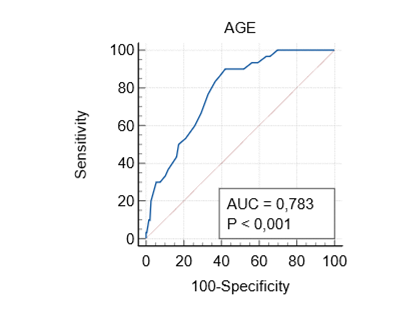

Фактором риска развития брадикардии в интраоперационном периоде является возраст: ОШ 1,16 (95% ДИ 1,08–1,24) (табл. 5). ROC-кривая модели для прогнозирования брадикардии составила 0,783 (рис. 3).

Таблица 5

Факторы риска развития брадикардии

|

Независимая переменная |

Отношение шансов |

95% ДИ |

|

Возраст |

1,16 |

От 1,08 до 1,24 |

Примечание: составлено автором.

Рис. 3. Анализ ROC-кривой модели прогнозирования брадикардии составлено автором)

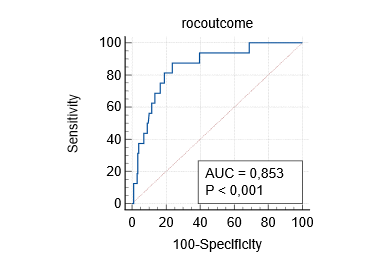

При анализе вторичного показателя исследования рисками послеоперационных осложнений послужили возраст – ОШ 1,1 (95% ДИ 1,01–1,2) и длительность оперативного вмешательства – ОШ 1,0 (95% ДИ 1,0–1,02) (табл. 6), площадь ROC-кривой модели составила 0,853 (рис. 4).

Таблица 6

Факторы риска послеоперационных осложнений

|

Независимая переменная |

Отношение шансов |

95% ДИ |

|

Возраст |

1,1 |

1,01–1,2 |

|

Длительность операции |

1,0 |

1,0–1,02 |

Примечание: составлено автором.

Рис. 4. Анализ ROC-кривой модели прогнозирования послеоперационных осложнений

(составлено автором)

Результаты продемонстрировали, что в группе пациентов с ГБ 2-й стадии наблюдалось значительное увеличение частоты гемодинамических критических инцидентов (гипотензии, брадикардии) и послеоперационных осложнений по сравнению с группой пациентов с ГБ 1-й стадии. Эти различия подкрепляются статистически значимыми результатами.

Гипотензия (n=79) была наиболее частым критическим инцидентом, с заметным увеличением ее частоты в группе ГБ 2-й стадии (43,7%; p<0,001), такие же результаты были получены в исследовании Y. Jia, G. Feng с соавторами [13]. Брадикардия также чаще встречалась у пациентов с ГБ 2-й стадии (26%, p=0,01). Факторами риска развития гипотензии оказались длительность операции (ОШ 1,0061; 95% ДИ 1,0–1,01), низкий операционный риск (ОШ 3,4152; 95% ДИ 1,2–9,6) и лапаротомный доступ (ОШ 3,97; 95% ДИ 1,63–9,62). В своем исследовании C.C. Cheung с соавторами обнаружили корреляцию между возрастом пациента и интраоперационной брадикардией [11], что также было выявлено в исследовании автора: брадикардия была ассоциирована с возрастом (ОШ 1,16; 95% ДИ 1,08–1,24). Эти данные свидетельствуют о важности учета перечисленных факторов при планировании и проведении операций.

Частота послеоперационных осложнений составила 7,4%, с более высокой частотой в группе ГБ 2-й стадии. Среди осложнений преобладали парез кишечника, послеоперационный делирий, острая дыхательная недостаточность и раневая инфекция. Возраст (ОШ 1,1; 95% ДИ 1,01–1,2) и длительность операции (ОШ 1,0; 95% ДИ 1,0–1,02) были идентифицированы как значимые факторы риска развития осложнений.

Полученные результаты подчеркивают необходимость строгого мониторинга гемодинамических показателей у пациентов с ГБ 2-й стадии, особенно в условиях длительных лапаротомных операций. Выявленные факторы риска могут быть использованы для разработки предоперационных и интраоперационных стратегий, направленных на снижение частоты осложнений. Например, целесообразно более активно применять протоколы инфузионной и вазопрессорной терапии у пациентов с высоким риском гипотензии, а также учитывать возрастные особенности пациентов при выборе анестезиологического обеспечения.

К ограничениям данного исследования можно отнести ретроспективный дизайн и относительно небольшую выборку пациентов с ГБ 1-й стадии. Для подтверждения полученных результатов требуется проведение дополнительных исследований с более широкой выборкой и применением проспективного подхода.

Заключение

Исследование подтвердило значимость таких факторов, как возраст, длительность операции, операционный доступ и индекс Lee, в прогнозировании гемодинамических критических инцидентов и послеоперационных осложнений у пациентов с ГБ. Эти данные могут быть полезны для оптимизации анестезиологического обеспечения и хирургической тактики у данной категории пациентов.

Библиографическая ссылка

Федунец Д.Э. ЧАСТОТА И СТРУКТУРА КРИТИЧЕСКИХ ИНЦИДЕНТОВ И ОСЛОЖНЕНИЙ ВО ВРЕМЯ АНЕСТЕЗИИ ПРИ АБДОМИНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 1-Й И 2-Й СТАДИЙ: РЕТРОСПЕКТИВНОЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЕ КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ // Современные проблемы науки и образования. 2025. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=34005 (дата обращения: 12.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.34005