Введение. В современных условиях научно-исследовательская работа (НИР) становится стратегическим направлением в обучении студентов в связи с необходимостью увеличения доли участия вузовской науки в развитии государства и обеспечении «…к 2030 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок» [1]. Период обучения в высшей школе является уникальным в плане становления идентификации студента как ученого: формируются не только исследовательские компетенции, но и «жажда исследовательской деятельности», что дает возможность человеку заниматься «продуктивной наукой» на протяжении всей жизни.

Выпускник медицинского вуза, обладающий системными знаниями по методологии науки, владеющий арсеналом исследовательских навыков и умений, может строить успешную долговременную карьеру не только врача-ученого или врача-педагога, но и врача-клинициста: только в этом случае он способен критически оценивать собственный клинический опыт в сопоставлении с данными литературы; выявлять и обобщать полезную информацию с выделением ориентированных на пациента проблем и приоритетов исследований; трансформировать новые идеи и знания в современные медицинские технологии, интегрируя фундаментальные и клинические данные [2].

Научно-исследовательскую работу студентов в литературе трактуют как неотъемлемую часть учебного процесса или его форму, средство активизации образовательной деятельности, элемент развития творческого потенциала личности, системообразующий компонент в профессиональном становлении специалиста, но чаще всего НИР, по данным ученых Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, приравнивают к научно-исследовательской деятельности, нацеленной либо на получение и применение новых знаний, либо на создание нового научного продукта [3, с. 29]. Исследовательскую деятельность можно рассматривать во взаимосвязи с произвольной (осознанной) саморегуляцией: все этапы исследовательской деятельности тождественны стадиям саморегулируемого обучения (по социально-когнитивной модели P.R. Pintrich – это целеполагание и планирование, мониторинг, контроль и рефлексия [4, p.469]). В данной статье под НИР студентов понимается высший уровень интеллектуальной, познавательной и творческой деятельности, как правило, под контролем педагога-наставника [5], направленной на получение новых знаний и способствующей развитию саморегулируемого обучения.

Согласно данным литературы, до сих пор имеются незадействованные возможности по вовлечению студентов в исследовательскую деятельность, что ограничивает научный потенциал и индивидуальные образовательные потребности большой аудитории [6, с. 259]. В соответствии с конструктивистским подходом, в значительной степени ориентирующимся на студента, изучение мнений респондентов-медиков относительно научно-исследовательской деятельности как системообразующего элемента в профессиональном становлении врача-ученого или врача-клинициста способствует выявлению ресурсов по вовлеченности обучающихся в НИР, адаптации учебных программ, оптимизации организации НИР и ее информированности, разработке стратегии стимулирования позитивного восприятия и мотивации студентов, созданию оптимальной среды для личностного развития как ученого.

Первый год обучения в вузе, являясь транзиторным между средней и высшей школой, считается определяющим в развитии научного интереса [6, с. 258], в связи с этим изучение восприятия и отношения студентов-медиков первого курса к научно-исследовательской деятельности является актуальной проблемой. Формированию исследовательских компетенций в значительной мере способствует молодежный научный кружок (МНК), целями которого являются вовлечение молодежи в НИР, выявление и поддержка талантливых студентов, углубление у обучающихся профессиональных знаний, развитие научно-исследовательских умений и навыков, повышение активности и ответственности, приобретение опыта организационной и публикационной деятельности. Молодежный научный кружок помогает студенту с определением дальнейшей специализации и/или в выборе карьеры ученого или педагога, что способствует воспроизводству кадров в высшей школе [7, с. 36].

В литературе имеются данные о мотивации респондентов к выполнению НИР, причинах их отказа от этой деятельности и роли наставничества [2, 5]. В то же время проведенные в этом направлении исследования являются ограниченными, в частности влияние полового признака респондентов изучено недостаточно.

Цель исследования: изучение восприятия и отношения студентов-медиков первого курса разного пола к научно-исследовательской деятельности на кафедре химии в рамках МНК для разработки стратегии повышения вовлеченности обучающихся в НИР.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явилась НИР обучающихся в медицинском вузе, предметом исследования – восприятие и отношение студентов первого курса Омского государственного медицинского университета к научно-исследовательской деятельности, проводимой сверх плана. Проанализированы рабочие программы дисциплин «Химия» (базовая часть) и «Биоорганическая химия» (вариативная часть) специальности 31.05.02 Педиатрия на предмет включения НИР в учебный процесс и формирования универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций (Федеральный стандарт ВО третьего поколения).

Проведен опрос студентов ОмГМУ, при этом репрезентативная выборка формировалась кластерным сэмплингом с учетом пяти критериев: специальность – 31.05.02 Педиатрия, курс обучения – первый, возраст – 18–23 года, базовое образование – среднее, форма возмещения затрат на обучение – бюджет или целевое обучение. Объем выборочной совокупности составил 108 человек (73%) из 149 обучающихся первого курса по данной специальности. Респонденты были разделены на 2 группы по половому признаку (юноши – 29, девушки – 79 человек). Был использован опросник, составленный И.П. Степановой, И.Г. Штейнбормом, О.В. Атавиной, В.В. Мугак [2]. Опрос касался стимулов, побуждающих обучающихся к участию в научно-исследовательской деятельности, причин отказа от НИР в формате МНК, роли наставничества, планов участия/неучастия в МНК кафедры химии. Респондентам предлагалось ранжировать готовые варианты ответов по 100-балльной шкале или представить собственные предложения по повышению вовлеченности студентов в НИР.

Результаты исследования и их обсуждение. Научно-исследовательская деятельность, как плановая (учебно-исследовательские работы), так и сверхплановая (рефераты, олимпиады, МНК), реализуемая в ходе учебного процесса по химическим дисциплинам в ОмГМУ (специальность 31.05.02 Педиатрия), способствует формированию у студентов способности «к научному анализу и публичному представлению медицинской информации на основе доказательной медицины» (ПК 19).

Несмотря на неоспоримую роль МНК в формировании исследовательских компетенций [7, с. 36], данные опроса будущих врачей не вселяют оптимизма: 32% юношей и 21% девушек не планируют участвовать в работе кружка (научный проект, литературный обзор), а 10% юношей и 28% девушек имеют противоположные намерения. Настораживает, что более половины респондентов (юноши – 58%, девушки – 51%), не определились со своей позицией, следовательно, задействованы еще далеко не все ресурсы по вовлечению обучающихся в НИР. Отечественные специалисты рекомендуют для этих целей использовать «неформальное образование», в частности мастер-классы, творческие мастерские, молодежные образовательные форумы, видеолекции [6, с. 263].

Другие выводы следуют из опроса В.П. Кузьмина, согласно которому большая часть респондентов задумываются об участии в НИР (62,4%), 23% обучающихся не заинтересованы в проведении исследований, и только 15% студентов еще не определились [8, с. 30].

Центральным вопросом исследовательской деятельности как саморегулируемого обучения является мотивация, связанная с восприятием, которая, по социально-когнитивной модели P.R. Pintrich, пронизывает все стадии этого процесса [4, p. 469]. Вовлеченность обучающихся в НИР и ее результативность во многом определяются совокупностью внутренней (интерес к НИР; приобретение универсальных знаний, умений и навыков; самореализация и др.) и внешней (высокая конкурентоспособность в вузе и будущей карьере; бонусы за НИР материального и нематериального характера, новые знакомства, поездки на конференции) мотивацией. Вместе с тем, именно внутренняя мотивация, связанная с долговременным положительным восприятием НИР и удовлетворенностью этой деятельностью, оказывает значительное влияние на формирование умений целеполагания и планирования, навыков самоорганизации, мониторинга, самоконтроля и саморефлексии [3, с. 39], иными словами, на развитие саморегулируемого обучения.

Юноши и девушки на начальном этапе обучения в медицинском вузе имеют разный спектр мотивов к выполнению научных исследований в рамках МНК (рис. 1). Прежде всего, они имеют различный превалирующий мотив к выполнению НИР: для юношей, исходя из классификации П.М. Лапина и Е.А. Балезиной [9, с. 665], – это профессиональный (более глубокое изучение дисциплины, развитие узких профессиональных компетенций) (37%), а для девушек – ценностный (интересный) (26%) процесс. Юноши, как и девушки, считают научно-исследовательскую деятельность интересным процессом (16%), но этот мотив для них является менее значимым, чем для девушек. Для девушек по сравнению с юношами глубокое изучение дисциплины, развитие профессиональных компетенций являются менее значимым мотивом (20%). Все опрошенные студенты имеют социальный мотив (самоутверждение и повышение социального статуса) к участию в НИР, но девушки придают этому мотиву большее значение (юноши – 10%, девушки – 15%). Стоит подчеркнуть, что юноши, в отличие от девушек, ориентируются на вынужденный мотив (внешнее принуждение со стороны педагога) (13% и 2% соответственно). Кроме того, вовлеченность в научно-исследовательскую деятельность девушек, в отличие от юношей, в большей степени продиктована формально-академическим мотивом – стремлением к получению бонусов и, вероятно, гарантированного успеха на промежуточной аттестации (18% и 5% соответственно), а также коммуникативным мотивом (10% и 3% соответственно). Для юношей, в отличие от девушек, стимулом к выполнению исследований выступает личностный мотив (НИР – источник универсальных знаний и навыков) (10% и 4% соответственно). Чрезвычайно тревожным и негативным представляется факт, что ситуативный мотив (НИР – престижный вид деятельности) на современном этапе развития общества, с точки зрения респондентов, практически отсутствует: все обучающиеся, как юноши, так и девушки, отводят престижности НИР как мотиву от 1 до 3%, что указывает на необходимость принятия неотложных и системных мер по повышению престижности научно-исследовательской деятельности. Вместе с тем, по данным В.П. Кузьмина, около двух пятых студентов-медиков считают, что в современном мире престиж науки увеличивается, треть – не изменяется, одна восьмая – уменьшается, одна девятая часть респондентов затруднились ответить [8, с. 29].

Рис. 1. Мотивы студентов разного пола к участию в НИР

Источник: составлено авторами

В целом, можно констатировать, что у студентов первого года обучения в медицинском вузе, как у юношей, так и у девушек, внешние стимулы к участию в НИР преобладают над внутренними. Полученные данные можно сопоставить с эмпирическими данными отечественных специалистов только в определенной мере, так как их исследование проводились без учета не только гендерного признака, но и, как правило, этапа обучения. Данные М.Г. Боровковой, М.В. Краснова, Л.А. Николаевой и М.Н. Григорьевой подтверждают, что внешняя мотивация студентов-медиков превалирует над внутренней: будущими врачами, прежде всего, движут профессиональный (более 65%) и формально-академический (более 60%) мотивы, в меньшей степени – личностный (около 40%) и социальный (около 35%) [10].

В исследовании В.П. Кузьмина также выявлена более сильная внешняя мотивация студентов-медиков младших курсов к участию в НИР, чем внутренняя; ранг мотивов выглядит следующим образом: формально-академический (увеличение шансов поступить в магистратуру/аспирантуру – 25%, дополнительная стипендия – 21%, дополнительные преимущества при трудоустройстве – 15%, возможность получить экзамен/зачет автоматом – 8%) > социальный (возможность саморазвития – 12%, возможность оценить свои силы, получить признание – 6%) > личностный (возможность получить новый опыт и знания) > коммуникативный (знакомство с новыми людьми – 2%) [8, с. 30].

По данным Н.Н. Катаевой, Н.А. Нароновой, Е.Ю. Ермишиной, К.О. Голицыной и Н.А. Белоконовой, наоборот, внутренние мотивы обучающихся к выполнению внеаудиторных исследований преобладают над внешними: личностный (70%) > ценностный (63%) > социальный (58%) > профессиональный (42%) > коммуникативный (37%) > ситуативный (25%) > формально академический (24%) > вынужденный (8%) [11, с. 27].

Следует отметить, что восприятие и отношение студентов-медиков различных государств к научно-исследовательской деятельности в период обучения в высшей школе, несмотря на различия в системах медицинского образования, имеют схожие черты [7]. Согласно данным литературы, личностный мотив студентов-медиков, обучающихся в Республике Беларусь, превалирует над всеми остальными: более половины респондентов рассматривают НИР как источник знаний и навыков; на втором месте – формально-академический (студенты-прагматики используют НИР как своеобразную страховку при аттестации) и профессиональный (обучающиеся воспринимают участие в научных кружках как возможность ближе познакомиться с будущей профессией), на третьем – коммуникативный (студенты рассматривают такие кружки как социальный круг общения) мотивы [12].

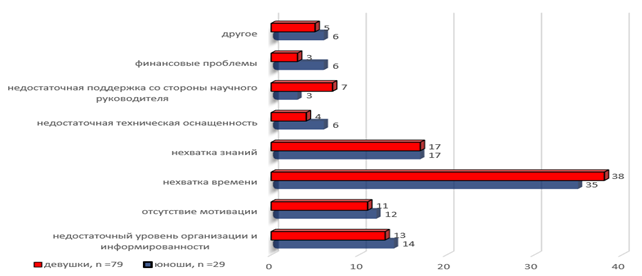

При анализе причин отказа будущих врачей от НИР на начальном этапе обучения в высшей школе (рис. 2) выявлено, что они независимо от половой принадлежности, прежде всего, обеспокоены такой серьезной проблемой, как нехватка времени (юноши – 35%, девушки – 38%), обусловленной как процессами адаптации организма, так и спецификой обучения в медицинском вузе: изучение анатомии, гистологии, латинского языка требует от студентов не только логического мышления, хорошей базовой подготовки, но и времени на зазубривание. Возможно, частично эта проблема может быть решена усилением мотивации обучающихся, внедрением новых интерактивных методов обучения, а также оптимизацией учебного расписания.

Рис. 2. Причины отказа студентов разного пола от участия в НИР

Источник: составлено авторами

В меньшей степени респондентов-медиков разного пола волнует нехватка знаний (17%), что объясняется, как правило, наличием определенного исследовательского опыта, полученного в средней школе. Кроме того, на вовлеченность юношей и девушек в НИР могут негативно повлиять погрешности в организации научно-исследовательской деятельности и ее информированности (14% и 13% соответственно), следовательно, решение педагогом организационных проблем может привести к увеличению численности МНК. Также в качестве причины неучастия в НИР на первом курсе обучающиеся называют отсутствие мотивации (юноши –12%, девушки – 11%).

В то же время как юноши, так и девушки при проведении НИР в качестве причин отказа от научно-исследовательской деятельности выделяют недостаточную приборную оснащенность, финансовые трудности, а также недостаточный уровень наставничества (3– 7%).

Полученные данные в определенной степени согласуются с результатами опроса, проведенного учеными Уральского государственного медицинского университета: будущие врачи в качестве причин отказа от НИР называют отсутствие свободного времени (25%) и нехватку знаний по химии (16%); в то же время студенты хотели бы заняться исследовательской деятельностью по другой дисциплине (42%); примерно пятая часть обучающихся такой деятельностью не интересуются (17%) [11].

В другом исследовании установлено, что респонденты-медики отказываются от участия в НИР из-за отсутствия мотивации (42%), организационных проблем (недостаточная информированность – 25%, недостаточный уровень организация научно-исследовательской деятельности – 25%), низкого уровня наставничества (23%) [10].

Студенты-медики, обучающиеся в других государствах, в основном отмечают организационные проблемы, нехватку знаний и умений, отсутствие мотивации. Так, согласно опросу ученых Белорусского государственного медицинского университета, основным препятствием к выполнению НИР выступает временной фактор, второй по значимости барьер – отсутствие собственных идей для написания работы, третий – неудобное время заседания кружков [12].

При анализе роли наставничества (табл. 1) установлено, что все респонденты, как юноши, так и девушки, имеют запрос на доминантную роль научного руководителя при осуществлении НИР (62% и 64% соответственно), что, возможно, является следствием недостатка у них знаний и исследовательских умений. Вместе с тем, юноши по сравнению с девушками придают большее значение поддержке педагога-наставника на всех этапах исследования, начиная с постановки цели и задач (24% и 19%) и заканчивая подготовкой докладов, тезисов и статей (23% и 19% соответственно). Девушки, в отличие от юношей, в большей степени подчеркивают значимость контроля и требовательности наставника, а также важность оперативной обратной связи (19% и 9% соответственно).

Таблица 1

Роль наставничества в эффективности НИР студентов разного пола

|

Респонденты |

Ранжирование ответов по 100-балльной шкале, % |

||||

|

Собственные усилия |

Методическая и научная помощь педагога |

||||

|

Постановка цели, задач и подробное инструктирование на всех этапах НИР |

Контроль и требовательность, оперативная обратная связь |

Помощь в оформлении тезисов и статей |

Другое

|

||

|

Юноши (n=29) |

38 |

24 |

9 |

23 |

6 |

|

Девушки (n=79) |

36 |

19 |

19 |

19 |

7 |

Примечание: составлено авторами

Следует отметить, что студенты младших курсов, безусловно, еще не могут быть полностью автономными: от научного руководителя зависят восприятие исследовательской деятельности обучающимися, их внешняя мотивация и научная идентичность, но, прежде всего, формирование исследовательских навыков и результативность НИР. В то же время, по данным литературы, студенты первого курса уже способны определять многие аспекты исследований, поэтому для ускорения формирования исследовательских компетенций педагогу-наставнику уже на этом этапе следует переходить от доминантного стиля руководства (опека, наставничество) к партнерству или сотрудничеству [13].

Из немногочисленных индивидуальных предложений обучающихся по улучшению работы МНК можно выделить смещение вектора тематики НИР в практико-ориентированную плоскость, выступления студентов старших курсов с мастер-классами на заседаниях МНК.

Заключение. Исследование восприятия и отношения респондентов первого курса к научно-исследовательской деятельности в медицинском вузе выявило у МНК кафедры химии наличие большой потенциальной аудитории (среди респондентов отмечен высокий процент не определившихся с участием в НИР).

При изучении мотивации студентов к участию в НИР выявлен разный спектр мотивов в зависимости от полового признака. Прежде всего, различие касается превалирующего стимула: юноши выделяют профессиональный, девушки – ценностный мотив. Кроме того, для юношей, в отличие от девушек, менее значимым является социальный мотив, при этом они выделяют вынужденный и личностный мотивы. Девушки в большей степени по сравнению с юношами придают значение формально-академическому и коммуникативному мотивам.

Основной причиной отказа от участия в работе МНК респонденты разного пола считают организационный момент, поэтому оптимизация учебных планов и расписания, а также повышение уровня информированности будут способствовать увеличению численности членов МНК. Обучающиеся также называют личностные причины, связанные с недостатком знаний, умений и отсутствием мотивации.

Исследование выявило, что обучающиеся первого курса, как юноши, так и девушки, еще не имеют запроса на автономность в НИР, напротив, они во многом надеются на поддержку со стороны педагога-наставника. Вместе с тем, юноши, в отличие от девушек, склонны в большей степени ждать помощи научного руководителя в постановке цели и задач исследования, сопровождении НИР, обсуждении результатов и подготовке докладов и публикаций. В то же время для девушек значение контроля и требовательности педагога, а также оперативной обратной связи выше, чем для юношей. Безусловно, на начальном этапе обучения в вузе позитивное восприятие и отношение студентов к НИР, их вовлеченность в эту деятельность, эффективность научно-исследовательской деятельности в значительной степени определяются квалификацией и деятельностью педагога. Несмотря на ожидание респондентами доминантной позиции педагога, последнему следует по возможности как можно раньше предоставлять автономность студентам на определенных этапах НИР.

Для улучшения работы МНК кафедры химии студенты предлагают переориентировать тематику НИР в практико-ориентированную плоскость, запланировать выступления студентов старших курсов с докладами по результатам собственных исследований на заседаниях МНК.

Таким образом, при разработке стратегии повышения вовлеченности обучающихся в НИР следует учитывать различную мотивацию юношей и девушек. Перспективным представляется изучение мнений студентов-медиков первого курса различных специальностей в зависимости от этапа обучения в вузе.

Библиографическая ссылка

Степанова И.П., Мугак В.В., Постнова Т.В., Атавина О.В., Мендубаева З.А., Макарова О.А. ВОСПРИЯТИЕ И ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ РАЗНОГО ПОЛА К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КАФЕДРЕ ХИМИИ // Современные проблемы науки и образования. 2025. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33998 (дата обращения: 12.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.33998