Введение. В настоящее время прослеживается тенденция увеличения частоты различной патологии органов репродуктивной системы, ассоциированной с наличием возбудителей инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) [1, 2]. Этим определяется повышенное внимание к поиску компетентного решения проблем, связанных с такой патологией.

На текущий момент ориентированность такого подхода обусловлена увеличением случаев генерализации и хронизации патологических процессов, связанных с воспалением, определяющих серьезные патофизиологические и патоморфологические изменения в тканях организма. Несвоевременная и неадекватная диагностика и не совсем компетентное лечение воспалительных заболеваний органов репродуктивной системы приводят к формированию некоторых патологических состояний, таких как опухолевые процессы, бесплодие, различная патология в беременности и т.д. [3, 4, 5].

При хроническом течении воспалительного заболевания клиническая картина выражена весьма слабо, особенно у пациентов с наличием условно-патогенной инфекции, передаваемой половым путем, в большинстве случаев протекающей субъективно-бессимптомно, что составляет 88,7% случаев; в то же время в 86,1% случаев имеют место различные поражения биологических тканей шейки матки и цервикального канала [6, 7, 8].

Многие отечественные и зарубежные исследователи акцентируют внимание на том, что воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) протекают не только с участием безусловно-патогенных ИППП, но и с участием условно-патогенной микрофлоры [9, 10, 11].

Изучению взаимосвязи условно-патогенных ИППП в патологии органов малого таза посвящено множество публикаций. Несмотря на это, до сих пор отсутствует единое мнение о данной проблеме. Связано это, с одной стороны, с широким распространением условно-патогенных ИППП, с другой – с высокой частотой их выявления при различных патологических процессах в акушерстве и гинекологии, урологии, дерматовенерологии, онкологии [12, 13, 14].

Ведущие ученые страны отмечают, что воспалительные заболевания органов малого таза, ассоциированные с условно-патогенными инфекциями, чрезвычайно неблагоприятно влияют на репродуктивную функцию женщин, обусловливая главные медицинские, социальные и экономические проблемы в Российской Федерации [15, с. 9].

Цель исследования: Изучить особенности клинико-лабораторного и социально-бытового профиля женщин репродуктивного возраста с воспалительными заболеваниями органов половой системы.

Материалы и методы исследования. Проведена научно-исследовательская работа с участием 148 пациенток репродуктивного возраста, давших добровольное информированное согласие. Использовались общие принципы обследования пациентов с заболеваниями органов половой системы, определяемыми клиническими рекомендациями Российского общества дерматовенерологов и косметологов (РОВДК) «Дерматовенерология» (Москва, 2021), включающие: сбор анамнеза и анкетирование, клиническое обследование, забор биоматериала у пациентов для лабораторного исследования с последующей постановкой клинического диагноза.

Результаты и их обсуждение. Были обследованы 148 женщин с различными жалобами, связанными с органами мочеполовой системы. Пациентки были в репродуктивном возрасте – от 18 до 40 лет (29,2±3,4 года). Из них самостоятельно обратились 29 человек, что составило 19,6%. Чаще всего пациентки были направлены на консультацию к гинекологу – 23 человека (15,5%), урологу – 19 (12,8%), врачу ультразвуковой диагностики – 18 (12,2%), психологу – 16 (10,8%) и репродуктологу – 15 (10,1%). Врачи этих пяти специальностей направили 91 пациента из 119, что составило 76,5%. Необходимо отметить, что в 10,8% случаев пациентки были направлены психологами, что свидетельствует о различных изменениях психоэмоционального состояния таких больных. Кроме того, в 76,5% случаев к дерматовенерологу для консультирования пациенты были направлены врачами других специальностей, что подчеркивает высокую преемственность врачей (табл. 1).

Таблица 1

Результаты первичного обращения обследованных женщин

|

Специалист |

абс. |

% |

|

Гинеколог |

23 |

15,5 |

|

Уролог |

19 |

12,8 |

|

Терапевт |

6 |

4,1 |

|

Врач общей практики |

10 |

6,7 |

|

Врач УЗИ |

18 |

12,2 |

|

Репродуктолог |

15 |

10,1 |

|

Эндокринолог |

12 |

8,1 |

|

Психолог |

16 |

10,8 |

|

Самостоятельно |

29 |

19,6 |

|

Всего |

148 |

100,0 |

Примечание: составлено авторами

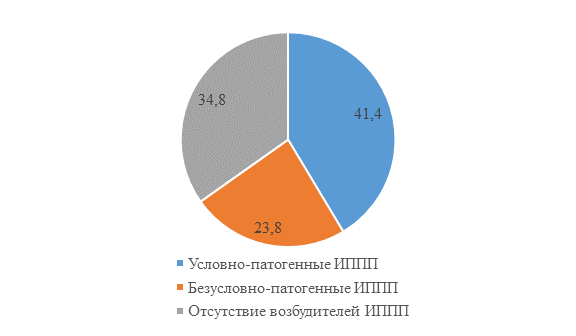

Всем обратившимся пациенткам была проведена этиологическая диагностика биоматериала отделяемого мочеполовых органов молекулярно-биологическим методом (полимеразной цепной реакцией) соскоба эпителиальных клеток в международной сети лабораторных исследований «Ситилаб» на 12 основных патогенов урогенитального тракта (шифр: патогены 12). У 52 (34,8%) пациенток возбудители ИППП не выявлены, у 61 (41,4%) пациентки выявлены различные виды условно-патогенных инфекций, и только у 35 пациенток (23,8%) выявлены безусловно-патогенные возбудители ИППП. Только у 52 (34,8%) пациенток из 148 отсутствовали возбудители безусловно-патогенных и условно-патогенных инфекций, передаваемых половым путем. Таким образом, в 65,2% случаев имело место инфицирование органов репродуктивной системы (рис. 1).

Рис. 1. Результаты этиологической диагностики обследованного контингента пациенток. Составлено авторами

Чрезвычайно важным было изучение спектра выявленных возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, как условно-патогенных, так и безусловно-патогенных (табл. 2, 3).

Таблица 2

Спектр выявленных возбудителей безусловно-патогенных ИППП (n=35)

|

Возбудитель ИППП |

абс. |

% |

|

Neisseria gonorrhoeae |

4 |

11,4 |

|

Chlamydia trachomatis |

10 |

28,6 |

|

Trichomonas vaginalis |

8 |

22,8 |

|

HPV (16,18) |

7 |

20,0 |

|

HSV (1,2) |

6 |

17,1 |

|

Смешанные |

– |

– |

|

Всего |

35 |

100,0 |

Примечание: составлено авторами

Из безусловно-патогенных возбудителей ИППП наиболее часто встречалась Chlamydia trachomatis – 10 случаев из 35, что составило 28,6%, далее Trichomonas vaginalis – 8 (22,8%), вирус папилломы человека 16-го и 18-го типов (HPV 16,18) – 20%. Необходимо отметить, что Neisseria gonorrhoeae заняла лишь последнее ранговое место – 11,4%.

Таблица 3

Спектр выявленных возбудителей условно-патогенных ИППП (n=61)

|

Возбудитель ИППП |

абс. |

% |

|

Mycoplasma hominis |

11 |

18,0 |

|

Ureaplasma urealyticum |

14 |

23,0 |

|

Ureaplasma parvum |

13 |

21,3 |

|

Gardnerella vaginalis |

9 |

14,8 |

|

Candida albicans |

6 |

9,8 |

|

Смешанные |

8 |

13,1 |

|

Всего |

61 |

100,0 |

Примечание: составлено авторами

Результаты этиологической диагностики показали, что у обследованных пациенток наиболее часто встречались возбудители условно-патогенных инфекций, передаваемых половым путем, составляя 41,4%. Наиболее часто отмечались уреаплазменная инфекция, представленная Ureaplasma urealyticum (23,0%) и Ureaplasma parvum (21,3%), суммарно имея место почти у половины пациенток с условно-патогенными ИППП – 44,3%. На третьей позиции выявлялась Mycoplasma hominis (11) – 18,0%. У 8 (13,1%) пациенток была диагностирована смешанная инфекция.

Предъявленные жалобы пациенток исследованных групп представлены в таблице 4.

Таблица 4

Жалобы пациенток исследованных групп

|

|

Всего |

ИППП не выявлена |

Условно-патогенные ИППП |

Безусловно-патогенные ИППП |

||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Выделения |

19 |

12,4 |

5 |

3,4 |

6 |

4,0 |

8 |

5,4 |

|

Боли внизу живота в пояснице в промежности |

11 6 3 2 |

7,4 3,3 2,0 1,3 |

2 1 1 – |

1,3 – – – |

5 3 1 1 |

3,4 2,0 – – |

4 2 1 1 |

2,7 1,3 – – |

|

Дизурия частые позывы жжение |

15 7 8 |

10,0 4,6 4,7 |

4 3 1 |

2,7 2,0 – |

6 2 4 |

4,0 1,3 2,6 |

5 2 3 |

3,4 1,3 2,0 |

|

Аноргазмия |

7 |

5,3 |

3 |

2,0 |

2 |

1,3 |

2 |

1,3 |

|

Отсутствие либидо |

16 |

10,7 |

6 |

4,0 |

7 |

4,7 |

3 |

2,0 |

|

Сексуальная неудовлетворенность |

12 |

8,0 |

2 |

1,3 |

6 |

4,0 |

4 |

2,7 |

|

Бесплодие первичное вторичное |

22 18 4 |

14,8 12,1 2,6 |

10 8 2 |

6,7 5,4 1,3 |

8 6 2 |

5,3 4,0 1,3 |

4 4 – |

2,7 2,7 – |

|

Апатия |

15 |

10,0 |

7 |

4,7 |

5 |

3,4 |

3 |

2,0 |

|

Сочетанные жалобы |

15 |

10,0 |

3 |

2,0 |

9 |

6,0 |

3 |

2,0 |

|

Отсутствие жалоб |

8 |

5,4 |

4 |

2,7 |

3 |

2,0 |

1 |

– |

|

Всего |

148 |

100 |

52 |

34,8 |

61 |

41,4 |

35 |

23,8 |

Примечание: составлено авторами

Как видно из таблицы 4, на первом месте были жалобы на бесплодие – 22 пациентки из 148, что составило 14,8%, далее – жалобы на выделения 19 (12,4%). На третьем месте – отсутствие полового влечения (либидо) – 16 случаев (10,7%). Примерно одинаково распределились жалобы на дизурию 15 (10,1%), апатию (10,1%) и сочетанные жалобы (10,0%). Только в 8 случаях (5,4%) у пациенток отсутствовали жалобы. Таким образом, в 94,6% случаев пациентки предъявляли различные жалобы при первом обращении к врачу-дерматовенерологу, из них в 34,0% случаев (примерно у трети всей обследованной группы пациенток) были жалобы на психосексуальные расстройства.

Результаты социально-бытового анализа обследованного контингента пациенток показали следующие результаты (табл. 5).

Таблица 5

Социально-бытовая характеристика пациенток обследованных групп

|

|

Безусловно-патогенные ИППП (n=35) |

Условно-патогенные ИППП (n=61) |

ИППП не выявлены (n=52) |

Всего (n=148) |

||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Семейное положение: замужем одинокая в разводе вдова |

4 9 11 11 |

11,4 25,7 31,4 31,4 |

8 19 26 8 |

13,1 31,1 42,7 13,1 |

31 8 6 7 |

59,6 15,4 11,5 13,5 |

43 36 43 26 |

29,1 24,3 29,1 17,6 |

|

Начало половой жизни: до брака в браке |

31 4 |

88,5 11,5 |

49 12 |

80,3 19,7 |

32 20 |

61,5 38,5 |

112 36 |

75,7 24,3 |

|

Число половых партнеров с начала половой жизни: 0–1 2–3 4–10 >10 virgo |

4 18 9 3 1 |

11,4 51,4 25,7 8,6 – |

10 36 8 5 2 |

16,4 59,0 13,1 8,2 3,3 |

8 23 16 2 3 |

15,4 44,2 30,8 3,8 5,8 |

22 77 33 10 6 |

14,9 52,0 22,3 6,7 4,0 |

|

Число половых партнеров за последние 3 месяца: 0 1 2–3 >3 |

1 4 21 10 |

– 11,4 60,0 28,6 |

1 10 25 25 |

– 16,4 41,0 41,0 |

6 10 21 15 |

11,5 16,4 40,4 28,8 |

8 24 67 50 |

5,4 16,2 45,3 33,8 |

|

Ритм половой жизни в неделю 1 2–3 >4 |

18 13 4 |

51,4 37,1 11,4 |

32 24 5 |

52,5 39,4 8,2 |

28 16 8 |

53,8 30,8 15,4 |

78 53 17 |

52,7 35,8 11,5 |

|

Вид сексуального контакта: генитально-генитальный орогенитальный аногенитальный смешанный |

11 10 2 12 |

31,4 28,6 5,7 34,3 |

25 11 3 22 |

41,0 18,0 4,9 36,1 |

22 9 1 20 |

42,3 17,3 – 32,8 |

58 30 6 54 |

39,2 20,3 4,1 36,5 |

|

Способы личной профилактики: не применялся подмывания после coitus спринцевания |

12 15 8 |

34,3 42,9 22,8 |

20 28 13 |

32,8 46,0 21,1 |

26 20 6 |

50 38,5 11,5 |

62 63 27 |

41,9 42,6 18,2 |

|

Способ контрацепции: ВМС оральная эякуляция механическая контрацепция физиологическая не применялся |

10 2 9 6 8 |

28,6 5,7 25,7 17,1 22,8 |

22 6 20 6 29 |

36,1 9,8 32,8 9,8 47,5 |

21 6 16 2 7 |

40,4 11,5 30,8 3,8 13,5 |

53 14 45 14 44 |

35,8 9,5 30,4 9,5 29,7 |

Примечание: составлено авторами

Чаще всего различными заболеваниями органов репродуктивной системы страдали как замужние женщины, так и женщины, находящиеся в разводе (по 29,1%), реже – вдовы (17,6%). Из них связанные с безусловно-патогенными ИППП в разводе и вдовы – по 31,4%, реже (25,7%) – одинокие. Такое же соотношение в группе женщин с условно-патогенными ИППП – 42,7% и 31,1% соответственно.

В 75,7% случаев половую жизнь начинали до брака, и только в четверти случаев (24,3%) – в браке.

Преимущественно это были женщины с 2–3 партнерами (52,0%), и только в 4,0% случаев – женщины-девственницы.

Чаще всего заболеваемость отмечалась у женщин с количеством партнеров 2–3 в течение последних 3 месяцев (45,3%) и с количеством партнеров более 3 (33,8%).

По виду сексуального контакта доминировали генитально-генитальный (39,2%) и смешанные виды сексуального контакта (36,5%). В каждом пятом случае практиковался только орогенитальный сексуальный контакт (20,3%).

Преимущественным методом личной профилактики явилось «подмывание после полового контакта» (42,6%), в 41,9% случаев профилактические мероприятия не проводились.

У 35,8% женщин, страдающих заболеваниями органов репродуктивной системы, имелась внутриматочная спираль (ВМС), в 29,7% случаев контрацепция не применялась. Таким образом, при анализе социально-бытовых характеристик по таким основным параметрам, как семейное положение, начало половой жизни, количество половых партнеров, способы личной профилактики, не выявлено существенной разницы в группах с безусловно-патогенными и условно-патогенными ИППП. Существенное отличие имеется от других в группе пациенток с отсутствием возбудителей ИППП: замужние составили 59,6%, начало половой жизни в браке отмечено у 38,5% пациенток, генитально-генитальные сексуальные контакты имели место в 42,3% случаев. В 50,0% случаев не применялись методы личной профилактики.

Изучение структуры заболеваемости органов половой системы показало следующие результаты (табл. 6).

Таблица 6

Структура заболеваемости органов половой системы обследованного контингента

|

Заболеваемость |

Безусловно-патогенные ИППП (n=35) |

Условно-патогенные ИППП (n=61) |

ИППП не выявлены (n=52) |

Всего (n=148) |

||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Воспалительные заболевания |

12 |

34,3 |

17 |

27,9 |

18 |

34,6 |

47 |

31,6 |

|

Фоновые состояния шейки матки |

3 |

8,6 |

5 |

8,2 |

2 |

3,8 |

10 |

6,7 |

|

Миома матки |

2 |

2,0 |

6 |

9,8 |

4 |

7,6 |

2 |

8,1 |

|

Опущение влагалища, матки |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

1 |

– |

|

Новообразования яичников |

2 |

2,0 |

3 |

4,9 |

1 |

– |

6 |

4,1 |

|

Эндометриоз |

1 |

- |

3 |

4,9 |

2 |

3,8 |

6 |

4,1 |

|

Нарушение менструального цикла |

4 |

4,0 |

7 |

11,5 |

5 |

9,6 |

16 |

10,8 |

|

Синдром поликистозных яичников |

2 |

2,0 |

5 |

8,2 |

6 |

11,5 |

13 |

8,8 |

|

Прочие заболевания |

7 |

20,0 |

12 |

19,6 |

8 |

15,4 |

27 |

18,2 |

|

Отсутствие заболевания |

2 |

2,0 |

3 |

4,9 |

5 |

9,6 |

10 |

6,7 |

|

Всего |

35 |

100 |

61 |

100 |

58 |

100 |

148 |

100 |

Примечание: составлено авторами

В одной трети случаев (47 случаев из 148, 31,6%) наблюдались различные воспалительные заболевания органов репродуктивной системы; в 27 случаях (18,2%) выявлялись другие различные заболевания, в 12 случаях (8,1%) – миома матки разной степени размеров и локализации; в 16 случаях (10,8%) – различные нарушения менструального цикла. Только в 10 случаях (6,7%) не выявлено никаких патологических изменений органов репродуктивной системы.

По группам пациенток прослеживалась следующая тенденция: в группе с безусловно-патогенными ИППП воспалительными заболеваниями страдали 12 человек из 35 (34,3%), в группе с условно-патогенными ИППП – 17 человек (27,9%), в группе с отсутствием возбудителей ИППП – 18 из 52, что составило 34,6%. Прочие гинекологические заболевания выявлены в 20,0% случаев, 19,6% случаев и в 15,4% случаев соответственно. Отсутствие выявленной патологии отмечали соответственно в 2,0%, 4,9% и в 9,6% случаев.

При объективном гинекологическом обследовании пациенток было выявлено следующее (табл. 7).

Таблица 7

Характер выделений из влагалища при первичном осмотре (n=148)

|

Характер выделений |

Всего |

Условно-патогенные ИППП |

Безусловно-патогенные ИППП |

ИППП отсутствовали |

||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Обильные |

18 |

12,1 |

8 |

11,8 |

4 |

1,9 |

6 |

8,9 |

|

Умеренные |

26 |

17,2 |

11 |

16,3 |

6 |

8,9 |

9 |

13,3 |

|

Слизистые |

11 |

7,4 |

5 |

7,4 |

2 |

3,0 |

4 |

6,0 |

|

Слизисто-гнойные |

21 |

14,1 |

9 |

13,3 |

5 |

7,4 |

7 |

10,4 |

|

Гнойные |

2 |

1,3 |

1 |

– |

1 |

– |

– |

– |

|

Творожистые |

12 |

8,0 |

5 |

7,4 |

3 |

4,4 |

4 |

6,0 |

|

Кровянистые |

2 |

1,3 |

1 |

– |

1 |

– |

– |

– |

|

С запахом |

22 |

17,4 |

9 |

13,3 |

5 |

7,4 |

8 |

12,0 |

|

Отсутствуют |

34 |

22,8 |

14 |

20,7 |

8 |

12,8 |

12 |

17,8 |

|

Всего |

148 |

100 |

61 |

41,8 |

35 |

23,4 |

52 |

34,8 |

Примечание: составлено авторами

При первичном сборе анамнеза больные только в 12,4% случаев предъявляли жалобы на выделения, в то время как при объективном обследовании выделения были отмечены у 77,2% обследованных. Выяснилось, что пациентки игнорировали жалобы на выделения, считая, что это «обычные бели». Таким образом, разница между жалобами пациенток на выделения и результатами объективного обследования составила 64,8%.

Чаще всего выделения носили умеренный характер – 26 (17,2%) с запахом (17,4%), далее обильные – 18 (12,1%) слизисто-гнойного характера – 21 (14,1%). Гнойные выделения имелись лишь у 1,3% обследованных (у 2 пациенток). Настораживающим было наличие кровянистых выделений – у 2 человек (1,3%). Этим пациенткам требовалось дополнительное обследование, которое было проведено при помощи цифровой оптико-волоконной видеокольпоскопии, которое показало наличие эктопии шейки матки. Дополнительно проведенное обследование на онкоцитологию по Папаниколау и проведение проб с 3%-ной уксусной кислотой и 10%-ной настойкой йода подтвердили доброкачественность данной патологии. Тем не менее, все пациентки были направлены к врачам акушерам-гинекологам для последующего ведения.

Лабораторные исследования биопроб органов репродуктивной системы по методу Грама проводились по следующим основным параметрам (табл. 8).

Таблица 8

Результаты лабораторных исследований отделяемого органов репродуктивной системы обследованного контингента больных (n=148)

|

Показатели |

Безусловно-патогенные ИППП (n=35) |

Условно-патогенные ИППП (n=61) |

Возбудители ИППП отсутствуют (n=52) |

|||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Количество лейкоцитов в поле зрения: <5 6–10 11–15 15–20 >20 |

0 1 4 6 24 |

– – 2,7 40,0 16,1 |

3 10 18 17 13 |

2,0 6,7 12,1 11,4 8,7 |

32 10 5 5 1 |

24,4 6,7 3,4 3,4 – |

|

Слизь: отсутствует + ++ +++ ++++ |

0 1 13 3 18 |

– – 8,7 2,0 12,1 |

3 2 23 22 8 |

2,0 1,3 15,4 14,7 5,4 |

28 16 5 2 1 |

18,8 10,8 3,4 1,3 – |

|

Количество эпителиальных клеток в 1 п/зр: 1–2 3–4 5–6 6–10 >10 |

2 5 6 18 4 |

1,3 3,4 4,0 12,1 2,7 |

5 7 15 17 16 |

3,4 4,7 10,1 11,4 10,8 |

22 18 9 2 1 |

14,7 12,1 6,0 1,3 – |

|

Микрофлора (качественно): кокковая палочковая смешанная |

11 8 16 |

7,4 5,4 10,8 |

24 8 29 |

16,1 5,4 14,7 |

18 32 12 |

12,1 21,6 8,0 |

|

Микрофлора (количественно): обильная умеренная скудная отсутствует |

15 6 6 8 |

10,1 4,0 4,0 8,0 |

34 12 9 6 |

22,8 8,0 6,0 4,0 |

19 30 2 0 |

12,8 20,1 1,3 – |

Примечание: составлено авторами

Степень воспалительной реакции оценивали по количеству лейкоцитов в поле зрения микроскопа. Количество лейкоцитов менее 5, что свидетельствовало об отсутствии воспалительной реакции, в группе пациенток с наличием безусловно-патогенных ИППП не определяли ни у одной пациентки; у пациенток с условно-патогенными ИППП выявились в 2,0% случаев, в 24,4% случаев у пациенток – с отсутствием ИППП. Количество лейкоцитов более 20 в поле зрения, что свидетельствовало о наличии воспалительной реакции, выявили у 16,1% пациенток с безусловно-патогенными ИППП, в 8,7% – с условно-патогенными ИППП, и лишь у 1 пациентки – с отсутствием возбудителей ИППП.

Отсутствие слизи не было отмечено ни у одной пациентки с безусловно-патогенными ИППП, у 2,0% с условно-патогенными ИППП и у 24,4% пациенток без наличия возбудителей ИППП. В то же время наличие обильной слизи (++++), что характеризовалось как значительная степень воспалительной реакции, отмечено у 12,1% пациенток с безусловно-патогенными ИППП, в 5,4% случаев с условно-патогенными ИППП и у 1 пациентки с отсутствием возбудителей ИППП.

Степень повреждения эпителиальной ткани оценивали по количеству эпителиальных клеток в биоматериале. Количество эпителиальных клеток до 2 в п/зр (с минимальным повреждением эпителиального покрова) выявилось у 1,3% пациенток с безусловно-патогенными ИППП, в 3,4% случаев с условно-патогенными ИППП и в 14,7% случаев с отсутствием возбудителей ИППП.

Количество слизи свыше 10 в п/зр микроскопа свидетельствовало о высокой степени повреждения эпителиальной ткани. В 2,7% случаев она выявлялась у пациенток с безусловно-патогенными ИППП, в 10,8% случаев – у пациенток с условно-патогенными ИППП и у 1 пациентки – с отсутствием ИППП. Оценка данного показателя говорит о том, что возбудители условно-патогенных ИППП почти в 4 раза чаще повреждают эпителиальные ткани по сравнению с безусловно-патогенными ИППП.

Только кокковая флора была выявлена у 7,4% пациенток с безусловно-патогенными ИППП, в 16,1% случаев – с условно-патогенными ИППП и в 12,1% случаев – с отсутствием ИППП. Только палочковая флора по 5,4% случаев определялась у пациенток с безусловно-патогенными ИППП и условно-патогенными ИППП и в 21,6% случаев – с отсутствием ИППП. Смешанная флора выявлялась во всех группах, но чаще отмечалась в группе с условно-патогенными ИППП – 14,7%, затем в группе с безусловно-патогенными ИППП – 10,8%, и в 8,0% случаев – у пациенток с отсутствием ИППП.

Заключение. Проведенные исследования продемонстрировали, что у женщин с условно-патогенными и безусловно-патогенными ИППП основные параметры, характеризующие состояние репродуктивной системы, сопоставимы. Это указывает на необходимость проявления большого внимания к пациенткам с условно-патогенными ИППП со стороны медицинского сообщества. В частности, данные исследования подчеркивают важность комплексного подхода к диагностике и лечению таких пациенток, а также проведению профилактических мероприятий, направленных на предотвращение развития хронических воспалительных процессов и осложнений. Результаты исследований подчеркивают важность актуализации существующих подходов к ведению пациенток с условно-патогенными ИППП.

Библиографическая ссылка

Абдрахманов Р.М., Тазиева Л.В., Абдрахманов А.Р., Абдрахманова Д.Р. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА // Современные проблемы науки и образования. 2025. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33988 (дата обращения: 12.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.33988