Введение

В настоящее время оперативное лечение катаракты у пациентов с ранее проведенной сквозной кератопластикой (СКП), с ее ультрасовременным подходом к расчету параметров интраокулярных линз (ИОЛ) (в том числе с учетом высоких степеней астигматизма), щадящими методиками воздействия на ткани глаза, позволяет добиться высокой остроты зрения на фоне относительно точного попадания в планируемую послеоперационную рефракцию и максимально снизить риски помутнения трансплантата.

Однако стандартное определение остроты зрения по таблицам с оптотипами, имеющими максимальную контрастность, не дают полноценного представления о качестве зрения пациентов с артифакией после ранее проведенной кератопластики. Пространственная контрастная чувствительность (ПКЧ) – метод исследования зрения, позволяющий получить более полноценное представление о работе зрительного анализатора по сравнению со стандартной визометрией [1; 2]. Из представленных в литературе данных известно, что контрастная чувствительность на глазах с имплантированными ИОЛ на основе дифракционной технологии (мультифокальные, EDOF – extended depth of focus) значительно ниже, чем в глазах с монофокальным типом ИОЛ [3]. А имплантация первых из них у пациентов после кераторефракционных операций, в том числе после кератопластики, только усилит потенциально возможные дисфотопсии и приведет к еще большей потере ПКЧ [4; 5]. Но при этом производители современных EDOF ИОЛ отходят от использования дифракционных технологий, а их применение набирает все большую популярность.

И в этой ситуации становится актуальным вопрос: а не приводит ли к еще большему снижению контрастной чувствительности имплантация недифракционной EDOF ИОЛ у пациентов, ранее перенесших сквозную кератопластику?

Цель исследования - изучить и сравнить показатели ПКЧ у пациентов с различными видами артифакии (монофокальной и EDOF), ранее перенесших СКП.

Материалы и методы исследования

В настоящее исследование вошли 89 пациентов (98 глаз), средний возраст 50,12±13,66 года, мужчин 43,82% (n=39), женщин 56,18% (n=50). Все пациенты были разделены на 3 группы.

В основную группу (группа А) исследования было включено 32 пациента (32 глаза), прооперированных по поводу катаракты на глазах со сквозным кератотрансплантатом с имплантированными торическими EDOF ИОЛ с механизмом формирования волнового фронта Alcon AcrySof IQ Vivity DFTx15.

В группу сравнения (группа Б) - 36 пациентов (36 глаз) со сквозным кератотрансплантатом прооперированных по поводу катаракты с имплантированной монофокальной торической ИОЛ Alcon AcrySof IQ SN6ATx.

Группу контроля (группа В) составили 21 пациент (30 глаз) без патологии роговицы, без предшествующих кераторефракционных операций, прооперированные по поводу катаракты с имплантированной ИОЛ с механизмом формирования волнового фронта (Alcon AcrySof IQ Vivity DFTx15).

У пациентов основной и группы сравнения время после снятия всех роговичных швов с трансплантата составило не менее 6 месяцев, показатели кератометрии стабильны на протяжении 3 месяцев. Первичный диагноз до СКП включал: кератоконус (34 глаза, 50%), поствоспалительное помутнение роговицы (25 глаз, 36,76%), послеоперационную эктазию роговицы (7 глаз, 10,29%), помутнение предыдущего трансплантата (2 глаза, 2,94%).

Предоперационное офтальмологическое обследование включало стандартные: определение остроты зрения без коррекции (НКОЗ), остроты зрения с максимальной коррекцией (МКОЗ), рефрактометрию, измерение внутриглазного давления и специальные методы: топографию роговицы (Oculyzer, Alcon, CША), оптическую биометрию (IOL Master 700, Carl Zeiss, Германия), определение плотности клеток заднего эпителия роговицы (Specular Microscope EM-3000, Tomey, Япония). Для расчета ИОЛ в формулы Barrett True K Toric и Kane вносились параметры силы центральной (3,5 мм) зоны роговицы из кератотопографических сагиттальных карт. Расчет ИОЛ проводился на целевую рефракцию – 0,5 дптр.

Всем пациентам одним хирургом проведена факоэмульсификация катаракты через роговичный тоннельный разрез 2,2 мм и один вспомогательный парацентез 1,0 мм, с использованием аппарата Centurion Vision System (Alcon, США), с применением технологии Active Sentry. У пациентов после кератопластики все разрезы были сделаны через реципиентную зону, избегая пересечения с местом соединения роговичного трансплантата. Контроль за положением оси выравнивания торической ИОЛ осуществлялся при помощи интраоперационной навигационной системы Verion (Alcon, США).

Оценка параметров аберраций высшего порядка (HOA – high order aberration) проводилась при помощи многофункционального устройства – OPD Scan III (Nidek, Япония) в естественных условиях без циклоплегии. В работе представлена сравнительная оценка общих, роговичных и внутренних аберраций («total» - общие, «tilt» - наклон, «high» - высшего порядка, «t.coma» - общие комаподобные, «t.trefoil» - трилистник, «t.sph» - сферические).

Измерение ПКЧ определялось при помощи программного обеспечения «Зебра» ver. 3.02 («Астроинформ СПЕ», Россия). Определение ПКЧ проводилось в затемненном помещении с расстояния 3,64 метра на мониторе с размером экрана 530х290 мм, разрешение 1920*1080 (144 Гц). Задачей пациента было назвать последовательно представленные стимулы в виде вертикальных синусоидальных решеток с пространственными частотами от 0,5 до 16 цикл/градус в «автоматическом» режиме.

Статистическая обработка результатов выполнена при помощи программного обеспечения SPSS Statistics ver.27 (IMB, США). Характер распределения проводился при помощи теста Колмогорова-Смирнова, в описательной статистике использовали параметрические методы оценки среднего арифметического значения (М) и стандартного отклонения (SD). Для оценки значимости результатов применяли t-критерий Стьюдента. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена использовался для определения связей между признаками. Значение p<0,05 рассматривалось как статистически значимое, доверительный интервал 95%.

Результаты исследования и их обсуждение

Острота зрения без коррекции статистически значимо увеличилась к концу наблюдения у всех пациентов: в группе А с 0,07±0,06 до 0,63±0,15; в группе Б с 0,05±0,03 до 0,15±0,11; в группе В с 0,22±0,19 до 0,97±0,06 (p<0,001). Острота зрения с максимальной коррекцией также статистически значимо увеличилась к 6-му месяцу относительно дооперационных значений в каждой группе: в группе А с 0,23±0,15 до 0,82±0,15; в группе Б с 0,24±0,13 до 0,72±0,22; в группе В с 0,75±0,33 до 1,0±0,06 (p<0,001) (табл. 1).

Таблица 1

Острота зрения до операции и к концу наблюдения

|

Острота зрения |

Группа А |

Группа Б |

Группа В |

|

НКОЗ до операции |

0,07±0,06 |

0,05±0,03 |

0,22±0,19 |

|

НКОЗ через 6 месяцев |

0,63±0,15* |

0,15±0,11* |

0,97±0,06* |

|

МКОЗ до операции |

0,23±0,15 |

0,24±0,13 |

0,75±0,33 |

|

МКОЗ через 6 месяцев |

0,82±0,15* |

0,72±0,22* |

1,0±0,06* |

|

Примечание: * - статистически значимая разница с дооперационными значениями p<0,001. |

|||

При сравнении показателей аберраций волнового фронта между группами выявлена статистически значимая разница в порядке общих аберраций: «total» (группа А: 4,08±1,55; группа Б: 5,16±2,08, p<0,05), «tilt» (1,41±0,56 в группе А; 1,83±0,87 в группе Б; p<0,05) и «t.coma» (0,63±0,27 в группе А против 0,84±0,42 в группе Б, p<0,05). Статистически значимой разницы роговичных и внутренних аберраций между группой А и Б не выявлено. У пациентов группы В (без патологии роговицы) показатели аберрометрии статистически значимо ниже относительно пациентов основной и группы сравнения (p<0,005) (табл. 2).

Таблица 2

Показатели аберрометрии через 6 месяцев после операции

|

M±SD, мкм |

Группа А |

Группа Б |

Группа В |

|

|

Общие аберрации |

«total» |

4,08±1,55* |

5,16±2,08* |

1,09±0,39** |

|

«tilt» |

1,41±0,56* |

1,83±0,87* |

0,61±0,32** |

|

|

«high» |

1,96±0,94 |

2,18±0,93 |

0,47±0,19** |

|

|

«t.coma» |

0,63±0,27* |

0,84±0,42* |

0,21±0,12** |

|

|

«t.trefoil» |

1,62±0,98 |

1,68±0,92 |

0,31±0,16** |

|

|

«t.sph» |

0,52±0,33 |

0,57±0,43 |

0,15±0,07** |

|

|

Роговичные аберрации |

«total» |

6,01±2,29 |

6,86±2,41 |

1,07±0,65** |

|

«tilt» |

2,37±1,43 |

2,64±1,38 |

0,42±0,26** |

|

|

«high» |

2,39±1,62 |

2,87±2,09 |

0,37±0,18** |

|

|

«t.coma» |

1,21±0,82 |

1,31±0,81 |

0,15±0,09** |

|

|

«t.trefoil» |

1,56±1,01 |

1,79±1,15 |

0,26±0,13** |

|

|

«t.sph» |

0,97±0,71 |

1,02±0,76 |

0,15±0,12** |

|

|

Внутренние аберрации |

«total» |

3,52±2,44 |

3,94±3,56 |

1,09±0,55** |

|

«tilt» |

1,53±1,05 |

1,36±1,12 |

0,51±0,29** |

|

|

«high» |

1,53±1,39 |

2,14±1,98 |

0,46±0,19** |

|

|

«t.coma» |

0,89±0,72 |

0,86±0,65 |

0,21±0,12** |

|

|

«t.trefoil» |

0,65±0,52 |

0,98±0,62 |

0,16±0,11** |

|

|

«t.sph» |

0,52±0,41 |

0,51±0,42 |

0,29±0,12** |

|

|

Примечание: статистически значимая разница между группами А и Б: * -p<0,05; статистически значимая разница между группой В и А, Б: ** - p<0,005. |

||||

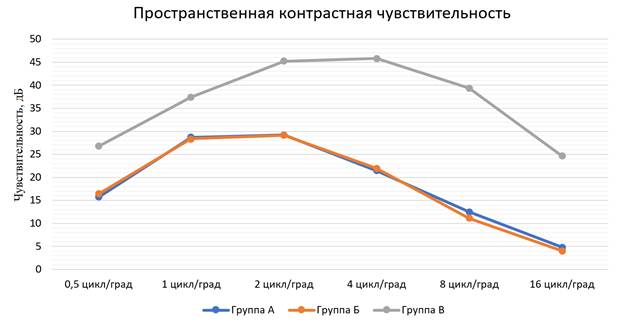

К концу наблюдения у пациентов в группах со сквозным кератотрансплантатом результаты ПКЧ статистически значимо не различались в частотах от 0,5 до 16 цикл/градус. В группе с нативной роговицей значения ПКЧ были статистически значимо ниже относительно групп А и Б (p<0,001) (рис.).

Пространственная контрастная чувствительность к концу наблюдения

В таблице 3 представлен сравнительный корреляционный анализ между показателями ПКЧ после операции и аберрациями волнового фронта на уровне всех порядков. Коэффициент корреляции (r) между показателями ПКЧ и роговичными аберрациями выявил наличие высокой отрицательной связи на каждой частоте; между ПКЧ и общими аберрациями - среднюю отрицательную связь на малых частотах 0,5 цикл/градус и 1 цикл/градус, и высокую от 2 до 16 цикл/градус; между ПКЧ и внутренними аберрациями - среднюю отрицательную связь на всех частотах.

Таблица 3

Корреляция между показателями аберраций волнового фронта и пространственной контрастной чувствительностью

|

Коэффициент корреляции |

Порядок аберраций |

||

|

Частота, цикл/град. |

Общие |

Роговичные |

Внутренние |

|

0,5 |

–0,759* |

–0,816* |

–0,65* |

|

1 |

–0,781* |

–0,826* |

–0,65* |

|

2 |

–0,853* |

–0,893* |

–0,732* |

|

4 |

–0,88* |

–0,923* |

–0,777* |

|

8 |

–0,886* |

–0,904* |

–0,766* |

|

16 |

–0,844* |

–0,863* |

–0,71* |

|

Примечание: * - значимая корреляция (коэффициент Спирмена, p<0,05). |

|||

При оценке корреляционной зависимости между послеоперационной НКОЗ и ПКЧ отмечена слабоположительная связь на частоте 0,5 цикл/градус (r = +0,397), начиная от частоты 1 цикл/градус до 8 цикл/градус отмечено увеличение коэффициента корреляции (от r = +0,517 до r = +0,646), на частоте 16 цикл/градус коэффициент корреляции незначительно снизился r = +0,607. При оценке корреляционной зависимости между постоперационной МКОЗ и ПКЧ также отмечено постепенное увеличение коэффициента корреляции от 0,5 до 8 цикл/градус (от r = +0,41 до r = +0,619 соответственно) и снижение на частоте 16 цикл/градус (r = +0,569); на слабых частотах (0,5 цикл/градус, 1 цикл/градус) отмечена слабая положительная корреляционная зависимость, от 2 до 16 цикл/градус – среднеположительная связь (табл. 4).

Таблица 4

Корреляция между показателями остроты зрения и пространственной контрастной чувствительностью

|

Коэффициент корреляции (r) |

Острота зрения (через 6 месяцев) |

|

|

Частота, цикл/град. |

НКОЗ |

МКОЗ |

|

0,5 |

+0,397* |

+0,41* |

|

1 |

+0,517* |

+0,471* |

|

2 |

+0,581* |

+0,564* |

|

4 |

+0,616* |

+0,576* |

|

8 |

+0,646* |

+0,619* |

|

16 |

+0,607* |

+0,569* |

|

Примечание: * - значимая корреляция (коэффициент Спирмена, p<0,05). |

||

Имплантация EDOF ИОЛ с механизмом формирования волнового фронта у пациентов со СКП, помимо коррекции роговичного астигматизма, ввиду имеющихся конструктивных особенностей позволяет более точно выйти на приемлемую целевую рефракцию, что подтверждается достоверно меньшей ошибкой сферического эквивалента, и получить более высокий функциональный результат без коррекции и с максимальной коррекцией по сравнению с обычными торическими ИОЛ [6]. Знаком хирургического успеха в этих сложных клинических ситуациях стала хорошая острота зрения без коррекции.

В современной периодической литературе практически отсутствуют работы, отражающие исследования ПКЧ и аберраций у пациентов с артифакией, на глазах с ранее проведенной СКП. Однако при этом доподлинно известно, что контрастная чувствительность на глазах, ранее перенесших кератопластику в любых ее видах, значительно ниже, чем на глазах без патологии роговицы [4], а исследования, посвященные сравнению выраженности аберраций высшего порядка у пациентов с СКП и DALK (deep anterior lamellar keratoplasty), показывают весьма противоречивые результаты. Одни авторы указывают на отсутствие значимой разницы в показателях HOA в глазах после СКП и DALK [7]. Другие же, напротив, делают вывод о том, что после DALK неровности задней поверхности роговицы увеличивают суммарные роговичные аберрации [8; 9].

Также многими авторами отмечено, что показатели ПКЧ после СКП и DALK статистически значимо ниже относительно пациентов без патологии роговицы, что, вероятно, связано с более высокими роговичными HOA. При этом НКОЗ, МКОЗ и параметры астигматизма у пациентов после СКП и DALK статистически значимо не различаются [10; 11].

В настоящее время имплантация мультифокальных ИОЛ является более востребованным выбором среди пациентов и хирургов. Соответственно, исследований, посвященных оценке постоперационных результатов, в частности изучению контрастной чувствительности, становится больше. Результаты этих исследований показали, что мультифокальные линзы, особенно на основе дифракционной технологии, связаны со снижением контрастной чувствительности и усилением световых явлений, таких как ореолы и блики [12].

В сравнительных исследованиях у пациентов с имплантированной линзой Alcon AcrySof IQ Vivity показатели ПКЧ были статистически значимо выше на всех пространственных частотах, чем у тех, кому была имплантирована линза на основе дифракционной технологии. Однако пациенты с линзой Vivity показали сопоставимые результаты с пациентами в группах с монофокальной ИОЛ. Статистически значимых различий между последними не наблюдалось [6; 13; 14].

В данном исследовании представлен собственный сравнительный анализ пространственной контрастной чувствительности после имплантации монофокальной и EDOF ИОЛ с механизмом формирования волнового фронта у пациентов со сквозным кератотрансплантатом.

Полученные данные показывают, что даже когда острота зрения у пациентов с артифакией после перенесенной СКП находится в пределах того, что считается клиническим успехом, контрастная чувствительность может быть снижена относительно пациентов без кераторефракционных вмешательств (табл. 1 и рис.).

Авторами настоящей работы показано, что имеется средневысокая отрицательная связь между показателями ПКЧ и аберрациями высокого порядка, т.е. чем выше значения HOA, в частности у пациентов с кератотрансплантатом, тем ниже ПКЧ. При сравнении групп пациентов со сквозным кератотрансплантатом, которым имплантирована разная модель ИОЛ, не отмечено статистически значимой разницы между показателями как роговичных, так и внутренних HOA. А на основании отсутствия статистически значимой разницы ПКЧ на всех частотах у этих же пациентов можно сделать вывод, что имплантация EDOF ИОЛ с механизмом формирования волнового фронта (Alcon AcrySof IQ Vivity DFTx15) идентична показателям ПКЧ с монофокальной асферической ИОЛ (Alcon AcrySof IQ SN6ATx) у пациентов с ранее проведенной СКП.

Заключение

Отсутствие статистически значимой разницы в показателях ПКЧ позволяет добавить ИОЛ AcrySof IQ Vivity DFTx15 к одному из вариантов выбора для имплантации у пациентов со сложной топографией роговицы, в частности с ранее перенесенной сквозной кератопластикой.

Библиографическая ссылка

Хван Д.А., Федяшев Г.А., Ручкин М.П. АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНТРАСТНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С МОНОФОКАЛЬНЫМИ ИНТРАОКУЛЯРНЫМИ ЛИНЗАМИ И ЛИНЗАМИ С УГЛУБЛЕННЫМ ФОКУСОМ НА ГЛАЗАХ С РАНЕЕ ПРОВЕДЕННОЙ СКВОЗНОЙ КЕРАТОПЛАСТИКОЙ // Современные проблемы науки и образования. 2025. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33888 (дата обращения: 26.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.33888