Введение

Целью первичной профилактики цереброваскулярных заболеваний является уменьшение риска сердечно-сосудистых патологий (инсульт, инфаркт миокарда) среди здорового населения [1]. Цереброваскулярные болезни (ЦВБ), несмотря на пристальный интерес к этой группе сосудистой патологии у врачей – специалистов разных профилей (неврологов, кардиологов, сосудистых хирургов, терапевтов и др.), остаются одной из самых распространенных и опасных для жизни человека болезней [2]. Медицинская наука, благодаря высокотехнологичным методам, применяемым в сосудистой и эндоваскулярной хирургии в настоящее время привело к снижению заболеваемости хроническими формами ЦВБ, однако острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) все также остаются на весьма высоком уровне заболеваемости среди населения России [3].

Всемирный день борьбы с инсультом, который ежегодно отмечается во всем мире 29 октября был установлен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2006 году. Инсульт – острые нарушения мозгового кровообращения, характеризующиеся внезапным (в течение минут, реже – часов) появлением очаговой симптоматики (двигательных, речевых, чувствительных, координаторных, зрительных и других нарушений) или общемозговых нарушений ( изменения сознания, головная боль, рвота, судороги и др.), которые сохраняются свыше 24 часов или приводят к смерти больного в короткий промежуток времени вследствие причины цереброваскулярного происхождения [4].

В Российской Федерации (РФ) ежегодно около 200 тыс. человек погибают вследствие перенесенного инсульта. В 2017-2020 годах объём прямых расходов на лечение больных с инсультом, включая стационарное лечение, реабилитацию и вторичную профилактику в РФ, составляет около 57, 2 миллиарда рублей в год (из расчёта 450 тысяч случаев в год) [4]. Заболеваемость острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) в России составляет 2,5-3,5 случая на 1000 населения в год, а смертность в остром периоде ОНМК достигает 35%, увеличиваясь на 12-15% к концу первого года; в течение 5 лет после инсульта умирают 44% пациентов [3]. В течение первого года наблюдается наиболее высокая смертность при обширных инсультах в каротидном бассейне (60%) [4]. Первое место постинсультная инвалидизация среди всех причин инвалидности. Она составляет 3,2 на 10000 населения. В России от ЦВБ люди умирают в более молодом возрасте, чем в странах Запада [5]. В США менее 10% приходится на возраст до 65 лет среди всех случаев смерти от болезней системы кровообращения [6]. В РФ в этом возрасте умирают до 30% больных. В РФ имеет место одна из самых высоких в мире смертности от цереброваскулярной патологии. Приходится 177 случаев смертей на каждые 100 000 человек. Превалируют ишемические инсульты в структуре смертей от острого нарушения мозгового кровообращения (70%), геморрагические составляют 30% [4]. Среди пациентов, перенесших ОНМК, к трудовой деятельности возвращаются около 10% пациентов, требуют постоянной медико-социальной поддержки 85%, а 25% больных имеют высокий уровень инвалидизации до конца жизни [7]. Изменить данную ситуацию можно путем создания адекватной системы оказания лечебно-профилактической помощи населению, формирования у населения принципов здорового образа жизни и повышения уровня знаний по профилактике развития инсульта [8]. При этом, стоит отметить, что структура цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) в основном представлена хроническими формами нарушений мозгового кровообращения, которые не всегда приводят к развитию острых состояний: ишемический, геморрагический инсульт, транзиторная ишемическая атака и др [9]. В тоже время выявлению и коррекции симптомов хронического нарушения мозгового кровообращения (ХНМК), среди которых синдром начальных проявлений недостаточности кровоснабжения мозга (НПНКМ), дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) не уделяется должного внимания. Нет и полноценной информации о финансовых расходах на данные формы сосудистой патологии центральной нервной системы.

Хронические формы цереброваскулярной патологии, конечно, подразумевают высокий риск развития острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) при сравнение со средним уровнем заболеваемости ОНМК в популяции [10, с.47; 11, с.73]. Многие среди пациентов с ХНМК должным образом не обследовались и не получали терапию, направленную на коррекцию имеющихся симптомов по данному заболеванию. Часто такие пациенты только при развитии ОНМК попадают в поле зрения медицинских работников [12]. Однако, кроме пациентов с клинической картиной цереброваскулярной патологии имеется значительный пул населения с факторами риска, но без клинический проявлений ЦВБ. Эта категория населения наиболее уязвима для развития ОНМК, при этом именно эта группа пациентов наименее обследована и наименее информирована о необходимости профилактики ЦВБ, в частности ОНМК [13, с. 11].

Таким образом, проводя профилактические мероприятия с пациентами, у которых имеются клинические проявления ХНМК без внимания остается группа населения с факторами риска развития ЦВБ и ОНМК, но не имеющих на данный момент выраженного неврологического дефицита и активных жалоб со стороны пациента. При этом, основываясь на принципах доказательной медицины, известно, что коррекция модифицируемых факторов риска может снизить возможность развития сосудистого заболевания на 20 - 50% [14].

Цель исследования: сопоставить данные по факторам риска развития ОНМК среди пациентов проходящих, скрининговое обследование в формате ежегодного мероприятия «День борьбы с инсультом» и пациентов госпитализированных с ОНМК в госпиталь для ветеранов воин (ГВВ) Санкт-Петербурга для оценки эффективности первичной профилактики.

Материалы и методы исследования

Были проанализированы скрининговые карты (n=251), содержащие данные, позволяющие выявить факторы риска развития цереброваскулярной заболеваемости в период с 2018 по 2022 год, среди жителей Невского района Санкт-Петербурга (в 2020-2021 года мероприятие в очном формате не проводилось). Данный метод диагностики на предмет выявления факторов риска ЦВБ применялся в формате ежегодного Дня борьбы с инсультом по инициативе комитета Здравоохранения города Санкт-Петербурга (СПб).

Скрининговая карта включала две части: опрос пациента и данные физикального и инструментального обследования пациента. Опросник составлен из вопросов, направленных на выявление факторов риска развития сосудистой патологии. Уточнялось отношение обследуемого к назначенной ему терапии врачом. Обследование включало осмотр пациента следующими специалистами: терапевт, невролог, кардиолог. Проводились антропометрические измерения и инструментальное обследование пациентов: оценивался уровень артериального давления и пульса, данные электрокардиография (ЭКГ) и результаты ультразвуковой допплерографии артерий шеи.

Результаты скринингового обследования жителей Невского района Санкт-Петербурга (в формате ежегодного Дня борьбы с инсультом по инициативе комитета Здравоохранения города Санкт-Петербурга) было выявлено что среди 251 пациента, проходивших скрининговое обследование, женщин было 172 (68,5%), мужчин 79 (31,5%) человек. Среди женщин наиболее активными участницами мероприятия оказались женщины от 55 до 75 лет – 45,9% от числа всех участниц. Наибольшее количество мужчин, пришедших на обследование, наблюдалось в группе старше 75 лет – 30 человек (37,9%), не менее активными были мужчины от 45 до 60 лет – 28 человек (35,4%).

Проведен анализ истории болезни 154 пациентов с ОНМК, поступивших на лечение в госпиталь ветеранов воин с 2018 по 2022 года. Среди 154 пациентов у 136 (88,3%) диагноз ишемический инсульт, у 18 (11,7%) больных диагноз геморрагический инсульт. Среди пациентов (согласно критериям ВОЗ): до 45 лет было 8 пациентов; 45-60 лет - 19 человек; 60-75 лет -57 больных; 75-90 лет - 53 пациента и старше 90 лет – 17 больных. При сравнении факторов риска были выбраны наиболее часто встречающиеся модифицируемые факторы развития ОНМК, которые выявлялись в обеих группах (жители Невского района СПб и пациенты с ОНМК госпиталя) обследуемых лиц. Обследуемые жители Невского района и пациенты с ОНМК были сопоставимы по полу и возрасту.

Статистическая обработка осуществлялась согласно рекомендациям по статистическому анализу для медико-биологических исследований. Результаты исследования вносились в индивидуальные регистрационные карты, а также в электронную базу данных программы Microsoft Excel 2010. Для проведения статистической обработки результатов использовалась программа STATISTICA for Windows (StatSoft Inc, версия 10 – США).

Результаты исследования и их и обсуждения

При сравнении результатов обследования участников скрининговой диагностики ЦВБ и результатов обследования пациентов с ОНМК оценивались следующие модифицируемые факторы риска: артериальная гипертензия, наличие атеросклеротических изменений сосудов, сахарный диабет, нарушение сердечного ритма, нарушение липидного обмена, курение, ожирение, а также учитывалось наличие в анамнезе острых сосудистых событий – транзиторных ишемических атак и острых нарушений мозгового кровообращения). Во время скрининговой диагностики по выявлению факторов риска ОНМК учитывалось не только выявление какого-либо фактора риска, но и эффективность профилактических мероприятий, если данных фактор был известен ранее. Важным показателем было отношение обследуемого к проблеме профилактики у него сердечно-сосудистых событий, что оценивалось по регулярности приема препаратов, назначенных врачом и самостоятельным контролем определенных показателей (артериального давления, уровня глюкозы крови, уровня холестерина и липидного спектра и т.д.). Было проведено сопоставление факторов риска ОНМК среди обследуемых жителей Невского района и факторы риска ОНМК у пациентов со свершившимся сосудистым нарушением.

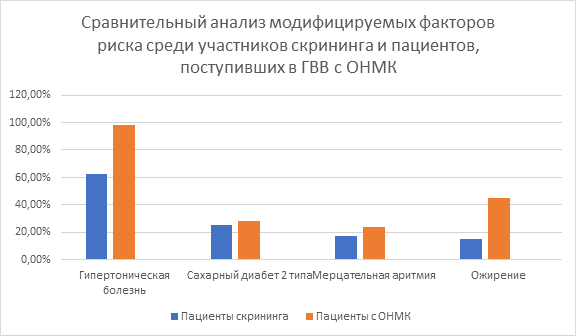

Наиболее значимыми факторами риска ОНМК среди обследуемых в процессе скрининга были: гипертоническая болезнь – выявлена у 62,5%; сахарный диабет 2 типа – 25,5%; стенозы брахиоцефальных артерий различной степени выраженности – у 52,9%; из них утолщение КИМ 1,0-1,2 выявлено у 31,8%; мерцательная аритмия - 17,5% обследуемых; ожирение - 15,1% случаев; курение выявлено у 13,5% участников.

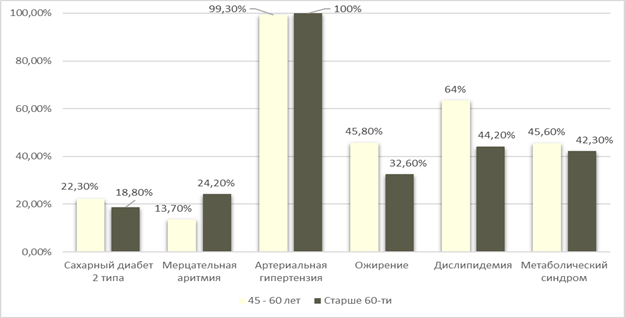

При анализе факторов риска среди пациентов, поступивших с ОНМК в ГВВ, были получены следующие результаты: артериальная гипертензия 98%; дислипидемия в зависимости от возраста от 44,2 до 64%; мерцательная аритмия от 42,3 до 45,6%; ожирение от 32 до 45%; сахарный диабет 2 типа от 18,8 до 28,3%; мерцательная аритмия от 18,7 до 24% (рисунок 1).

Рис. 1. Модифицируемые факторы риска развития ОНМК среди участников скрининга и пациентов ГВВ

Сравнение наиболее значимых факторов риска ОНМК между участниками скринингового обследования и пациентами, переносящими инсульт, госпитализированными в госпиталь ветеранов воин установило, что такие факторы как сахарный диабет 2 типа, гипертоническая болезнь, мерцательная аритмия и ожирение имеют наиболее высокие процентные показатели. Но если количество пациентов с сахарным диабетом 2 типа и мерцательной аритмией не имеют слишком выраженного различия по показателям, то уровень артериальной гипертензии и ожирения значительно превышает процент среди пациентов с ОНМК. То, что эти факторы взаимосвязаны показывает корреляционный анализ, выявивший высокую степень достоверности и сильную корреляционную связь (r=0,78770 при p≤0,005).

Полученные данные указывают на одну из важных проблем и возможно решение ее, поможет уменьшить число случаев ОНМК – это борьба с ожирением, применение продуктов ограниченной жирности и препаратов снижающих риск развития атеросклероза сосудов. Было выявлено, что только 76,8% пациентов контролируют уровень глюкозы в крови, 64,6% среди участников скрининга регулярно контролируют артериальное давление, в сравнении с пациентами с ОНМК – 72,8% и 53,8% соответственно. Принимали назначенные лечащим врачом лекарственные препараты на постоянной основе – 62,6% обследуемых при скрининге и 58,7% пациентов, поступивших в госпиталь ветеранов воин с диагнозом ОНМК.

Таким образом, можно сказать, что коррекция данных модифицируемых факторов риска не была адекватной как среди участников скрининга, так и среди пациентов, поступивших в ГВВ с ОНМК (рисунок 2).

Рис. 2. Наиболее распространенные факторы риска ишемического инсульта среди пациентов с ОНМК среднего и старшего возраста

Применение скрининговых методов обследования среди жителей Невского района Санкт-Петербурга показало, что данная методика может при минимальных временных и финансовых затратах предоставить информацию о группе риска по сердечно-сосудистой патологии, ее качественном и количественном составе. По результатам скрининговых обследований групп населения возможно дальнейшее углубленное обследование и лечение конкретных лиц, постановка их на диспансерное наблюдение. При этом контроль состояния здоровья этих граждан будет осуществляться командой врачей – специалистов: невролога, кардиолога, сосудистого хирурга, эндокринолога, участкового терапевта. Учитывая активное внедрение в медицинские организации амбулаторного и стационарного звена единой информационной системы (ЕГИЗ), у врачей различного профиля появляется возможно оценивать эффективность первичной профилактики сосудистых заболеваний с учетом количества пациентов, госпитализированных с острыми сосудистыми событиями, выявленными впервые. Этот подход актуален и в современной ситуации, когда немаловажным является и факт перенесенного вирусного заболевания [15, 16, 17]. Ряд исследований подтверждают, что факт перенесенного инфекционного заболевания, вызванного ковид-19, может давать ряд осложнений, которые также должны учитываться при проведении скринингового исследования [18, 19].

Заключение. В настоящее время проблемам первичной профилактики цереброваскулярных заболеваний уделяется минимальное внимание со стороны как практической, так и научной медицины. При этом, не вызывает сомнений, что своевременная выявление и коррекция модифицируемых факторов риска среди групп населения в доклинической стадии позволит уменьшить число случаев первичных острых нарушений мозгового кровообращения, и, как следствие, снизить инвалидизацию и смертность от этих нарушений. Дальнейшее детальное изучение совокупности различных факторов риска, возможно сможет помочь в более точном прогнозировании развития острых сосудистых заболеваний. Мероприятия по первичной профилактики ОНМК требуют комплексного подхода, включая в себя как работу в группах высокого риска, так и повышение уровня здоровья населения в целом.

Библиографическая ссылка

Привалова М.А., Соколова М.Г., Божков И.А., Оспищева Е.А. СКРИНИНГОВАЯ ДИАГНОСТИКА ФАКТОРОВ РИСКА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2024. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33861 (дата обращения: 11.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.33861