Введение. Вальгусное отклонение первого пальца стопы, или hallux valgus, является наиболее часто встречающимся видом деформаций переднего отдела стопы [1]. Данная патология характеризуется отклонением первого пальца кнаружи и отклонением первой плюсневой кости кнутри. Исходя из этого, обоснованным является применение методов, включающих выполнение смещения кнаружи плюсневой кости, что способствует исправлению hallux valgus.

Для устранения hallux valgus продолжают успешно применять диафизарную scarf-остеотомию первой плюсневой кости и ее модификации [2; 3, с. 45–50; 4]. Однако отмечены неудачи оперативного лечения hallux valgus в виде рецидива деформации, который встречается в 26,8–27% случаев [5–7], что может быть связано с недостатками методов. Так, при использовании классической scarf-остеотомии для лечения выраженной степени hallux valgus наружное смещение подошвенного фрагмента проводится на неопределенную, незаданную величину, возникает проблема с удерживанием и фиксацией костных фрагментов в нужном положении, что может привести к недостаточной коррекции деформации или рецидиву. Применение модифицированной методики М. Maestro подразумевает формирование на подошвенном фрагменте кости запила в виде буквы V, который ограничивает наружное смещение фрагмента, и дистального запила, который приводит к укорочению плюсневой кости. Это не позволяет эффективно использовать метод при выраженном hallux valgus и может привести к неудачам при относительно малой исходной длине первой плюсневой кости. Недостатком еще одной модификации остеотомии scarf [5] служит выполнение наружного смещения фрагмента на одну и ту же величину, примерно равную половине ширины плюсневой кости. Следовательно, коррекция деформации может оказаться неэффективной при выраженной степени hallux valgus. Кроме того, увеличение степени деформации предполагает значительное уменьшение длины плюсневой кости, что также может привести к отрицательному результату.

Ввиду широкой распространенности рассматриваемой патологии и существенных недостатков известных методов оперативной коррекции при выраженной степени отклонения первого пальца, с целью снижения риска послеоперационных неудач мы разработали новый метод, применение которого позволяет выполнить коррекцию hallux valgus выраженной степени (заявка на изобретение № 2024108113, приоритет от 27.03.2024 г.).

Цель исследования – продемонстрировать клиническое применение разработанного способа оперативного устранения hallux valgus с его подробным описанием.

Материал и методы исследования. Представлен случай успешного использования разработанного оперативного способа при лечении пациентки с hallux valgus выраженной степени.

Публикация данных выполнена на основании информированного добровольного согласия пациентки.

Результаты исследования и их обсуждение. Пациентка Г., 65 лет, была направлена в травматолого-ортопедическое отделение Иркутского научного центра хирургии и травматологии после консультативного приема для проведения оперативной коррекции hallux valgus на левой стопе. Заболевание развивалось постепенно, в возрасте 40 лет пациентка обратила внимание на прогрессирование отклонения первого пальца кнаружи, впоследствии возникла эпизодическая боль в проекции первого плюснефалангового сустава. Деформация пальца постепенно увеличивалась, усилилась боль, особенно при ходьбе в обуви, которую приходилось подбирать или изготавливать на заказ. Это ограничивало физическую активность и работоспособность.

На момент поступления у пациентки был определен hallux valgus левой стопы, при этом пассивное приведение первого пальца было резко ограничено (рис. 1). Эластичность стопы соответствовала второму типу.

Рис. 1. Фото стопы пациентки Г. (до операции)

На основании расчета рентгенологических показателей была подтверждена третья (выраженная) степень деформации: значения угла (М1Р1) – 50 градусов, угла (М1М2) – 25 градусов, подвывих проксимальной фаланги первого пальца (рис. 2).

Рис. 2. Рентген стопы пациентки Г. до операции

В данном случае выраженного hallux valgus устранение деформации представлялось возможным при оптимальном смещении первой плюсневой кости кнаружи, что обусловило применение разработанного способа, включающего выполнение во время операции точных разметок на плюсневой кости.

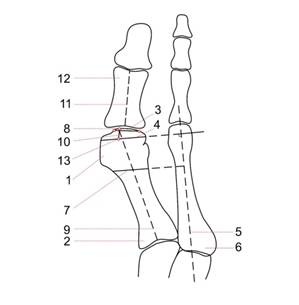

Операцию проводили с использованием пневможгута. После стандартного бокового разреза, доступа к первой плюсневой кости была определена величина угла между осью первой плюсневой кости (9) и перпендикуляром к границе суставного хряща (3) ее головки (PASA), которая составила 20 градусов. Далее по первой линии (4) на плюсневой кости отметили точку, отступив 5 мм от хряща суставной поверхности, и выполнили поперечный распил перпендикулярно оси второй плюсневой кости. Разметка второй линии проводится от конечной точки (8) параллельно оси проксимальной фаланги первого пальца (11) до первой линии (4), на ней отмечается точка (13). Для выполнения второго поперечного распила провели третью линию (7) параллельно первой линии (4), отступив от нее проксимально 20 мм, чтобы подошвенный фрагмент имел оптимально короткую длину, а вторая плюсневая кость не препятствовала его наружному смещению (рис. 3).

Рис. 3. Схематичное изображение разметки:

1 – головка первой плюсневой кости; 2 – тело первой плюсневой кости;

3 – край суставного хряща; 4 – линия № 1; 5 – ось второй плюсневой кости;

6 – вторая плюсневая кость; 7 – линия № 3;

8 – конечная точка оси первой плюсневой кости;

9 – ось первой плюсневой кости; 10 – линия № 2;

11 – ось проксимальной фаланги первого пальца;

12 – проксимальная фаланга первого пальца; 13 – точка на первой линии 4

Линию (7) продлили на внутреннюю поверхность кости.

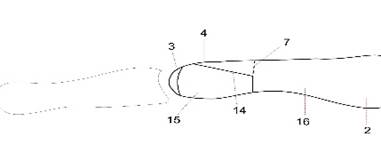

Используя пилу, произвели остеотомию плюсневой кости таким образом: сначала продольный распил (14) от конца первой линии (4) до середины третьей линии (7), который обеспечивает плантаризацию головки первой плюсневой кости и восстановление нормальной нагрузки; затем поперечные распилы по первой линии (4) на тыле кости и по третьей линии (7) на подошвенной поверхности. Образовавшиеся подошвенный (15) и тыльный (16) костные фрагменты разъединили (рис. 4).

Рис. 4. Схема остеотомии с внутренней поверхности первой плюсневой кости: 14 – продольный распил; 15 – подошвенный фрагмент; 16 – тыльный фрагмент

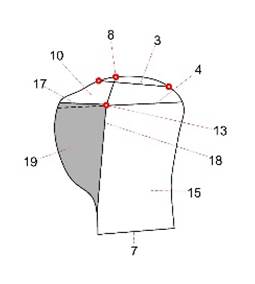

На фрагменте (15) провели разметку двух линий от точки (13). Линию первого запила (17) наметили параллельно границе суставного хряща (3) до внутреннего края кости, линию второго запила (18) – в проксимальном направлении перпендикулярно границе суставного хряща (3). Ориентация линий на суставную поверхность позволяет осуществить коррекцию PASA. Длина линии первого запила от точки (13) является индивидуальной величиной, обеспечивающей оптимальное смещение кнаружи фрагмента (15) относительно фрагмента (16), коррекцию первого межплюсневого угла.

По линии (17) произвели первый запил на глубину до поверхности продольного распила (14) плюс 2 мм, второй запил по линии (18) на глубину 2 мм, третий запил от внутреннего края фрагмента (15) до первого и второго запилов, в результате образовался угловой выем (19) с двумя бортиками (рис. 5).

Рис. 5. Схема разметок на подошвенном фрагменте первой плюсневой кости: 17 – линия первого запила;18 – линия второго запила;19 – угловой выем

Выполнение второго запила от точки (13) способствует сохранению длины плюсневой кости. Третий запил позволяет сформировать угловой выем с бортиками, обеспечивающими взаимозацепление фрагментов (15) и (16) в нужном положении.

Затем сместили фрагмент (15) кнаружи, завели угловой выем за наружный угол фрагмента (16), в заданном положении прижали фрагменты и произвели их фиксацию одним винтом. Резецировали свободную часть фрагмента (16). Кроме этого, выполнили минус клиновидную остеотомию по Akin проксимальной фаланги первого пальца. Визуально hallux valgus был полностью устранен. Показатель PASA нормализован до 3 градусов.

По окончании операции: швы на рану, повязка, компрессионное бинтование конечности.

На следующий день после операции пациентка передвигалась самостоятельно с нагрузкой на левую стопу в специальной обуви. В стационаре проводились перевязки, профилактика осложнений. Больная выписана на пятые сутки. Через месяц пациентка перешла к ходьбе в обычной обуви.

На сроке шесть месяцев после операции пациентка ходит с полной нагрузкой на обе стопы, не испытывает дискомфорта и боли, на левой стопе отека и деформации пальцев нет (рис. 6).

С использованием шкалы AOFAS (Американской Ассоциации Ортопедов Стопы и Голеностопного Сустава) были оценены следующие основные критерии: уровень боли, функция, восстановление оси первого пальца. В результате оперативного лечения количество баллов после операции составило 95, что интерпретировалось как отличный результат лечения.

Рис. 6. Фото стопы пациентки Г. (6 месяцев после операции)

Данные рентгенографии позволили установить полное сращение всех остеотомированных костных фрагментов, а также отсутствие деформации первого пальца. Углы деформации соответствуют нормальным значениям: угол М1Р1 – 2 градуса, угол М1М2 – 8 градусов (рис. 7).

Рис. 7. Рентген стопы пациентки Г. (6 месяцев после операции)

Выводы. Применение разработанного способа, включающего обязательное проведение точных интраоперационных разметок на первой плюсневой кости с ориентацией на индивидуальные анатомические изменения, позволяет устранить hallux valgus выраженной степени. Положительный результат оперативного вмешательства был достигнут во многом благодаря смещению фрагмента с головкой первой плюсневой кости кнаружи на оптимальную величину. По сравнению с известными методами оперативной коррекции hallux valgus разработанный способ не повышает травматичность вмешательства и является технически хорошо воспроизводимым.

Библиографическая ссылка

Леонова С.Н., Усольцев И.В., Косарева М.А. ОПЕРАТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ HALLUX VALGUS ВЫРАЖЕННОЙ СТЕПЕНИ // Современные проблемы науки и образования. 2025. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33860 (дата обращения: 23.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.33860