Введение

В течение всего периода коронавирусной пандемии и в последующие за ней годы постковидные изменения различных систем организма являются предметом серьезного изучения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в 2020 году пандемию, этиологическими агентами которой являлись штаммы РНК-содержащего коронавируса тяжелого острого респираторного синдрома 2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 – SARS-CoV-2), относящегося к семейству Coronoviridae. Основными путями передачи считаются воздушно-капельный, контактный, фекально-оральный [1, 2]. Хотя инфекция COVID-19 может протекать с различной степенью тяжести, установлено, что чаще встречается легкое течение заболевания. Однако именно тяжелые случаи характеризуются формированием острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), обусловленного цитокиновым штормом. Инфекция больше поражает взрослое население, клинически проявляясь в виде лихорадки и кашля, слабости, миалгии и одышки [2, 3]. Дети же чаще переносят заболевание в легкой либо средней степени тяжести форме или же бессимптомно, а среди жалоб наиболее распространены жалобы на повышение температуры и кашель [4, 5]. По причине низкой распространенности коронавирусной инфекции на начальных этапах среди детского населения, а также в связи с более частым протеканием заболевания в легкой форме довольно продолжительное время вопросам влияния COVID-19 на детей уделялось меньше внимания. Здоровью новорожденных детей начали уделять внимание только в последнее время, когда матерями начали становиться женщины, беременность которых протекала в разгар эпидемии COVID-19. Это направление исследований становится все более важным, поскольку помогает понять долгосрочные последствия воздействия вируса на здоровье новорожденных. В статье представлены данные, отражающие постковидные изменения показателей крови у новорожденных детей, чьи матери перенесли коронавирусную инфекцию в период беременности. Установлено, что система гемостаза как у доношенных, так и у недоношенных детей в первые дни жизни характеризуется склонностью к гиперкоагуляции, что, вероятно, вызвано перенесенной матерью во время беременности коронавирусной инфекцией с возможным инфицированием плода и формированием условий для развития мультивоспалительного синдрома новорожденных.

Цель исследования

Цель исследования: установить изменения показателей крови у новорожденных детей, матери которых перенесли коронавирусную инфекцию, а также оценить различия данных изменений у детей в зависимости от сроков гестации на момент рождения.

Материалы и методы исследования

Исследование проведено ретроспективным методом путем анализа 74 историй болезни детей, родившихся с января по апрель 2022 года в Республиканском клиническом перинатальном центре г. Уфы. Отбор проводился согласно следующим критериям включения: период новорожденности на момент госпитализации в сочетании с перенесенной матерью в период беременности коронавирусной инфекцией. Первоначально дети получали лечение в детском отделении, а также в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, в дальнейшем были переведены на второй этап выхаживания в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Все новорожденные были разделены на две группы: недоношенные новорожденные, рожденные в период гестации до 37 недель включительно (n=22), и доношенные новорожденные, рожденные после 37-й недели беременности (n=52).

В соответствии с гестационным возрастом ребенка на момент родов, группу недоношенных детей подразделили на следующие подгруппы: родившиеся на сроке гестации до 35-й недели (1-я группа): на сроке 32–34 недели – 9 новорожденных (2-я степень недоношенности), также 2 случая преждевременных родов на сроке менее 32 недель: ребенок, рожденный на сроке в 26 недель, что соответствует 4-й степени недоношенности, и ребенок, рожденный на сроке 31,1 недели, что соответствует 3-й степени недоношенности; и родившиеся на сроке 35–37 недель (2-я группа) – 11 новорожденных (1-я степень недоношенности). Доношенные дети составили 3-ю группу исследования.

Оценка состояния здоровья матерей проводилась путем определения как соматических заболеваний, так и отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза. При анализе хронических соматических заболеваний учитывалась патология сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной и эндокринной систем, выявленная до беременности и никак не связанная с беременностью и родами.

В работе также рассматривали данные акушерско-гинекологического анамнеза. Следует отметить, что в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю “акушерство и гинекология” (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» акушерский анамнез считается отягощенным (ОАГА) в случае, если у матери имеется хотя бы одна из перечисленных патологий: возраст до 18 лет, первобеременные старше 35 лет, невынашивание беременности, бесплодие, случаи перинатальной смерти, рождение детей с высокой и низкой массой тела, рубец на матке, преэклампсия, эклампсия, акушерские кровотечения, операции на матке и придатках, рождение детей с врожденными пороками развития, пузырный занос, прием тератогенных препаратов. Также, согласно данному приказу, в анализе данных были исключены акушерские осложнения как не подходящие под определение понятия отягощенного акушерского анамнеза и относящиеся к отдельной группе состояний. Гинекологический анамнез считали отягощенным в случае наличия любой формы патологии по профилю «гинекология».

В работе исследовали показатели крови: общий клинический анализ проводили на аппарате Midray 3600, коагулограмму определяли на аппарате Cormay KG-4. Данные исследования проводили обязательно в первые сутки после рождения и в дальнейшем повторно по необходимости, также определяли минимальные и максимальные значения форменных элементов крови.

Статистическую обработку результатов проводили с помощью программного обеспечения «Statistica 10.0 for Windows». Достоверность различий определяли по Манну–Уитни.

Результаты исследования и их обсуждение

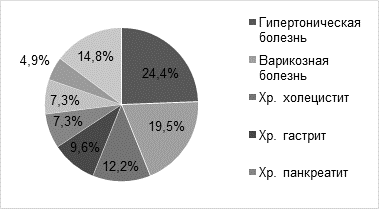

В ходе исследования среди 72 матерей хронические состояния выявлены у 41 (56,9%) обследованных. Структура данных нозологий отображена на рисунке 1. Высокая доля патологий представлена заболеваниями сердечно-сосудистой системы (58,8%): гипертонической болезнью у 10 матерей (24,4%), варикозной болезнью различной локализации у 8 (19,5%) и др. Следующими по распространенности являлись патологии желудочно-кишечного тракта – 35,3% (холецистит, панкреатит, гастрит в 12,2%, 7,3% и 9,6% случаев соответственно). Заболевания эндокринной системы представлены нарушениями функции щитовидной железы, а именно гипотиреоз наблюдался у 3 матерей (7,3%), токсический зоб – у 2 (4,9%). В данном подразделе исключен гестационный сахарный диабет как имеющий непосредственную связь с состоянием беременности. Отдельно выделены патологии, широко представленные среди исследуемых матерей, но не включенные в категорию хронических соматических заболеваний: миопия (26,4%), ожирение (13,9%), расстройство вегетативной нервной системы (33,3%).

Рис. 1. Структура заболеваемости матерей хроническими соматическими заболеваниями

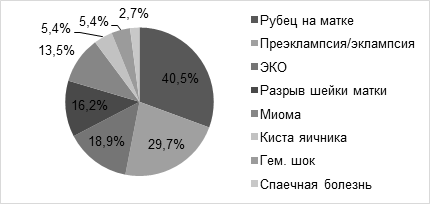

Структура акушерско-гинекологического анамнеза представлена на рисунке 2. По результатам исследования, из 72 матерей у 37 был выявлен ОАГА (51,4%). При этом к наиболее частым причинам ОАГА можно отнести: рубец на матке – у 15 матерей (40,5%), преэклампсию или эклампсию – у 11 (29,7%), ЭКО – у 7 (18,9%), разрывы шейки матки – у 6 (16,2%), миомы – у 5 (13,5%) и др.

Рис. 2. Структура отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза у матерей

Средние показатели антропометрии детей на момент рождения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Антропометрические показатели доношенных и недоношенных новорожденных детей на момент рождения

|

Показатели |

Недоношенные |

Доношенные |

|||

|

<32 недель |

<35 недель |

35–37 недель |

|||

|

26 недель |

31,1 недели |

||||

|

Гестационный возраст, недели |

26 |

31,1 |

32,9±0,3 |

35,5±0,1 |

39,2±0,1 |

|

Вес, г |

890 |

1850 |

1670,0±154,5 |

2300,8±134,8 |

3275,6±67,8 |

|

Рост, см |

36 |

41 |

43,9±1,5 |

47,2±1,0 |

52,8±0,4 |

|

Окружность головы, см |

23 |

31 |

30,6±0,7 |

32,8±0,5 |

34,5±0,2 |

|

Окружность груди, см |

22 |

27 |

27,5±0,8 |

30,3±0,7 |

33,3±0,2 |

Показатели общего клинического анализа крови в соответствии со сроками гестации на момент рождения и при выписке представлены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели общего клинического анализа детей в соответствии с гестационным возрастом на момент рождения и при выписке

|

Показатели |

Недоношенные |

Доношенные (3-я группа) |

||||

|

До 35 недель |

35–37 недель |

|||||

|

При рождении |

При выписке |

При рождении |

При выписке |

При рождении |

При выписке |

|

|

Гемоглобин, г/л |

194,1* (187,2; 201,0) |

132,0• (123,2; 140,8) |

203,7* (196,1; 211,3) |

158,6 (153,4; 163,8) |

185,2•

(181,8; 188,6) |

160,2 (157,0; 163,4) |

|

Эритроциты, *1012 |

5,2•* (5,0; 5,4) |

3,9 (3,6; 4,2) |

5,8 (5,6; 5,4) |

4,5 (4,3; 4,37) |

5,3 (5,2; 5,4) |

4,7 (4,6; 4,8) |

|

Лейкоциты, *109 |

15,7* (13,6; 17,8) |

10,5 (9,4; 11,6) |

18,7 (16,0; 21,4) |

11,2 (10,5; 119) |

23,1 (22,1; 24,1) |

13,9 (12,0; 15,8) |

|

Тромбоциты, *109 |

215,3 (195,1; 235,5) |

362,3 (325,7; 398,9) |

215,9 (196,4; 235,4) |

380,9 (356,4; 405,4) |

234,9 (226,5; 243,3) |

390,7 (379,1; 402,3) |

Примечание: достоверные различия (p-level < 0,05): • – отличие от 2-й группы, * – отличие от 3-й группы

При анализе красной крови, отражающей кислородтранспортную систему организма, установлено, что уровень гемоглобина в крови новорожденных варьировал в интервале от 130 до 240 г/л, что входит в референтные значения. При этом можно отметить значимое увеличение гемоглобина в 1-й и 2-й группах. При оценке уровня гемоглобина при выписке необходимо рассматривать его колебания в соответствии со средней длительностью пребывания ребенка в стационаре. Для 1-й группы данный срок составляет в среднем 27,5 дня, для 2-й группы – 17,1 дня, а для 3-й группы – 13,8 дня. Содержание гемоглобина в первые 2–4 недели жизни может варьировать в диапазоне от 130 до 190 г/л, по данным различных авторов, и в среднем составляет 160 г/л. Известно, что у новорожденных снижение уровня гемоглобина происходит в течение 2–3 месяцев жизни, так как организм переходит от фетального к взрослому типу гемоглобина (происходит разрушение фетального гемоглобина) вследствие адаптации к новым условиям [6]. Рассматривая содержание гемоглобина при выписке, можно заметить, что во всех подгруппах оно снижается до референтных значений. Однако в 1-й группе наблюдается существенное снижение уровня гемоглобина при рождении по отношению к уровню при выписке. Обнаруженные особенности, очевидно, обусловлены тем, что сродство фетального гемоглобина к кислороду выше, чем у HbA, а уровень фетального гемоглобина у недоношенных детей выше, чем у доношенных [7]. Можно допустить, что у недоношенных детей, матери которых перенесли коронавирусную инфекцию, на момент рождения имеется довольно высокий уровень фетального гемоглобина, тяжелее отдающего кислород тканям. При адаптации к новым условиям жизни организму требуется быстрая смена на гемоглобин взрослого типа, что, видимо, объясняет столь выраженное его снижение в данных группах. Значения уровней эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов почти для всех подгрупп как при рождении, так и при выписке (с учетом длительности пребывания в стационаре) соответствуют возрастным нормам. Исключение составляет уровень эритроцитов при выписке в 1-й группе, средний показатель которого, согласно современным клиническим рекомендациям, соответствует анемии новорожденных [7, 8]. При этом следует заметить, что общее содержание лейкоцитов при рождении у недоношенных детей ниже, чем у доношенных, при этом достоверное различие отмечено также в 1-й группе.

Исследование системы гемостаза также проводилось путем анализа крови при рождении и при выписке детей из стационара. Полученные показатели сравнивали с референтными значениями в соответствии с возрастом пациентов (табл. 3).

Показатели коагулограммы на разных сроках гестации на момент рождения и при выписке представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели коагулограммы детей в соответствии с гестационным возрастом на момент рождения и при выписке

|

Показатели |

Недоношенные |

Доношенные (3-я группа)* |

||||

|

До 35 недель |

35–37 недель (2-я группа) |

|||||

|

При рождении |

При выписке |

При рождении |

При выписке |

При рождении |

При выписке |

|

|

РФМК, г/л |

6,6 (5,9; 7,3) |

3,8 (3,4; 4,2) |

5,1 (4,5; 5,7) |

3,5 (3,5; 3,5) |

5,1 (4,6; 5,6) |

3,4 (3,3; 3,5) |

|

ПТВ, сек |

17,1 (15,9; 18,3) |

17,5 (15,7; 19,3) |

15,9 (14,7; 17,1) |

14,7 (14,7; 14,7) |

17,4 (16,4; 18,4) |

16,4 (16,1; 16,7) |

|

АЧТВ, сек |

36,0 * (34,0; 38,0) |

34,3 (32,4; 36,2) |

31,4 (29,6; 33,2) |

30,1 (30,1; 30,1) |

32,3 (30,2; 34,4) |

33,5 (32,8; 34,2) |

|

Фибриноген, г/л |

2,0 (1,8; 2,2) |

2,8 (2,6; 3,0) |

2,3 (2,1; 2,5) |

2,4 (2,4; 2,4) |

2,3 (2,2; 2,4) |

3,3 (3,1; 3,5) |

|

МНО |

1,3• (1,2; 1,4) |

|

1,1 ( 1,0; 1,2) |

|

1,2 (1,1; 1,3) |

|

Примечание: достоверные различия (p-level < 0,05): • – отличие от 2-й группы, * – отличие от 3-й группы

После рождения происходит адаптация системы гемостаза к внеутробным условиям жизни, при этом возрастает риск нарушения равновесия между прокоагулянтной и антикоагулянтной активностью, что обусловливает возможность развития как тромбозов, так и кровотечений. Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) используется для характеристики внутреннего пути коагуляции, его возрастание свидетельствует о состоянии гипокоагуляции. Для доношенных детей, согласно разным исследованиям, АЧТВ может варьировать от 29,5 с до 42,2 с (вплоть до 54,0 с). Для недоношенных новорожденных показатель АЧТВ в среднем составляет 45,0–47,0 с, что указывает на различную степень гипокоагуляции крови. В динамике к 1 месяцу жизни данный показатель почти достигает уровня взрослых.

В проведенном исследовании значения АЧТВ во всех группах как при рождении, так и при выписке приближались к нижней границе нормы для доношенных детей. У недоношенных новорожденных, матери которых перенесли коронавирусную инфекцию, этот показатель был существенно ниже референтных значений, что характеризуется состоянием гипергоагуляции. Для исследования внешнего пути гемостаза оценивали функциональное состояние плазменных факторов свертывания. Фибриноген, начиная синтезироваться плодом уже с 5-й недели беременности, ко второму триместру достигает показателей взрослого человека. Лишь для недоношенных детей характерны более низкие значения, в среднем они составляют 2,1–2,3 г/л. В исследовании уровень фибриногена соответствует возрастным нормам. Протромбиновое время (ПТВ), отражающее общую активность факторов II, V, VII, X и фибриногена у доношенных новорожденных детей в первые сутки жизни, в норме варьирует от 13,1±0,11 до 21,0±2,5 с, у недоношенных – от 10,0–15,0 до 17,5–19,6 с. В соответствии с приведенными выше границами, значения ПТВ можно охарактеризовать в группах обследованных детей как нормальные. Показатель международного нормализованного отношения (МНО) необходим для стандартизации результатов теста протромбинового времени. Референтные значения МНО у доношенных равны 1,20 (1,05–1,35), у недоношенных – 1,4 (1,3–1,5). При анализе результатов исследования лишь 1-я и 2-я группы детей отличались низкими показателями МНО, что также свидетельствует о гиперкоагуляции. Сравнительный анализ полученных данных об уровне растворимых фибринмономерных комплексов (РФМК) во всех группах с нормативными показателями позволил выявить значительное увеличение его у детей при рождении и дальнейшее снижение в течение 2–4 недель до нормальных значений. Проведенное исследование свертывающей системы новорожденных детей, рожденных у переболевших ковидом матерей, выявило тенденцию к гиперкоагуляции, причем реализуется механизм как по внешнему, так и по внутреннему пути свертывания [9, 10]. Склонность к гиперкоагуляции у детей может быть объяснена формированием мультивоспалительного синдрома новорожденных, развитие которого непосредственно связано с наличием у матери коронавирусной инфекции в период беременности. Проявления данного синдрома разнообразны и включают повреждения сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также развитие неонатальной постковидной коагулопатии, обусловленной наличием у ребенка иммуноглобулинов класса G и M [11, 12].

Заключение

Интерпретация основных показателей крови детей, рожденных у переболевших ковидом матерей, позволяет сделать выводы о том, что сроки беременности матери на момент родов влияют на подготовленность новорожденного организма к новым условиям жизни и сроки его адаптации. В связи с этим заслуживает внимания система гемостаза плода, которая отличается большей автономностью от организма матери. Нестабильность системы свертывания крови новорожденных можно объяснить тем, что она к моменту родов находится еще в процессе формирования. В проведенном исследовании установлено, что система гемостаза как у доношенных, так и у недоношенных детей в первые дни жизни характеризуется склонностью к гиперкоагуляции, что, вероятно, вызвано перенесенной матерью во время беременности коронавирусной инфекцией с возможным инфицированием плода и формированием условий для развития мультивоспалительного синдрома новорожденных.

Библиографическая ссылка

Хабибуллина И.З., Хабибуллина А.З., Исаева Е.Е., Шамратова В.Г. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ COVID-19 // Современные проблемы науки и образования. 2024. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33803 (дата обращения: 11.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.33803