Введение

Высокий процент распространенности гинекомастии (ГМ) в популяции (32–65%, в зависимости от возраста и критериев, используемых для определения) связывают с тем, что эта патология является следствием различных заболеваний мужского организма [1]. Число обращений по данной причине прогрессивно увеличивается [2]. Причиной ГМ могут являться многочисленные эндокринологические заболевания, нарушения в генетическом коде, тяжелая соматическая патология, прием медикаментов или онкология. Из-за этого в лечении данной патологии должен участвовать либо коллектив врачей, либо специалист со знаниями не только в собственном направлении, но и одновременно в перечне смежных.

ГМ относится к любому состоянию, при котором объем мужской груди увеличен из-за увеличения протоковой ткани, стромы или жира. Чаще всего это состояние возникает в период гормональных изменений – у младенцев, подростков и в пожилом возрасте [3]. Аналогично процессу развития женской груди, для роста молочной железы у мужчин необходимы эстроген, гормон роста (GH) и инсулиноподобный фактор роста (IGF-1). Поскольку существует определенный баланс между эстрогенами и андрогенами, любое заболевание или прием лекарств, которые повышают уровень циркулирующих эстрогенов или снижают уровень циркулирующих андрогенов, вызывая повышение соотношения эстрогенов и андрогенов, могут вызвать ГМ [4]. Поэтому во время первоначальной диагностики большой упор делают на изучение гормонального фона пациента [5, 6].

Цели исследования: анализ литературы за (преимущественно) последние 10 лет, сравнение взглядов научного сообщества и подготовка обзорной компиляции по этиологии, клинической оценке и лечению ГМ, исходя из стадии заболевания.

Материал и методы исследования. В открытых базах данных проведен поиск результатов исследований по ключевым словам. Всего проанализировано 84 научные статьи за 2014–2024 гг., из которых в данную статью вошли 31 из баз данных PubMed и e-Library. В работе использованы книги, зарубежные и отечественные статьи, опубликованные в открытой печати, в электронных версиях и свободно доступные в полнотекстовом варианте, которые рассматривают ГМ, исходя из различных точек зрения – этиологии, патофизиологии, клиники, дифференциальной диагностики по отношению к другим заболеваниям. Выполнены сравнение и компиляция информации с дальнейшей обработкой и подготовкой сжатой информационной статьи. Были исключены дублирующие исследования, репринты, исследования на иных языках, кроме заявленных (английский и русский), исследования на животных, письма и краткие сообщения согласно принципам подготовки современных обзоров и порядку выполнения систематического обзора и метаанализу по протоколу PRISMA [7].

Результаты исследования и их обсуждение

В целом ученые пришли к двум теориям механизмов разрастания ткани во время ГМ:

1) усиление ароматизации андрогенов, в ходе которого происходит преобразование в эстрогены (которое в норме происходит у каждого человека), поэтому соотношение андрогены/эстрогены меняется и в гормональном фоне мужчины смещается баланс, вследствие чего происходит гиперплазия ткани грудной железы;

2) увеличение содержания пролактина в организме мужчины может приводить к аналогичным процессам в связи с тем, что он увеличивает чувствительность клеток железы к прогестерону [8]. Эстрогены в больших дозах оказывают влияние на синтез и секрецию пролактина [9].

Таким образом, двумя основными гормонами, изменение уровня которых является ключевым фактором развития ГМ, являются эстроген и пролактин.

Но необходимо исследовать не только вышеназванные гормоны, но и некоторые другие, которые напрямую не связаны с развитием ГМ, так как их концентрация может помочь с выяснением причин, степени и формы данного патологического заболевания. Ими являются:

- тиреотропный гормон (ТТГ) – его содержание увеличивается в 2 и более раза в случае наличия узлов в грудной железе, с большой вероятностью при 3-й и 4-й степенях;

- тироксин (гормон Т4) – его содержание увеличивается в 1,5 раза;

- пролактин – содержание увеличивается в 2 раза независимо от формы;

- кортизол – его содержание увеличивается до 1,7 раза (важно обратить внимание, что в целом увеличение содержания данного гормона может иметь место при любых заболеваниях грудной железы) [10, 11].

Стандартная диагностика включает такие лабораторные исследования, как измерение содержания хориального гонадотропина человека, лютеинизирующего гормона, тиреостимулирующего гормона, тестостерона и эстрадиола. В связи с циркадным ритмом секреции гормонов лабораторный мониторинг должен проводиться утром, в период максимального выделения гормонов [12].

Часто ГМ ассоциируется с метаболической толерантностью, дисгликемией и семейным фоном сахарного диабета [13].

В ходе постановки диагноза необходимо также осуществить дифференциальную диагностику между псевдогинекомастией и истинной ГМ путем проведения ультразвукового исследования (УЗИ). При подозрении на образование в молочной железе должна быть рекомендована диагностическая маммография с УЗИ или без него [14].

При маммографии заболевание проявляется в виде субареолярного помутнения, описаны три маммографические картины ГМ: узловатая, дендритическая и диффузная, соответствующие вариантам с ранним началом, фиброзному персистирующему варианту и варианту, обусловленному приемом экзогенных эстрогенов. При УЗИ эхогенность поражения повышается по мере развития фиброза.

Данные об использовании магнитно-резонансной томографии для оценки состояния мужской молочной железы и ГМ пока ограничены. Результаты визуализации могут быть классифицированы в соответствии с системой BIRADS (система отчетности и данных визуализации молочной железы), в зависимости от их злокачественного потенциала [15].

Пальпация молочной железы также может позволить отличить жировую ткань от железистой и включает более детальную оценку молочной железы: определение птоза, избытков кожи и втяжение сосков [16]. Дополнительно физикальное обследование должно включать пальпацию яичек, чтобы выявить изменения и атрофию яичек на ранней стадии и подготовить почву для дальнейших диагностических мероприятий.

Диагноз в случае сомнений в доброкачественности образования должен быть подтвержден гистологически с помощью биопсии, чувствительность и специфичность которой составляют 90%, для исключения озлокачествления, несмотря на то, что развитие злокачественной опухоли молочной железы происходит только у 1% пациентов. Необходимость проведения пункционной биопсии определяют на основании наличия наследственных и внешних факторов риска, присутствия кальцификатов в ткани, неконцентрического расположения железы, а также одно- или двухсторонности развития ГМ [17].

Для постановки диагноза необходим тщательный сбор анамнеза, особенно в отношении образа жизни, наркотиков и лекарств. Требуется выяснить недавние изменения, например начало антигипертензивной терапии.

Хотя схемы диагностики показывают высокую результативность при постановке клинически верного диагноза, в вопросах лечения в медицинских кругах до сих пор существуют расхождения. Так, при минимальной степени развития данного патологического состояния и визуализации образования до 2–3 см в диаметре без осложнений в каком-либо специальном лечении необходимости нет. В данном случае устранение первопричины может уменьшить проявление данной патологии практически до нуля [18].

Лечение пациентов в подростковом периоде часто не требуется, и все признаки самостоятельно разрешаются до 18–19 лет [19, 20]. У возрастных пациентов вероятность спонтанной регрессии снижается в случае персистирования в течение года и больше в связи с тем, что происходит фиброзирование с дальнейшей гиалинизацией [21].

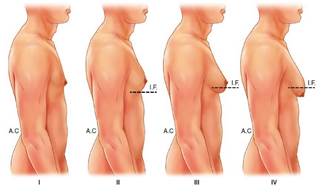

Основной классификацией ГМ является разделение на 4 стадии согласно Adriana Cordova и Franchesco Moschella (рис. 1).

1-я стадия: изменение сосково-ареолярного комплекса в виде увеличения ареолы и соска.

2-я стадия: увеличение молочных желез в объеме без птоза.

3-я стадия: значительное увеличение молочных желез в размере, с опущением сосково-ареолярного комплекса, который располагается на уровне субмаммарной складки или ниже на 1 см.

4-я стадия: значительное увеличение молочных желез в размере, с опущением сосково-ареолярного комплекса ниже уровня субмаммарной складки на 1 см и более.

Рис. 1. Классификация по Adriana Cordova и Franchesco Moschella

Необходимо отметить, что ни одна из основных современных классификаций не учитывает степень развития фиброзной ткани в строме железы, когда однозначно требуется оперативное лечение.

В качестве консервативного лечения используется гормональная терапия. Фармакологические средства могут приводить к выраженному положительному эффекту, но только в случае, если медикаментозная терапия проводится на ранних стадиях, пока фиброзная ткань не заменит железистую. После этого ткань железы перестает отвечать на воздействие лекарственных средств. Первоначально использовались препараты с андрогенами, исходя из логики, что данное влияние должно устранить дисбаланс. Но исследования показали, что только у 30% пациентов клинические проявления исчезают более чем на 2 года (в среднем до 4 лет). У 70% пациентов при использовании данного метода симптоматика уходит на срок до 3–4 месяцев [22]. Проблемой в данном случае является то, что, чем больше увеличивается концентрация андрогенов в организме, тем больше они ароматизируются и превращаются в эстрогены, что может в некоторых случаях даже ухудшать симптоматику.

Другими вариантами лекарственных средств являются антагонист рецепторов эстрогенов, который подавляет их воздействие на ткань грудной железы, или ингибиторы ароматазы, которые блокируют превращение тестостерона в эстрадиол. Это достаточно частая группа препаратов для назначения, так как развитие ГМ без гиперэстрогении, даже относительной, практически невозможно, что подтверждает обоснованность использования этих лекарственных средств [23].

Можно сказать, что, несомненно, у гормональной терапии есть отдельные успехи [22]. При использовании данного метода на ранних стадиях симптоматика у пациентов исчезает в течение 3 месяцев [24]. Но в целом результативность подобного метода невысока в подавляющем большинстве случаев в связи с тем, что чаще всего пациенты обращаются на поздних стадиях, когда препараты становятся малоэффективными и стоит рассмотреть возможность хирургического вмешательства [25]. Причем некоторые врачи уверены, что хирургическая коррекция при доброкачественной гинекомастии должна проводиться при любых формах по косметическим показаниям. Применяются два вида хирургических операций: более инвазивная подкожная мастэктомия периареолярным или трансареолярным доступами или эндоскопическая резекция через аксиллярный доступ.

Удаленные образцы имеют унифицированную форму головной части, тела и хвоста. Основная часть железистой ткани состоит из тела, расположенного непосредственно в глубине от сосково-ареолярного комплекса. Головная часть имеет полукруглую форму и расположена в районе грудины. Хвост сужается от тела латеральнее к месту прикрепления большой грудной мышцы в плечевую кость. Понимание анатомии железы при ГМ может служить руководством для хирургов, занимающихся этой проблемой [26], так как необходимо полностью удалить железу, поскольку, если остается даже небольшая ее часть, то высока вероятность повторного роста молочной железы и рецидива заболевания.

Чаще всего разрез производится параареолярно [27]. Для исключения нарушения кровообращения разрез должен быть максимально минимизирован (стандартным показателем является треть от общей длины окружности ареолы). Используются также доступы в области субмаммарной складки и прочие, однако подобные разрезы оставляют более отчетливый рубец после операции.

Дополнительно к мастэктомии периодически проводится липосакция в связи с тем, что истинная ГМ часто вызывает и рост подкожно-жировой клетчатки [28]. Проводить данную операцию необходимо аккуратно, чтобы не произошло ретракции сосково-ареолярного комплекса или его некроза. Для исключения следует оставлять порядка 5 мм ткани ретроареолярно [29]. Липосакция помогает подчеркнуть границы грудной мышцы и сделать мужскую грудную мышцу более привлекательной и эстетичной. Поэтому часто хирурги, помимо удаления излишне разросшейся грудной железы, обсуждают объем вмешательства с пациентом и предлагают различные варианты не только с точки зрения купирования патологического состояния, но и с точки зрения улучшения эстетики [9].

На 3-й и 4-й стадиях к увеличению грудных желез присоединяется птоз желез и кожи груди. Из-за растяжения кожи и всего комплекса тканей груди простого удаления желез и подкожно-жировой клетчатки недостаточно для получения стабильного и эстетичного результата. В этом случае проводится пластика с выполнением подтяжки кожного покрова вокруг сосково-ареолярной области. Избытки кожи вместе с железой удаляются, при необходимости проводится липосакция, и далее комплекс тканей сшивается по окружности пигментации ареолы (данный метод рекомендован по эстетическим соображениям – шов по истечении определенного времени становится практически невидим) [30].

На 4-й стадии ГМ с существенным обвисанием часто подтяжки не хватает, и производится свободная пересадка сосково-ареолярного комплекса с удалением грудной железы, жировой ткани и лишней кожи.

Таким образом, в настоящее время золотым стандартом хирургического лечения ГМ является подкожная мастэктомия через периареолярный доступ.

Хирургическое лечение ГМ благоприятно сказывается на психологическом состоянии пациента. Уходит эмоциональный дискомфорт, снимаются ограничения, связанные с физическими аспектами и болью. В одном из исследований зафиксировано, что 53,5% пациентов с гинекомастией испытывают стыд, смущение, снижение самочувствия и тревогу в повседневной жизни, из-за чего 8,5% прекращают занятия спортом, а 2,5% сменяют стиль одежды [6].

После операции наблюдается тенденция к улучшению качества жизни и психологического здоровья. Однако результаты основаны на данных о пациентах в возрасте около 20 лет и поэтому не являются репрезентативными для всех мужчин, страдающих ГМ [31].

Заключение. Таким образом, литературные источники указывают на то, что ГМ может служить проявлением широкого круга патологий: эндокринных, генетических, системных, результатом чего является дисбаланс в гормональном фоне организма мужчины, в связи с чем необходим индивидуальный поход к лечению патологии. Во время лечения используется консервативная терапия на ранних стадиях, но основным способом является использование хирургического метода, который может предоставить стабильный и косметически удовлетворяющий пациента результат.

Хотя в случае адекватного лечения прогноз благоприятен, на качество жизни и психоэмоциональное состояние человека данное патологическое состояние оказывает сильное негативное влияние, поэтому важным этапом является профилактика. Необходимо ограничивать потребление алкоголя и придерживаться принципов здорового питания, контролировать соотношение андрогенов и эстрогенов в крови при приеме препаратов, влияющих на гормональный фон (особенно у спортсменов). Дополнительно, исходя из доказанного факта о влиянии на уровень гормонов, стоит избегать стрессовых ситуаций или принимать меры по их снижению.

Библиографическая ссылка

Пахомова Р.А., Кочетова Л.В., Колесник А.А., Колесник В.Я., Сергеев Д.И. ГИНЕКОМАСТИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭТИОЛОГИИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ. // Современные проблемы науки и образования. 2024. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33781 (дата обращения: 11.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.33781