Характерными чертами текущего этапа развития техники и технологий биомедицинского назначения являются не только количественный рост технизации всех уровней системы здравоохранения, но и быстрые процессы цифровой трансформации этой системы [1], порождающие все больший спрос на высококвалифицированных специалистов медико-технического профиля. Ускорение технизации и цифровой трансформации затрагивает все уровни системы здравоохранения во всем мире. Так, за последние 10 лет глобальный рынок медицинских материалов и оборудования вырос более чем на 5% и составил около 520 млрд долларов. В России рост этого рынка за этот период был еще более заметен и составил более 10% (255 млрд руб.) [2].

Характерной чертой современного этапа развития рынка биомедицинского оборудования является то, что наряду с его количественным увеличением происходят и быстрые качественные изменения. Они заключаются в том, что при повышении удобства и простоты использования биомедицинских приборов и оборудования увеличиваются их внутренняя сложность и интеллектуализация. Такой масштабный и быстрый качественный переход порождает ряд системных проблем при внедрении, эксплуатации и обслуживании комплексов клинического биомедицинского оборудования, которые в значительной степени связаны с недостатком кадров. Наличие таких кадровых проблем обусловлено тем, что указанные изменения требуют парадигматических изменений как в структуре управления технико-технологическим обеспечением здравоохранения, так и в спектре компетенций соответствующих специалистов [3].

Это, несомненно, является вызовом и для системы высшего образования. Ответом на такой вызов может стать развитие в России нового направления высшего образования в сфере комплексного управления технико-технологическим обеспечением здравоохранения – клинической инженерии (КИ), которое уже имеет некоторую историческую перспективу, прослеживаемую в наиболее развитых странах с середины прошлого века. Там клиническая инженерия представляла собой ответ рынка труда на то же бурное количественное и качественное развитие биомедицинской техники, которое наблюдается сейчас в нашей стране.

В парадигме КИ современные медицинские учреждения рассматриваются как высокотехнологичные производства. Для них характерно наличие сквозных технологических цепочек, чем обусловлена потребность в интеграции разнородного и технически сложного оборудования. Управление такого рода комплексами требует штата профессионалов, обладающих достаточно специфическим спектром компетенций. Все вышесказанное определяет основную характеристику клинических инженеров: это носители компетенций, позволяющих не только выполнять все операции по управлению жизненным циклом комплексов оборудования биомедицинского назначения, но и решать практические вопросы их эффективной технологической интеграции [4, с. 2–32; 5, с. 3–16].

Для формирования такого спектра компетенций необходимо совмещение в нем инженерных, управленческих и медицинских знаний и умений. Для получения подобного спектра компетенций в рамках единого высшего образования наиболее целесообразно размещение подготовки КИ в развитом медицинском университете, где имеются блоки кафедр (институты, факультеты) медицинской, инженерно-технической и управленческой направленности [6], в том числе и с использованием методологии школ мастерства, позволяющих эффективно закреплять практические аспекты необходимых компетенций [7].

Важнейшим фактором, влияющим на качество лечебно-диагностической работы учреждений здравоохранения, является следование клиническим рекомендациям и принципам доказательной медицины [8]. Эти принципы определяют не только лучшие практики непосредственно лечебно-диагностической работы, но и многие важнейшие аспекты ее технико-технологического обеспечения [9].

Приведенные выше положения определяют цель работы: разработка механизмов формирования компетенций КИ, соответствующих принципам доказательной медицины.

Материал и методы исследования

Эффективное формирование достаточно широкого спектра компетенций КИ требует использования комплексных, высокоэффективных и гибких педагогических методик. Для базового формирования таких компетенций лучшей является очная форма обучения. Одним из эффективных методов обучения в таких условиях представляется обучение с использованием цикла Колба [10] в сочетании с методами формирования эффективных механизмов обратной связи между институциональными производителями и потребителями биомедицинского оборудования [11, с. 5–11].

Результаты исследования и их обсуждение. Для достижения поставленной цели необходимо ввести в образовательную программу дополнительные предметы: «Техническое обеспечение доказательной медицины» (уровень бакалавриата) и «Сертификация и лицензирование приборов и изделий биомедицинского назначения» (уровень магистратуры). С помощью этих дисциплин реализуется имплементация принципов доказательности в процессе приобретения как компетенций эксплуатантов биомедицинского оборудования, так и компетенций его разработчиков.

Общая информация о предмете «Техническое обеспечение доказательной медицины»:

· уровень образовательной программы: бакалавриат;

· место дисциплины в структуре ОП: Блок 1, обязательная часть;

· общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ;

· сроки реализации дисциплины: 7-й семестр;

· промежуточная аттестация: зачет – 7-й семестр;

· цель дисциплины – знакомство студентов с принципами доказательной медицины и с их техническим обеспечением;

· задачи дисциплины: а) получение знаний о принципах доказательной медицины и о тех мерах инженерно-технического характера, которые должны соответствовать этим принципам; б) получение знаний о доказательных методах подбора, эксплуатации и обслуживания биомедицинских технических систем и комплексов; в) владение методами анализа и сортировки информации по степени ее доказательности; г) владение методами доказательного анализа состояния биомедицинского оборудования на всех этапах его жизненного цикла.

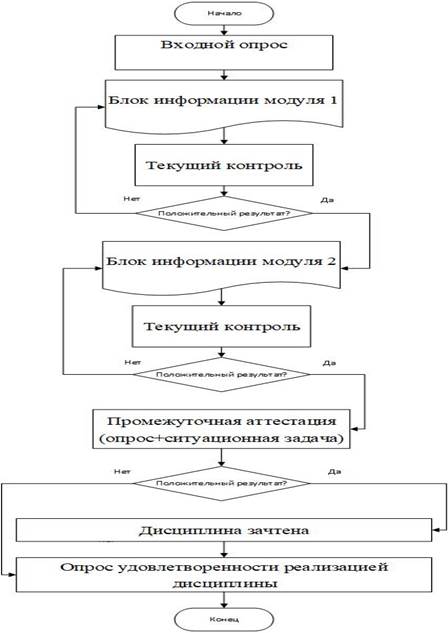

Алгоритм реализации дисциплины представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Алгоритм реализации дисциплины «Техническое обеспечение доказательной медицины»

Как видно из рисунка 1, структура данного курса имеет линейный характер. Она состоит из входного опроса, двух контентных модулей с текущим контролем их освоения, промежуточной аттестации и механизма обратной связи в виде анкеты удовлетворенности обучающихся реализацией курса.

Обобщенное содержание контентных модулей дисциплины представлено ниже.

· Модуль 1 «Доказательная медицина и ее техническое обеспечение»: значение доказательной медицины для качества оказания медицинских услуг; классификация доказательной силы различных источников информации, уровни убедительности клинических рекомендаций и уровни достоверности доказательств; виды диагностических тестов; виды наблюдательных исследований; сравнительная оценка различных методов диагностики и лечения; стандарты клинических испытаний; методики подбора технико-технологического обеспечения практической реализации доказательной медицины.

· Модуль 2 «Доказательное управление биомедицинским оборудованием»: общие принципы доказательного управления биомедицинским оборудованием; виды технического обслуживания, его характеристики и доказательные методы его рационализации; доказательный расчет целевых (ключевых) показателей эффективности использования комплексов биомедицинского оборудования; методы расчета характеристик жизненного цикла биомедицинского оборудования.

Таким образом, представленная дисциплина «Техническое обеспечение доказательной медицины» дает бакалаврам-КИ спектр компетенций, позволяющих выполнять функции доказательного администрирования процесса эксплуатации комплексов биомедицинского оборудования в учреждениях практического здравоохранения.

На более высоком уровне образования – уровне магистратуры – актуальной является потребность рынка в носителях компетенций, связанных с доказательным управлением процессами синтеза технических заданий на разработку, сертификацию, лицензирование и ввод в клиническую практику новых образцов биомедицинского оборудования. Для формирования указанных компетенций в программу обучения КИ на уровне магистратуры целесообразно ввести дисциплину «Сертификация и лицензирование приборов и изделий биомедицинского назначения».

Общая информация о предмете «Сертификация и лицензирование приборов и изделий биомедицинского назначения»:

· уровень образовательной программы: магистратура;

· место дисциплины в структуре ОП: Блок 1, обязательная часть;

· общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ;

· сроки реализации дисциплины: 3-й семестр;

· промежуточная аттестация: зачет – 3-й семестр;

· цель дисциплины – знакомство студентов с принципами доказательной разработки, сертификации и лицензирования приборов и изделий биомедицинского назначения;

· задачи дисциплины: а) получение знаний о порядке разработки технических заданий на проектирование приборов и изделий биомедицинского назначения; б) получение знаний о нормативной базе и о порядке сертификации и лицензирования биомедицинских технических систем и комплексов; в) владение методами формирования комплекта документации, связанной с сертификацией и лицензированием биомедицинских технических систем и комплексов.

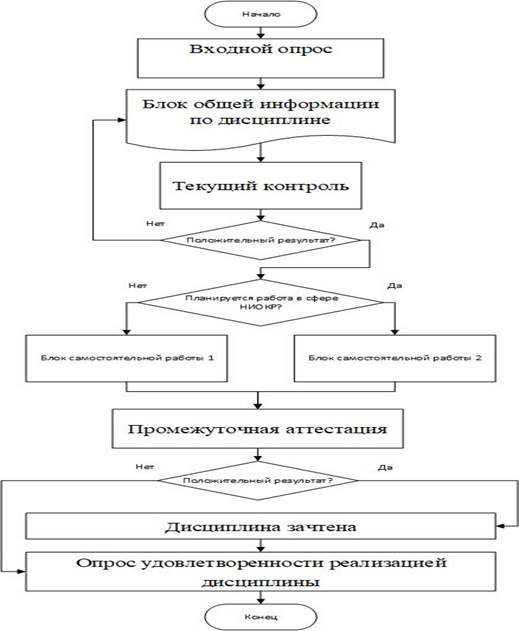

Алгоритм реализации дисциплины представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Алгоритм реализации дисциплины «Сертификация и лицензирование приборов и изделий биомедицинского назначения»

Структура дисциплины, представленная на рисунке 2, отражает общую специфику дисциплин магистратуры, предполагающих значительный объем самостоятельной работы студентов. В ней предусмотрены входной опрос, блок общей информации по дисциплине, текущий контроль, вариативный блок самостоятельной работы студентов, промежуточная аттестация и механизм обратной связи в виде анкеты удовлетворенности обучающихся реализацией дисциплины.

Обобщенное содержание дисциплины: нормативные требования к биомедицинским системам; структура технического задания и порядок его формирования; состав и содержание работ по созданию (развитию) биомедицинской системы; доказательность, нормативная база и порядок сертификации и лицензирования приборов и изделий биомедицинского назначения. Блок самостоятельной работы 1 предназначен для студентов, ориентированных на работу в практическом здравоохранении, и состоит из заданий, связанных с отработкой навыков взаимодействия с медицинским персоналом в области синтеза технических заданий на разработку новых образцов приборов и изделий биомедицинского назначения. Блок самостоятельной работы 2 предназначен для студентов, ориентированных на научно-практическую работу, и состоит из заданий, направленных на отработку навыков доказательной сертификации и лицензирования приборов и изделий биомедицинского назначения.

В целом, представленная дисциплина «Сертификация и лицензирование приборов и изделий биомедицинского назначения» предназначена для формирования у магистров-КИ спектра компетенций, позволяющих выполнять функции доказательного управления процессами создания, сертификации и лицензирования новых приборов и изделий биомедицинского назначения.

Заключение. Представленная выше комплексная адаптивная структура курсов обучения специалистов в области КИ позволит в соответствии с нормативными документами проводить интенсивное и высокоэффективное обучение таких специалистов с учетом динамически изменяющихся реалий рынка труда. В данной статье представлены структура и алгоритм обучения по специализированным дисциплинам на уровнях бакалавриата и магистратуры профиля подготовки «Клиническая инженерия», которые связаны с компетенциями в области обеспечения технико-технологической основы практического выполнения принципов доказательной медицины, в частности доказательности и рациональности, при формировании комплекса технического оснащения медицинских учреждений и при лицензировании и сертификации изделий и материалов биомедицинского назначения.

Библиографическая ссылка

Гущин А.В., Безбородов С.А., Иванов И.В., Берсенева Е.А., Кураков Д.А. ПРИНЦИПЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ ПО ПРОФИЛЮ «КЛИНИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ» // Современные проблемы науки и образования. 2024. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33486 (дата обращения: 25.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.33486