Коронавирусная инфекция (COVID-19), вызванная вирусом SARS-CoV-2, до сих пор оказывает серьезное влияние на показатели заболеваемости и смертности в мире, более того, растет количество людей с постковидным синдромом. На сегодняшний день появляется все больше данных, подтверждающих, что эндотелиальная дисфункция является ключевым механизмом патогенеза COVID-19, что подтверждается гистологическими исследованиями [1-3]. Эндотелий в норме обеспечивает динамическое взаимодействие между циркулирующей кровью и различными тканями/органами и тем самым поддерживает тканевой гомеостаз. Физиологические функции эндотелия включают регуляцию сосудистого тонуса, тканевого гемостаза, целостности барьера, воспаления, окислительного стресса, сосудистой проницаемости, а также структурной и функциональной целостности [4]. Системное воспаление, эндотелиальная дисфункция и нарушения метаболизма оксида азота (NO), которые активируют коагуляцию и образование тромбина, часто приводят к тромбозам у пациентов с тяжелым течением COVID-19 [5]. Неадекватное и избыточное высвобождение провоспалительных цитокинов, в том числе NO, при инфекции может вызывать увеличение концентрации свободных радикалов, повреждающих эндотелий, однако повышение активности эндотелиальной NO-синтазы (eNOS) и увеличение синтеза оксида азота II способствует защите макроорганизма благодаря противовирусному действию [6; 7]. Согласно исследованиям некоторых авторов, экспрессия NO-синтазы повышается во время беременности, играя важную роль в адаптации организма к периоду гестации, и возрастает при некоторых патологических состояниях, таких как диабет у матери, вызывая различные микрососудистые нарушения в системе «мать - плацента – плод» [8].

Тем не менее пока недостаточно работ, которые посвящены изучению эндотелиальной дисфункции в плацентах при коронавирусной инфекции и ее влияния на течение беременности и развитие плода.

Цель исследования: оценить экспрессию эндотелиальной NO-синтазы в плацентах женщин с коронавирусной инфекцией.

Материалы и методы исследования. Проведено морфологическое и иммуногистохимическое исследование образцов плацентарной ткани у 48 женщин с коронавирусной инфекцией (основная группа) и 38 условно здоровых женщин (группа сравнения), родоразрешенных на базе ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России в 2019-2023 годах, средний возраст в группах составил 29,59±5,68 и 27,28±6,85 года соответственно.

Родоразрешение женщин основной группы проводили на фоне текущей коронавирусной инфекции: легкой степени у 24 женщин (50%), средней тяжести у 14 (29,2%) и тяжелой у 10 (20,8%); в сроке доношенной беременности (38,40±1,72 и 37,74±2,6 недели в первой и второй группах). Оперативным путем были родоразрешены 23 пациентки (47,9%) первой группы и 24 (63,15%) второй. Показаниями к оперативному родоразрешению явились: наличие рубца на матке, первичная слабость родовой деятельности, необходимость исключения потужного периода в связи с миопией высокой степени.

Критерии исключения: наличие иммунодефицитных состояний, тяжелая соматическая патология. Все женщины подписали добровольное информированное согласие на участие в исследовании, одобренное локальным этическим комитетом, и открытую публикацию его результатов. Обследование пациенток на клиническом этапе проводили по единой схеме согласно «Методическим рекомендациям организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19». Полученные плаценты подвергали комплексному морфологическому и иммуногистохимическому исследованию. Фрагменты пуповины, экстраплацентарных оболочек и ткани плаценты с плодовой и материнской поверхности фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине не более 24 часов, проводили по четырем спиртам восходящей концентрации, заключали в парафин, делали срезы толщиной 4 мкм и окрашивали гематоксилином и эозином. Для ИГХ-исследования использовали двухэтапный стрептавидин-биотин-пероксидазный метод с демаскировкой антигена с использованием иммуногистостейнера закрытого типа Bond-maX (Leica, Германия). Проявление реакции осуществлялось системой визуализации Dako Cytomation (Дания). Для визуализации первичных антител использовали безбиотиновую систему детекции Super Sensitive Polymer-HPR Detection System (Biogenex США), подтверждением реакции служило коричневое окрашивание цитоплазмы клеток. В образцах толщиной 4,0 мкм, помещенных на предметное стекло с адгезивным покрытием, определяли экспрессию eNOS с использованием поликлональных мышиных антител (GeneTex, США). Микроскопию проводили с учетом выраженности рецепторов eNOS в трофобласте, эндотелии капилляров и децидуальной ткани. Просмотр и фотографирование микропрепаратов осуществляли при увеличении ×200 на микроскопе Leica DM2500 (Germany) с использованием цифровой фотокамеры Leica DFC295 (Germany). Морфометрические измерения площади сосудов и интенсивности экспрессии рецепторов выполняли при использовании программы ImageJ (Java based), находящейся в свободном доступе на https://imagej.net/download.html.

Анализ интенсивности экспрессии рецепторов на поверхности клеток проводили с учетом средней интенсивности окраски и процента площади окрашенных клеток по отношению к стандартной площади образца. Все анализируемые фотографии были сделаны при одинаковых настройках камеры, далее изображения переводились в 8-битный формат, где конкретным величинам серого диапазона соответствуют определенные значения красного, зеленого и синего цветов, что позволяло проводить оценку интенсивности и площади коричневого окрашивания (положительная иммуногистохимическая реакция) на основе оценки красного и зеленого спектра с высокой точностью, исключая подсчет артефактов окрашивания. Данные получали в виде безразмерной величины, отражающей интенсивность окрашивания по шкале от 0 до 255 для интенсивности, и процента площади «окрашенных» пикселей по отношению к площади изображения.

При статистической обработке данных использовали пакет прикладных программ Statistica for Windows 7.0, Exсel. Оценку соответствия выборки нормальному распределению проводили с использованием критерия Колмогорова - Смирнова. При нормальном распределении данные представляли в виде средней величины (М) и стандартного отклонения (SD). Качественные признаки представляли в виде абсолютного и относительного значений (%). Определение статистически значимых различий количественных признаков в независимых группах осуществляли с использованием процедуры однофакторного дисперсионного анализа (АNOVА) с помощью непараметрического критерия Краскела - Уоллиса (Kruskel - Wаllis). Для показателей, характеризующих качественные признаки, для проверки статистических гипотез использовали критерий хи-квадрат. Уровень статистической значимости (р) принимали равным или менее 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Течение настоящей беременности осложнилось развитием гестационного сахарного диабета у женщин основной группы в 12,5% (6) и в 5,26% (2) случаев в группе сравнения, гестационная артериальная гипертензия и преэклампсия в группах регистрировались примерно с одинаковой частотой: 8,33% и 7,89%, 4,17% и 7,89% соответственно. При анализе течения беременности и родов у женщин группы сравнения достоверно чаще наблюдали преждевременное излитие околоплодных вод в 19 случаях (50,0%) по сравнению с 10 (20,8%) в первой группе.

Анализ гематологических и биохимических показателей накануне родоразрешения выявил, что у женщин основной группы отмечалось достоверное повышение гематокрита 34,60±6,66 мм/час по сравнению с 30,00±3,98 мм/час и гемоглобина в общем анализе крови 114,05±20,67 г/л по сравнению с 108,38±11,74 г/л во второй группе (р<0,05 во всех случаях), что, с одной стороны, может свидетельствовать о гемоконцентрации и увеличении риска тромбоза. С другой стороны, в этой же группе женщин наблюдалось повышение тромбинового времени до 19,71±3,98 сек. по сравнению с 16,03±2,05 сек. в группе сравнения и уменьшение концентрации фибриногена 4,17±0,72 г/л против 4,95±0,62 г/л (р<0,05), что свидетельствует о гипокоагуляции. Дискоординация работы свертывающей и противосвертывающей систем в плацентах может привести к развитию материнской сосудистой мальперфузии (maternal vascular malperfusion (MVM)) и, как следствие, формированию участков тромбоза и инфарктов в межворсинковом пространстве. У женщин первой группы регистрировалось повышение концентрации АЛТ практически в два раза по сравнению с показателями группы сравнения (26,40±10,34 Ед/л против 14,55±6,91 Ед/л, р<0,05), что может наблюдаться при инфекционных заболеваниях.

При анализе макроскопических характеристик плацент от женщин с коронавирусной инфекцией обращает на себя внимание уменьшение их размера по сравнению с плацентами от здоровых женщин: максимальный размер плацентарного диска в первой группе 7,906±3,0417 против 20,474±3,2940 см в группе сравнения (p<0,05), однако средняя масса плацент в группах не отличалась и составила 516,32±140,434 и 578,44±142,718 г соответственно.

При микроскопической оценке тканевых образцов у женщин с коронавирусной инфекцией в плацентах достоверно чаще встречались признаки материнской сосудистой мальперфузии. Они включали в себя инфаркты, тромбоз межворсинкового пространства, крупные гематомы, обширные многочисленные зоны фибриноидной агглютинации ворсин, нарушение созревания ворсин (табл. 1).

Таблица 1

Морфологические особенности плацент у женщин исследуемых групп

|

Признаки |

1 группа, N=48 |

2 группа, N=38 |

||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Краевое прикрепление пуповины |

8 |

16,67 |

7 |

18,42 |

|

Парацентральное прикрепление пуповины |

37 |

77,08 |

23 |

60,53 |

|

Центральное прикрепление пуповины |

2 |

4,17 |

0 |

0,00 |

|

Инфаркты в ткани |

40 |

83,33* |

23 |

60,53 |

|

Гематомы |

2 |

4,17 |

2 |

5,26 |

|

Наличие ободка |

12 |

25,00 |

16 |

42,11 |

|

Неравномерное кровенаполнение ткани |

40 |

83,33 |

37 |

97,37 |

|

Незрелость ворсин хориона |

14 |

29,17 |

11 |

28,95 |

|

Тромбоз межворсинкового пространства |

6 |

12,50 |

5 |

13,16 |

*р<0,05 – статистически значимые различия между группами.

Зачастую в плацентах от заболевших женщин встречались ворсины с выраженными дистрофическими изменениями синцитиотрофобласта, облитерацией и тромбозом сосудов. Аналогичные результаты получены зарубежными авторами, которые описали обширные участки отложений фибрина субхориально и инфаркты плаценты в межворсинковом пространстве, агглютинацию ворсинок, сужение межворсинковых пространств, увеличение количества синцитиальных узлов как проявления материнской сосудистой мальперфузии и наличие тромботической васкулопатии плода и кровоизлияний в пуповине как признаков плодовой сосудистой мальперфузии [9; 10]. Согласно полученным данным T. Menter и соавторов, в плацентах отмечалась микроваскулопатия, которая проявляется материнской сосудистой мальперфузией и, в меньшей степени, плодовой сосудистой мальперфузией, которые являются частой находкой в плаценте у женщин с коронавирусной инфекцией [10]. Также в исследованиях как частая находка отмечается децидуальная артериопатия и иные признаки материнской мальперфузии, отражающие нарушения оксигенации в межворсинковом пространстве, связанные с неблагоприятными перинатальными исходами [11].

Выраженность экспрессии NO-синтазы оценивалась как в клетках трофобласта, так и в децидуальных клетках (табл. 2).

Таблица 2

Экспрессия эндотелиальной NO-синтазы в трофобласте и децидуальной ткани плацент

|

Показатель** |

1 группа, N =48, M±SD |

2 группа, N =38, M±SD |

|

Экспрессия в трофобласте, интенсивность |

38,57±13,62* |

10,18±7,71 |

|

Экспрессия в трофобласте, площадь |

15,13±5,34* |

3,99±3,02 |

|

Экспрессия в децидуальных клетках, интенсивность |

30,98±26,83* |

13,80±14,38 |

|

Экспрессия в децидуальных клетках, площадь |

12,15±10,52* |

5,41±5,64 |

*р<0,0001 – статистически значимые различия между группами.

** Безразмерные величины, отражающие интенсивность цвета по шкале от 0 до 255.

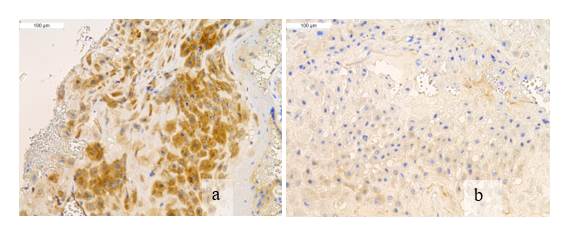

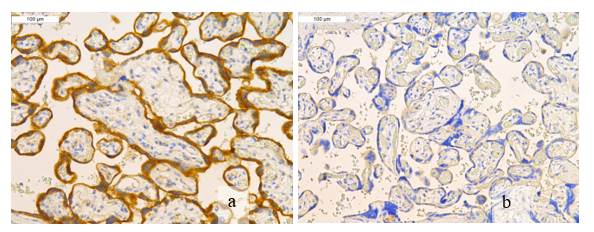

Обнаружено значительное повышение как интенсивности, так и площади экспрессии eNOS в децидуальных клетках (рис. 1) и трофобласте (рис. 2) плацент женщин основной группы, что согласуется с данными S. Otçu с соавторами, которые выявили повышение экспрессии данного маркера в клетках Гофбауэра, эндотелиальных клетках и трофобласте в плацентах женщин с коронавирусной инфекцией [12].

Рис. 1. Повышение экспрессии eNOS в децидуальных клетках плацент: от женщин с коронавирусной инфекцией (a) по сравнению с плацентами условно здоровых женщин (b).

Иммуногистохимическая реакция с антителами к eNOS; увеличение Х 200

Рис. 2. Повышение экспрессии eNOS в клетках трофобласта в плацентах от женщин с коронавирусной инфекцией (a) по сравнению с плацентами условно здоровых женщин (b).

Иммуногистохимическая реакция с антителами к eNOS; увеличение Х 200

Повышение экспрессии eNOS связано с регуляцией гемостаза, развитием тромбозов межворсинкового пространства у женщин с коронавирусной инфекцией, так как агрегация тромбоцитов и лейкоцитов в межворсинковых пространствах зависит от количества NO, вырабатываемого синцитиотрофобластом. Подобные морфологические изменения также могут возникать как компенсаторный механизм в ответ на развитие гипоксии в плаценте, поскольку оксид азота принимает участие в передаче сигналов cосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF), фактора роста фибробластов (FGF) и ангиопоэтина-1, следовательно, он играет ключевую роль в ангиогенезе во время беременности [13]. Экспрессия NO и VEGF взаимосвязаны, поскольку NO и гипоксия увеличивают экспрессию гена VEGF за счет усиления активности HIF-1α и гем-оксигеназы 1 (HO-1), в то время как VEGF стимулирует выработку NO посредством активации нескольких сигнальных путей, включая Akt/PKB, Ca(2+)/кальмодулин, протеинкиназу C, сфингозин-1-фосфат (S1P), а также активацию HIF-1α и HO-1, в зависимости от скорости продукции NO [14].

Заключение

В плацентах женщин с коронавирусной инфекцией часто наблюдаются признаки материнской сосудистой мальперфузии, включающие уменьшение размера плаценты, задержку созревания ворсин хориона, и инфаркты, что способствует формированию синдрома задержки развития плода. Значительное повышение экспрессии NO-синтазы как в трофобласте, так и в децидуальных клетках плацент, вероятно, связано с противовирусной активностью оксида азота и служит вариантом естественной защиты, а также является компенсаторным механизмом, препятствующим нарушению тока крови в межворсинковом пространстве, в том числе путем уменьшения окислительного стресса.

Библиографическая ссылка

Гришкина А.А., Чистякова Г.Н., Ремизова И.И., Бычкова С.В., Мальгина Г.Б. ЭКСПРЕССИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ NO СИНТАЗЫ В ПЛАЦЕНТАХ ЖЕНЩИН С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19) // Современные проблемы науки и образования. 2024. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33290 (дата обращения: 07.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.33290