В публикациях последних лет сообщается о высокой частоте повреждений сухожилий конечностей и большом числе ошибок в их диагностике, существенно снижающих шансы на благоприятный исход лечения [1–3]. На этом фоне единичны и не обобщены данные по нормальной прижизненной анатомии и патологических изменениях сухожилий кисти в результате повреждений, не определена роль МРТ-исследования, отсутствуют общепринятые МРТ-критерии их повреждений, ценность метода и его разрешающая способность в этом плане мало изучены. Между тем новые знания по прижизненной анатомии сухожилий могли бы расширить возможности хирурга в восстановлении утраченных в результате травмы функций конечности.

Цель исследования – определить возможности магнитно-резонансной томографии в изучении анатомии сухожилий предплечья и кисти в норме и при их повреждениях.

Материалы и методы исследования

Материалом исследований послужили МР-томограммы 30 человек обоих полов. В исследование не вошли лица с патологическими состояниями, которые могли повлиять на его результаты. Исследование проведено у 20 чел. по причинам, не связанным с патологией кисти, и у 10 пациентов с повреждениями сухожилий. Все исследования выполнены на магнитно-резонансных томографах мощностью 1,5 Тесла (Тл), по стандартной программе: толщина среза – 3,0 мм, шаг сканирования 3,0 мм. Описание проводили согласно зонам кисти по С. Verdan[4]. Оценивали МРТ-структуру, синтопию, голотопию, скелетотопию, сухожилий. Для определения линейных размеров использовали программное обеспечение «RadiAnt Dicom Viewer». При описании томограмм гипоинтенсивный сигнал, исходящий от структур и органов, соответствовал черному цвету, изоинтенсивный – серому, и гиперинтенсивный сигнал – белому цвету. Статистическая обработка проведена с помощью программы STATISTICA 10.

Результаты исследования и их обсуждение

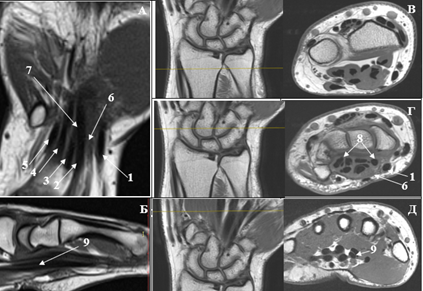

Нормальная МР-анатомия сухожилий кисти. Полученные данные показывают, что в норме сухожилия во всех режимах имеют гипоинтенсивный гомогенный сигнал и черный цвет. Во фронтальной плоскости (рис. 1, А) сухожилия сгибателей и разгибателей имели вид лент и на уровне кистевого сустава располагались в непосредственной близости друг к другу, а далее дивергентно расходились в направлении пальцев. Проследить их на всем протяжении на одном срезе невозможно в связи с разноглубоким залеганием, извитым ходом и дивергентностью, что может быть ошибочно трактовано как повреждение сухожилий.

Рис. 1. Сложности МРТ-визуализации сухожилий кисти. А – при целостности сгибателей 1-го пальца в 3-й и 4-й зонах, сгибателей 2–5-го пальцев на протяжении 2-й и 4-й зон они на данных срезах не видны ввиду их разноглубокого залегания (1), Б – сгибатели 4-го пальца имеют прерывистый контур (2), на самом деле в срез попали проксимальные отделы сгибателей 3-го пальца (3) и дистальные отделы сгибателей 4-го пальца (4), В – тонкость разгибателей пальцев кисти, их плотное прилегание к костям (5), слияние контуров поверхностного и глубокого сгибателей (6) на аксиальном срезе

Сухожилия в сагиттальной плоскости (рис. 1, Б) имели вид более узкой ленты, толщина их в проксимальных отделах в 2–3 раза, а в дистальных – в 4–5 раз меньше в сравнении с шириной на фронтальных срезах. На аксиальных срезах (рис. 1, В) сгибатели имели округлые формы на протяжении от мышц и до фаланг пальцев, с соотношением фронтального и сагиттального диаметров в интервале 2:1 – 3:1, становясь плоскими в дистальных участках 2-й и в 1-й зонах с соотношением диаметров 4:1 и 5:1 соответственно. Разгибатели на уровне предплечья и запястья были овальными в поперечном сечении, а на протяжении пястных костей и фаланг – плоскими.

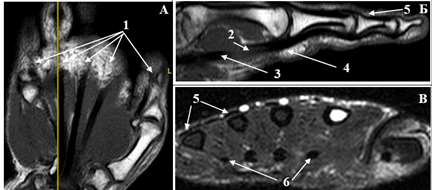

На уровне 5-й зоны (рис. 2, А) контуры каждого сухожилия имели ровную поверхность и были параллельны друг другу, в направлении карпального канала они сближались, создавая впечатление их сужения. Однако это вызвано скорее ротацией сухожилий при входе в канал, чем определяется более компактное их взаимоположение в нем, что хорошо видно на аксиальных срезах (рис. 2, В–Д) по изменению ориентации их поперечных контуров на разных уровнях канала. На уровне карпального канала (зона 4) сухожилия располагались параллельно и более компактно. В поверхностном слое снаружи кнутри видны длинный сгибатель 1-го пальца (1), поверхностный сгибатель 2–5 пальцев (обозначены соответственно 2, 3, 4, 5), а между ними – срединный нерв (6). Замечено, что на фронтальных срезах сухожилие поверхностного сгибателя 2-го пальца (2) находится ульнарнее поверхностного сгибателя 3-го пальца (3), ближе к каналу, над лучезапястным суставом или проксимальнее на 15,0 мм, оно пересекает его косо изнутри кнаружи (7), проходя несколько глубже, и уже дистальнее перекреста в самом канале находится радиарнее. Глубокий слой содержит глубокие сгибатели пальцев со 2-го по 5-й (8).

Рис. 2. МРТ сухожилий сгибателей, 5–3-я зоны. Режим Т1-ВИ. Пояснения в тексте

На уровне 3-й зоны в сагиттальной плоскости сухожилия сгибателей имели прямолинейный ход, не повторяя изгиба костей, постепенно сужались в дистальном направлении. Различить сухожилия поверхностных и глубоких сгибателей между собой возможно по тонкой изоинтенсивной полоске между ними (9). Во фронтальной плоскости на выходе из канала сухожилия дивергентно расходились. Различить при этом поверхностный и глубокий сгибатели достаточно сложно, ввиду их полной соосности, а шаг сканирования 3,0 мм не позволяет видеть границу между ними, помогает только синхронный просмотр изображений в трех плоскостях. Наружный и внутренний контуры сухожилий были прямолинейны (65,4 %), или несколько вогнуты друг к другу в средней трети (34,6 %), ширина их увеличивалась в направлении пальцев и была наибольшей над пястно-фаланговыми суставами, что вызвано как истинным их расширением, так и обратной ротацией сухожилий на выходе из канала в направлении пальцев. Размеры сухожилий были сопоставимы с данными анатомических исследований, проведенных авторами ранее [5].

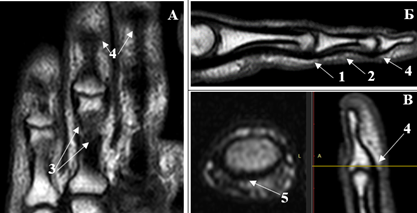

Во 2-й зоне (рис. 3) в сагиттальной плоскости сухожилия сгибателей постепенно сужались в дистальном направлении и имели чередующиеся плавные изгибы кпереди – над суставами (1) и кзади – между ними (2), повторяя костно-суставной рельеф. Места разделения поверхностного сгибателя на ножки и перекрест Кемпера (3) на фронтальных срезах находились на середине проксимальной фаланги, после чего их дифференцировать трудно. Визуализация разгибателей на уровне пальцев при томографии 1,5 Тл и шаге сканирования 3,0 мм еще более затруднена.

Рис. 3. Зоны 1 и 2. А – сагиттальный срез, Б – фронтальный срез, В – энтезис глубокого сгибателя (пояснения в тексте)

В 1-й зоне дистальная часть глубоких сгибателей несколько расширялась, утолщалась и прикреплялась к волярной поверхности ногтевой фаланги на границе проксимальной и средней трети или непосредственно к ее основанию (4), в аксиальной плоскости она имела дугообразный изгиб (5) по контуру основания фаланги и крепилась по всей ее волярной полуокружности. Дифференцировать их пучковую структуру и оболочки в норме не представляется возможным ввиду очень плотного прилегания пучков друг к другу, а оболочек – к сухожилию.

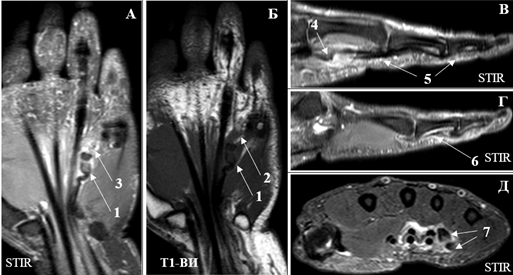

МРТ-анатомические изменения при повреждениях сухожилий. От зоны дефекта сухожилия определялся гиперинтенсивный сигнал в Т2-ВИ и режиме жироподавления за счет интерстициального отека, гипоинтенсивный сигнал от культей сухожилия в Т1-ВИ режиме ближе к месту разрыва постепенно сменялся изоинтенсивным или гиперинтенсивным, а в месте разрыва прерывался. На аксиальных срезах размеры и площадь поперечного сечения культей увеличивались за счет разволокнения и интерстициального отека, а пространство между ними было заполнено жидким содержимым. Режим с жироподавлением с высокой точностью определял экссудат в зоне диастаза, а Т1-ВИ – высокобелковый компонент выпота, включая геморрагический. В застарелых случаях отмечались адгезия и сужение костно-фиброзных каналов.

В качестве примера приводим результаты исследования пациента с застарелой травмой сгибателей 5-го пальца правой кисти в 3-й зоне (рис. 4). Фронтальный срез (А, Б): конец проксимальной культи утолщен, извит, гиперинтенсивен (1), сигнал ее прерывается (2), в зоне дефекта гиперинтенсивный экссудат (3). Сагиттальные срезы: В – срез на уровне 4-го пальца – проксимальная культя (4), а дистальнее ее, сухожилия, принадлежащие 4-му пальцу и сам палец (5), Г – срез на уровне 5-го пальца – дистрофичные дистальные культи сухожилий сгибателей 5-го пальца (6). На аксиальном срезе (Д) проксимальные культи гиперинтенсивны, утолщены и деформированы (7).

Рис. 4. Пациент 1: А, Б – фронтальные срезы; В, Г – сагиттальный срез; Д – аксиальный срез

Полученные в ходе исследования данные о возможностях МРТ с напряжением магнитного поля 1,5 Тл, до этого не формулировались в литературе, а отдельные сведения о применении МРТ в изучении анатомии сухожилий и диагностике их повреждений единичны, разобщены и носят характер описания конкретных клинических примеров. Как показано, сухожилия кисти имеют в норме гипоинтенсивный сигнал, фронтальный диаметр их преобладает над сагиттальным. Контуры их параллельны или незначительно вогнуты навстречу друг другу. Сагиттальный размер был наибольшим в проксимальных отделах, а в дистальном направлении постепенно уменьшался, достигая минимальных значений в зоне энтезиса, фронтальный размер и площадь их поперечного сечения, напротив, увеличивались в направлении энтезиса. Отношение фронтального диаметра к сагиттальному имело минимальные значения в проксимальных отделах сухожилия и постепенно возрастало в дистальном направлении. При сравнении результатов МРТ-анатомометрии с данными секционных анатомических исследований площадь и размеры поперечного сечения сухожилий оказались сопоставимы, что позволяет говорить о высокой точности МРТ и возможности ее применения в диагностике травм сухожилий, за исключением сухожилий кисти на уровне пальцев, видеть и измерить которые достаточно сложно из-за низкой их визуализации на МРТ мощностью 1,5 Тл. В связи с этим 1,5-тесловую МРТ нельзя считать достоверным и точным методом диагностики их повреждений во 2-й и 1-й зонах. При толщине среза и шаге сканирования 3,0 мм на одном фронтальном срезе проследить все сухожилия кисти от их начала и до энтезиса и каждое в отдельности невозможно в связи с их разноглубоким, волнообразным ходом, затрудняющим оценку их структуры и топографии. Дифференцировать сухожилия поверхностного и глубокого сгибателей и проследить границу между ними достаточно сложно, они полностью соосны. В сагиттальной плоскости имеются те же сложности визуализации, связанные с косым дивергентным ходом сухожилий, что может быть причиной неверной трактовки результатов исследования. Различить сухожилия между собой и избежать ошибок помогает синхронный просмотр их в трех плоскостях.

Впервые описано, что сухожилия сгибателей в направлении к карпальному каналу, на его протяжении и на выходе из него совершают частичную обратимую ротацию, обеспечивающую их более компактное расположение в канале, а возможно, и оптимальное функционирование, увеличивая передачу усилия мышц на пальцы. Упоминающийся C. Elsner с соавт. [6] возможный перекрест сухожилий поверхностных сгибателей 3-го и 2-го пальцев над уровне предплечья нашел подтверждение в данном исследовании.

Нет в научных источниках и сведений об особенностях МРТ-анатомии сухожилий кисти в месте их энгтезисов. Установлено, что в 1-й зоне дистальная часть их несколько расширялась и прикреплялась плоским растяжением по всей ширине основания дистальной фаланги, в аксиальной проекции повторяя контуры кости в месте прикрепления. В сагиттальной плоскости сухожилия глубоких сгибателей во всех наблюдениях прикреплялись к ногтевым фалангам по волярной поверхности, на границе проксимальной и средней трети, или непосредственно к их основанию, а разгибателей – только у основания фаланг.

Визуализация сухожилий разгибателей кисти имеет ряд объективных трудностей. Малый диаметр, тонкость, плотное прилегание к костям, сложный рельеф их, разрешающая способность оборудования и большой шаг сканирования не позволяют детально оценить их анатомию. В сагиттальной плоскости сухожилия разгибателей пальцев кисти на всем протяжении тесно прилежали к костям, повторяя их рельеф. В большинстве наблюдений деление поверхностного сгибателя на ножки видно не отчетливо, а дистальнее перекреста их сложно дифференцировать.

При повреждениях уже в первые сутки происходят изменения рельефа, размеров и топографии сухожилия. Эти изменения, как оказалось, многогранны, динамичны во времени. Размеры и площадь поперечного сечения культей увеличивались, сигнал их менялся на изо- или гиперинтенсивный, по протяженности которого можно судить о протяженности зоны отека и разволокнения их концов. На аксиальных срезах культи обретали округлые черты, соотношение сагиттального и фронтального размеров менялось в пользу сагиттального, пространство между культями заполнено вначале геморрагическим, а затем серозным экссудатом. При застарелых повреждениях концы культей оставались расширены, деформированы, сигнал от них менялся на изоинтенсивный, толщина их становилась меньше в сравнении со свежими повреждениями, но все же остается больше нормы. Пространство между культями заполнялось экссудатом. Происходило сужение полости костно-фиброзных каналов пальцев кисти, что делает невозможным сближение культей сухожилия и прямой шов их между собой, а восстановление непрерывности его становится возможным только при предварительной реконструкции канала с применением пластики сухожилия. По этой причине оперативное лечение должно быть проведено как можно раньше после получения травмы.

Заключение

1. В норме сухожилия кисти во всех режимах имеют гипоинтенсивный гомогенный сигнал и черный цвет, визуализировать сухожилия на всем протяжении на одном срезе невозможно, что затрудняет оценку их МРТ-анатомии и может служить причиной диагностических ошибок.

2. Сухожилия сгибателей пальцев кисти совершают частичную ротацию, обеспечивающую их оптимальное функционирование. Восстановление утраченной вследствие повреждения ротации необходимо учитывать в ходе тенорафии, добиваясь их анатомичного восстановления, что, возможно, определяет сохранение их функции. Перекрест сухожилий поверхностных сгибателей 3-го и 2-го пальцев над уровнем лучезапястного сустава может иметь клиническое значение и учитываться при проведениии диагностических и хирургических манипуляций на сухожилиях.

3. Учитывая сложности диагностики травм сухожилий кисти рекомендованы: синхронный просмотр томограмм в трех плоскостях, по возможности использование МРТ-оборудования мощностью 3,0 Тл, с шагом сканирования и толщиной среза менее 3,0 мм. Сагиттальные и фронтальные срезы позволяют оценить наличие разрыва и размер диастаза, аксиальный срез – изменения структуры сухожилия. С целью более точной диагностики использовать разные режимы визуализации: режимы Т2-ВИ и жироподавления позволяют с высокой точностью визуализировать экссудат, повышение интенсивности сигнала по ходу сухожилия, а Т1-ВИ – геморрагическое содержимое и потерю сухожилием нормальной гипоинтенсивности. Режим жироподавления визуализирует изменения в культях сухожилия, увеличение их диаметра, прерывистость и расслоение пучков, свободную жидкость в зоне разрыва и отек парасухожильных тканей.

4. МРТ-критериями травм сухожилий следует считать изменения их рельефа и топографии, двояковыпуклые контуры, прерывание гипоинтенсивного сигнала, смена его ближе к месту разрыва на изо- или гиперинтенсивный, увеличение диаметра культей, их булавовидное или веретеновидное утолщение, наличие экссудата в зоне повреждения. Давность травмы, уровень повреждения, состояние культей сухожилия, размер диастаза, оцененные на основании МРТ-исследования, следует учитывать при планировании хирургического лечения повреждений сухожилий.

5. При отсутствии оперативного лечения, в отдаленном периоде травмы по данным МРТ развиваются вторичные изменения в прилежащих к поврежденному сухожилию структурах, нарастают мышечная ретракция и диастаз, костно-фиброзные каналы подвергаются рестрикции, что значительно усложняет хирургическое лечение и ухудшает его исходы.

Библиографическая ссылка

Гурьянов А.М., Тюрина Я.А. ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ИЗУЧЕНИИ СУХОЖИЛИЙ КИСТИ В НОРМЕ И ПРИ ИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ // Современные проблемы науки и образования. 2024. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33288 (дата обращения: 07.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.33288