Холодовые повреждения органов и тканей человека всегда были серьезной проблемой для отечественной и зарубежной медицины, потому что данный вид травмы примерно в 40% случаев сочетается еще и с общей гипотермией. Гипотермические повреждения всегда очень часто сопровождают природные катаклизмы. Начиная еще с древних времен были описаны случаи массовой холодовой смерти в военное время как среди военных, так и среди укрывающегося в лесах мирного населения. Наиболее точные статистические данные по поводу обморожений в военное время начинают встречаться с периода Великой Отечественной войны, до этого момента просто нет документов, подтверждающих человеческие потери от холода. Санитарные потери от охлаждения в советской армии во время Второй мировой войны составляли около 3%, среди бойцов военного флота – более 5%, в немецких войсках данный вид потерь личного состава достигал 10%.

В настоящее время не теряет актуальности проблема холодовой травмы, как локальной, так и общего охлаждения. Общее количество холодового травматизма в целом по Российской Федерации не превышает 1% от всего суммарного количества несчастных случаев. Детальный анализ ситуации в регионах с суровыми климато-географическими условиями, таких как Дальний Восток, Сибирь, а также северные районы нашей страны, показывает, что холодовая травма возрастает до 20%. Важно также отметить часто возникающие отдаленные осложнения со стороны всех органов и систем уже в постгипотермическом периоде и, что наиболее печально, высокий процент инвалидизации после охлаждения [1, 2, 3]. При всей своей актуальности холодовая смерть на данном этапе развития медицины до сих пор вызывает затруднения в плане ее диагностики. В арсенале судебно-медицинских экспертов имеется большое количество макроскопических признаков, но все эти признаки не являются строго специфичными для холодовой смерти или холодовой травмы, они лишь указывают на то, что тело находилось в условиях пониженной температуры [4, 5, 6]. С микроскопическими признаками проявления холодовой смерти дело обстоит еще более затруднительно [7, 8, 9]. Все признаки сводятся к общепатологическим процессам, таким как некроз, дистрофии, отек, спазм, нарушение микроциркуляции, то есть это признаки, которые встречаются при множестве заболеваний [1, 2, 3]. Получается, что диагноз холодовой смерти является как бы диагнозом после исключения других причин смерти [10, 11].

Очень важным моментом в изучении микроскопических и ультраструктурных изменений после действия низких температур является развитие адаптационно-приспособительных реакций со стороны клеток жизненно важных органов [8, 9]. Формирование адаптационно-приспособительных реакций наиболее актуально при хроническом действии холода, а развитие восстановительно-регенераторных механизмов, особенно в постгипотермическом периоде, представляется весьма интересным в развитии различных заболеваний у людей, проживающих в суровых климатогеографических регионах [12, 13, 14]. Изучение формирования процессов приспособления к охлаждению различной интенсивности представляется также весьма актуальной темой для восстановительной и спортивной медицины, при составлении тренировочных режимов спортсменов и подготовке военнослужащих [15, 16, 17].

Цель исследования: выявление различий в морфометрических и плоидометрических показателях ядер гепатоцитов людей, погибших от воздействия низких температур различной интенсивности.

Материалы и методы исследования

Исследование проводили на архивном гистологическом материале, полученном при аутопсийном исследовании трупов людей, погибших от переохлаждения. Всего в исследование были включены 50 случаев, средний возраст пострадавших составлял 50,4±4,6 года. Мужчин было 78,6%, средний возраст 48,5±3,8 года, женщин – 21,4%, средний возраст 57±18,2 года. Подавляющее большинство смертей от гипотермии приходится на зимний период – 57,1%: в январе – 35,7%, в феврале – 7,1%, в декабре – 14,3%. Весной отмечалось 35,7% смертей: в марте – 21,4%, в апреле – 14,3%. Осенью – 7,1%: в сентябре 7,1%. Алкоголь в крови обнаружен у 57,1% пострадавших, из них у 42,9% – незначительное содержание алкоголя, у 21,4% – легкая степень опьянения, у 20,9% – средняя степень, у 14,3% – стадия сильного опьянения. Сопутствующая патология была выявлена у 56,9% погибших, периваскулярный кардиосклероз без комбинации с другими заболеваниями выявляли в 58,3% случаев, острая патология легких в отдельности обнаруживалась в 16,7% случаев, комбинация периваскулярного кардиосклероза и острой патологии легких встречалась в 66,7% случаев.

Все случаи летальной гипотермии поделили на две группы в зависимости от температуры окружающей среды. В первую группу были включены 25 пострадавших, смерть которых наступила в температурном интервале от +10оС до –10оС. Средний возраст погибших составил 50±5,5 года. Мужчины составляли 85,7%, средний возраст 54,2±4,3 года, женщины – 14,3% средний возраст 46±3,5 года. Подавляющее большинство смертей от гипотермии в первой группе приходится на весенний период – 71,4%: в марте – 42,9%, в апреле – 28,6%. Алкоголь в крови не обнаружен у 42,9% пострадавших. Тяжесть опьянения распределилась следующим образом: 58,1% – незначительное содержание алкоголя, 28,6% – легкая степень опьянения, 14,3% – средняя степень опьянения. Сопутствующая патология была выявлена у 57,1%, периваскулярный кардиосклероз без сопутствующей патологии выявляли в 83,1% случаев, острая патология легких в отдельности обнаруживалась в 18,6% случаев, совместно периваскулярный кардиосклероз и острая патология легких встречались в 100% случаев. Во вторую группу также вошли 25 пострадавших смерть, которых наступила в температурном интервале от –10оС до –40оС, средний возраст 51,0±7,7 года. Мужчин было 71,4%, их средний возраст составил 41,8±5,7 года, женщин было 73,15%, средний возраст 23±15,2 года. Все случаи второй группы произошли в зимний период года: в декабре 14,3%, в январе 71,4%, в феврале 14,3%. Алкоголь в крови обнаружен у 71,4%, из них 28,6% – незначительное содержание алкоголя, 14,3% – легкая степень опьянения, 28,6% – средняя степень, 14,3% – стадия сильного опьянения. Сопутствующая патология была выявлена у 57,1%, периваскулярный кардиосклероз без других заболеваний выявляли в 33,3% случаев, острая патология легких в отдельности обнаруживалась в 15,7% случаев, комбинация периваскулярного кардиосклероза и острой патологии легких встречалась в 50,6% случаев.

С парафиновых блоков были сделаны срезы толщиной 5 мкм с последующим окрашиванием гематоксилином и эозином. Далее проводили обзорную микроскопию для выявления тяжелой сопутствующей патологии. На следующем этапе гистологические срезы окрашивали по методике Фельгена с применением горячего гидролиза в термостате при температуре 60оС на протяжении 10 минут. В каждом препарате исследовали по пять полей зрения, в каждом поле зрения оценивали не менее 30 ядер гепатоцитов. После микроскопии проводили фотографирование препаратов, используя микроскоп Leica DM 750 Е200 (Германия) совместно с цифровой камерой Leica ЕС3 (Германия), увеличение х1000. Для проведения морфометрии и плоидометрии пользовались лицензированной морфометрической программой ВидеоТест-Морфология 5.2 («ВидеоТест», Санкт-Петербург). За стандарт плоидности принимали диплоидное значение (2С) среднее значение ДНК в ядре малых лимфоцитов. Использовали специализированные модули обработки изображений «Стандарт» и «Плоидность» с последующим построением гистограмм клонального распределения ядер гепатоцитов. Фактор формы круга и эллипса характеризует близость формы объекта к кругу или эллипсу соответственно, т.е. к фигуре, площадь которой ограничена минимальным периметром. У круга значение фактора формы круга равно 1. При увеличении изрезанности периметра (площадь при этом практически не меняется) значение фактора формы круга уменьшается до 0. Данные параметры измеряются в относительных единицах (отн.ед.).

Статистический анализ полученных данных осуществляли с использованием специализированных программ Statistica10.0 и MS EXCEL 2010. Достоверность полученных данных проверяли, применяя функцию t-тест Стьюдента. Достоверными считали данные при условии, что значение р (уровень статистической значимости) не превышало 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

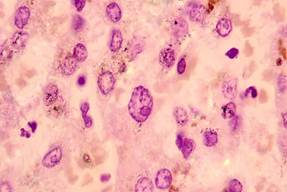

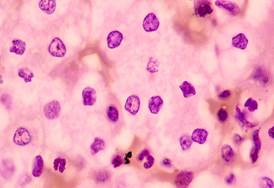

При патоморфологическом анализе полученных данных в первой группе пострадавших выявлено, что основная масса клеток печени была представлена одноядерными клетками (рис. 1). При морфометрическом исследовании было получено: средняя площадь ядра 37,1±1,4 мкм², периметр 24,4±0,2 мкм, диаметр 7,7±0,07 мкм, фактор круга 0,926±0,001 отн. ед., фактор эллипса 0,996±0,0002 отн. ед., фактор удлиненности ядра 1,2±0,009 отн.ед. (табл. 1). При плоидометрическом исследовании было установлено среднее значение ИНДНК – 8,6±0,1. Популяция гепатоцитов была представлена десятью клональными клеточными пулами. Клеточный пул с ИНДНК 4С – 0,6%, 5С – 5,5%, 6С – 12,8%, 7С – 16,5%, 8С – 17,7%, 9С – 12,8%, 10С – 14%, 11С – 7,3%, 12С – 8,5%, 13С – 4,3%. Интервал составил от 4С до 13С. Наибольший количественный пик отмечался среди клонов с плоидным набором 8С (рис. 2).

Рис. 1. Гепатоциты пострадавших первой группы. Окраска по методу Фельгена. Ув. х1000

Таблица 1

Морфометрические показатели ядер гепатоцитов после летального переохлаждения

|

Группы пострадавших |

Площадь ядра (мкм²) |

Периметр ядра (мкм) |

Диаметр ядра (мкм) |

Фактор круга ядра (отн.ед.) |

Фактор эллипса ядра (отн.ед.) |

Удлиненность ядра (отн.ед.) |

|

Группа 1 |

37,1±1,4 |

24,4±0,2 |

7,7±0,07 |

0,926±0,001 |

0,996±0,0002 |

1,2±0,009 |

|

Группа 2 |

21,2±0,3 |

16,9±0,1 |

5,3±0,03 |

0,916±0,003 |

0,993±0,0003 |

1,1±0,009 |

|

Достоверность (р) |

0,01 |

0,03 |

0,05 |

0,07 |

0,4 |

0,8 |

Рис. 2. Гистограмма распределения плоидности ядер гепатоцитов в первой группе исследования. По оси абсцисс – ИНДНК; по оси ординат – процентное содержание клеток

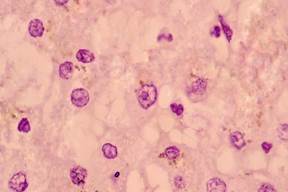

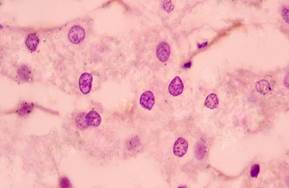

При изучении морфологической картины пострадавших второй группы установлено, что относительно первой группы: средние показатели площади ядра гепатоцитов уменьшились в 1,75 раза (42,9%), периметра – в 1,44 раза (30,7%), диаметр – в 1,5 раза (31,2%), снижение фактор круга – на 0,01 отн.ед., (1,08%), фактор эллипса – на 0,003 отн.ед., (0,3%), удлиненность ядра – на 0,1 отн.ед. (8,3%) (рис. 3, табл. 1). При плоидометрическом исследовании было установлено среднее значение ИНДНК – 4,1±0,06. Популяция гепатоцитов была представлена шестью клональными клеточными пулами. Клеточный пул с ИНДНК 2С – 2,2%, 3С – 19,4%, 4С – 46,8%, 5С – 27,8%, 6С – 3,3%, 7С – 0,5%. Интервал от 2С до 7С. Наибольший количественный пик отмечался среди клонов с плоидным набором 4С (рис. 4).

Рис. 3. Гепатоциты пострадавших второй группы. Окраска по методу Фельгена. Ув.х1000

Рис. 4. Гистограмма распределения плоидности ядер гепатоцитов у пострадавших второй группы исследования.

По оси абсцисс – ИНДНК; по оси ординат – процентное содержание клеток

Из данных исследования видно, что во второй группе морфометрические и плоидометрические показатели ядер гепатоцитов значительно ниже, чем в первой группе. В литературе описаны явления пикноза клеток при холодовой смерти, но нет конкретных математических значений, а также нет разграничений при различном темпе охлаждения. Пикноз рассматривается как некое физическое явление, возникающее в ответ на действие низкой температуры. Рассматриваемые морфометрические и плоидометрические показатели показали, что изменение числовых значений всех показателей в сторону понижения во второй группе обусловлено уменьшением количества ДНК.

Выводы

Как известно, генетическая информация, закодированная в клеточном ядре, управляет всеми процессами в клетке и соответственно в целом организме. Можно предположить, что смерть от гипотермии наступает в результате угнетения процессов образования тепловой энергии, которые, по всей видимости, возникают в результате повреждения ДНК низкой температурой.

Низкие морфометрические и плоидометрические показатели во второй группе обусловлены преобладанием повреждающего фактора над компенсаторно-приспособительными процессами, которые не успевают развиться в клетках печени при высокой степени охлаждения.

Более высокие показатели морфометрических и плоидометрических показателей в первой группе исследования могут быть взаимосвязаны с развитием адаптивной компенсаторно-приспособительной реакции гепатоцитов на более мягкое воздействие холодового фактора.

Изменение морфометрических и плоидометрических показателей может свидетельствовать о темпе охлаждения и, соответственно, о скорости наступления смерти.

Полученные результаты можно использовать в судебно-медицинской практике в качестве дополнительного метода при определении темпа переохлаждения и условий наступления смерти от переохлаждения.

Библиографическая ссылка

Долгатов А.Ю., Бобров И.П., Корсиков Н.А., Долгатова Е.С., Бабкина А.В., Лепилов А.В., Лушникова Е.Л., Бакарев М.А. ДИНАМИКА ПЛОИДОМЕТРИЧЕСКИХ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЯДЕР ГЕПАТОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2023. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=32748 (дата обращения: 17.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.32748