Проблема лечения инфекционных осложнений у пациентов с инфекцией костей и суставов является распространенной в хирургической практике и требующей индивидуального подхода в каждом конкретном случае [1]. Несмотря на разработку новых методов лечения, применение антибиотикотерапии, в том числе использование местной антибиотикотерапии с замедленным высвобождением агента, сохраняется высокая распространенность негативных результатов купирования инфекционного процесса у пациентов после травм и вмешательств на опорно-двигательном аппарате. Для прогнозирования и динамического наблюдения за пациентами с хроническими очагами инфекции возможно использование провоспалительных индексов, которые могут быть легко рассчитаны и воспроизведены в рутинной хирургической практике [2, 3]. Согласно классификации Т.В. Овсянниковой (2007), интегральные лейкоцитарные индексы могут быть разделены на индексы интоксикации (интегральный показатель тяжести (ИПТ); лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ); лейкоцитарный индекс интоксикации В.К. Островского (ЛИИО); ядерный индекс интоксикации; общий индекс эндогенной интоксикации (ОИИ); индекс сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК)); индексы неспецифической реактивности (индекс соотношения нейтрофилов и лейкоцитов В.М. Угрюмова (ИСНЛ); индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ); индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ); индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов (ИСЛЭ)); индексы активности воспаления (индекс соотношения лейкоцитов и СОЭ (ИЛСОЭ); лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс (ИЛГ)) [4]. Однако данных, оценивающих возможность использования провоспалительных индексов в прогнозировании исходов лечения инфекционных осложнений у пациентов после травм и оперативных вмешательств на опорно-двигательном аппарате, недостаточно.

Цель исследования: изучить прогностическую значимость провоспалительных индексов у пациентов с инфекцией костей и суставов.

Материалы и методы исследования. Обследованы 156 пациентов (86 мужчин и 70 женщин, медиана возраста 53 (39;64) года) с инфекцией костей и суставов.

Работа представляет собой проспективное когортное исследование методом сплошной выборки. Критерии исключения из работы: декомпенсация соматической патологии, психические и выраженные когнитивные расстройства, отсутствие информированного добровольного согласия на исследование. На проведение исследования получено разрешение локального Этического комитета. Срок наблюдения составил 12 месяцев. Оценивалась комбинированная конечная точка – результат лечения. Положительный результат определялся при отсутствии у пациента клинических и рентгенологических признаков обострения инфекционного процесса в течение года после лечения и наличии достигнутого сращения перелома и/или ложного сустава. Всем пациентам рассчитывали модифицированный индекс коморбидности (ИК) Чарлсон. [5]. Высокая коморбидность определялась при ИК≥5 баллов. Клиническая характеристика пациентов представлена в таблице 1.

Таблица 1

Клиническая характеристика исследуемых пациентов с инфекцией костей и суставов

|

Инфекционные осложнения |

Количество пациентов, n |

% |

|

ППИ после ТЭТБС |

19 |

12,2 |

|

ППИ после гемиартропластики ТБС |

3 |

1,9 |

|

ППИ после ТЭКС |

7 |

4,5 |

|

ППИ после эндопротезирования головки лучевой кости |

1 |

0,6 |

|

Открытый инфицированный перелом |

15 |

9,6 |

|

ППИ после МОС |

21 |

13,5 |

|

Свищи |

5 |

3,2 |

|

Хроническая рана |

3 |

1,9 |

|

Хронический остеомиелит |

82 |

52,6 |

|

Всего |

156 |

100 |

Примечание: МОС – металлоостеосинтез, ППИ – перипротезная инфекция; ПИИ – периимплантная инфекция; ТЭТБС – тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава; ТЭКС – тотальное эндопротезирование коленного сустава; ТБС – тазобедренный сустав

Гемиартропластика во всех случаях выполнена пациентам старческого возраста по поводу перелома шейки бедренной кости. ТЭТБС в 8 случаях выполнено по поводу перелома шейки бедренной кости и в 11 случаях – по поводу деформирующего коксартроза. Во всех случаях ТЭКС выполнено по поводу деформирующего гонартроза. Открытый перелом оценивали согласно классификации Gustilo-Andresen, 1984 (I степень – 6 пациентов; II степень – 2 пациента; IIIB степень – 7 пациентов). ПИИ в 12 случаях развилась после накостного остеосинтеза, в 4 случаях – после блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза, в 5 случаях – после оперативного лечения на мягких тканях конечностей.

Хронический остеомиелит костей конечностей в 50 (20,5%) случаях развился в результате оперативного лечения травмы и/или ортопедической патологии того или иного сегмента опорно-двигательного аппарата. Из них в результате накостного остеосинтеза – 17, интрамедуллярного – 18, остеосинтеза АВФ – 4, комбинированного остеосинтеза – 11. В 26 (16,7%) случаях хронический остеомиелит расценен как посттравматический, а в 6 (3,8%) случаях диагностирован рецидив хронического гематогенного остеомиелита. При этом свищевая форма остеомиелита диагностирована у 62 (75,6%) пациентов. Наличие раневого дефекта той или иной степени выявлено у 15 (9,6%) пациентов. У 5 (3,2%) пациентов на момент госпитализации внешние проявления остеомиелита в виде свищей или гнойно-некротических ран (язв и т.д.) отсутствовали.

При оценке результатов положительным считали результат при отсутствии признаков рецидива инфекционного процесса спустя 12 месяцев после проведенного оперативного лечения и первичного купирования инфекции (отсутствие свищей, ран, язв и т.д.). Всем пациентам на этапе стационарного лечения при поступлении и выписке проводилась оценка провоспалительных индексов, а именно: рассчитывались лейкоцитарный индекс воспаления (ЛИВ); лейкоцитарный индекс интоксикации [6]; ядерный индекс интоксикации; лейкоцитарный индекс интоксикации В.К. Островского (ЛИИО) [7], индекс сдвига лейкоцитов крови [8], индекс соотношения лейкоцитов и СОЭ (ИЛСОЭ); лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс (ИЛГ); индекс соотношения нейтрофилов и лейкоцитов (ИСНЛ), индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ); индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ); индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов (ИСЛЭ); отношение нейтрофилов к лимфоцитам (N/L ratio); моноцитов к лимфоцитам (M/L ratio). Для расчета индексов использовалось лабораторное исследование крови (клинический и биохимический анализ крови).

Статистическую обработку полученных результатов производили при помощи компьютерного пакета программ, для статистического анализа применяли пакеты программ «StatSoft Statistica v.10.0.1011.6» (StatSoft, Inc, США). Оценку характера распределения данных проводили с использованием критерия Шапиро–Уилка (Shapiro–Wilk’s test). В зависимости от полученного результата данные представили как M±SD, где M – среднее арифметическое, SD – стандартное отклонение (при нормальном распределении), либо другим образом: Me (IQR), где Me – медиана, IQR – интегральный размах: 25-й процентиль – 75-й процентиль (при распределении, отличном от нормального). При сравнении групп применяли t-критерий Стьюдента, при распределении, отличном от нормального, – U-критерий Манна–Уитни (Mann–Whitney U-test). Статистически значимыми различия считали при p<0,05. Для оценки точности диагностического метода использовали ROC-анализ, для прогнозирования вероятности развития события – логистический регрессионный анализ. Статистически значимыми различия считали при p<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Значения провоспалительных индексов в сыворотке крови при поступлении и выписке представлены в таблице 2.

Таблица 2

Провоспалительные индексы сыворотки крови пациентов с инфекцией костей и суставов

|

Параметры |

При поступлении в стационар (n=156) |

При выписке из стационара (n=156) |

р |

|

Лейкоцитарный индекс воспаления |

0,12 (0,12;0,35) |

0,23 (0,13;0,35) |

0,81 |

|

Лейкоцитарный индекс интоксикации |

1,60 (1,12;2,14) |

1,45 (1,12;2,09) |

0,02 |

|

Ядерный индекс интоксикации |

0,04 (0,03;0,06) |

0,05 (0,03;0,06) |

0,15 |

|

Лейкоцитарный индекс интоксикации В.К. Островского |

1,67 (1,21;2,18) |

1,60 (1,22;2,15) |

0,06 |

|

Индекс сдвига лейкоцитов крови |

1,68 (1,22;2,25) |

1,78 (1,32;2,32) |

0,49 |

|

Индекс соотношения лейкоцитов и СОЭ |

0,36(0,21;0,89) |

0,33(0,18;0,61) |

0,06 |

|

Лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс |

4,03 (2,92;5,76) |

4,49 (3,26;5,48) |

0,16 |

|

Индекс соотношения нейтрофилов и лейкоцитов |

2,44 (1,66;3,34) |

2,21 (1,75;3,04) |

0,02 |

|

Индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов |

7,32 (5,75; 9,19) |

7,06 (5,65; 9,14) |

0,46 |

|

Индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов |

3,08 (2,06;4,03) |

3,13 (2,47;4,00) |

0,30 |

|

Индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов |

15,6 (7,8;31,7) |

10,3 (7,2;16,1) |

<0,001 |

|

Отношение нейтрофилов к лимфоцитам (N/L ratio) |

2,18 (1,45;3,16) |

2,21 (1,58;3,00) |

0,14 |

|

Отношение моноцитов к лимфоцитам (M/L ratio) |

0,32 (0,25;0,48) |

0,32 (0,25;0,40) |

0,09 |

Примечание: данные представлены как Me (IQR).

Наблюдалась значимая разница в динамике провоспалительных индексов, отражающих эндогенную интоксикацию и тканевой распад, таких как лейкоцитарный индекс интоксикации (р=0,02) и индекс соотношения нейтрофилов и лейкоцитов (р=0,02), демонстрирующий соотношение клеток неспецифической и специфической реактивности, нарушение иммунологического ответа (индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов (р<0,001), косвенно оценивающий процессы гиперчувствительности немедленного и замедленного типа). Причем при сравнении провоспалительных индексов у мужчин по сравнению с женщинами наблюдались более высокие показатели индекса соотношения лейкоцитов и СОЭ (0,42 (0,24;1,16) и 0,23 (0,14;0,35) соответственно, р=0,001.

ИК у пациентов составил 1 (0;3) балл, у 24 (15;4%) пациентов наблюдалась высокая коморбидность. Общее количество заболеваний у исследуемой выборки пациентов составило 3 (1;5). Наличие коморбидности приводит к ухудшению прогноза и качества жизни, дезадаптации, в том числе у категории пациентов с инжекцией костей и суставов, что требует пациентоориентированного подхода [9, 10]. В научной литературе обсуждается концепция коморбидности как «феноменологического синдрома» [9]. В нашем исследовании наблюдались различия в значениях провоспалительных индексов в зависимости от уровня коморбидности (табл. 3).

Таблица 3

Провоспалительные индексы сыворотки крови пациентов с инфекцией костей и суставов в зависимости от коморбидности

|

Параметры |

Пациенты с низкой коморбидностью (n=142) |

Пациенты с высокой коморбидностью (n=24) |

р |

|

Индекс соотношения лейкоцитов и СОЭ |

0,19(0,13;0,26) |

0,46(0,24;0,94) |

0,0003 |

|

Индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов |

2,62 (1,89;3,13) |

3,16 (2,09;4,20) |

0,04 |

|

Отношение моноцитов к лимфоцитам (M/L ratio) |

0,38 (0,32;0,53) |

0,31 (0,24;0,47) |

0,03 |

Примечание: данные представлены как Me (IQR).

При высокой коморбидности наблюдалось повышение индекса соотношения лимфоцитов и моноцитов (р=0,04), отношения моноцитов к лимфоцитам (р=0,03) и индекса соотношения лейкоцитов и СОЭ (р=0,0003) по сравнению с пациентами с низкой коморбидностью. По данным литературы, наличие коморбидности повышает риск рецидива периимплантной инфекции, в том числе наличие анемии увеличивает риск рецидива до 2 раз [11, 12].

В результате пациентоориентированного подхода к лечению пациентов с инфекцией костей и суставов положительный клинический результат достигнут у 113 пациентов (72,4%). При этом в данную группу не включены пациенты, которым при наличии рецидива инфекции выполнено повторное оперативное лечение, приведшее к купированию инфекции и отсутствию последующего рецидива в течение 12 месяцев после последнего оперативного лечения.

В научной литературе имеются данные, что моноциты, а также такие индексы, как отношение нейтрофилов к лимфоцитам (N/Lei ratio), отношение моноцитов к лимфоцитам (M/L ratio), могут рассматриваться в качестве провоспалительных биомаркеров, в том числе при заболеваниях опорно-двигательного аппарата [13].

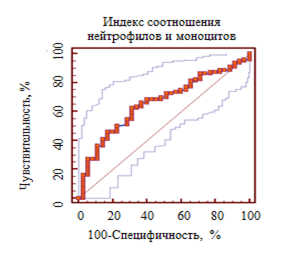

При сравнении показателей провоспалительных индексов у пациентов с отрицательным результатом наблюдалось значимое повышение ИСНМ по сравнению с пациентами с положительным исходом (8,42 (7;10,4) и 6,99 (5,09;8,94) соответственно, р=0,007). Для остальных провоспалительных индексов статистической значимости выявлено не было. В нашем исследовании при оценке прогностической значимости индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов менее 8,5 определял благоприятный исход в течение года у пациентов, имеющих инфекционные осложнения после травм и оперативных вмешательств на опорно-двигательном аппарате (чувствительность – 73,2%, специфичность – 48,8% (AUC=0,64); p=0,01) (рисунок).

Прогностическая значимость индекса соотношения нейтрофилов и моноцитов у пациентов с инфекцией костей и суставов

Отечественные авторы при прогнозировании исхода лечения пациентов с инфекционными осложнениями после травм и оперативных вмешательств на опорно-двигательном аппарате продемонстрировали возможности использования лейкоцитарных интегральных индексов, учитывая их воспроизводимость и доступность [14, 15]. В частности, расчет индекса резистентности организма (модификация лейкоцитарного индекса интоксикации) позволяет не только оценить прогноз рецидива инфекции в дальнейшем, но и определиться с тактикой длительной антибиотикотерапии [15].

Заключение. Значения провоспалительных индексов у пациентов с инфекцией костей и суставов зависят от пола, возраста, наличия коморбидности. Из изученных провоспалительных показателей крови индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов менее 8,5 имеет прогностическое значение в определении исхода лечения в течение года у пациентов, имеющих инфекционные осложнения после травм и оперативных вмешательств на опорно-двигательном аппарате.

Библиографическая ссылка

Ефремов И.М., Мидленко В.И. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ТРАВМ И ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ // Современные проблемы науки и образования. 2023. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=32730 (дата обращения: 17.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.32730