Естественно-научное образование является одной из важнейших составляющих подготовки обучающихся к самостоятельной жизни. В разное время оно обеспечивалось изучением целого комплекса дисциплин, ядро которого составляли физика, химия и биология. Массовое внедрение новых технологий и ускоренное развитие физической науки в последние десятилетия повлекли за собой заметное повышение общенаучного уровня и, как следствие, повышение требований к научному уровню школьного курса физики. Однако теоретизированный наукоемкий материал оказывается трудным для восприятия обучающимися, особенно с низким уровнем развития логического мышления. К тому же выявляется недостаточная взаимосвязь изучаемых вопросов с практикой и жизненным опытом подрастающего поколения. В связи с этим возникает необходимость в грамотном использовании практико-ориентированного подхода в обучении, основой которого служат задачи из окружающей действительности, направленные на формирование необходимых в повседневной жизни практических умений и навыков. Кроме того, практико-ориентированные задания обеспечивают формирование функциональной грамотности у обучающихся, что входит в число основных задач современного образования.

Но что делать, если подобные задачи непонятны школьнику и обучающийся затрудняется ответить, например, на такие вопросы, как:

– зачем посеяли морковь в октябре?

– какой выбрать дымоход: кирпичный или металлический?

– почему купили березовые дрова, а не дубовые?..

Особенно трудно при поиске ответов на такие вопросы приходится ребятам, которые живут в черте города. К сожалению, у большинства из них складывается впечатление, что все исчерпывается только благами городской цивилизации, хотя исторически, например, Пензенская область являлась и продолжает являться аграрным регионом, и кажется вполне естественным, чтобы обучающиеся образовательных организаций регионального центра знали и любили свой край, понимали и использовали накопленный опыт народов, его населяющих, уважали их культуру и традиционный уклад.

Таким образом, целью исследования стали разработка и внедрение практико-ориентированных метапредметных задач в учебный процесс по физике для осуществления процесса формирования функциональной грамотности обучающихся.

Материал и методы исследования. Анализ методической литературы по формированию функциональной грамотности на уроках физики; опрос обучающихся 7-х классов.

Результаты исследования и их обсуждение. Функциональная грамотность обучающихся общеобразовательных учреждений является предметом современных психолого-педагогических исследований [1–3]. Так, под ней понимается «повышаемый по мере развития общества и роста потребностей личности уровень знаний и умений, необходимый для полноправного и эффективного участия человека в экономической, политической, гражданской, общественной и культурной жизни своего общества и своей страны, для содействия их прогрессу и для собственного развития» [4, с. 20]. Уроки физики, как и все уроки по дисциплинам естественно-научного цикла, в большей степени позволяют формировать и совершенствовать естественно-научную грамотность как составляющую функциональной грамотности [5].

Проведенный анализ существующих заданий для оценки естественно-научной грамотности показал, что количество подобных заданий велико, они разнообразны как по содержанию, так и по уровню сложности, однако многие из них не позволяют добиваться высокого качества обучения из-за очевидной их отдаленности от жизненных реалий и отсутствия упора на воспитание обучающегося [6–8]. В связи с этим возникла необходимость в разработке авторских практико-ориентированных метапредметных задач и последующей их апробации на уроках физики.

Отметим, что задания разрабатывались исходя из возникающих трудностей в процессе изучения определенных тем школьного курса. Так появились задачи «Полюшко-поле» (в процессе ее решения расширяется спектр знаний обучающихся об озимых культурах), «Банный день» (в ходе ее выполнения обучающиеся получают возможность узнать об особенностях постройки бани и заготовки дров в Пензенском регионе), «Сено-солома» (данная задача позволяет обучающимся примерить на себя роль животновода) и др. Все задачи прошли успешную апробацию и могут быть использованы на уроках не только физики, но и биологии, географии.

Более подробно рассмотрим одно из таких практико-ориентированных заданий под названием «Загадочная башня» (материал информационного характера для данного задания взят из [9, 10]). Смоделируем его использование в образовательном процессе.

«Загадочная башня»

– Знаете ли Вы, что находится на фотографии (рис.1)?..

– Таких сооружений в городе практически не осталось, но в сельской местности они встречаются часто… Действительно, это водонапорная башня (село Дубровка Спасского района Пензенской области).

– Таких сооружений в городе практически не осталось, но в сельской местности они встречаются часто… Действительно, это водонапорная башня (село Дубровка Спасского района Пензенской области).

Рис.1. К заданию «Загадочная башня»

Причина их возникновения и использования заключалась в следующем. В начале XX века насосы для перекачивания воды по трубам уже применялись в коммунальном хозяйстве. Однако производительности таких насосов для сооружения мощного водопровода было недостаточно. Существовала и другая проблема – крайне неравномерное потребление воды населением в течение дня. В связи с этим технология возведения водонапорных башен получила широкое распространение.

В верхней части водонапорной башни размещается большой резервуар для воды (рис.2), который должен находиться выше самого высокого здания. Благодаря разности высот столб жидкости создает избыточное давление, под воздействием которого и осуществляется водоснабжение. Таким образом, принцип действия водонапорной башни основан на гидростатическом давлении. К резервуару башни подводятся трубы от насосной станции, где обычно используют маломощные насосы, постепенно наполняющие его.

|

Рис.2. Схема работы водонапорной башни

На территории России популярнее всего были так называемые башни Рожновского. Внешне они выглядели просто, но были исключительно надежными в работе, особенно в суровых климатических условиях. Башня Рожновского сконструирована таким образом, что вода в ней не замерзает даже при –30°С, но при этом очень важна правильная эксплуатация: при такой низкой температуре забор воды должен происходить со скоростью два резервуара в сутки. Если расход уменьшится, вода превратится в лед.

После ознакомления с информационным материалом обучающимся предлагается ответить на нижеследующие вопросы и выполнить задания.

Вопрос 1. Выберите верные утверждения.

1. Водонапорная башня ‒ это конструкция, представляющая собой часть системы водоснабжения и служащая для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, для ее запаса.

2. Водонапорная башня эксплуатируется только в теплое время года.

3. Водонапорная башня и трубы водопроводной системы являются сообщающимися сосудами.

4. Высота башен должна быть больше высоты зданий – потребителей воды.

5. Для того чтобы резервуар был постоянно наполнен водой, требуется мощный насос.

Ответ: __________.

Вопрос 2. Почему водонапорные башни в настоящее время для водоснабжения населения эксплуатируются практически только в сельской местности?

Ответ: ___________________________________________________________________.

Вопрос 3. Зимой, проезжая мимо небольших населенных пунктов области, можно нередко видеть огромные непонятной формы ледяные наросты на водонапорных башнях (рис. 3). Как Вы считаете, что привело к таким наростам льда и являются ли они опасными?

Вопрос 3. Зимой, проезжая мимо небольших населенных пунктов области, можно нередко видеть огромные непонятной формы ледяные наросты на водонапорных башнях (рис. 3). Как Вы считаете, что привело к таким наростам льда и являются ли они опасными?

Рис.3. Ледяные наросты на водонапорной башне

Ответ: ___________________________________________________________________.

Оцените данные задания полученную из них информацию:

‰ Очень интересно.

‰ Интересно.

‰ Почти неинтересно.

‰ Неинтересно.

Методический паспорт задания

Для удобства использования задач для учителя разработан паспорт задания, в котором отражена его методическая ценность (таблица).

Методический паспорт задания «Загадочная башня»

|

Уровень |

7-й класс |

Вопрос |

|

Учебная дисциплина |

Физика |

1, 2, 3 |

|

Проверяемая компетенция |

Интерпретация данных и использование научных доказательств |

1 |

|

Научное объяснение явлений |

2, 3 |

|

|

Проверяемое познавательное действие |

Анализ, интерпретация данных и умение делать соответствующие выводы |

1 |

|

Выдвижение объяснительных гипотез |

2, 3 |

|

|

Контекст |

Процессы в неживой природе |

1-3 |

|

Знание содержательных элементов |

Сообщающиеся сосуды, гидростатическое давление |

1, 2 |

|

Центр тяжести, равновесие |

3 |

|

|

Уровень сложности |

Средний |

1 |

|

Повышенный |

2, 3 |

|

|

Форма задания |

С выбором ответа |

1 |

|

С развернутым ответом |

2, 3 |

|

|

Описание содержания текста задания |

Представлены 5 утверждений, из которых нужно выбрать верные на основе работы с текстом |

1 |

|

Представлен вопрос, требующий понимания работы устройства |

2, 3 |

|

|

Деятельность обучающегося |

Анализирует представленную информацию |

1 |

|

Дает развернутый ответ, используя естественно-научное знание |

2, 3 |

|

|

Максимальный балл |

2 балла |

1 |

|

2 балла |

2, 3 |

|

|

Описание полного верного ответа |

Выбраны все верные утверждения |

1 |

|

Приведен правильный ответ с исчерпывающим объяснением |

2, 3 |

|

|

Критерии оценивания |

2 балла – указаны все верные ответы; 1 балл – допущена одна ошибка; 0 баллов – допущено 2 и более ошибок |

1 |

|

2 балла – приведен полный правильный ответ с пояснением (есть понимание того, что башни в городе будут очень высокими и в большом количестве); 1 балл – приведен правильный ответ с указанием только одного фактора: высоты или количества; 0 баллов – ответ отсутствует или не соответствует вышеуказанным критериям |

2 |

|

|

2 балла – приведен полный правильный ответ с пояснением (указано, что вода не расходуется должным образом, возможна разгерметизация бака, что центр тяжести смещается, возможно падение башни, указаны последствия падения); 1 балл – приведен правильный ответ на один из вопросов; в правильном ответе на два вопроса есть недочеты (не указан один из факторов из предыдущего пункта); нет ответа на один из вопросов; содержатся ошибки при рассуждении; 0 баллов – ответ отсутствует или не соответствует вышеуказанным критериям |

3 |

|

|

Анкета обратной связи |

Прилагается после задания |

|

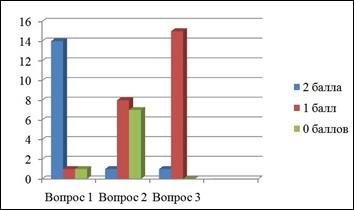

До внедрения подобных заданий в процесс обучения физике была отмечена несформированность некоторых познавательных действий в рамках проверки естественно-научной грамотности среди обучающихся МБОУ Классическая гимназия № 1 имени В.Г. Белинского г. Пензы. В связи с этим возникла потребность в разработке, дальнейшей апробации и использовании апробированных заданий в учебной практике. Апробация проводилась в экспериментальных группах обучающихся 7-х классов. Задания выполнялись индивидуально, самостоятельно. Анализ полученных результатов (рис.4) по выполнению задания «Загадочная башня» показывает, что практически все обучающиеся внимательно прочитали текст и успешно выполнили первое задание.

|

Рис.4. Аналитическая диаграмма, иллюстрирующая результаты выполнения задания «Загадочная башня»

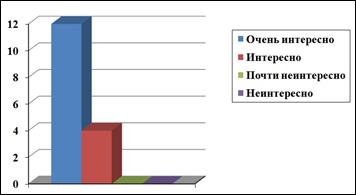

Второе и третье задание требуют глубокого понимания и осмысления прочитанного, применения полученных первичных знаний в незнакомой ситуации. Из диаграммы видно, что у обучающихся есть проблемы с представлением развернутого ответа, приведения исчерпывающего объяснения, для которого необходимо знать «тонкости» процесса. После разбора заданий обучающимся было предложено выразить свое мнение относительно выполненного задания, пройдя анкетирование, а затем обосновать это мнение. Результаты анкетирования представлены на диаграмме ниже (рис.5). Интерес к заданию, в котором описаны реальные жизненные ситуации, очевиден.

Рис.5. Аналитическая диаграмма, иллюстрирующая результаты проведенного анкетирования

В ходе разбора задания обучающиеся делились мнением о том, что иногда видели такие башни, но не знали, что это такое. Некоторые из обучающихся заинтересовались данной темой, нашли дополнительную информацию и рассказали одноклассникам про архитектуру таких башен, о роли, которую сейчас выполняют старые и не действующие башни, с какой целью устанавливались башни вблизи железной дороги и др. Приведем два отзыва обучающихся о проделанной работе и выполненных заданиях: «Мне очень понравились эти задания. Они намного интереснее, чем те, которые решали раньше. Я очень редко бываю в деревне, и у меня нет возможности наблюдать за различными процессами. Эти задания расширили мой кругозор, они содержат очень интересный материал»; «Мне понравилась проделанная работа. Я редко бываю за городом и поэтому не знаю всех тонкостей сельской жизни. Я погрузилась в работу, и мне захотелось там побывать!»

После апробации все методически проработанные авторами задания (полностью или частично) вошли в дидактический фонд учителей не только физики, но и биологии, географии.

Заключение. Для устранения выявленного в ходе исследования низкого уровня практикоориентированности знаний обучающихся были определены направления методической работы по внедрению метапредметных задач в учебный процесс по физике. Эффективность применения таких заданий была подтверждена результатами проведенных контрольно-измерительных мероприятий, которые показали более высокую степень понимания и усвоения учебного материала. По мнению авторов, данная проблема подлежит дальнейшему исследованию. Выявлена необходимость в разработке практико-ориентированных метапредметных задач для использования не только на уроках физики, биологии, географии (банк заданий на сегодняшний день, кроме представленных, уже содержит ряд таких задач), но и во внеурочной деятельности.

Библиографическая ссылка

Паскевич Н.В., Журунова Е.А., Киндаев А.А. ОТ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ К ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ ФИЗИКИ) // Современные проблемы науки и образования. 2023. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=32718 (дата обращения: 17.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.32718