«Метеопатические реакции» (МР) – рассматриваются как симптомокомплекс, включающий в себя такие проявления, как метеочувствительность, метеоневроз и метеозависимость. Однако следует различать такие понятия, как собственно «метеочувствительность», которая представляет собой физиологическую особенность человека отвечать на изменения климатопогодных факторов, и «метеопатические реакции» - это патологические реакции организма на колебания климатических показателей. Основная особенность последних – это одновременность, массовость и однотипность проявлений у метеочувствительных пациентов, имеющая относительную стереотипность нарушений и заканчивающаяся после окончания действия неблагоприятного климатического фактора [1].

В крупных зарубежных и отечественных исследованиях, посвященных влиянию климата на организм человека, было показано, что наиболее чувствительными к изменению основных климатогеографических показателей оказались мужчины и женщины с патологией сердечно-сосудистой системы [2-4]. При этом даже молодые пациенты в возрасте 35-40 лет также «чувствовали погоду» [5-7]. Установлено, что артериальная гипертония (АГ) является одним из наиболее важных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний, подвержена сезонным колебаниям и связана с изменением климатогеографических показателей. Уровень АД у пациентов с АГ достоверно выше в холодное время года [8; 9].

Актуальность настоящего исследования связана с влиянием климата северных широт на пришлых жителей Западной Сибири. На основе наблюдений и клинических исследований, которые проводились на территории Арктики и Крайнего Севера в рамках изучения медико-биологических механизмов адаптации к суровым условиям, ученые разработали модель формирования у человека синдрома «северного или полярного стресса». Это состояние ассоциируется с истощением адаптационных резервов организма, становясь причиной развития более ранних сердечно-сосудистых осложнений, агрессивного течения АГ, формирования хронических процессов [10-12]. Можно полагать, что изучение особенностей МР у пациентов с артериальной гипертензией (АГ), в том числе в условиях Крайнего Севера, представляется актуальным. Настоящее исследование проводилось в Ханты-Мансийском автономном округе - ЮГРА (ХМАО - ЮГРА), территория округа приравнена к районам Крайнего Севера.

Цель исследования – изучить особенности метеопатических реакций пациентов с артериальной гипертензией в условиях Крайнего Севера.

Материал и методы исследования. В исследовании приняло участие 250 человек: 142 мужчины (56,8%) и 108 женщин (43,2%), постоянно проживающих в условиях Крайнего Севера - на территории Ханты-Мансийского автономного округа - ЮГРА. В зависимости от степени АГ все пациенты были разделены на 3 группы: 1-я группа (АГ 1-й степени) – 57 человек (23%); 2-я группа (АГ 2-й степени) - 150 человек (60%); 3-я группа (АГ 3-й степени) – 43 человека (17%). Период наблюдения составил в среднем 3,6+/-0,4 года. По дизайну работа носит характер поперечного, наблюдательного, выборочного, одноцентрового исследования. Перед проведением настоящего исследования нами было определено несколько задач: анализ основных климатогеографических показателей, изменение которых могло приводить к развитию МР у пациентов с АГ в условиях Крайнего Севера; оценка и анализ основных жалоб, которые пациенты связывали с изменением основных метеофакторов; анализ групп пациентов с АГ, у которых наблюдались МР: I группа – пациенты, у которых проявления МР наблюдались за 1-3 дня до предполагаемой смены климатогеографических показателей; II группа – пациенты, отмечающие появление МР в день изменения погоды; III группа – пациенты, у которых все изменения регистрировались через 1-3(5) дня(ей) после прохождения циклона/антициклона (табл. 1).

Таблица 1

Распределение пациентов с АГ в зависимости от времени проявления метеотропных реакций

|

Показатель |

I группа |

II группа |

III группа |

|||

|

муж. |

жен. |

муж. |

жен. |

муж. |

жен. |

|

|

АГ 1 ст., n=57 (%) |

4 (7) |

6 (10,53) |

13(22,8) |

15 (26,32) |

12(21,05) |

7(12,28) |

|

АГ 2 ст., n=150 (%) |

20 (13,33) |

18 (12) |

31(20,67) |

44 (29,33) |

17 (11,33) |

20(13,33) |

|

АГ 3 ст., n=43 (%) |

4 (9,3) |

7(16,28) |

5(11,63) |

9(20,93) |

11(25,58) |

7(16,28) |

Критерии включения: пациенты с подтвержденным диагнозом «артериальная гипертония» (АГ) 1-3 степени на основании общепринятых критериев (ESH/ESC, 2018, РКО 2020) [13; 14], постоянно проживающие в условиях Крайнего Севера, наличие жалоб на проявление метеочувствительности на фоне изменения метеоусловий, кратковременность и однотипность этих нарушений.

Критерии исключения: в настоящем исследовании не принимали участия пациенты, которые работают на территории округа вахтовым методом, а также респонденты, временно проживающие (менее 1 года) в суровых климатогеографических условиях; пациенты с диагностированными вторичными формами АГ, инфарктом миокарда и/или острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) давностью менее 6 мес. до начала настоящего исследования; беременность и период лактации; онкологические заболевания в анамнезе и неспособность пациента понять суть самого исследования и принять непосредственное участие в нем, психические заболевания в анамнезе.

Основные возрастно-половые показатели пациентов, включенных в настоящее исследование, представлены в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика пациентов

|

Показатель |

Мужчины (n=142) |

Женщины (n=108) |

|

АГ 1 ст., n (%) |

21 (36,84) |

36 (63,16) |

|

АГ 2 ст., n (%) |

88 (58,67) |

62 (41,33) |

|

АГ 3 ст., n (%) |

17 (39,5) |

26 (60,5) |

|

Возраст, годы |

43+/5,1 |

38+/-6,3 |

|

Рост, м |

1,81 [1,77; 1,83] |

1,69 [1,67;1,73] |

|

Вес, кг |

85 [83; 87] |

75 [73; 78] |

|

ИМТ, кг/м3 |

31,3 [28,2; 32,1] |

28,6 [26,9; 30,7] |

|

Курение, n (%) |

75 (52,82) |

19 (17,6) |

|

САД, мм рт. ст. |

142+/- 9,2 |

138+/-10,6 |

|

ДАД, мм рт. ст. |

78 +/- 2,5 |

81+/-3,3 |

|

ЧСС, уд./мин. |

71,4+/-10,7 |

69,8+/- 9,2 |

|

ОХС, ммоль/л |

6,81 [6,7; 7,1] |

5,9 [5,8; 6,6] |

|

ТГ, ммоль/л |

1,3 [1,29; 1,76] |

1,4 [1,31; 1,77] |

|

ХС ЛПНП, ммоль/л |

2,19+/-1,16 |

3,73+/-1,7 |

|

ХС ЛПВП, ммоль/л |

1,4 [1,33; 1,6] |

1,3 [1,2; 1,5] |

|

Глюкоза крови, ммоль/л |

5,9 [5,7; 6,3] |

5,6 [5,4; 6,4] |

|

Калий, ммоль/л |

4,38+/-0,36 |

4,46+/-0,65 |

|

Натрий, ммоль/л |

145 [143,1;146,8] |

141 [139,7; 142] |

|

Получаемые препараты, n (%) |

||

|

Бета-блокаторы |

57 (40,14) |

27(25) |

|

Ингибиторы АПФ |

66 (46,48) |

16 (14,81) |

|

БРА |

87 (61,23) |

78 (72,2) |

|

Диуретики |

28 (19,72) |

18 (16,67) |

|

Антагонисты кальциевых каналов |

58 (40,84) |

49 (45,37) |

|

Статины |

51 (35,92) |

32 (29,63) |

|

Комбинированная терапия, n (%) |

90 (63,38) |

71 (65,74) |

Примечания. АПФ - ангиотензинпревращающий фермент, БРА - блокаторы рецепторов 1-го типа к ангиотензину II.

Всем пациентам выполнили комплексное обследование. Оно включило: сбор жалоб и анамнеза, осмотр, измерение артериального давления (АД), клинический и биохимический анализ крови, стандартную электрокардиографию ЭКГ в 12 отведениях. Психологический статус оценивался с помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ). Также каждому пациенту предлагалось заполнить оригинальную анкету для выявления признаков метеочувствительности, состоящую из двух шкал. Первая шкала – это характер и степень проявления жалоб, которые пациент связывал с погодными условиями. Степень и интенсивность проявления жалоб предлагалось оценивать по шкале от 0 («нет проявлений») до 10 («максимальный дискомфорт») – результаты кодировались как R1 (R1а - усталость/апатия, R1b - боли в суставах, R1c - головные боли, R1d - повышение АД, R1e - тревога, R1f – депрессия). Вторая шкала представляла собой оценку климатических элементов, которые оказывали влияние на самочувствие пациента. Степень их воздействия также оценивалась в баллах от 0 («нет влияния») до 10 («очень сильно») – R2. Анализ осуществлялся как отдельно по шкалам, так и оценивался суммарный показатель по всей анкете. Все проводимые исследования соответствовали этическим стандартам, разработанным на основе Хельсинкской декларации Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с поправками 2008 г., получено согласие Этического комитета. Каждый пациент после объяснения ему сути исследования подписывал информационное добровольное согласие.

Статистический анализ проведен с использованием пакета прикладных статистических программ SPSS 21. Нормальность распределения определяли по критерию Колмогорова - Смирнова. Количественные данные при нормальном распределении представлены в виде медианы (Ме) и межквартильного диапазона (МКИ) (25-75%). Качественные данные представлены в виде абсолютных (n) и относительных частот (%). Различия между группами с учетом характера распределения оценивали с использованием t-критерия Стьюдента для независимых выборок, имеющих нормальное распределение. Анализ количественных признаков в условиях неподчинения данных закону нормального распределения проводили с использованием критерия Уилкоксона для парных совокупностей и U-теста Манна - Уитни для независимых совокупностей. Для малых выборок использовали точный критерий Фишера. Для анализа корреляции использован метод Спирмена. Независимый характер связи анализируемых показателей приведен в регрессионной модели с использованием многофакторного пошагового анализа. Статистически значимыми считали различия при р <0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

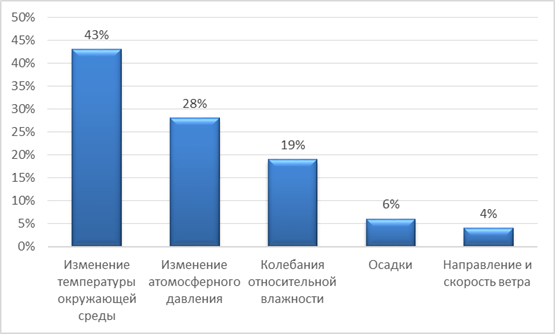

Анализ анкет показал, что в 43% случаев МР у пациентов с АГ, проживающих в условиях Крайнего Севера, возникали на фоне изменения температуры окружающей среды, затем следовали изменения атмосферного давления (28%), относительной влажности воздуха (19%). Меньше всего на проявление МР у пациентов с АГ оказывали такие природные явления, как осадки, направление и скорость ветра (рис. 1).

Рис. 1. Основные климатогеографические показатели, изменения которых приводят к ухудшению самочувствия у метеочувствительных пациентов с АГ, в условиях Крайнего Севера

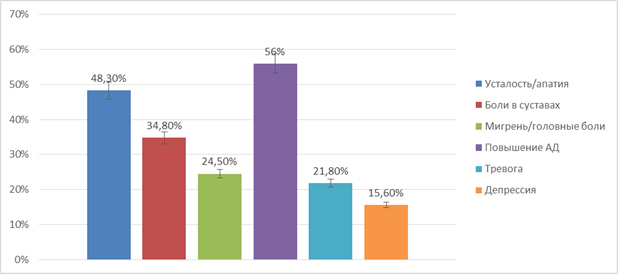

При анализе анкет нами были определены наиболее частые жалобы, которые пациенты с АГ связывали с метеофакторами: повышение уровня АД в 56% случаев, усталость, апатия – 48,3%, боли в суставах - 34,8%, головные боли – 24,5%, тревога – 21,8%, депрессия – 15,6% (рис. 2).

Рис. 2. Основные жалобы пациентов с АГ, которые они связывали с изменяющимися метеофакторами

Корреляционный анализ, проводимый в каждой группе пациентов с АГ, представленных в таблице 1, выявил следующие корреляционные связи между R1 и R2 – таблица 3.

Таблица 3

Взаимосвязь между степенью и интенсивностью предъявляемых жалоб и основными метеоэлементами

|

Показатель |

I группа |

II группа |

III группа |

|||

|

r |

p |

r |

p |

r |

p |

|

|

R1a-R2 |

0,727 |

0,018 |

-0,456 |

0,011 |

0,781 |

0,0019 |

|

R1b-R2 |

-0,397 |

0,05 |

-0,318 |

0,005 |

0,803 |

0,003 |

|

R1c-R2 |

0,811 |

0,021 |

0,81 |

0,009 |

-0,361 |

0,021 |

|

R1d-R2 |

-0,481 |

0,02 |

0,73 |

0,001 |

-0,353 |

0,013 |

|

R1e-R2 |

-0,301 |

0,044 |

-0,397 |

0,044 |

0,765 |

0,022 |

|

R1f-R2 |

0,78 |

0,007 |

-0,436 |

0,035 |

-0,364 |

0,0034 |

Примечания. R1 - степень и интенсивность предъявляемых жалоб, R2 – климатогеографические элементы, оказывающие влияние на самочувствие пациента.

При оценке полученных данных обращает на себя внимание такой факт, что для пациентов из I группы, для которых проявления МР характерны за 1-3 дня до изменения погодных условий, выявлена положительная корреляция между R1a, R1c, R1f и изменяющимися метеофакторами, для пациентов из II группы - подобная положительная корреляция наблюдалась между R1c, R1d и метеофакторами, для пациентов из III группы - R1a, R1b, R1e и R2. Следует отметить, что все предъявляемые жалобы пациенты связывали с изменяющимися метеофакторами.

Поскольку в каждой из групп, представленных в таблице 3, есть пациенты с АГ 1, 2 и 3 ст., мужчины и женщины, для изучения особенностей МР в каждой группе был использован пошаговый регрессионный многофакторный анализ. Так, R1a (усталость/апатия) показал себя независимой причиной формирования МР у женщин с АГ 2 ст. I группы и для мужчин с АГ 3 ст. III группы (β=0,66, р<0,001 и β=0,53, р<0,001 соответственно). При введении в математическую модель поправки на СПВ, R1a утратил свое значение для пациентов из II группы. R1b (боли в суставах) и R1e (тревога) - данные показатели оказались детерминантными для пациентов III группы: для женщин с АГ 1 ст. и для мужчин с АГ 3 ст. (β=0,59, р <0,0011 и β=0,49, р <0,0003 соответственно). R1c (головные боли/мигрень) – показал себя независимым фактором развития МР для женщин с АГ 2-3 ст. из I группы и для мужчин с АГ 2-3 ст. из II группы (β=0,61, р <0,004 и β=0,44, р <0,001 соответственно). R1d проявил себя независимым фактором развития МР у мужчин с АГ 2 ст. и женщин с АГ 3 ст. из II группы (β=0,56, р <0,0014 и β=0,49, р <0,001 соответственно). R1f (уровень депрессии) – также стал самостоятельной причиной развития МР для мужчин с АГ 1 ст. и женщин с АГ 2 ст. из I группы (β=0,6, р <0,001 и β=0,52, р <0,001 соответственно).

Для человека, находящегося в суровых климатогеографических условиях, таких как условия Крайнего Севера, любые колебания основных метеофакторов становятся дополнительной нагрузкой на весь организм [3; 5; 12]. Особенно это выражено у лиц, имеющих хроническую патологию, и в полной мере относится к пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. При этом отрицательное влияние на организм в условиях Крайнего Севера оказывает именно экстремальное воздействие метеофакторов, таких как низкие температуры окружающей среды и высокое атмосферное давление в холодное время года, высокий температурный фон и низкая относительная влажность в теплый период года [8; 10; 11].

Анализ возможных метеофакторов, изменение которых приводит к формированию МР у пациентов с АГ в условиях Крайнего Севера, выявил как ожидаемые, так и неожиданные результаты. К ожидаемым результатам можно отнести то, что колебания температурного фона (низкие температуры в зимний период и «волны» жары в летний период) в 43% случаях становятся причиной жалоб пациентов с АГ на ухудшение самочувствия. В 28% и 19% случаев изменение самочувствия вызывали такие метеофакторы, как колебания атмосферного давления и относительной влажности воздуха. Следует отметить, что основной фокус настоящего исследования был направлен именно на изучение особенностей МР у пациентов с АГ в условиях Крайнего Севера. Хотя уже сейчас намечен вектор дальнейшего исследования, а именно: изучение влияния на организм не только отдельных метеофакторов, но и их возможных комбинаций, приводящих к развитию МР у пациентов с АГ 1-3 ст. с учетом гендерных отличий и в зависимости от длительности пребывания в суровых климатических условиях. К ожидаемым результатам также можно отнести жалобы, которые предъявляли пациенты с АГ в ответ на изменяющиеся метеоусловия, что также отражено в ряде отечественных и зарубежных исследований [3; 6; 12]. В настоящее время требуют более детального изучения результаты, полученные при анализе трех групп пациентов с АГ (деление на группы осуществлялось в зависимости от времени проявления МР). На наш взгляд, интересны несколько фактов, один из них - повышение уровня АД (R1d) выступил независимым фактором ухудшения самочувствия только у пациентов II группы (у мужчин с АГ 2 ст. и женщин с АГ 3 ст.). Можно сделать предположение, что влияние метеофакторов у этой группы пациентов связано с более тяжелым течением АГ, вовлечением органов-мишеней. Конечно, данное предположение требует более детального анализа и оценки. Второй факт – R1f (уровень депрессии), данный показатель доминировал только в I группе пациентов, при этом у пациентов с АГ 1 и 2 ст., тогда как для пациентов II и III групп такой корреляционной зависимости выявлено не было. По данным исследований, изучающих проявление депрессивного синдрома у пациентов с АГ, было доказано, что склонные к МР люди чаще предъявляли жалобы на ухудшение своего самочувствия [15]. Данные результаты определили еще один вектор исследования – это анализ гипотензивной терапии в каждой группе пациентов с АГ и определение параметров, отражающих проявление МР.

Выводы

МР у пациентов с АГ в условиях Крайнего Севера в 43% случаях развиваются при колебаниях температурного фона, на втором и третьем месте – изменение атмосферного давления и относительной влажности воздуха соответственно. Наиболее частыми жалобами в неблагоприятные периоды были усталость и подъем уровня АД. Независимыми факторами развития МР у пациентов с АГ стали повышение уровня АД и головные боли для пациентов II группы, уровень тревожности только для пациентов III группы, тогда как депрессия - характерный признак МР у пациентов I группы.

Библиографическая ссылка

Иванова Е.Г., Фомин И.В. ОСОБЕННОСТИ МЕТЕОПАТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА // Современные проблемы науки и образования. 2023. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=32444 (дата обращения: 06.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.32444