Неравенство длины нижних конечностей является достаточно распространённым проявлением поражения опорно-двигательной системы и может быть обусловлено как врождённой, так и приобретённой патологией. Одностороннее укорочение нижней конечности обычно приводит к нарушению кинематики ходьбы пациента [1], которое значительно снижает качество его жизни [2]. Асимметрия длины нижних конечностей у детей может прогрессировать в процессе их роста, что является причиной появления дисбаланса в распределении нагрузки между контралатеральными конечностями [3]. У клиницистов сложилось представление, что при асимметрии нагрузки в большей степени нарушается функция укороченной нижней конечности. Вместе с тем для минимизации патологического смещения центра масс тела у пациентов формируются компенсаторные стратегии биомеханики опорно-двигательной системы [4], которые проявляются как на укороченной, так и на интактной нижних конечностях [5]. При этом ряд исследователей утверждает, что патологические изменения в интактной нижней конечности развиваются чаще, чем в укороченной [6]. Таким образом, некоторые клинические аспекты при одностороннем укорочении нижней конечности окончательно не выяснены, адаптивные реакции опорно-двигательной системы пациентов требуют дальнейшего изучения [7].

Цель исследования – оценить нарушения постурального баланса нижних конечностей у детей с неравенством их длины в зависимости от направленности латерального смещения общего центра давления тела.

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективно-проспективный когортный анализ типа «случай-контроль» результатов стабилометрического исследования за 2018–2022 годы 27 пациентов в возрасте от 10 до 14 лет с односторонним поражением проксимального отдела бедренной кости. У всех больных на стороне поражения выявлено укорочение нижней конечности величиной от 2 до 6 см, развившееся после гематогенного остеомиелита проксимального метаэпифиза бедренной кости. Пациенты, в зависимости от направленности смещения общего центра давления (ЦД) во фронтальной плоскости, были рандомизированы на две группы: I группа (12 пациентов) – со смещением общего ЦД в сторону укороченной нижней конечности, II группа (15 пациентов) – со смещением общего ЦД в сторону интактной нижней конечности. Группу контроля составили 16 здоровых детей того же возраста.

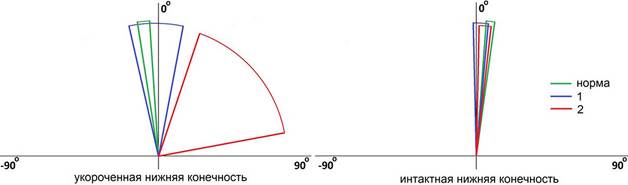

Для изучения вертикального баланса тела применяли билатеральный тест с использованием двухплатформенной методики, что давало возможность регистрировать изменения положения центра давления индивидуально для каждой нижней конечности. Обследуемым детям предлагали встать на две рядом стоящие платформы комплекса «Стабилан 01-2» (ОКБ «РИТМ», Россия) в положении «стопы на ширине плеч». В течение 20 секунд регистрировали параметры движений ЦД тела и нижних конечностей при открытых и закрытых глазах: координаты во фронтальной Х (мм) и сагиттальной Y (мм) плоскостях, длину траектории L (мм), площадь статокинезиограммы S (мм2), вектор VX – проекция линейной скорости ЦД на ось Х, вектор VY – проекция линейной скорости ЦД на ось Y. Вычисляли соотношение VY/VX. Рассчитывали дополнительные параметры: КРИНД – коэффициент резкого изменения направления движения ЦД (процент резких поворотов вектора скорости более 45° относительно общего количества векторов); α (градусы) – угол среднего направления колебаний (угол отклонения большой оси статокинезиограммы от сагиттальной оси: при повороте по часовой стрелке – угол положительный, против – отрицательный) (рис. 2а).

Статистические расчёты выполнены с использованием программ SPSS 11.5 (разработчик IBM, США) и Statgraphics Centurion 16.2 (разработчик Statpoint Technologies, Inc., США). Использовали критерий Манна-Уитни, применяли корреляционный анализ с использованием коэффициента Спирмена rs. Уровень для принятия различий составлял 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ модульных показателей положения общего центра давления во фронтальной плоскости показал значительное его отклонение от абсолютного центра у пациентов первой и второй групп, соответственно |Х1| = 17[4 – 25] мм и |Х2| = 22[12 – 35] мм, в то время как у здоровых детей отклонение ЦД было незначительным |Х| = 0,9 [0,7 – 1,8] мм (p<0,05). Указанные отклонения ЦД являются следствием нарушения фронтального баланса туловища, развившегося на фоне перекоса таза у пациентов с разной длиной нижних конечностей [8]. Обе группы пациентов могут считаться однородными как по величине фронтального смещения ЦД, так и по величине укорочения нижней конечности, которое составило, соответственно, 3,7±0,47 см и 4,2±0,34 см (p>0,05).

Сравнительный анализ положения общего ЦД в сагиттальной плоскости выявил значимое его смещение в заднем и переднем направлениях по оси Y на 17 [-11 – 38] мм у пациентов первой группы по сравнению с нормой (3,5 [1,1 – 5,3] мм). В то же время у пациентов второй группы наблюдалось преимущественно переднее смещение общего ЦД (22 [14 – 50] мм) (p = 0,038).

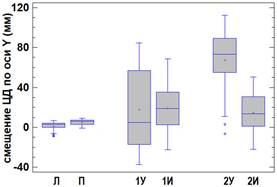

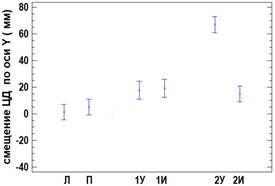

При раздельной оценке отклонений ЦД по оси Y под каждой из нижних конечностей различий под интактной НК между группами пациентов выявлено не было (рис. 1а). В то же время у пациентов второй группы по сравнению с первой отмечалось резко выраженное переднее отклонение ЦД под укороченной НК.

а) б)

Рис. 1. Диаграммы смещения ЦД нижних конечностей по оси Y обследованных детей:

а) диаграмма box plot; б) диаграмма 95%-ных интервалов средних значений.

Л и П – левая и правая нижние конечности у здоровых детей; 1У и 1И – укороченная и интактная нижние конечности у пациентов первой группы; 2У и 2И – укороченная и интактная нижние конечности у пациентов второй группы

При этом в обеих группах больных интервалы средних значений координат Y центров давления поражённых и интактных нижних конечностей в 95,0% случаев не перекрываются с аналогичными показателями здоровых детей, что указывает на их несовпадение (рис. 1б).

Таблица 1

Стабилометрические показатели нижних конечностей (Me [Q25 – Q75]) у здоровых детей и пациентов с односторонним укорочением НК

|

Параметры |

Группы детей |

p |

||||

|

Здоровые (1) (среднее значение), n = 32 |

Пациенты |

|||||

|

Группа I |

Группа II |

|||||

|

Укороченная НК (2), n = 12 |

Интактная НК (3), n = 12 |

Укороченная НК (4), n = 15 |

Интактная НК (5), n = 15 |

|||

|

Длина L, мм |

116 [96 – 143] |

210 [157 – 346] |

443 [218 – 1080] |

188 [129 – 289] |

442 [333 – 623] |

p2-4 = 0,159 p3-5 = 0,841 |

|

Площадь S, мм2 |

5 [4 – 8] |

19 [11 – 34] |

82 [25 – 352] |

20 [11 – 33] |

75 [32 – 106] |

p2-4 = 0,542 p3-5 = 0,559 |

|

КРИНД |

22 [19 – 27] |

19 [15 – 25] |

15 [13 – 17] |

31 [25 – 37] |

15 [12 – 18] |

p2-4 = 0,000 p3-5 = 0,965 |

Примечание: p2-4; 3-5 – уровень значимости различий между группами больных.

Таким образом, в обеих группах пациентов центры давления нижних конечностей смещены вперёд, по сравнению с нормой, при этом наиболее выраженное смещение наблюдалось у пациентов второй группы на стороне поражения. Следовательно, у пациентов с односторонним укорочением нижней конечности отмечается нарушение сагиттального баланса тела, которое может быть обусловлено компенсаторно сформировавшимся увеличением наклона таза вперёд [9; 10]. При этом значимой зависимости смещения ЦД нижних конечностей по оси Y от смещения по оси Х не было выявлено ни у пациентов, ни у здоровых детей (табл. 1).

На этом фоне значимо по сравнению с нормой у пациентов обеих групп были увеличены (p<0,05) медианные показатели длины L и площади S статокинезиограмм как на укороченной, так и на интактной нижних конечностях (табл. 1). Вместе с тем в обеих группах больных указанные показатели на интактной конечности были значительно выше таковых на укороченной конечности (p<0,05), и только у некоторых пациентов показатели на стороне поражения приближались к нормальным величинам (рис. 2 а, б).

левая НК правая НК укороченная НК интактная НК укороченная НК интактная НК

а) б) в)

Рис. 2. Примеры статокинезиограмм контралатеральных нижних конечностей: а) здорового ребёнка; б) пациента с левосторонним УНК со смещением общего ЦД в сторону укороченной НК; в) пациента с левосторонним УНК со смещением общего ЦД в сторону интактной НК

Выраженное увеличение площадей колебаний S центров давления под интактными нижними конечностями, по сравнению с таковыми под укороченными конечностями, может быть обусловлено значимым снижением количества резких поворотов векторов скорости ЦД в обеих группах пациентов. Об этом свидетельствуют сниженные, по сравнению с нормой, показатели КРИНД (p=0,000) соответствующих центров давления (табл. 1). Вместе с тем КРИНД центра давления укороченной НК пациентов первой группы соответствует нормальным значениям (p>0,05), в то время как у пациентов второй группы КРИНД резко превышает норму (p=0,000), что указывает на чрезмерное увеличение количества резких поворотов векторов скорости ЦД. Необходимо учитывать, что у здоровых детей значения КРИНД центров давления контралатеральных нижних конечностей одинаковые (p>0,05), поэтому обе конечности в равной степени мобильны и задействованы в выполнении опорной и регулирующей функции. Наоборот, в соответствии с показателями КРИНД, у пациентов первой группы интактная нижняя конечность характеризуется сниженной мобильностью при нормальной мобильности укороченной конечности. У пациентов же второй группы сниженная мобильность интактной нижней конечности сочетается с повышенной мобильностью укороченной конечности. Такую разноплановость постуральных реакций в ответ на фронтальное смещение общего ЦД у детей с разновеликостью нижних конечностей можно объяснить значительной разницей в механической работе между укороченной и интактной конечностями [11]. Кроме того, нижние конечности человека образовывают единую кинематическую цепь [12], поэтому для поддержания вертикального равновесия тела опорно-двигательная система человека реализует множество разнообразных механизмов, направленных на координацию движений нижних конечностей [13].

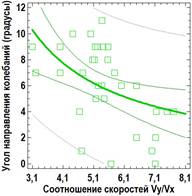

Сравнительная оценка углов направления колебаний α статокинезиограмм выявила незначительную их величину у здоровых детей – отклонение длинной оси эллипса составляло в среднем 6 [5 – 8] градусов влево или вправо от сагиттальной оси. Аналогичные показатели угла α имели статокинезиограммы интактных нижних конечностей обеих групп пациентов (рис. 3б). Наибольшие отклонения в показателях α были выявлены со стороны укороченной НК в обеих группах больных. При этом самые выраженные нарушения имели место у пациентов второй группы: 51 [19 – 79] градус, у которых также имела место инверсия направленности длинной оси статокинезиограмм, что проявлялось её отклонением в противоположную сторону от нормального направления (рис. 2в, 3а).

а) б)

Рис. 3. Диаграммы квартильных значений ([Q25 – Q75]) углов направления колебаний α статокинезиограмм нижних конечностей у обследованных детей: 1 – пациенты первой группы, 2 – пациенты второй группы

Анализ зависимости величины угла α от смещения ЦД во фронтальной (координата X) и сагиттальной (координата Y) плоскостях не выявил значимой связи ни у здоровых детей, ни у обследованных пациентов (табл. 3). Указанный факт свидетельствует о том, что нарушение баланса нижних конечностей у пациентов обеих групп может быть вызвано не нарушением нагрузки на нижние конечности, а обусловлено адаптивными реакциями опорно-двигательной системы на одностороннее укорочение нижней конечности. Подобные отклонения в постуральном балансе имеют место у больных с односторонней патологией тазобедренного сустава, у которых развиваются изменения в кинематических цепях, обусловленные нарушением позвоночно-тазовых соотношений [14].

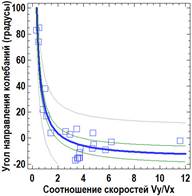

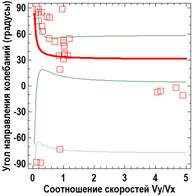

Зависимость соотношения сагиттальной и фронтальной составляющих VY/VX результирующего вектора скорости V от величины углов направления колебаний α представлена в таблице 2. Из этой таблицы следует, что у здоровых детей достаточно выраженная связь α ~ VY/VX на обеих нижних конечностях.

Таблица 2

Корреляционные связи между стабилометрическими параметрами нижних конечностей у здоровых детей и пациентов с односторонним укорочением НК

|

Параметры |

Коэффициент корреляции Спирмена rs |

|||||

|

Здоровые дети |

Пациенты |

|||||

|

Левая НК, n = 16 |

Правая НК, n = 16 |

Группа I |

Группа II |

|||

|

Укороченная НК, n = 12 |

Интактная НК, n = 12 |

Укороченная НК, n = 15 |

Интактная НК, n = 15 |

|||

|

α ~ X |

0,24

|

-0,08

|

0,18

|

-0,29

|

0,27 |

-0,12 |

|

α ~ Y |

0,33

|

0,04

|

0,39

|

0,30

|

0,32

|

-0,03

|

|

α ~ VY/VX |

-0,46

|

-0,47

|

-0,80

|

0,13

|

0,12

|

-0,51

|

Это может быть обусловлено тем, что в норме направление результирующего вектора скорости V в целом совпадает с направлением длинной оси колебаний ЦД. Поэтому при увеличении угла α происходит отклонение вектора V по часовой стрелке, что приводит к уменьшению составляющей VY и увеличению VX. То есть с увеличением α уменьшается соотношение VY/VX (рис. 4а).

а) б) в)

Рис. 4. Зависимость соотношения сагиттальной и фронтальной составляющих (VY/VX) вектора скорости V контралатеральных нижних конечностей от величины и направления отклонения длинной оси α статокинезиограммы от сагиттальной оси: а) у здоровых детей; б) у пациентов первой группы, в) у пациентов второй группы

По сравнению со здоровыми детьми, у пациентов первой группы на укороченной НК наблюдается очень сильная корреляция α ~ VY/VX (рис. 4б), обусловленная более упорядоченной направленностью результирующего вектора скорости V с направлением длинной оси колебаний ЦД. Напротив, у пациентов второй группы связь α ~ VY/VX на укороченной НК очень слабая (рис. 4в). Это объясняется тем, что результирующий вектор скорости V может и совпадать по направлению с длинной осью колебаний ЦД, и может быть направлен перпендикулярно к ней. Указанный фактор свидетельствует о хаотичной направленности результирующих векторов скорости, которая с позиций биомеханики может расцениваться как энергетически невыгодная. На интактной нижней конечности у пациентов наблюдалась противоположная зависимость угла α от соотношения VY/VX: очень слабая у пациентов первой группы и выраженная, близкая к норме – у пациентов второй группы.

Заключение

У детей с разновеликостью нижних конечностей выявлена дезорганизация вертикального баланса на поражённой и интактной сторонах, выраженность которой зависит от ориентации смещения общего центра давления тела в медиолатеральном направлении. Наиболее выраженные нарушения постурального контроля по сравнению со здоровыми детьми были в группе пациентов со смещением общего центра давления в сторону интактной нижней конечности, в отличие от пациентов со смещением общего центра давления в сторону укороченной конечности. Это проявлялось нарушением сагиттального баланса тела, обусловленного компенсаторным увеличением наклона таза вперёд. Различия в индивидуальной мобильности центров давления укороченной и интактной нижних конечностей были резко выражены по сравнению с нормальными показателями. Имело место патологическое увеличение по сравнению с нормой углов направления колебаний α на укороченной нижней конечности. Выраженные расхождения в стабилометрических показателях между группами пациентов могут быть обусловлены различиями в их постуральных стратегиях, сформированных опорно-двигательной системой в ответ на разнонаправленное нарушение фронтального баланса тела.

Библиографическая ссылка

Никитюк И.Е., Гаркавенко Ю.Е., Савина М.В. ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО БАЛАНСА ТЕЛА У ДЕТЕЙ С ОДНОСТОРОННИМ ПОРАЖЕНИЕМ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ // Современные проблемы науки и образования. 2023. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=32405 (дата обращения: 28.12.2025).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.32405