Форма и функция позвоночного столба волновали учёных с самых древних времён. Многие концепции искривления позвоночника были описаны ещё в Древней Греции Гиппократом и до сих пор встречаются в большом количестве анатомических и клинических публикаций. Лордоз и кифоз имеют греческую этимологию, и, вероятно, Гален впервые использовал термин ithioscoliosis для описания естественных изгибов позвоночника в сагиттальной плоскости.

С развитием технического прогресса и фундаментальной науки происходило и развитие медицинского знания. В самом конце XIX века Вильгельм Конрад Рентген в 1895 году сделал первую рентгенограмму руки своей жены Анны и положил начало новому этапу в медицинской науке. С этого момента искривления позвоночного столба могли быть оценены не только эмпирически, но и измерены геометрически. В 1982 году Pierre Stagnara первым опубликовал анализ полноростовых боковых рентгенограмм у 100 молодых взрослых добровольцев, используя стандартизированное положение стоя. Это было одно из первых исследований, в которых использовалась оцифровка каждого рентгеновского снимка. В 1985 году During и соавт. [1] предположили, что «аберрации осанки» могут вызывать боль в пояснице в результате концентрации внутреннего напряжения. Взаимосвязь между формой, положением таза в пространстве и поясничным лордозом была впервые описана в 1992 г. Duval-Beaupère с соавт. и широко освещалась в литературе [2; 3]. Эта работа стала основой концепции сагиттального баланса позвоночника, которая нашла своё отражение в различных научных работах.

В результате дальнейших исследований в рамках данной концепции Legaye с соавт. [2] и Schwab с соавт. [4] предложили первые прогностические формулы расчёта поясничного лордоза в зависимости от параметров таза. Несмотря на малый объём выборки, на основании которой были выведены данные формулы, это послужило мощным толчком к исследованию позвоночно-тазовых взаимоотношений и их параметров. Плодом технического прогресса в части диагностической точности, автоматизации и снижения лучевой нагрузки при исследовании явились новые полноростовые варианты обследования позвоночного столба в нагруженном физиологическом состоянии. Формула Le Huec с соавт. [5], предложенная для расчёта поясничного лордоза, была сформирована на основании массива данных полноростовых 3D-снимков 268 здоровых взрослых людей из разных этнических групп. Систематическая оценка глобальных параметров сагиттального баланса в 2011 году нашла отражение в «индексе полного баланса» (Full Balance Index - FBI), который был предложен Le Huec с соавт. с целью планирования необходимого объёма коррекции сегментарного лордоза при стабилизирующих вмешательствах на позвоночнике [6].

Вышеописанная концепция сагиттального баланса является основой предлагаемого нами нейроортопедического подхода к лечению дегенеративных стенозов поясничного отдела позвоночника, в рамках которого мы предлагаем учитывать параметры сагиттального баланса даже при короткосегментных оперативных вмешательствах. Публикации этих и других авторов в отношении применения формул расчёта необходимого поясничного лордоза или объёма требуемой коррекции показали свою клиническую эффективность при выполнении многоуровневых декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств без сравнительного анализа эффективности их между собой [7].

Целью исследования в рамках сформированного нейроортопедического подхода было изучить клиническую эффективность применения различных методов расчёта и коррекции сегментарного поясничного лордоза при короткосегментных декомпрессивно-стабилизирующих вмешательствах на нижнепоясничном отделе позвоночника.

Материал и методы исследования. Проанализированы результаты декомпрессивно-стабилизирующего хирургического лечения 90 пациентов из заднего доступа по технологии TLIF с дегенеративными стенозами поясничного отдела позвоночника на уровнях от L3 до S1. В исследовании приняло участие 50 мужчин и 40 женщин. Средний возраст пациентов – 47,7 года (от 20 до 79 лет). Все пациенты проходили лечение в нейрохирургическом отделении № 2 ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» в период с 2015 по 2019 год по поводу одно- или многоуровневых дегенеративных стенозов поясничного отдела позвоночника от уровня L3 до S1 позвонка. Всем пациентам выполнена декомпрессия позвоночного канала и невральных структур из заднего срединного доступа с последующей стабилизацией системами транспедикулярной фиксации по методике трансфораминального поясничного межтелового спондилодеза (TLIF). Хирургическое лечение проводили по поводу моно- и полирадикулярного болевого синдрома, синдрома перемежающейся нейрогенной хромоты на одном или нескольких уровнях. Нарушения параметров величины поясничного лордоза и сагиттального баланса сочетались с болевым синдром, наличием различных неврологических расстройств и снижением качества жизнедеятельности пациентов. Хирургическое лечение пациентов выполнено тремя хирургами нейрохирургического отделения № 2 ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе» высшей категории, хирургический стаж работы которых в вертебрологии составлял от 9 до 22 лет, с количеством операций на позвоночнике от 1200 до 7000. Пациентам проводили стандартное предоперационное обследование, включавшее клинико-неврологический осмотр, лабораторные исследования, рентгенограммы поясничного и крестцового отделов с функциональными пробами, МРТ поясничного и крестцового отделов позвоночника.

Критериями включения пациентов в исследование являлись: возраст от 18 до 80 лет; наличие стойкого или рецидивирующего радикулярного болевого синдрома, синдрома перемежающейся нейрогенной хромоты, не купирующихся консервативными методами лечения в течение 1 месяца; дегенеративный стеноз или многоуровневые стенозы нижнепоясничного отдела позвоночника С и D степени по классификации C. Schizas и N. Theumann (2009) от уровня L3 до S1 по данным МРТ; отсутствие ранее перенесенных операций на позвоночнике. Критерии исключения: возраст до 18 и старше 80 лет; диско-васкулярный конфликт; любая сопутствующая соматическая или другая патология в стадии декомпенсации; наличие ранее перенесённых оперативных вмешательств на позвоночнике; наличие посттравматической или другого генеза деформации в шейном и грудном отделах позвоночника; вторичное поражение позвоночника; другая патология позвоночного столба и крупных суставов конечностей, включая посттравматические изменения, опухолевые и воспалительные патологические процессы позвоночного столба и др.; отказ пациента от оперативного лечения и участия в исследовании.

Все пациенты, согласно целям исследования, были разделены на 3 группы. В первую, контрольную, группу исследования включены пациенты, которым при проведении декомпрессивно-стабилизирующего вмешательства не производили оценку и коррекцию позвоночно-тазовых параметров и параметров сагиттального баланса. У пациентов второй группы производили коррекцию поясничного лордоза на основании величины дефицита лордоза: dGLL=GLL-GLLth, где GLL – это величина поясничного лордоза пациента, измеренная с помощью программно-аппаратного комплекса на боковых рентгенограммах пациента от уровня верхней замыкательной пластинки S1 позвонка до уровня верхней замыкательной пластинки L1 позвонка, выполненных стоя, а GLLth – это величина идеального лордоза, рассчитанная по формуле, предложенной Jean Charles Le Huec и Kazuhiro Hasegawa в 2016 г.: GLLth = 0.54*PI + 27.6. У пациентов третьей группы объём коррекции поясничного лордоза рассчитывали по величине индекса полного баланса (FBI – Full Balance Index), предложенного J.C. Le Huec и соавт. в 2011 г. FBI=C7TA+FOA+PTCA.

С учетом разности подходов к лечению пациентов различных групп, пациентам первой группы выполняли обзорную сагиттальную рентгенографию поясничного и крестцового отделов позвоночника с функциональными пробами. Пациентам второй группы обследование дополняли обзорной сагиттальной рентгенографией поясничного отдела позвоночника и таза с захватом головок бедренных костей в положении стоя, а пациентам третьей группы исследования, помимо функциональных снимков поясничного и крестцового отделов позвоночника, осуществляли полноростовую панорамную рентгенографию в сагиттальной плоскости. Рентгенологические исследования для определения позвоночно-тазовых параметров и параметров сагиттального баланса проводили в исследуемых группах до и после оперативного лечения.

В ходе оперативного вмешательства всем пациентам осуществляли одноэтапную хирургическую декомпрессию невральных структур из заднего доступа путем выполнения фасетэктомии с удалением грыжи диска, дискэктомией, декомпрессией дурального мешка и корешков, протезированием позвоночно-двигательного сегмента ригидными межтеловыми имплантами по технологии TLIF с задней транспедикулярной стабилизацией данного сегмента. Во второй и третьей исследуемых группах оперативное лечение дополнялось коррекцией сегментарного лордоза поясничного отдела позвоночника путём применения различных техник остеотомии, в зависимости от величины необходимой сегментарной коррекции поясничного лордоза.

После хирургического лечения все пациенты получали расширенную периоперационную антибактериальную профилактику, противоотёчную, симптоматическую терапию. Вертикализацию больных осуществляли на 2-3-е сутки после операции с рекомендациями ношения корсета средней степени жесткости. После хирургического лечения пациентам выполняли МСКТ поясничного и крестцового отделов позвоночника, обзорную рентгенографию поясничного и крестцового отделов позвоночника в боковой проекции с захватом головок бедренных костей, панорамную полноростовую рентгенографию в боковой проекции, в соответствии с группой исследования.

Срок наблюдения за пациентами составил 12 месяцев. В рамках исследования проводили сравнение клинических результатов хирургического лечения между группами исследования. После выполненного оперативного лечения всем пациентам произвели оценку болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в первые 10 дней после операции. На 10-й день и далее через 1.5, 3, 6, 9, 12 месяцев проводили комплексную оценку данных болевого синдрома и данных качества жизни пациентов по шкалам ODI (Oswestry Disability Index) и RDQ (Roland Morris Questionnaire). В исследуемых группах перед операцией и после оперативного лечения производили оценку тазовых показателей и величины поясничного лордоза: тазовый индекс PI (Pelvic Incidence), угол наклона таза PT (Pelvic Tilt), угол наклона крестца SS (Sacral Slope), величина поясничного лордоза GLL (Global Lumbar Lordosis), углы лордоза в сегментах L4-S1, L5-S1 и L4-L5. Пациентам 3-й группы также производили оценку параметров глобального сагиттального баланса позвоночника и коррекцию сегментарного поясничного лордоза по интегральному индексу FBI (Full Balance Index).

В ходе анализа позвоночно-тазовых параметров с помощью программного обеспечения Surgimap v2.3.0.1 (Nemaris, США) у пациентов рассчитывали величину объёма коррекции поясничного лордоза до оперативного лечения. После проведённого оперативного лечения производили анализ величин произведённой коррекции и расчётного отклонения поясничного лордоза с целью оценки объёма и точности произведённой интраоперационной коррекции.

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью программного статистического комплекса Statistica 12.0 (StatSoft, CША) на платформе Windows 10 (Microsoft, CША). Для определения нормальности распределения данных использовали критерий Шапиро-Уилка. Для выявления статистических различий использовали H-критерий Краскела-Уоллеса, U-критерий Манна-Уитни, t-критерий Стьюдента, точный критерий Фишера. Результаты считались значимыми при p<0,05. При наличии трех попарных сравнений данных, согласно поправке Бонферрони, результаты считались значимыми при p<0,017.

Результаты исследования и их обсуждение. В зависимости от подхода к лечению дегенеративного стеноза и методу расчёта величины коррекции сегментарного лордоза были сформированы 3 равные группы по 30 человек: первая группа - 17 мужчин и 13 женщин со средним возрастом 47,1 года (от 20 до 79), вторая группа - 17 мужчин и 13 женщин со средним возрастом 45,6 года (от 28 до 68), третья – 16 мужчин и 14 женщин со средним возрастом 50,3 года (от 22 до 72). Среди пациентов у 68 было одноуровневое стенотическое поражение (у 38 пациентов на уровне L5-S1, у 25 – L4-L5, у 5 – L3-L4), двухуровневое поражение встречалось у 21 пациента (у 5 пациентов с поражением уровней L3-L4, L4-L5, у 16 – с поражением L4-L5, L5-S1), и только у 1 пациента выявлено трехуровневое дегенеративное поражение со стенозом канала.

Характеристики групп по возрасту, полу, уровням поражения и их количеству, исходным показателям болевого синдрома по ВАШ и качеству жизни по шкалам ODI и RDQ представлены в таблицах 1 и 2. Анализ приведённых данных показывает отсутствие статистически значимых различий (при p>0,05) в группах пациентов по приведённым критериям и подтверждает однородность групп исследования.

Таблица 1

Характеристика групп исследования по возрасту, полу, структуре

и количеству уровней поражения

|

Группа |

Количество |

Пол |

Возраст |

Количество уровней поражения |

Количество пораженных уровней |

|||||

|

мужчины |

женщины |

1 |

2 |

3 |

L5-S1 |

L4-L5 |

L3-L4 |

|||

|

Первая |

30 |

17 |

13 |

47,1 (20; 79) |

24 |

6 |

0 |

16 |

16 |

4 |

|

Вторая |

30 |

17 |

13 |

45 (34; 53) |

23 |

7 |

0 |

21 |

13 |

3 |

|

Третья |

30 |

16 |

14 |

48,5 (39; 64) |

21 |

8 |

1 |

18 |

18 |

4 |

|

Уровень значимости |

|

p=0,956 |

p=0,646 |

p=0,833 |

||||||

Таблица 2

Характеристика групп исследования по основным клиническим и позвоночно-тазовым показателям

|

Группа |

Количество |

ВАШ (%) |

ODI (%) |

RDQ |

PI (⁰) |

SS (⁰) |

PT (⁰) |

GLL (⁰) |

|

Первая |

30 |

54,5 (39;66) |

40 (28; 46) |

12,5 (8; 15) |

N/A |

N/A |

N/A |

N/A |

|

Вторая |

30 |

49 (36; 76) |

39 (26; 48) |

13 (8;16) |

48,8 (43; 52,6) |

33,9 (30,7; 38,7) |

14,8 (7,9; 20,8) |

49,7 (40,1; 55,2) |

|

Третья |

30 |

56,5 (39; 62) |

39 (30; 46) |

11 (8; 15) |

48,7 (44,4; 60,3) |

33,5 (27,7; 39,3) |

16,9 (14,7; 19,5) |

45,4 (40,7; 58,9) |

Примечание: здесь и далее в таблицах данные представлены в виде: Ме (интерквартильный размах).

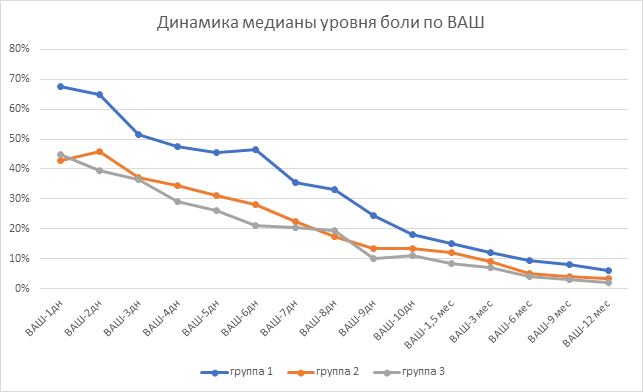

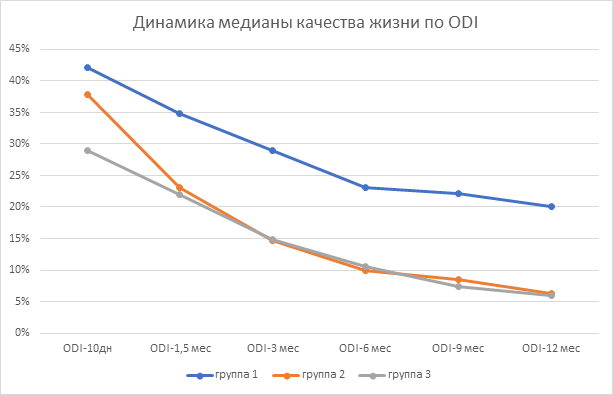

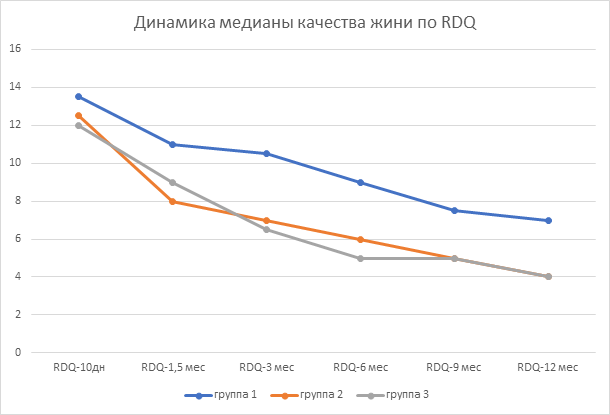

В результате анализа клинических данных после операции выявлено, что существуют статистически достоверные различия (при p<0,05) в уровне болевого синдрома по шкале ВАШ между исследуемыми группами. Нами выявлено, что через 3 месяца после оперативного лечения уровень качества жизни по шкалам ODI и RDQ достоверно (при p<0,05) отличался между исследуемыми группами (табл. 3). Медиана уровня качества жизни по шкале ODI достоверно (при p<0,017) ниже во 2-й и 3-й группах исследования по сравнению с контрольной, начиная с 1,5 месяцев после оперативного лечения. Медиана уровня качества жизни по шкале RDQ достоверно ниже во 2-й и 3-й группах по сравнению с контрольной, начиная с 6 месяцев после оперативного лечения (рис. 1-3).

Таблица 3

Данные значений критерия Краскела-Уоллеса при оценке различий клинических показателей между группами исследования

|

Показатели |

10 дней |

1,5 месяца |

3 месяца |

6 месяцев |

9 месяцев |

12 месяцев |

||||||

|

значение H-критерия |

уровень значимости |

значение H-критерия |

уровень значимости |

значение H-критерия |

уровень значимости |

значение H-критерия |

уровень значимости |

значение H-критерия |

уровень значимости |

значение H-критерия |

уровень значимости |

|

|

ВАШ |

8,68 |

0,013 |

10,02 |

0,007 |

10,84 |

0,004 |

8,21 |

0,017 |

10,68 |

0,005 |

12,75 |

0,002 |

|

ODI |

4,15 |

0,126 |

10,02 |

0,007 |

20,72 |

p<0,001 |

17,63 |

p<0,001 |

17,11 |

p<0,001 |

18,01 |

p<0,001 |

|

RDQ |

2,21 |

0,0331 |

3,15 |

0,208 |

7,38 |

0,025 |

12,25 |

0,002 |

9,95 |

0,007 |

10,77 |

0,005 |

|

Различия считались достоверными при p<0,05. |

||||||||||||

Рис. 1. Динамика медианы уровня боли по ВАШ

Рис. 2. Динамика медианы качества жизни по ODI

Рис. 3. Динамика медианы качества жини по RDQ

Уровень болевого синдрома по шкале ВАШ и уровень качества жизни по шкалам ODI и RDQ достоверно (при уровне значимости p<0,017) не отличаются между 2-й и 3-й группами исследования на всём периоде наблюдения.

Результаты изменения поясничного лордоза и других позвоночно-тазовых параметров и параметров глобального баланса свидетельствуют о статистически значимых изменениях поясничного лордоза после операции в обеих группах исследования (табл. 4, 5). Медиана коррекции поясничного лордоза в 1-й группе исследования составила 5,2° (3,2; 7,6), а во 2-й группе – 9° (2,2; 15,6).

Таблица 4

Результаты изменения позвоночно-тазовых параметров во 2-й группе

|

Параметр |

До коррекции |

После коррекции |

Критерий, уровень значимости (p) |

|

PI (⁰) |

48,8 (43; 52,6) |

49,3 (42,9; 52,4) |

t=0,138 p=0,891 |

|

PT (⁰) |

33,9 (30,7; 38,7) |

13,9 (7,9; 19,7) |

Z=0,517 p=0,605 |

|

SS (⁰) |

14,8 (7,9; 20,8) |

35,6 (28,7; 43,2) |

t=-1,029 p=0,312 |

|

GLL (⁰) |

49,7 (40,1; 55,2) |

52,5 (44,7; 58,5) |

Z=2,390 p=0,017 |

Таблица 5

Результаты изменения параметров глобального сагиттального баланса в 3-й группе

|

Параметр |

До коррекции |

После коррекции |

Критерий, уровень значимости (p) |

|

PI (⁰) |

48,7 (44,4; 60,3) |

48,9 (44,4; 60,1) |

Z=1,213 p=0,225 |

|

PT (⁰) |

33,5 (27,7; 39,3) |

14,9 (11,8; 19,6) |

t=0,500 p=0,621 |

|

SS (⁰) |

16,9 (14,7; 19,5) |

31,6 (28,3; 39,5) |

t=-0,618 p=0,542 |

|

GLL (⁰) |

45,4 (40,7; 58,9) |

54 (45,6; 59) |

t=-2,607 p=0,014 |

|

SVA (мм) |

7,1 (-19,5; 43,3) |

-18,1 (-34,3; -1,9) |

t=4,728 p<0,001 |

|

FOA (⁰) |

6,0 (1,9; 10,4) |

2,4 (0,5; 4,3) |

Z=3,435 p<0,001 |

|

C7TA (⁰) |

1,6 (-1,7; 5,0) |

-1,8 (-4,0; 0,1) |

t=5,713 p<0,001 |

|

FBI (⁰) |

9,0 (4,6; 19,0) |

3,7 (1,1; 7,6) |

t=4,855 p<0,001 |

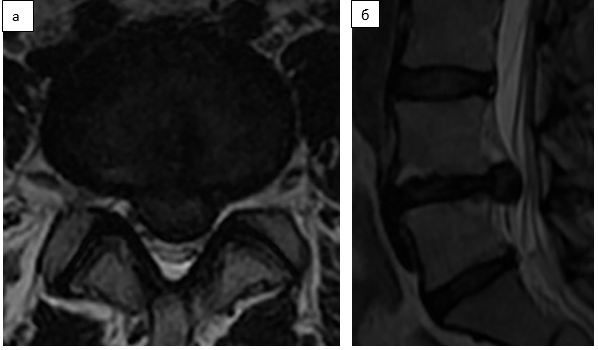

По результатам нашего исследования, применение в лечении дегенеративных стенозов нижнепоясничного отдела комплексного нейроортопедического подхода позволяет выполнить коррекцию сегментарного лордоза на уровне поражения и получить хорошие клинические послеоперационные результаты независимо от методологии предоперационного планирования и величины сегментарной коррекции. Принимая во внимание теоретический лордоз для каждого отдельного пациента и его PI, а также объём распределения лордоза вдоль поясничного отдела позвоночника, можно рассчитать величину коррекции в соответствии с протяженностью металлофиксации и величиной сегментарного дефицита лордоза на поражённом уровне, что находит подтверждение в работах других исследователей [8–10]. Наше исследование базировалось на использовании технологии TLIF для выполнения спондилодеза, что, согласно данным других исследователей, не имеет клинической разницы для пациента и больше зависит от предпочтений оперирующего хирурга [11]. Эти данные свидетельствуют о независимости возможности проведения сегментарной коррекции поясничного лордоза от технологии выполнения спондилодеза (рис. 4, 5).

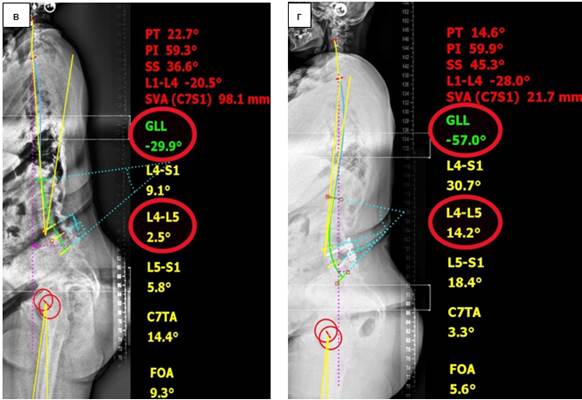

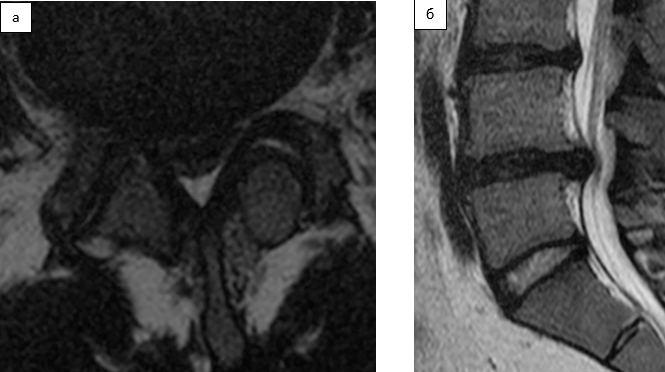

Рис. 4. Вариант лечения пациента 51 года с дегенеративным стенозом на уровне L4-L5 с использованием полноростовых сагиттальных рентгенограмм и формулы FBI: а – аксиальная проекция на МРТ до операции; б – сагиттальная проекция на МРТ до операции; в-г – полноростовые рентгенограммы до и после оперативного лечения с указанием сегментарного и поясничного лордоза

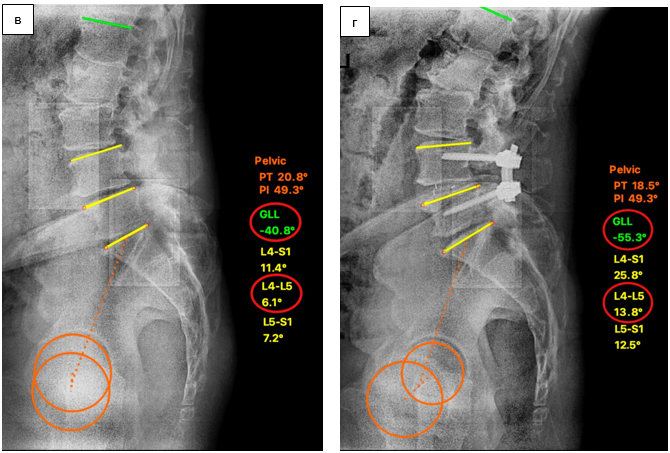

Рис. 5. Пример лечения пациента Т. 61 года с дегенеративным стенозом на уровне L4-L5 с использованием обзорной сагиттальной рентгенографии поясничного, крестцового отделов позвоночника и таза: а – аксиальная проекция на МРТ до операции; б – сагиттальная проекция на МРТ до операции; в-г – обзорные сагиттальные рентгенограммы до и после оперативного лечения с указанием изменения сегментарного и поясничного лордоза

Результаты нашего исследования позволяют говорить о состоятельности применения нейроортопедического подхода при короткосегментных декомпрессивно-стабилизирующих вмешательствах с использованием различных доступных технологий и технических средств для оценки и планирования сегментарной коррекции поясничного лордоза.

Berjano с соавт. считают, что предоперационное планирование с учётом методик оценки позвоночно-тазовых взаимоотношений и параметров сагиттального баланса сегодня обязательны для применения при любом декомпрессивно-стабилизирующем вмешательстве [12], поскольку существует выраженная связь между сбалансированным сагиттальным профилем позвоночника и клиническими данными показателей качества жизни пациентов. В дополнение к этой идее В.С. Климов с соавт. говорит о необходимости персонифицированного подхода к оперативному лечению дегенеративных заболеваний поясничного отдела позвоночника в зависимости от параметров баланса позвоночника [13]. Тем не менее Василенко с соавт. считают, что изменения сагиттального баланса у пациентов пожилого и старческого возраста требуют отдельного подхода в связи с большим объёмом сопутствующей патологии и более низкими компенсаторными возможностями [14]. По данным Е.С. Байкова с соавт., выполнение многоэтапных корригирующих вмешательств значительно улучшает показатели позвоночно-тазового и глобального сагиттального баланса [15].

Заключение. Сравнительный анализ применения нейроортопедического подхода и различных методов расчёта коррекции поясничного лордоза у пациентов с дегенеративными стенозами поясничного отдела на уровне L3-S1 при короткосегментных декомпрессивно-стабилизирующих вмешательствах позволил сделать следующие выводы. Применение нейроортопедического подхода при короткосегментных декомпрессивно-стабилизирующих вмешательствах уже через 6 месяцев после оперативного лечения достоверно (при уровне значимости p<0,017) улучшает послеоперационные показатели уровня болевого синдрома по ВАШ и уровень качества жизни по шкалам ODI и RDQ во всех исследуемых группах по сравнению с контрольной, в которой не производилась оценка и целенаправленное изменение параметров сагиттального баланса. Объём поясничного лордоза достоверно (при p<0,05) изменяется после оперативного лечения вне зависимости от использованного метода расчёта необходимой коррекции. Метод расчёта коррекции сегментарного поясничного лордоза на нижнепоясничных уровнях позвоночника достоверно (при уровне значимости p<0,017) не влияет на клинический функциональный исход оперативного лечения пациентов с дегенеративными стенозами этой области.

Библиографическая ссылка

Сериков В.В., Мануковский В.А., Виссарионов С.В., Тамаев Т.И., Афанасьева И.С. НЕЙРООРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ СТЕНОЗОВ ПРИ КОРОТКОСЕГМЕНТНЫХ ДЕКОМПРЕССИВНО-СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА НИЖНЕПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА // Современные проблемы науки и образования. 2023. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=32403 (дата обращения: 06.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.32403