Термин «самостоятельность» тесно связан с творческой активностью, познавательной инициативой личности. Проблеме формирования самостоятельности обучающихся образовательных организаций высшего образования посвящено немало научных работ [1-4]. Особый интерес вызывает способность к самостоятельному планированию целей и последующему их достижению у обучающихся военных и морских учебных заведений. Нестабильность современной социально-политической обстановки требует от будущих офицеров целеустремленности, ответственности, активности, инициативы, умения принимать самостоятельные решения в условиях недостаточных и противоречивых.

Динамика социальных процессов определяет пути модернизации подготовки военных кадров. При этом наряду с глубокими предметными знаниями на передний план выходит целенаправленное формирование самостоятельности будущих офицеров. В требованиях Министерства обороны к подготовке офицеров декларируется, что самостоятельность приобретает особое значение при действиях в отрыве от основных сил, в условиях нарушения связи с вышестоящим начальником. Самостоятельность и инициатива помогают быстро адаптироваться к конкретным условиям обстановки [5]. Существенный вклад в определение педагогических условий развития самостоятельности курсантов на материале дисциплин гуманитарного и социально-экономического циклов принадлежит Н.И. Мирза [3]. В контексте нашего исследования изучается образовательный потенциал предметов профессионального блока, в частности дисциплины «Морская навигация», в аспекте развития самостоятельности будущих офицеров. Противоречие между возможностями дисциплин профессионального блока в развитии самостоятельности курсантов военно-морского вуза и недостаточной изученностью этого в научной литературе определяет актуальность данного исследования.

Анализ понятия «самостоятельность» позволяет сделать вывод о его сложности и многогранности. Согласно Мирза Н.М. [3], под самостоятельностью будем понимать качество морского специалиста, которое способствует осознанному установлению границ свободы собственной деятельности офицера.

Следуя воззрениям Чупровой Л.В. [6], Атанова И.В. [1], Семашко В.П. [4] на проблему развития самостоятельности студентов, структурными компонентами самостоятельности будем считать следующие:

– умение анализировать проблемную ситуацию, определять цель и осуществлять поиск путей решения;

– умение ориентироваться в потоке противоречивой информации, определять и сопоставлять исходные данные;

– умение дополнять недостающие данные, осуществлять поиск недостаточной информации из дополнительных источников;

– осуществлять критический анализ и оценку результатов профессиональной деятельности.

Оценку уровня самостоятельности курсантов будем проводить через призму мотивационно-волевого, содержательно-операционного и рефлексивного компонентов [2]. Показатели критериев представлены в таблице 1.

Таблица 1

Критерии и показатели самостоятельности

|

Критерий |

Показатель |

|

Мотивационно-волевой |

Побуждение к выполнению самостоятельной деятельности, инициативность, целеустремленность, мотивация достижения, наличие внутренней мотивации к профессиональному развитию |

|

Содержательно- операциональный |

Объем и качество знаний, умение решать профессионально ориентированные задачи |

|

Рефлексивный |

Способность анализировать собственные ошибки, готовность к саморазвитию и совершенствованию профессиональных навыков |

В целях выяснения исходного уровня самостоятельности курсантов были использованы следующие методы диагностики:

1. Анкетирование (самооценка обучающимися своей самостоятельности).

2. Тестирование (определение степени самостоятельности, потребность в достижении цели).

3. Анализ продуктов деятельности обучающихся (решение профессионально ориентированных задач с позиции демонстрации умений самостоятельной работы).

Обозначим диагностические методики, которые были применены в констатирующем эксперименте:

1. Оценка обучающимися своей самостоятельности [7].

2. Методика Ю.М. Орлова «Определение потребности в достижении цели» [8].

3. Методика «Определение степени самостоятельности» [4].

4. Самостоятельное решение задач в рамках дисциплины «Морская навигация».

Констатирующий эксперимент проводился в октябре 2021 года, в нем приняли участие курсанты вторых и четвертых курсов Черноморского высшего военно-морского орденов Нахимова и Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова. Каждая группа испытуемых состояла из 62 человек. Эксперимент заключался в сопоставлении уровней самостоятельности курсантов второго курса и курсантов четвертого курса для выяснения вопроса об однородности эмпирических данных дифференцированно по курсам. Гипотеза: без специально организованной работы с курсантами по развитию самостоятельности нет значимых различий в уровне сформированности этого качества у курсантов вторых и четвертых курсов.

Анкетирование курсантов предполагало оценивание навыков самостоятельного выполнения учебно-теоретических заданий, учебно-практических заданий, оценку интересов, склонностей к подражанию, к соперничеству, направленностей активности и др. По данным исследования заключаем, что интересы курсантов 4 курса больше связаны с избранной профессией, чем у второкурсников. Испытуемые обеих групп склонны к сотрудничеству, стремятся добиться успеха. В среднем активность второкурсников направлена на себя, в то время как активность курсантов 4 курса направлена на продуктивную деятельность и взаимодействие.

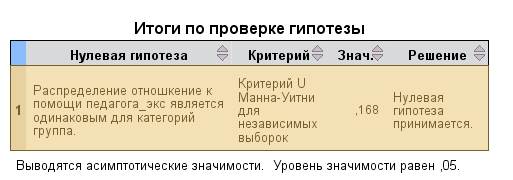

Для выяснения вопроса статистической однородности выборок была сделана оценка однородности по критерию Манна - Уитни. В качестве гипотезы выступило предположение об отсутствии различий между обучающимися 2 и 4 курсов в самооценке своей самостоятельности. Альтернативная гипотеза звучала так: «Н1: Различия есть». На рисунке 1 представлены итоги проверки статистических гипотез.

Рис. 1. Итоги проверки показателя «Оценка обучающимися своей самостоятельности» по критерию Манна – Уитни

Проверка гипотез с помощью пакета SPSS показала отсутствие статистически значимых различий. Значит, принимается нулевая гипотеза. Нами был сделан вывод об однородности выборок на исходном этапе на уровне значимости р меньше 0,05.

Результаты оценивания по методике Ю.М. Орлова «Потребность в достижении цели», полученные с помощью компьютерной программы статистической обработки данных SPSS, говорят о том, что распределения однородные на уровне значимости р=0,613.

При выяснении вопроса о статистической однородности выборок с позиции определения степени самостоятельности испытуемых 2 и 4 курсов также была принята нулевая гипотеза об отсутствии значимых различий в степени самостоятельности испытуемых на уровне значимости р=0,609.

Результаты решения задач морской авиации по дисциплине «Морская навигация» говорят об однородности распределения. Нулевая гипотеза принимается на уровне значимости р=0,974. Задачный материал предлагался дифференцированно по курсам, в зависимости от изученного обучающимися предметного содержания.

Отметим, что по итогам констатирующего эксперимента курсанты 2 и 4 курсов имеют однородные распределения. Иными словами, курсанты 2 и 4 курсов находятся на одном уровне развития самостоятельности. Наша гипотеза подтвердилась. Приходится констатировать преобладающее среднее значение уровня (рис. 2).

Рис. 2. Уровень самостоятельности курсантов 2 и 4 курсов Черноморского высшего военно-морского училища ордена Красной Звезды имени П.С. Нахимова (октябрь 2021 года)

По данным, полученным в ходе констатирующего эксперимента, заключаем, что нет существенных различий в уровне самостоятельности курсантов вторых и четвертых курсов военно-морского вуза. Это обуславливает необходимость проведения специального формирующего эксперимента, направленного на целенаправленное развитие самостоятельности у будущих офицеров. С этой целью нами выделены педагогические условия, которые были положены в основы следующего этапа работы над исследованием.

Первое педагогическое условие - обогащение содержания образования предметной области учебного плана по специальности 26.05.05 «Судовождение» путем внедрения практико-ориентированного задачного комплекса, направленного на развитие самостоятельности будущих морских специалистов.

Второе педагогическое условие - применение информационных технологий в самостоятельном образовательном процессе.

Третье условие – организация систематической самостоятельной работы, ориентированной на закрепление и углубление полученных знаний, способствующих развитию самостоятельности курсантов.

Проведение опытно-экспериментальной работы планируется во время изучения дисциплины «Морская навигация» (табл. 2). Выбор дисциплины обосновывается высокой практико-ориентированностью данной дисциплины. Дисциплина является ключевой при подготовке морских специалистов [9].

Таблица 2

Тематический план опытно-экспериментальной работы

|

Раздел дисциплины |

Темы практических занятий |

Типы задач |

|

1. Основы морской навигации |

Основные понятия и определения морской навигации |

Расчет географических координат. Расчет направлений в море. Расчет пройденного расстояния, скорости корабля и времени плавания. Расчет координат, расстояний и направлений в море |

|

Основные средства навигационного оборудования |

Использование морских навигационных карт и специальных карт в решении задач. Система навигационного оборудования плавучими предостерегательными знаками. Система МАМС |

|

|

2. Кораблевождение в видимости берегов |

Методы счисления пути корабля в различных условиях плавания с учетом маневренных элементов корабля и влияния на него течения, ветра и волнения |

Решение элементарных задач на морской навигационной карте. Ведение навигационного журнала. Определение места корабля методом счисления. Решение задач счисления пути корабля с учетом маневренных элементов корабля и влияния на него ветра и волнения. Решение задач счисления пути корабля с учетом маневренных элементов корабля и влияния на него течения и волнения |

|

|

Методы определения места корабля при плавании вблизи берегов |

Определение места корабля по береговым ориентирам визуальными способами. Определение места корабля при плавании вблизи берегов с помощью навигационной радиолокационной станции. Определение места корабля при плавании вблизи берегов крюйс-способами. Определение места корабля при плавании вблизи берегов по горизонтальным углам. Определение места корабля при плавании вблизи берегов комбинированными способами |

|

3. Кораблевождение при плавании в открытом море |

Методы определения места корабля при плавании в открытом море |

Определение места корабля при плавании в открытом море с помощью радионавигационных и спутниковых навигационных систем. Определение места корабля при плавании в открытом море гидроакустическими способами |

|

4. Оценка точности решения задач кораблевождения |

Оценка точности решения задач кораблевождения |

Навигационная прокладка с оценкой точности места корабля

|

|

5. Организационные основы и методы обеспечения навигационной безопасности плавания |

Организационные основы и методы обеспечения навигационной безопасности плавания

|

Навигационная прокладка с оценкой точности и решением задач тактического маневрирования на карте. Комплексные задачи тактического маневрирования |

Дисциплина «Морская навигация» в соответствии с образовательной программой 26.05.05 «Судовождение» и согласно учебному плану изучается два года. Задачный материал, который предлагался в рамках экспериментальной работы, касается таких разделов, как [9] понятия о картографии и картографических проекциях, основы морской навигации, графическое счисление пути корабля, способы определения места при плавании вблизи берегов и в открытом море, основы электронной картографии, методы навигации в различных условиях плавания, основные технические средства навигации, гидрометеорологическое обеспечение массового плавания, основы маневрирования кораблей для безопасного плавания.

Выводы

1. Профессиональная подготовка курсантов военно-морских вузов ограничена рамками воинских уставов, инструкций и предписаний, что затрудняет развитие самостоятельности в процессе профессионального становления, это подтверждается эмпирическими экспериментальными данными.

2. Процесс развития самостоятельности курсантов требует создания педагогических условий: включение в содержание дисциплины профессионального блока практико-ориентированного задачного комплекса; организация различных форм самостоятельной деятельности на отведенных под дисциплину часах; использование информационных технологий в процессе изучения дисциплины.

Библиографическая ссылка

Гордиенко Т.П., Головко А.В., Безусова Т.А. РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ МОРСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ // Современные проблемы науки и образования. 2023. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=32394 (дата обращения: 06.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.32394