Остеоартрит (ОА) является наиболее распространенным заболеванием, которым страдают более 300 млн человек во всем мире [1, 2, 3]. В Российской Федерации ОА диагностируется примерно у 4% взрослого населения, наиболее часто − у лиц старше 60 лет, причем в последние годы отмечается тенденция к росту заболеваемости среди взрослого населения [4, 5, 6]. Одной из наиболее распространенных локализаций заболевания является коленный сустав (КС).

Лечением остеоартрита коленного сустава занимаются специалисты разного профиля: терапевты, ортопедо-травматологи, ревматологи, реабилитологи и др. Эндопротезирование КС на сегодняшний день является операцией выбора при лечении далеко зашедших стадий остеоартрита. Вместе с тем результаты артропластики КС далеко не всегда можно считать положительными.

Такие результаты приводятся и отечественными учеными. В 2019 г. А.В. Лычагин и соавт. изучали обоснованность проведения эндопротезирования КС у пожилых пациентов. Авторы отмечают, что у 40% больных хирургическая тактика была избыточно активна, а вмешательство можно считать необоснованным [7]. Аналогичные сведения приводят и зарубежные исследователи. В США число необоснованно выполненных артропластик КС достигает трети прооперированных пациентов [8]. Другие авторы отмечают, что эндопротезирование КС проводится без достаточных на то оснований в 7–34% случаев [9, 10]. Помимо этого, некоторые специалисты сообщают о том, что у 82 % пациентов, которые перенесли артропластику коленного и тазобедренного суставов, не происходит восстановления физической активности, иони вынуждены, как и до операции, вести «сидячий» образ жизни [11].

При выборе ЭКС в качестве способа лечения учитывались клинико-рентгенологическая стадия заболевания, клиническая картина, характер и степень тяжести сопутствующей патологии, желание пациента и ряд других критериев. Морфологическое исследование осуществляется уже после замены сустава имплантом.

Цель исследования состояла в патоморфологическом изучении удаленных элементов коленного сустава и ретроспективном стадировании процесса с выявлением клинико-морфологических корреляций.

Материалы и методы исследования

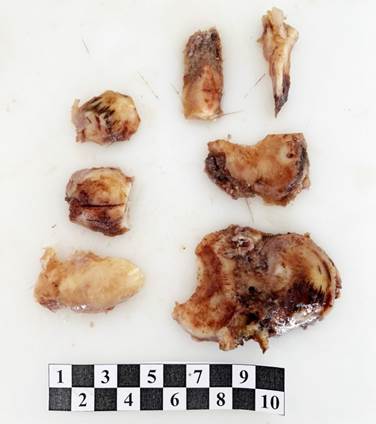

В клинике травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова с 01.01.2022 г. по 15.12.2022 г. было проведено 187 операций по замене коленного сустава у пациентов с остеоартритом (рис. 1).

У всех пациентов получено информационное согласие на проведение исследования. Этические стандарты, изложенные в Хельсинкской декларации, соблюдены в полном объеме.

Методом случайной выборки для прижизненного патологоанатомического исследования взяты материалы у 30 пациентов в возрасте от 40 до 76 лет (женщин было 19, мужчин – 11).

Рис. 1. Внешний вид тканевого материала, получаемого патологоанатомическим отделением после операции тотального эндопротезирования коленного сустава

После проведения операции производили фиксацию фрагментов мыщелка большеберцовой кости в 10%-ном забуференном растворе формалина в течение суток. Затем, для последующего гистологического исследования, с помощью набора пил осуществляли вырезку костного материала.

Изготовление гистологических препаратов осуществлялось по стандартной методике для костной ткани, включая этап декальцинации [12], которую проводили по схеме: исследуемые фрагменты костной ткани декальцинировали в электролитном декальцинирующем растворе («Биовитрум», Россия) при соотношении объема объекта и объема декальцинирующей жидкости 1:50 в течение 8 часов, одновременно проверяя степень декальцинации при помощи иглы. После завершения декальцинации образцы промывали водопроводной водой в течение 60 мин. Гистологическую проводку, заливку и микротомию при толщине срезов 5 мкм осуществляли по стандартной методике. Препараты окрашивали обзорными красителями (гематоксилином и эозином) и сафранином О.

Таблица 1

Патоморфологическая классификация OOCHAS

|

Стадия |

Подстадия |

Сопутствующие критерии |

|

Стадия 0. Суставная поверхность интактна, хрящ интактен |

– |

Интактный, невовлеченный хрящ |

|

Стадия 1. Суставная поверхность интактна |

1,0. Клеточные элементы интактны |

Хрящевой матрикс: поверхностная зона интактна, отек и/или фибрилляция |

|

1,5. Клеточные элементы повреждены |

Клеточные элементы: активная пролиферация, гипертрофия |

|

|

Стадия 2. Поверхностные разрывы / повреждения |

2,0. Фибрилляция в поверхностной зоне |

Как указано выше |

|

2.5. Истирание суставной поверхности с потерей хрящевого матрикса |

+ Неровность в поверхностной зоне |

|

|

± Истощение хрящевого матрикса (окраска сафранином О или толуидиновым синим) в верхней 1/3 хряща (срединная зона) |

||

|

± Нарушение ориентации хондроцитарных «столбиков» |

||

|

Стадия 3. Вертикальные трещины |

3,0. Простые трещины |

Как указано выше |

|

3,5. Разветвленные трещины |

± Истощение хрящевого матрикса (окраска сафранином О или толуидиновым синим) в нижних 2/3 хряща (глубокая зона) |

|

|

± Образование нового коллагена (микроскопия в поляризованном свете, окраска пикросириусом красным) |

||

|

Стадия 4. Эрозии |

4.0. Расслоение поверхностной зоны |

Обеднение хрящевого матрикса, образование кист в хрящевом матриксе |

|

4.5. Обширные повреждения срединной зоны |

||

|

Стадия 5. Оголение субхондральной кости |

5,0. Субхондральная кость интактна |

Суставная поверхность представляет собой склерозированную кость и/или зачатки остеофитов, фиброзный волокнистый хрящ |

|

5,5. Наличие зачатков остеофитов |

||

|

Стадия 6. Деформация сустава |

6,0. Остеофиты в краевых зонах сустава |

Ремоделирование субхондральной кости.Деформация с увеличением контура суставной поверхности (за счет образования остеофитов) |

|

6,5. Остеофиты в краевых и центральной зонах сустава |

Микропереломы и участки ремоделирования |

При микрокопировании оценивали состояние хрящевой ткани, субхондральной кости, ткани межтрабекулярных пространств.

Для оценки повреждения суставной поверхности и субхондральной кости использовали патоморфологическую классификацию OOCHAS (табл. 1) [13].

Результаты исследования и их обсуждение

Проанализированы данные, касающиеся 187 пациентов, перенесших в 2022 г. первичное тотальное эндопротезирование коленного сустава в связи с остеоартритом в клинике травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова (далее – клиника). Средний возраст пациентов констатировался на уровне 59,3±6,7 года (от 40 до 76 лет).

Сведения о возрасте и гендерной принадлежности 187 пациентов, выписанных после ЭКС из клиники, представлены в таблице 2.

Таблица 2

Распределение пациентов, перенесших первичное тотальное ЭКС в связи с остеоартритом, с учетом их возраста и половой принадлежности

|

Возрастные |

Число пациентов (%) |

|||||

|

группы, |

Мужчины |

Женщины |

Всего |

|||

|

лет |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

18–44 |

8 |

4,3 |

15 |

8,0 |

23 |

12,3 |

|

45–64 |

32 |

17,1 |

57 |

30,5 |

89 |

47,6 |

|

65 и более |

22 |

11,8 |

53 |

28,3 |

75 |

40,1 |

|

Всего |

62 |

33,2 |

125 |

66,8 |

187 |

100 |

Как следует из данных, представленных в таблице 2, среди пациентов молодого возраста преобладали женщины – 15 (8%) в сравнении с мужчинами – 8 клинических наблюдений (4,3%). В группах больных среднего и старшего возраста также преобладали женщины. При этом среди пациентов молодого и пожилого возраста соотношение мужчины : женщины составило 1 : 2, а в группе среднего возраста (от 45 до 64 лет) – 1 : 3 (11,8% и 28,3% соответственно).

Из анамнеза выявлено, что только 48 (25,7%) больных до проведения эндопротезирования хотя бы один раз проходили курс стационарного консервативного или малоинвазивного хирургического лечения по поводу остеоартрита КС. В большинстве случаев (139 наблюдений – 74,3%) имело место только амбулаторное лечение.

У всех 187 пациентов перед операцией выполнялось рентгенологическое исследование коленного сустава. Магниторезонансная томография проводилась в 84 (44,9%) случаях. После проведения стандартного обследования перед артропластикой диагноз «Остеоартрит коленного сустава III ст.» был выставлен 123 больным (65,8%). В 64 наблюдениях (34,2%) констатирован остеоартрит коленного сустава II–III стадии.

Во время проведения ЭКС и в раннем послеоперационном периоде после артропластики коленного сустава были верифицированы местные и общие осложнения. В подавляющем большинстве результаты артропластики были расценены как положительные. Вместе с тем у 18 (9,6%) пациентов отмечены интраоперационные и послеоперационные осложнения. Среди интраоперационных осложнений отмечались местные: повреждение связочного аппарата коленного сустава – 4 (2,1%) случая (2 повреждения боковых связок и 2 – травма четырехглавой мышцы бедра). При анализе послеоперационных осложнений отмечено 2 (1,1%) случая поверхностной инфекции области хирургического вмешательства. В структуре общих осложнений превалировали нарушения со стороны сердечной деятельности (4 наблюдения – 2,1%). Летальных исходов во время операции и в раннем послеоперационном периоде зафиксировано не было.

Из 187 больных случайным образом были отобраны 30 пациентов для проведения послеоперационного патоморфологического исследования. Исследованию подвергались мыщелок большеберцовой кости и суставная капсула коленного сустава.

При изучении микропрепаратов выявлены случаи как начальных стадий остеоартрита коленного сустава, так и остеоартрита II и III стадий.

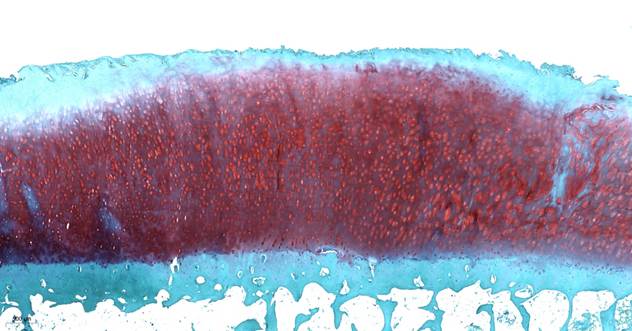

Рис. 2. Суставной хрящ (А) и субхондральная кость (Б) медиального мыщелка бедренной кости пациента, перенесшего тотальное эндопротезирование коленного сустава. Остеоартрит, стадия 2 по OOCHAS; стадия I по Н.С. Косинской. А – гиалиновая хрящевая ткань; Б – субхондральная пластинчатая костная ткань; В – межтрабекулярные пространства эпифиза, заполненные жировым костным мозгом. Окраска: сафранин О

Рис. 3. Суставной хрящ (А) и субхондральная кость (Б) медиального мыщелка бедренной кости пациента, перенесшего тотальное эндопротезирование коленного сустава. Остеоартрит, стадия 4 по OOCHAS. Стадия II по Н.С. Косинской. А – гиалиновая хрящевая ткань с биохимически измененным матриксом; Б – субхондральная пластинчатая костная ткань с признаками остеосклероза (утолщения); В – межтрабекулярные пространства эпифиза, заполненные жировым костным мозгом; * вертикальные, горизонтальные трещины и эрозии (дефект) хряща. Окраска: сафранин О

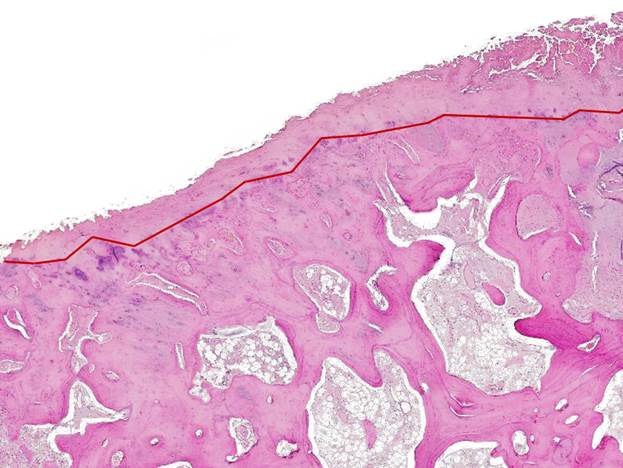

Рис. 4. Суставной хрящ (А) и склерозированная субхондральная кость (Б) медиального мыщелка бедренной кости пациента, перенесшего тотальное эндопротезирование коленного сустава. Остеоартрит, стадия 4–5 по OOCHAS. Стадия III по Н.С. Косинской. А – волокнистая хрящевая ткань; Б – склерозированная субхондральная пластинчатая костная ткань и микрокисты (*); Красная линия – граница между оставшимся хрящом и подлежащей костной тканью. Окраска: гематоксилин и эозин. Ув. ×100

На представленных гистограммах выявлены разные стадии остеоартрита: от начальных проявлений патологического процесса до III стадии заболевания. Можно отметить, что среди 30 проведенных морфологических исследований у 3 (10%) пациентов верифицирована I стадия остеоартрита КС (рис. 2). В 8 (26,7%) случаях диагностирован ОА II стадии (рис. 3), и в 19 (63,3%) констатирован остеоартрит III стадии по Н.С. Косинской (рис. 4).

Вне всякого сомнения, при решении вопроса о проведении эндопротезирования коленного сустава специалисты ортопедо-травматологи руководствовались не только данными рентгенологических или томографических методов исследования и предполагаемой стадией остеоартрита. Учитывались также особенности клинической картины (интенсивность болевого синдрома, эффективность консервативного лечения, давность заболевания), результаты исследования стабильности коленного сустава, данные о состоянии связочного аппарата и др. Однако привлекает внимание то обстоятельство, что в большинстве случаев (139 (74,3%) наблюдений среди 187) тотальное эндопротезирование коленного сустава фактически было поводом для первого стационарного лечения больного с остеоартритом коленного сустава.

Замена коленного сустава имплантом не является органосохраняющей операцией. Помимо этого, ЭКС, как и любая другая операция, может сопровождаться интра- или послеоперационными осложнениями, вплоть до летального исхода. Пациенты далеко не всегда соблюдают рекомендации врача по поводу ограничения движений в оперированном суставе и соблюдения особого режима, что также ведет к разного рода осложнениям. Срок жизни импланта не безграничен, а результаты реэндопротезирования оставляют желать лучшего. К тому же показания к эндопротезированию несовершенны и постоянно подвергаются уточнениям в сторону их ограничения. Однако в структуре здравоохранения РФ не предусмотрена система диспансеризации пациентов с остеоартритом; стационарное лечение таких больных в рамках обязательного медицинского страхования имеет самые дешевые тарифы, а взаимодействие терапевтов, ортопедов, ревматологов, реабилитологов и специалистов по восстановительной медицине не регламентировано жестким алгоритмом. Аналогичная ситуация отмечается в США, в странах Евросоюза и Азии.

Опираясь на данные морфологического исследования, можно предположить, что у 11 (36,7%) пациентов с I или II стадией остеоартрита (по Н.С. Косинской) эндопротезирование сустава было выполнено преждевременно, без использования потенциала консервативного или малоинвазивного хирургического лечения ОАКС.

Представленные результаты являются побудительным мотивом к проведению специального научного исследования, посвященного выработке стратегии лечения пациентов с остеоартритом коленного сустава, включающей в себя амбулаторное обследование и лечение, стационарное консервативное лечение, малоинвазивные хирургические методики, эндопротезирование коленного сустава как крайнюю меру и реабилитацию. Статья носит информационно-описательный характер. Результаты исследования будут считаться исходными и использоваться при статистическом анализе в качестве контрольной группы после разработки и внедрения алгоритма комплексного лечения ОАКС.

Заключение

Как в России, так и во всем мире увеличивается количество публикаций, посвященных тому, что эндопротезирование коленного сустава при остеоартрите нередко выполняется преждевременно, при этом не используется потенциал консервативных и малоинвазивных хирургических методик.

Среди пациентов, госпитализированных в клинику для проведения эндопротезирования коленного сустава, 48 (25,7%), т.е. только каждый четвертый, хотя бы один раз проходил курс стационарного консервативного или малоинвазивного хирургического лечения по поводу остеоартрита коленного сустава.

По данным морфологического исследования, III стадия остеоартрита подтверждена у 19 (63,3%) пациентов. У остальных 11 (36,7%) больных, перенесших артропластику, была верифицирована I–II стадия остеоартрита.

Для формирования стратегии лечения больных с остеоартритом коленного сустава необходима разработка алгоритма взаимодействия между специалистами с вовлечением в процесс терапевтов, ортопедов, ревматологов, реабилитологов, специалистов по восстановительной медицине и организаторов здравоохранения.

Библиографическая ссылка

Ткаченко А.Н., Деев Р.В., Балглей А.Г., Мансуров Д.Ш., Хромов А.А., Ромашов П.П., Мамасолиев Б.М., Каххаров А.С. ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ОСТЕОАРТРИТА У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ АРТРОПЛАСТИКУ КОЛЕННОГО СУСТАВА // Современные проблемы науки и образования. 2023. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=32392 (дата обращения: 06.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.32392