Проблема спаечного процесса в брюшной полости после лапаротомных вмешательств является одной из самых актуальных в абдоминальной хирургии [1]. Рассматриваемый феномен имеет сложный патогенез и наблюдается в 66% случаев после операций [1]. Частота рецидива спаечной кишечной непроходимости достигает 53% [1]. Особенностью современных вмешательств герниологического профиля является широкое использование эндопротезов, размещаемых различными способами в слоях брюшной стенки с целью укрепления последней и профилактики рецидива грыжи. Непосредственный контакт инородного тела с органами брюшной полости может быть опасен формированием исключительно грубого адгезивного процесса, образованием интестинальных свищей, развитием непроходимости [2]. В связи с этим интраперитонеальное расположение сетки применяется все реже, а для профилактики спаечного процесса в таких случаях разрабатывают специальные имплантаты с антиадгезивным покрытием [2, 3]. Данному вопросу посвящено немало экспериментальных исследований [2, 4, 5]. Известна достоверно большая частота хронического болевого синдрома после интраперитонеальной пластики, чем после ретромускулярной [6]. Влияние различных способов протезирующей пластики на формирование спаек изучено слабо. В опубликованных работах есть достоверные указания на тот факт, что, чем ближе расположена сетка к брюшной полости, тем более выраженный спаечный процесс развивается в послеоперационном периоде [7]. В частности, при размещении сетки в варианте sublay образование висцеропариетальных сращений наблюдается чаще, чем при способе onlay [7]. Есть данные о том, что на образование спаек влияют не только свойства эндопротеза, но и выраженность воспалительного компонента в зоне имплантации, в том числе цитокиновый ответ [1, 5]. Внедрение новых оперативных вмешательств, направленных на реконструкцию брюшной стенки (AWR – abdominal wall reconstruction), делает рассматриваемую проблему еще более актуальной. Особенность подобных операций заключается в том, что техника TAR (transversus abdominis release) в качестве основного этапа подразумевает весьма обширную диссекцию тканей брюшной стенки в spatium pretransversalis, то есть в непосредственной близости к брюшной полости, а также включает размещение очень большого эндопротеза в этом же анатомическом пространстве [8]. Опыт операций re-do (повторный доступ в брюшную полость после протезирующей пластики) убеждает в наличии выраженного спаечного процесса у целого ряда больных [9]. Возможно, именно по этой причине некоторые хирурги осуществляют AWR, используя две сетки [10]. При этом первая (полипропиленовая) обеспечивает прочность и надежность реконструкции, вторая (биологическая) является средством профилактики спаечного процесса и размещается между полипропиленовым эндопротезом и брюшиной [10]. Хорошо известны трудности, возникающие в ряде случаев при восстановлении глубоких слоев брюшной стенки (задние листки влагалищ прямых мышц живота, брюшина) в ходе операции TAR, что может приводить к прямому контакту эндопротеза с органами брюшной полости на некоторых участках [11]. Моделирование таких операций на лабораторных животных является существенным дополнением для клинического опыта [12]. Вариант использования двух сеток (полипропиленовой и резорбируемой полиглактиновой) исследован в эксперименте с обнадеживающими результатами [11]. Работ, где авторы изучают влияние актуальных вариантов AWR на формирование интраперитонеальных адгезий, довольно мало [9, 10]. Имеет ли значение сам факт обширной диссекции рядом с брюшиной или образованию спаек способствует контакт последней с эндопротезом, до настоящего времени остается не ясным.

Публикаций, в которых был бы исследован спаечный процесс после сепарационной протезирующей пластики в эксперименте, до настоящего времени не представлено.

Цель работы: выявление особенностей спаечного процесса после реконструкции брюшной стенки с помощью сепарационной пластики в эксперименте.

Материал и методы исследования. Исследование выполняли на 20 кроликах породы «Русская шиншилла» с одобрения локального этического комитета ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (протокол № 5 от 10.03.2021 г.) в соответствии с законодательством РФ («Правила гуманного обращения с лабораторными животными», «Деонтология медико-биологического эксперимента») и с Европейской конвенцией по защите позвоночных животных [13]. Все операции проводили под наркозом комбинацией препаратов Золетил 100 (25 мг/кг) и Ксилавет (3 мг/кг), вводимых внутримышечно. Осуществлялось адекватное обезболивание, были предприняты меры профилактики инфекций области хирургического вмешательства и стрессовых язвенных поражений желудочно-кишечного тракта, проводились наблюдение и перевязки. Животные (n=20) были разделены на 4 равные группы, для чего выполнили рандомизацию с помощью конвертов. На первом этапе (моделирование грыж) всем кроликам осуществляли срединную лапаротомию длиной 15 см с последующим ушиванием только кожной раны. В течение 30 суток у животных формировались большие послеоперационные грыжи, после чего приступали ко второму этапу работы (AWR). Производили реконструкцию брюшной стенки с помощью сепарационной пластики. В 1-й группе применяли переднюю сепарацию в варианте Ramirez II. Осуществляли мобилизацию грыжевых ворот, выделяли грыжевой мешок, выполняли препаровку ретромускулярного пространства, далее пересекали апоневроз наружной косой мышцы живота кнаружи от латерального края влагалища прямой мышцы живота каудально и краниально, продолжали диссекцию между апоневрозом наружной косой мышцы живота и внутренней косой мышцей в латеральном направлении. После этапа вышеописанной диссекции в 1-й группе ушивали задние листки влагалищ прямых мышц живота непрерывным швом (викрил 3/0), затем ретромускулярно размещали сетку размерами, соответствующими площади произведенной диссекции. Непрерывным швом ушивали передние листки влагалищ прямых мышц живота (викрил 3/0), протезировали зоны диссекции в латеральных сегментах такими же сетками (полипропилен, ES 3030, РФ). Ушивали рану. Во 2-й группе осуществляли точно такие же вмешательства, но сетки не имплантировали. В 3-й группе применяли способ TAR. Выполняли мобилизацию грыжевых ворот, выделение грыжевого мешка, билатерально проводили ретромускулярную диссекцию, рассекали задние листки влагалищ прямых мышц медиальнее linea semilunaris и параллельно последней краниально и каудально, пересекали поперечную мышцу живота с обеих сторон с последующей препаровкой в латеральном направлении. Полипропиленовую сетку (ES 3030, РФ) размерами, соответствующими площади диссекции тканей брюшной стенки, размещали ретромускулярно, далее непрерывным швом соединяли передние листки влагалищ прямых мышц живота (нить 3/0), затем ушивали рану. В 4-й группе применяли точно такую же хирургическую технику, только без использования эндопротезов. Распределение животных по группам показано в таблице 1.

Таблица 1

Распределение животных по группам

|

Этапы эксперимента |

Группы животных |

Вариант операции |

Количество животных |

|

1-й этап |

Все |

Моделирование грыжи |

20 |

|

2-й этап |

1 |

Ramirez II с сеткой |

5 |

|

2 |

Ramirez II без сетки |

5 |

|

|

3 |

TAR с сеткой |

5 |

|

|

4 |

TAR без сетки |

5 |

Методика операций на брюшной стенке содержала совокупность шагов, предложенных авторами названных вмешательств и принятых в клинической практике. Наиболее значимые моменты операций Ramirez II и TAR детально изложены в литературе и доступны широкому кругу хирургов [14]. Для исключения технических ошибок в период «кривой обучения» все этапы и навыки рассматриваемых вмешательств были полностью освоены и стандартизированы авторами данной работы в предшествовавших экспериментах. Выведение животных из эксперимента проводили на 30-е сутки под наркозом вышеуказанными препаратами путем воздушной эмболии в краевую вену уха из расчета 7 мл/кг. При аутопсии с макрофотосъемкой (iPad Air 2) оценивали интенсивность спаечного процесса с использованием методики Вандербильтского университета (табл. 2). Баллы суммировали с результатами от 0 до 7.

Таблица 2

Шкала спаечного процесса.

|

Площадь спаечного процесса (0–4 балла) |

Спаек нет – 0. До 25% площади имплантата покрыты спайками – 1 балл. От 25 до 50% площади имплантата покрыты спайками – 2 балла. От 50 до 75% площади имплантата покрыты спайками – 3 балла. Более 75% площади имплантата покрыты спайками – 4 балла. |

|

Прочность адгезий (0–3 балла) |

Спаек нет – 0. Спайки легко разделяются – 1 балл. Спайки разделяются инструментом тупым путем – 2 балла. Спайки могут быть разделены только с помощью инструмента острым путем – 3 балла. |

Статистический анализ значений проводили в программе Statistica 12.0. Полученные значения изучали тестом Shapiro–Wilk. Поскольку распределение данных отличались от нормального, то для сравнения количественных показателей двух независимых выборок использовали критерий Mann–Whitney. Динамику в последовательности независимых выборок оценивали по Kruscal–Wallis. Статистически значимыми считали различия при уровне р<0,05.

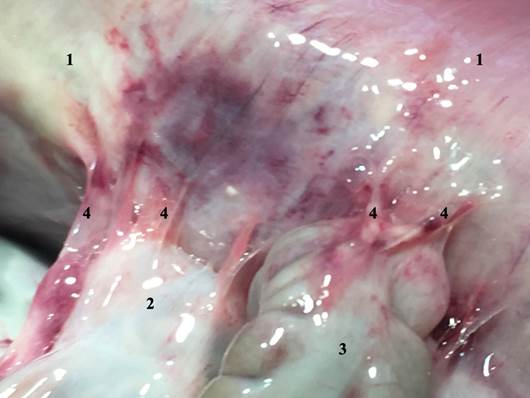

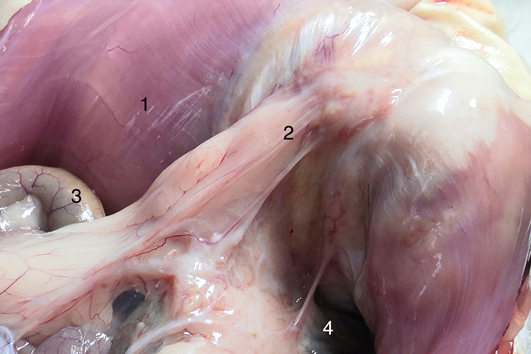

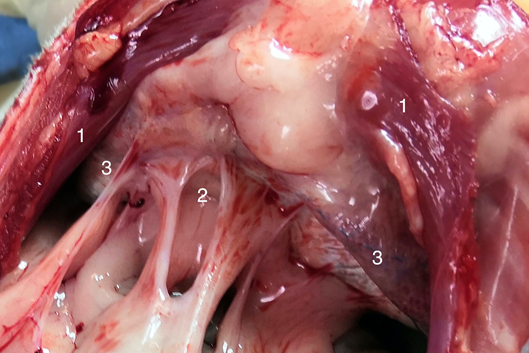

Результаты исследования и их обсуждение. Подробные сведения оценки спаечного процесса после сепарационных пластик брюшной стенки представлены в таблице 3, где Mean – среднее, Med – медиана, SD – стандартное отклонение от среднего, Q1 – Q3 – первый и третий квартили, IQR – интерквартильный размах (ИКР). Пример висцеропариетальных сращений с участием полых органов приведен на рисунке 1, спаечный процесс без вовлечения последних показан на рисунках 2 и 3.

Рис. 1. Спаечный процесс после сепарационной протезирующей пластики. 1 – брюшная стенка, 2 – тонкая кишка, 3 – толстая кишка, 4 – спайки

Рис. 2. Спаечный процесс после сепарационной протезирующей пластики. 1 – брюшная стенка, 2 – спайки, 3 – тонкая кишка

Рис. 3. Спаечный процесс после сепарационной протезирующей пластики. 1 – брюшная стенка, 2 – спайки, 3 – эндопротез, хорошо заметный через париетальную брюшину

Таблица 3

Интенсивность спаечного процесса в исследуемых группах

|

Группа |

Вариант операции |

Mean |

Med |

SD |

p, Shapiro–Wilk |

Q1 |

Q3 |

IQR |

p, Mann–Whitney |

p, Kruskal–Wallis |

|

1 |

Ramirez II с сеткой |

1,60 |

1,00 |

1,90 |

0,02508 |

0 |

3 |

3 |

0,236942 |

0, 0491 |

|

2 |

Ramirez II без сетки |

0,67 |

0,00 |

1,41 |

0,00004 |

0 |

0 |

0 |

||

|

3 |

TAR с сеткой |

2,77 |

3,00 |

1,96 |

0,26697 |

2 |

4 |

2 |

0,046296 |

|

|

4 |

TAR без сетки |

1,20 |

1,00 |

1,32 |

0,006 |

0 |

2 |

2 |

||

|

Все животные |

Все животные |

1,67 |

2,00 |

1,83 |

0,00001 |

0 |

3 |

3 |

|

|

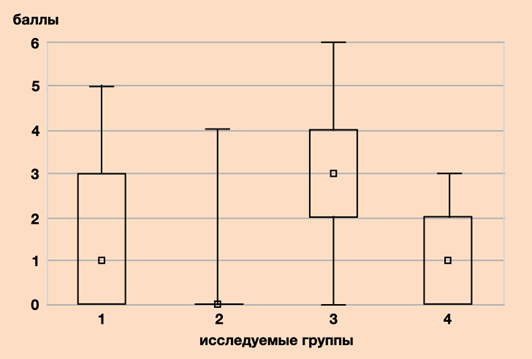

Наиболее выраженный спаечный процесс наблюдали в 3-й группе после задней сепарационной протезирующей пластики – 2,77 балла, ИКР 2, что достоверно больше по сравнению с другими группами. Минимальный спаечный процесс отмечали во 2-й группе после передней сепарационной пластики без протезирования (в среднем 0,67 балла, ИКР 0, p=0,0491, Kruscal–Wallis). Отличия между вариантами передней сепарационной пластики с протезированием и без него не были статистически значимыми (Ramirez с сеткой – 1,6, та же операция без сетки – 0,67, p=0,236942, Mann–Whitney). Однако были выявлены статистически значимые отличия между вариантами задней сепарационной пластики с протезированием и без него (TAR с сеткой – 2,77, TAR без сетки – 1,2, p=0,046296, Mann–Whitney). Графически выраженность спаечного процесса в группах представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Выраженность спаечного процесса в исследуемых группах

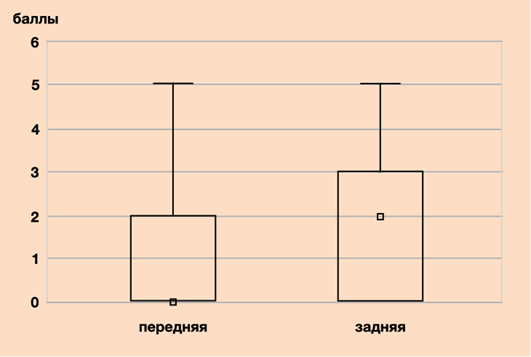

При сравнении спаечного процесса после передней сепарационной пластики (1,16 балла, ИКР 2) и задней сепарационной пластики (2,09 балла, ИКР 3) достоверных различий не было (p=0,092292, Mann–Whitney). Данные представлены в таблице 4, графическое изображение анализа отражено на рисунке 5.

Таблица 4

Выраженность спаечного процесса в зависимости от варианта сепарации

|

Вариант сепарации |

Mean |

Med |

SD |

p, Shapiro–Wilk |

Q1 |

Q3 |

IQR |

p, Mann–Whitney |

|

Передняя |

1,16 |

0,00 |

1,71 |

0,00007 |

0,00 |

2,00 |

2,00 |

0,092292 |

|

Задняя |

2,09 |

2,00 |

1,86 |

0,00939 |

0,00 |

3,00 |

3,00 |

Рис. 5. Влияние варианта сепарации на спаечный процесс

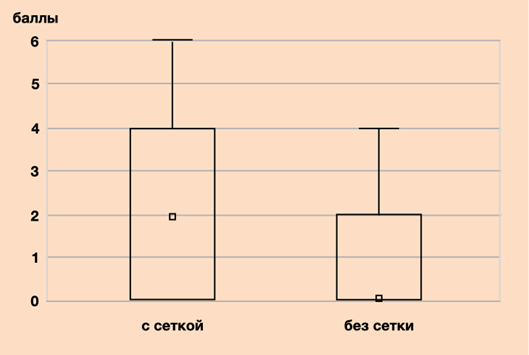

Статистически достоверно установлено влияние применения сетчатого эндопротеза на выраженность спаечного процесса. Данные представлены в таблице 5.

Таблица 5

Выраженность спаечного процесса в зависимости от использования эндопротеза

|

Использование эндопротеза |

Mean |

Med |

SD |

p, Shapiro–Wilk |

Q1 |

Q3 |

IQR |

p, Mann–Whitney |

|

С сеткой |

2,26 |

2,00 |

1,98 |

0,01026 |

0,00 |

4,00 |

4,00 |

0,025379 |

|

Без сетки |

0,95 |

0,00 |

1,35 |

0,00008 |

0,00 |

2,00 |

2,00 |

Спаечный процесс после сепарационных пластик с протезированием брюшной стенки был более выражен (2,26 балла, ИКР 4), чем без него (0,95 балла, ИКР 2), отличия значимы (p=0,025379, Mann–Whitney). Графически влияние протезирующей пластики на спаечный процесс представлено на рисунке 6. Таким образом, на выраженность спаечного процесса после экспериментальной сепарационной пластики брюшной стенки оказывают достоверное влияние оба фактора – выбор варианта сепарации и применение эндопротеза.

Рис. 6. Влияние эндопротеза на спаечный процесс

Результаты настоящего исследования не противоречат данным ранее опубликованных работ и согласуются с ними по смыслу. Чем ближе к брюшной полости расположена сетка, тем более вероятно развитие спаечного процесса, поскольку присутствие синтетического материала в тканях закономерно индуцирует коллагеногенез [7]. Именно поэтому в рамках настоящего исследования при выполнении передней сепарации (Ramirez) использование эндопротеза не оказывало значимого влияния на формирование адгезий, а при осуществлении задней сепарации (TAR) применение сетки достоверно способствовало более выраженному спаечному процессу. Обширная диссекция слоев брюшной стенки также имеет значение, поскольку в определенной степени провоцирует как локальный, так и системный воспалительный ответ, а воспаление играет важную роль в индукции спаечного процесса [15]. В его формировании определяющее значение имеют продукция провоспалительных цитокинов, а также последствия локальной гипоксии [15]. Следует предположить, что широкая препаровка в spatium pretransversalis (TAR) может способствовать местным расстройствам кровообращения в зоне брюшины на значительной площади, в то же время обширная диссекция в поверхностных слоях брюшной стенки (Ramirez) не оказывает такого эффекта.

Если не учитывать конкретные факторы риска, относящиеся к коморбидности и особенностям больного, то для пациентов с большими послеоперационными грыжами операции Ramirez и TAR на сегодняшний день сопоставимы по возможностям, имеют сходные показания и почти равноправны в использовании [13], хотя в последнее время хирурги отдают предпочтение второму варианту. Следует учитывать, что у человека передняя и задняя сепарации используются только с имплантацией эндопротезов [8, 14]. В данной работе установлено, что при сравнении обеих техник с применением сеток спаечный процесс более выражен после операции TAR.

Заключение. Сепарационная пластика брюшной стенки в условиях эксперимента может приводить к развитию спаечного процесса в зоне операции. Данное явление менее выражено после передней сепарации. Диссекция в глубоких слоях брюшной стенки (TAR) и размещение в этой зоне эндопротеза оказывают достоверное влияние на формирование висцеропариетальных адгезий.

Библиографическая ссылка

Паршиков В.В., Зарубенко П.А., Кадомцева А.В. СПАЕЧНЫЙ ПРОЦЕСС В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ С ПОМОЩЬЮ СЕПАРАЦИОННОЙ ПЛАСТИКИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) // Современные проблемы науки и образования. 2023. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=32388 (дата обращения: 01.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.32388