Мукоцеле червеобразного отростка (МЧО) – это редкая патология, заключающаяся в хронической обструкции просвета червеобразного отростка (ЧО), следствием которой является накопление в отростке слизистого содержимого и расширение его просвета [1; 2].

МЧО впервые было описано знаменитым австрийским патологом К. Рокитанским (K.Rokitansky) в 1842 году как водянка ЧО [2; 3]. Официальное название «мукоцеле червеобразного отростка» было дано G. Fere в 1877 году [2; 3].

Патогенез МЧО до настоящего времени является недостаточно изученным. Предполагается, что существуют три фактора, приводящих к развитию мукоцеле: прогрессивное сужение естественного отверстия аппендикса, асептическое содержимое и непрерывная выработка слизи [цит. по: 2, с. 68].

Потенциальными причинами развития проксимальной аппендикулярной обструкции, приводящей к развитию мукоцеле, считаются эпителиальная или слизистая гиперплазия, хроническое воспаление и поствоспалительный фиброз, цистаденома, цистаденокарцинома, карциноид, эндометриоз и аномалии развития (окклюзионные мембраны или обструктивная диафрагма) на уровне отверстия аппендикса [цит. по: 2, с. 68-69].

Застой содержимого в просвете ЧО приводит к гиперплазии слизистой оболочки, а в дальнейшем – к дегенерации, атипии клеток эпителия и гиперпродукции секрета железами аппендикса [цит. по: 3, с. 62].

Лишь некоторые эксперты придерживаются мнения, что мукоцеле является самостоятельной опухолью ЧО, развивающейся из мезенхимальных клеток [цит. по: 3, с. 62].

Мукоцеле аппендикса, в соответствии с данными ряда авторов, встречается в 0,2–0,7% от всех аппендэктомий и в 8% от всех опухолей червеобразного отростка (ЧО) [1-3]. В соответствии с мнением ряда авторов, данное заболевание в 4-7 раз чаще встречается у женщин [2-4], средним возрастом для пациентов, у которых выявлено МЧО, считается 55 лет [2; 4; 5].

По морфологии авторы выделяют четыре типа МЧО [3-5]:

1) ретенционная киста ЧО (встречается в 20% случаев);

2) гиперплазия слизистой оболочки (встречается в 20% случаев);

3) муцинозная цистаденома (встречается в 50% случаев);

4) муцинозная цистаденокарцинома (стромальная инвазия или имплантация атипичного эпителия ЧО на листки брюшины) (встречается в 7-10% случаев) [6].

Данную патологию часто рассматривают как предраковое заболевание [5; 7].

Размеры МЧО варьируют от небольших (2-5 см в диаметре) до гигантских (67 см в окружности) [цит. по: 4, с. 126]. Кисты размером до 3 см считаются малыми, от 3 до 6 см – средними, от 6 до 9 см – большими и более 9 см – гигантскими [8].

Содержимым кисты является прозрачная, с желтоватым оттенком, студневидная масса с положительной реакцией на муцин или серозная жидкость (может приобретать темный цвет в случае примеси крови (миксоглобулез ЧО) [цит. по: 4, с. 126]. Данный тип мукоцеле аппендикса является чрезвычайно редким вариантом МЧО, его частота встречаемости варьирует от 0,35 до 0,8% от всех мукоцеле [5]. Данный вариант мукоцеле аппендикса характеризуется преобразованием муцина в полупрозрачные зерна или перламутровые сфероиды, диаметр колеблется от 1 до 10 мм, возможна их поверхностная кальцификация [5; 9].

Предполагается, что кисты могут быть врожденными и приобретенными [6; 8]. Стенка кисты выстлана кубическим (а не цилиндрическим, как в нормальном отростке) эпителием [цит. по: 6, с. 18].

Различают полные кисты, которые занимают весь просвет ЧО, за исключением основания, где облитерирован просвет, и неполные, при этом киста располагается интрамурально или занимает часть просвета [4; 8].

Имеются единичные сообщения о развитии мукоцеле из эндометриозной ткани аппендикса [10].

Клиническая картина МЧО неспецифична и вариабельна, а в ряде случаев вообще отсутствует [4; 6; 7]. Тошнота, рвота, а также диарея или запор - довольно распространённые жалобы при данной патологии [5]. В 10% случаев отмечается снижение массы тела [11]. Зачастую пациенты предъявляют жалобы на боль в правой подвздошной области, реже наличие пальпируемого образования [7; 8; 11].

Трудности диагностики мукоцеле связаны с отсутствием явных местных симптомов в правой подвздошной области, незначительным вовлечением брюшины в воспалительный процесс. Клиническая картина протекает под видом хронического или острого аппендицита, кисты яичников, опухолей толстой или прямой кишки [6; 7; 11]. Отсутствие патогномоничных клинических признаков для МЧО затрудняет дооперационную диагностику заболевания и нередко позволяет верифицировать диагноз лишь интраоперационно [4; 6; 11]. В литературе имеются единичные случаи дооперационной диагностики МЧО [4; 8].

К осложнениям МЧО относят острый аппендицит, заворот ЧО, инвагинацию, кишечное кровотечение, перфорацию, перитонит, образование наружных и внутренних муцинозных свищей, псевдомиксому брюшины [5; 8; 11].

При спонтанном или интраоперационном разрыве кисты слизь и продуцирующие ее клетки эпителия попадают в брюшную полость. При этом имплантация клеток на брюшине может приводить к развитию псевдомиксоматоза брюшины, протекающего злокачественно и ведущего к летальному исходу от интоксикации в течение 1–2 лет [5; 6; 8]. По агрессивности течения этот патологический процесс напоминает злокачественную опухоль брюшины – мезотелиому [5]. Об этом следует помнить при выполнении оперативного вмешательства, мукоцеле должно быть удалено неповрежденным [12].

Основными современными методами дооперационной диагностики МЧО являются лучевые.

При исследовании органов брюшной полости и малого таза с помощью УЗИ мукоцеле аппендикса визуализируется как кистозное образование овальной или грушевидной формы, которое прилежит к слепой кишке. Эхосигнал зависит от консистенции муцинозного компонента, а появление концентрических эхогенных слоев с септами (симптом «луковой кожуры») считают специфическим признаком. Увеличение просвета ЧО на 15 мм и более указывает на мукоцеле аппендикса с чувствительностью 83% и специфичностью 92% [5; 7; 11].

Из инструментальных методов диагностики наиболее информативным считается мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) брюшной полости [7; 12]. При использовании МСКТ правильный предоперационный диагноз удается верифицировать в каждом третьем случае [7]. МЧО, чаще всего, визуализируется, как контурированное округленное образование с утолщенной стенкой. Продольные, а иногда мелкоочаговые распространенные кальцинаты в толще стенки расцениваются как специфический признак мукоцеле и выявляются примерно в 50% случаев [12]. Кальциноз обусловлен наличием хронического воспаления [12; 13]. Диаметр аппендикса 13 мм и более также является важным КТ-признаком, чувствительность которого составляет 71%, специфичность - 95% [13].

Информативным методом в установлении диагноза мукоцеле является магнитно-резонансная томография (МРТ). При МРТ МЧО выглядит как кистовидное образование низкой или средней интенсивности сигнала на Т1-взвешенных изображениях и высокой интенсивности сигнала на Т2-взвешанных изображениях [12].

В комплексной диагностике мукоцеле обязательно выполнение фиброколоноскопии [5]. Специфическим симптомом при эндоскопическом исследовании толстой кишки является симптом «кратера вулкана», характеризующийся естественным отверстием ЧО, окруженным воспалительным валом и покрытым нормальной слизистой оболочкой [5]. Кроме того, с помощью колоноскопии можно исключить другие органические изменения толстой кишки [5].

При простых кистах аппендикса показана аппендэктомия с последующей антибиотикотерапией [5; 6; 11]. При подозрении на злокачественное перерождение МЧО ряд авторов рекомендует выполнять правостороннюю гемиколэктомию [5; 11].

Длительное время оптимальным вариантом операции считался лапаротомный [4; 5; 11], что указывало на опасность лапароскопии вследствие риска перфорации мукоцеле и последующих осложнений. В последние годы появились сообщения о преимуществах лапароскопических технологий в лечении данной патологии, с применением ряда мер предосторожности (использование атравматичных грасперов, извлечение макропрепарата в эндоконтейнере без контаминации брюшины и раневого канала [3; 14].

Таким образом, литературные данные свидетельствуют о редкости МЧО, недостаточной изученности этиопатогенеза, вариабельности его клинической и морфологической картины, риске развития различных осложнений, необходимости радикального хирургического лечения при его обнаружении. Оперативные вмешательства должны выполняться с максимальной профилактикой потенциальной диссеминации содержимого МЧО. Окончательный объем оперативного вмешательства должен определяться по гистологической форме МЧО.

Цель исследования: анализ клинического случая успешного лечения МЧО, проявлявшегося кишечными расстройствами с потерей массы тела.

Пациент Т., 1982 года рождения (40 лет), житель г. Курска поступил в хирургическое отделение ОБУЗ «Курская областная многопрофильная клиническая больница» (КОМКБ) 18 июля 2022 года (история болезни № 18212) с жалобами на периодически появляющиеся ноющие боли, чувство тяжести в правой подвздошной области, склонность к послаблению стула (2–3 раза в сутки) без патологических примесей в кале, снижение веса тела за полгода на 8 кг.

Считает себя больным около 6 мес., когда появились описанные выше жалобы. Периодически обращался в поликлинику по месту жительства, проходил амбулаторно обследование (дважды выполнялось ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости, патологии не было обнаружено) и получал лечение у гастроэнтеролога без эффекта.

В начале июля 2022 года обратился к гастроэнтерологу областной консультативной поликлиники, при повторном УЗИ органов брюшной полости в КОМКБ (04.07.22) обнаружено следующее. Ретроцекально лоцируется гипоэхогенное образование размером 113 х 40 мм с неоднородной структурой, чёткими ровными контурами (червеобразный отросток). Перифокальной инфильтрации нет. Лимфоузлы брыжейки кишечника не лоцируются. В желчном пузыре имеется одиночный холестериновый полип диаметром 5 мм. Заключение: мукоцеле аппендикса.

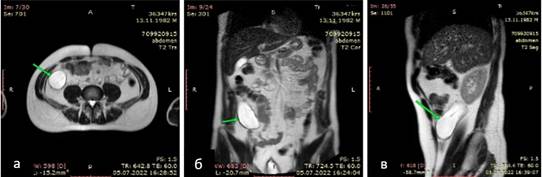

При магнитно-резонансной томографии (МРТ) 05.07.22 года этот диагноз был подтверждён. В протоколе исследования описано, что ЧО размером 10,8 х 4,6 х 4,6 см имеет восходящее положение, локализуется ретроцекально. Верхушка отростка расположена у нижнего полюса правой почки и на 1,5 см не достигает нижнего контура правой доли печени. Содержимое аппендикса серозное. Отросток смещает слепую и восходящую ободочную кишку медиально к умбиликальной области, без признаков воспаления и изменений стенки кишок и перифокальной клетчатки, без актуальной лимфаденопатии брыжеечных лимфоузлов (рис. 1).

Рис. 1. МРТ органов брюшной полости больного Т. Мукоцеле червеобразного отростка (показано стрелками): а) аксиальная плоскость; реконструкции во фронтальной (б) и сагиттальной (в) плоскостях

При поступлении в стационар состояние удовлетворительное. Гипостенического телосложения. Рост 180 см, масса тела – 62 кг (индекс массы тела 18,1 кг/м2). Гемодинамические показатели в норме. Язык влажный, слега обложен белым налётом. Живот не вздут, симметричный, активно участвует в акте дыхания, мягкий, при пальпации незначительно болезненный в правой подвздошной области, где нечётко пальпируется инфильтрат размером около 15 х 6 см, мягко-эластической консистенции.

21.07.22 выполнена фиброколоноскопия, заключение: хронический колит, нормокинетический вариант.

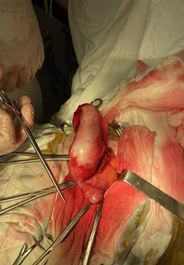

22.07.22 выполнена операция - типичный доступ по Волковичу – Дьяконову. В брюшной полости несколько миллилитров серозной жидкости. Купол слепой кишки оттеснён медиально, без признаков тифлита. Латеральнее, в правой подвздошной ямке расположен червеобразный отросток, частично забрюшинно, размером 15 х 5 см, умеренно напряжённый. Брюшина его обычного цвета. Отросток с выведен в рану (рис. 2), выполнена типичная антеградная аппендэктомия. Дренаж в малый таз через контрапертуру. Рана послойно ушита.

Рис. 2. Интраоперационная картина. Мукоцеле червеобразного отростка

Послеоперационный период протекал без особенностей. Дренаж удалён на вторые сутки. Выписан через 3 сут. в удовлетворительном состоянии.

Был осмотрен через 5 мес. после хирургического лечения. Пациент чувствует себя хорошо, жалоб нет. Функции кишечника полностью нормализовались, прибавил в весе более 5 кг (индекс массы тела стал 19,6).

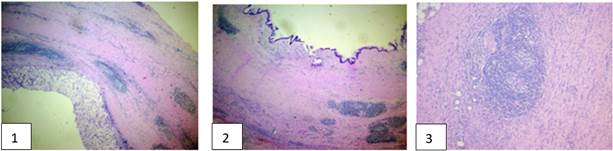

При гистологическом исследовании удалённого органа (биопсия № 17016/2022) были обнаружены следующие морфологические изменения. Стенка червеобразного отростка местами истончена, местами диффузно утолщена за счёт разрастания фиброзной ткани. В стенке определяется диффузно-очаговая лимфоидная инфильтрация, представленная преимущественно зрелыми лимфоцитами, формирующими немногочисленные лимфоидные симпласты (рис. 3).

Рис. 3. Гистология удалённого червеобразного отростка больного Т.

Слева направо: 1) гиперплазия слизеобразующего эпителия с гиперпродукцией муцина;

2) формирование множественных лимфоидных фолликулов; 3) крупный лимфоидный фолликул. Окраска - гематоксилин-эозин

Выводы

1. МЧО относится к редкой патологии с нехарактерной клинической картиной, в том числе с возможным доминированием в клинике синдрома диареи со снижением массы тела.

2. Ведущая роль в дооперационной диагностике МЧО принадлежит лучевым методам (в данном случае – УЗИ и МРТ), при этом эффективность ультрасонографии существенным образом зависит от квалификации соответствующего специалиста.

3. Вероятность сочетания МЧО с опухолями ободочной и прямой кишки диктует необходимость мониторирования пациентов по данной патологии.

4. Хирургическое лечение МЧО приводит к улучшению качества жизни (в данном случае купирование синдрома диареи и увеличение массы тела).

Библиографическая ссылка

Бондарев Г.А., Николаев С.А., Кунаков Д.В., Кунакова А.Е. МУКОЦЕЛЕ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА // Современные проблемы науки и образования. 2023. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=32386 (дата обращения: 06.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.32386