«Откладывание дел – вор времени»

Термин «прокрастинация» является относительно новым в педагогике, хотя его значение знакомо каждому субъекту педагогической деятельности. Для студентов прокрастинация означает осознанную отсрочку выполнения учебных заданий и замену ведущей деятельности (учебной) на посторонние, малозначимые занятия.

Несмотря на новизну термина «прокрастинация», он имеет достаточно длинную историю своего формирования и изучения. Так, первые изучаемый феномен упоминался в работах П. Рингенбаха в книге «Прокрастинация в жизни человека», изданной в 1977 г., и А.Эллиса, В. Кнауса в книге «Преодоление прокрастинации». В 1983 г. в научный свет выходит книга Дж. Бурка и Л. Юэн «Прокрастинация: что это такое и как с ней бороться»; разрабатываются опросники для изучения прокрастинации [1]. В конце XX – начале XXI вв. эта проблема начинает изучаться ведущими российскими психологами: Н. Шуховой, Е.Л.Михайловой, Я.И. Варваричевой [2].

Согласно имеющимся данным, прокрастинация является одним из наиболее существенных факторов, порождающих трудности в обучении. В связи с этим многие зарубежные университеты обеспечивают учащимся возможность посещения специальных занятий для борьбы с прокрастинацией и приобретения навыков адекватного планирования учебной деятельности, а также расстановки приоритетов и распределения своего времени.

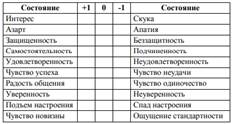

После анализа и обобщения зарубежных исследований можно говорить о наличии 3 основных компонентов данного феномена: поведенческий, когнитивный и эмоциональный. При этом важно понимать, что проблема не связана с интеллектуальными способностями студента, она кроется в неадекватной оценке и восприятии времени. В то же время исследователями отмечается роль эмоциональной сферы [3]. Здесь можно логично предположить и использовать в качестве объяснения роль эмоций: как минимум на этапе афферентного синтеза, при формировании функциональной системы учебной деятельности.

Исходя из изложенного определена цель нашей работы: разработать и внедрить в учебный процесс средства формирования компетенции самоорганизации учебной деятельности путем коррекции академической прокрастинации.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базе кафедры Биологии, гистологии, эмбриологии и цитологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава РФ. Участниками исследования являлись обучающиеся из арабских стран (1-й курс факультета иностранных студентов (ФИС), специальности «Стоматология» и «Лечебное дело», n=42). Все студенты дали письменное информационное согласие на участие в исследовании, дальнейшую обработку и использование результатов в публикациях.

На первом этапе оценивали уровень академической прокрастинации студентов ФИС с использованием оригинальной методики (шкалы) Тукмана (Tuckman General Procrastination Scale, TGPS) на английском языке. Методика включает в себя опросник, где студент должен выбрать цифру, наиболее соответствующую его ответу, от 1 до 5.

В результате анализа полученных данных проводилась интерпретация результатов по следующим шкалам: «низкий уровень академической прокрастинации, 35–47 баллов» – люди выполняют поставленные задачи и достигают целей вовремя, следуют намеченному плану, опозданий не допускают; «средний уровень, 48–54 балла» – выполнение не очень важных и менее интересных дел может откладываться людьми на определенный срок, но в итоге результат достигается вовремя либо незначительно задерживается, а его качество не ухудшается; «высокий уровень, 55–64 балла» – прокрастинация является повседневным состоянием. Как правило, каждое дело откладывается «на завтра» и выполняется в максимально короткий промежуток времени, в связи с чем ухудшается итоговое качество работы.

На следующем этапе произведена аналитическая оценка основных методов самоорганизации учебной деятельности, способствующих преодолению трудностей в обучении, обусловленных академической прокрастинацией.

Статистическая обработка данных и построение графиков осуществлялись с помощью программного обеспечения «Open office Calс».

Результаты исследования и их обсуждение

Изучаемый нами феномен академической прокрастинации неразрывно связан с несовершенностью или несформированностью у студентов компетенции самоорганизации учебной деятельности, рассматриваемой в литературе как способность личности, связанная с умением организовать себя (проявляется в целеустремленности, активности, обоснованности мотивации, планировании своей деятельности, самостоятельности, быстроте принятия решений и ответственности за них, критичности оценки результатов своих действий, чувстве долга).

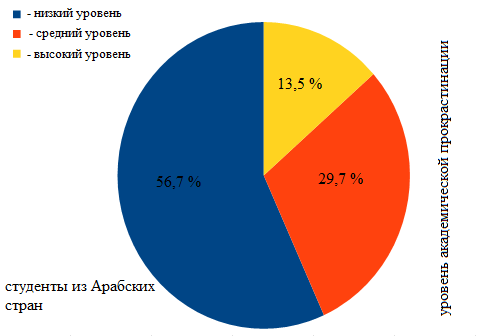

Как показано на рисунке 1, высокий уровень академической прокрастинации среди студентов из арабских стран встречается у 13,5% испытуемых, еще у 29,7% наблюдается средний уровень.

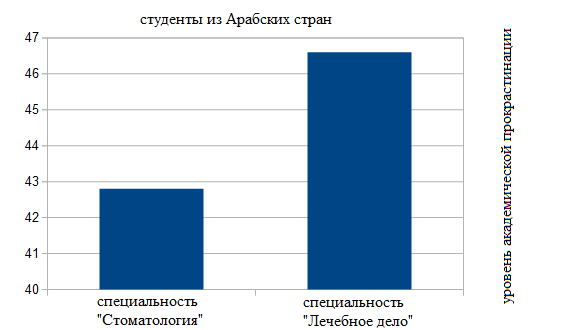

Распределение по изучаемой специальности среди студентов из арабских стран представлено на рисунке 2.

Рис. 1. Распределение процентного соотношения встречаемости академической прокрастинации разного уровня в группе студентов из арабских стран

Рис. 2. Средние показатели академической прокрастинации в группе студентов из арабских стран в соответствии с изучаемой специальностью («Стоматология» и «Лечебное дело»)

Как показано на рисунке 2, студенты специальности «Стоматология» демонстрируют более низкие показатели академической прокрастинации (42,8 балла), чем студенты, изучающие «Лечебное дело» (46,6 балла).

При сравнении показателей в зависимости от пола сделан вывод о том, что девушки, в отличие от юношей, менее склонны к прокрастинации независимо от специализации и национальной принадлежности.

В качестве теоретической базы нами использовалась аналитическая оценка основных методов самоорганизации учебной деятельности и возможности их применения на занятиях по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология» (в том числе «Гистология полости рта»).

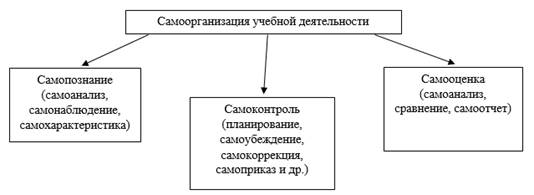

Рассмотрим сущность и методы самоорганизации учебной деятельности (рис. 3).

Рис. 3. Методы самоорганизации учебной деятельности

Самопознание – это первый этап формирования самоорганизации учебной деятельности (СУД), начинающийся с процесса осознания собственного потенциала. Главными методами самопознания на этом этапе становятся: самоанализ, самонаблюдение, самохарактеристика. Самоанализ и самохарактеристика сложны для понимания студентов 1–2-х курсов, поэтому самыми очевидными и простыми методами на этом этапе являются самонаблюдение за своей умственной деятельностью, соотнесение ее результатов с поставленными целями. Средством достижения результата самонаблюдения может выступать «Электронный журнал» (рис. 4).

Рис. 4. Пример оформления электронного журнала учебной дисциплины в вузе

Таким образом, из рисунка 4 видно, что данная форма электронного журнала позволяет студенту в полной мере наблюдать за динамикой достижения тех или иных результатов своей умственной деятельности. Рейтинговая система включает текущий рейтинг, рубежный и итоговый рейтинг с различными коэффициентами. Так, текущий рейтинг, включающий выполнение домашнего (письменного) задания, имеет коэффициент 0,1, рубежный рейтинг (итоговое занятие) соответственно – 0,89 и выполнение теста на платформе MOODLE – 0,01. Итоговый рейтинг включает 50% годового рейтинга (текущий + рубежный + MOODLE) и 50% экзаменационного рейтинга (теория + практика + MOODLE). Кроме этого, есть система поощрительных и штрафных баллов (пропуски лекций и практических занятий). Студент может контролировать динамику итогового балла в зависимости от выполнения или невыполнения им учебных заданий разного уровня сложности.

Структура журнала полностью отвечает структуре другого средства обучения – образовательной платформы MOODLE, где успешно реализован следующий важнейший метод самоорганизации деятельности – самоконтроль. С этой целью MOODLE по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология» насыщен теоретическими и практическими блоками, разноуровневыми выполняемыми заданиями, а также дает возможность студенту отмечать выполненные задания для более успешного самоконтроля. Для студентов 1-го курса элементы учебных заданий допустимо выполнять в разном порядке, на 2-м курсе для перехода к следующему заданию необходимо сначала выполнить предыдущее (рис. 5).

Рис. 5. Самоконтроль выполнения учебных заданий с помощью платформы MOODLE («отметить как пройденное» – делается самостоятельно студентом; «просмотреть» – автоматические настройки выполнения задания только после реального просмотра ролика)

Особое внимание в процессе самоконтроля следует также уделять планированию – выделению основных и промежуточных целей в предстоящей и текущей умственной деятельности и взаимодействиях ее с личными целями. По ходу самоконтроля с целью повышения эффективности самоорганизации деятельности целесообразно применять следующие приемы: самоубеждение, самовнушение, самоприказ, самокоррекция [4].

Методы самоанализа и самоконтроля тесным образом связаны с методом самооценки. Самооценка – это оценивание личностью себя, своих возможностей, качеств, свойств, действий, результатов деятельности и места среди других людей [5]. В качестве средства обучения мы предлагаем использовать «дневник СУД», разработанный как пилотный проект на кафедре Биологии, гистологии, эмбриологии и цитологии для студентов ФИС (таблица).

Примерная форма «Дневник СУД» для обучающихся факультета иностранных студентов как средство формирования компетенции самоорганизации учебной деятельности

|

Элемент учебной деятельности |

Самооценка |

Объективная оценка |

||||||||

|

Практическое занятие 1 |

Эмоциональный статус в начале занятия |

Разноцветные карточки, отражающие спектр эмоций, либо карточки с изображением лиц (веселое, грустное, задумчивое) или смайликов |

Тест на эмоции |

|||||||

|

Самонаблюдение |

Самооценка степени выполнения учебных заданий в соответствии с планом |

Электронный журнал |

||||||||

|

Самоконтроль |

Таблица З-У-Х – фиксация знаний о каком-либо понятии

|

MOODLE, электронный журнал |

||||||||

|

Самооценка (рефлексия) |

Студентам предлагают выбрать 3 слова из 12, которые наиболее точно передают их состояние на занятии: раздражение, злость, радость, равнодушие, вдохновение, удовлетворение, скука, тревога, покой, уверенность, неуверенность, наслаждение |

Тест «Выходной контроль», MOODLE, оценка текущего рейтинга занятия (включает все элементы занятия) |

||||||||

|

Индекс удовлетворенности занятием: от 0 до 0,4 (не включая 0,4) – низкий; от 0,4 до 0,6 (не включая 0,6) – близкий к норме; от 0,6 и выше – высокий.

|

||||||||||

В таблице представлен пример оформления дневника самоорганизации учебной деятельности («дневник СУД») для каждого занятия; в зависимости от его структуры (итоговое занятие, лабораторная работа) можно менять элементы или использовать другие приемы и средства педагогической деятельности.

И, наконец, на последнем этапе, с учетом имеющихся в каждой группе студентов с прокрастинацией, помимо «дневника СУД», на занятиях по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология» мы используем «График индивидуальных отработок». Для прокрастинаторов с уже имеющейся текущей задолженностью на основе «дневника СУД» совместно с ними разрабатывается индивидуальный график. В нем прописываются темы, задание и предполагаемое время выполнения (выбирает студент), далее выполняются задания по личному графику. Как показывает практика, данный способ в большинстве случаев позволяет полностью ликвидировать возникшую текущую задолженность. Студент перестает бояться проблемы, видит стремление преподавателя помочь ему и идет навстречу. В ходе объективной оценки результатов работы было выявлено, что все студенты из арабских стран (обучающиеся аудиторно) в полном объеме ликвидировали текущую задолженность и успешно преодолели пороговый рейтинг при изучении дисциплины по итогам окончания 1-го курса.

Заключение

Таким образом, внедрение инновационных средств в обучение и способствование формированию компетенции самоорганизации учебной деятельности, коррекция прокрастинации, бесспорно, могут повышать качество образовательной деятельности. В целях организации целенаправленной работы по коррекции и профилактике прокрастинации данная работа целесообразна именно на 1-м и 2-м курсах обучения в связи с высоким уровнем информационной и учебной нагрузки [6].

Библиографическая ссылка

Мальцева А.Е., Обухова Л.Е., Горячева М.В., Требухов А.В. ОПЫТ КОРРЕКЦИИ ФЕНОМЕНА АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПРОКРАСТИНАЦИИ АРАБСКИХ СТУДЕНТОВ КАК ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ САМООРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Современные проблемы науки и образования. 2022. № 6-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=32357 (дата обращения: 15.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.32357