Прогноз варианта развития врожденной деформации позвоночника в процессе роста и развития ребенка является одним из наиболее сложных и до настоящего времени не решенных вопросов в современной вертебрологии [1, 2]. Данная проблема обусловлена отсутствием понимания истинных причин формирования и развития врожденного искривления позвоночного столба, а также различной интерпретацией данных клинической картины заболевания, результатов лучевых исследований, а также выявлением и оценкой прогностических маркеров, которые оказывают влияние на темпы прогрессирования деформации позвоночника в процессе роста ребенка. До настоящего времени основным способом оценки варианта течения (прогрессирующее или стабильное) врожденных деформаций позвоночника является лучевое исследование позвоночного столба в процессе жизни ребенка и его активного роста [3].

По данным литературных источников, для определения темпов прогрессирования величины деформации предлагается проводить контрольные рентгенограммы позвоночного столба в 2 проекциях с периодичностью 1 раз в 6–12 месяцев [4]. В процессе динамической оценки состояния позвоночника по данным рентгенологического исследования можно выявить темпы прогрессирования врожденной деформации и определить тактику дальнейшего лечения пациента. Согласно данным разных исследователей, величина прогрессирования деформаций позвоночника в год может составлять от 2 до 10о по Cobb [5]. При этом необходимо подчеркнуть, что погрешность измерения угла деформации позвоночника по Cobb варьирует от 5 до 11о. Таким образом, достоверная оценка темпов прогрессирования врожденного искривления позвоночного столба на основании рентгенологических данных является сомнительной [2, 6].

Кроме того, многочисленные рентгенологические обследования ребенка в период его активного роста приводят к высокой лучевой нагрузке на пациента, необходимости длительного (в течение нескольких лет) наблюдения за ребенком и, как результат, несвоевременным показаниям к хирургическому лечению. Ряд исследователей считают, что изложенные выше лучевые прогностические критерии оказываются неинформативными при множественных и комбинированных аномалиях развития позвонков, сопровождающихся сразу несколькими основными дугами искривления как во фронтальной, так и в сагиттальной плоскостях [2, 7]. В работах отечественных и зарубежных исследователей можно встретить мнение о том, что врожденный сколиоз может протекать по принципам диспластических процессов искривлений позвоночного столба. При этом данный процесс захватывает не только все структуры позвоночного столба, но также внутренние органы и системы [8–10]. Авторы выделяют две клинические формы врожденной патологии позвоночника – истинно врожденные и диспластические варианты течения врожденных сколиозов [11].

В настоящее время выделяют дифференцированные и недифференцированные формы дисплазии соединительной ткани (ДСТ). В первом варианте дисплазия соединительной ткани обусловлена определенным типом наследования, четкой и яркой клинической картиной, а в ряде случаев – установленным и хорошо изученным генным или биохимическим дефектом. Распространенность недифференцированной

дисплазии составляет от 13 до 85,4%. Она проявляется не единой нозологической формой, а представляет собой гетерогенную группу заболеваний, при которой совокупность клинических проявлений не укладывается ни в одно из наследственных моногенных патологических состояний [12, 13].

Цель исследования – оценить степень дисплазии соединительной ткани у детей со стабильным и прогрессирующим течением врожденных деформаций позвоночника.

Материалы и методы исследования

На базе НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера проходили хирургическое лечение 140 детей в возрасте от 3 до 16 лет с врожденным сколиозом при изолированном нарушении формирования позвонка в грудном или поясничном отделах позвоночника. Всем пациентам выполнено хирургическое лечение в объеме экстирпации тела полупозвонка и радикальной коррекции локальной врожденной деформации позвоночника при помощи многоопорной метaллоконструкции в сочетании с костной пластикой. Через 1,5–2 года после формирования костного блока металлоконструкцию удаляли. После этого на протяжении 3–5 лет за пациентами осуществляли динамическое наблюдение с оценкой состояния позвоночника в процессе роста и развития ребенка.

Из общего количества пациентов 80 детей были с отсутствием искривления позвоночного столба (52 девочки и 28 мальчиков) после операции в процессе динамического наблюдения, у 60 детей отмечалось наличие деформации позвоночника выше или ниже зоны хирургического вмешательства (31 девочка, 29 мальчиков). В ходе исследования был оценен ортопедический и неврологический статус пациентов. Выполнены лучевое обследование, включающее рентгенограммы позвоночника в 2 проекциях (прямой и боковой), а также мультиспиральное компьютерное томографическое исследование. Все дети консультированы педиатром, осуществлено УЗИ органов брюшной полости и почек, сердца, по показаниям проведены консультации узких специалистов (офтальмолога, кардиолога, уролога и др.). Дисплазию соединительной ткани у пациентов оценивали по критериям Т. Милковска-Димитровой, А. Каракашова.

Пациенты были включены в исследование на основании следующих критериев: добровольное согласие пациента или его представителя на участие в данном исследовании, отсутствие сопутствующей наследственной и генетической патологии, врожденное искривление позвоночника на фоне изолированного нарушения формирования позвонка в грудном или поясничном отделе позвоночника, отсутствие неврологических нарушений, возраст пациентов на момент оперативного лечения от 1 года до 18 лет.

Статистический анализ полученных результатов выполнен с использованием стандартного пакета программ Microsoft Office 2016. Стандартная обработка вариационных рядов включала подсчет значений средних арифметических величин (М), стандартных отклонений (m).

Результаты исследования и их обсуждение

По данным лучевого обследования врожденные деформации позвоночника на фоне нарушения формирования позвонка (полупозвонок) в грудном или поясничном отделе отмечены у всех 140 пациентов. До операции величина локальной сколиотической дуги варьировала от 8 до 80° по Cobb (в среднем 51°), а величина кифотической деформации – от 3 до 50° (в среднем 47°).

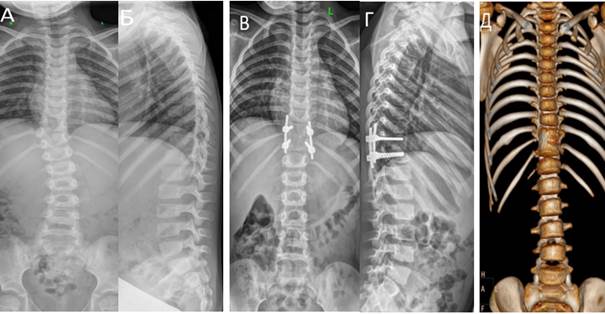

На основании клинических и лучевых критериев выделяли две группы пациентов – с врожденными искривлениями позвоночного столба со стабильным и прогрессирующим характером течения после проведенного хирургического лечения. В группу с непрогрессирующим вариантом врожденной деформации (n=80) позвоночника вошли пациенты с отсутствием искривления позвоночника во фронтальной и сагиттальной плоскостях на фоне сохранного баланса туловища при отсутствии нарастания величины деформации за весь период наблюдения (период наблюдения от 3 до 5 лет) после хирургического лечения (рис. 1), а также дети с практически завершенным основным ростом скелета (девочки старше 15 лет и мальчики старше 16 лет).

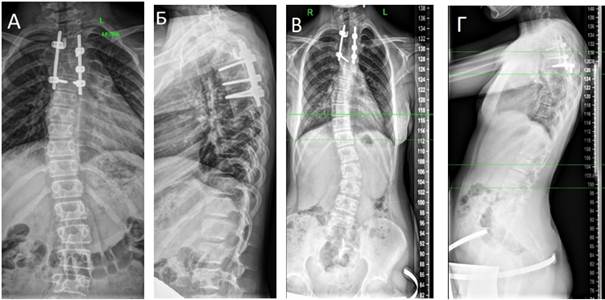

В группу с прогрессирующим вариантом течения деформации после удаления металлоконструкции (n=60) вошли пациенты с наличием формирования сколиотических дуг искривления выше и ниже зоны проведенного хирургического вмешательства в сроки от 3 до 5 лет (рис. 2). У этих пациентов отмечены нарушение баланса туловища, асимметрия надплечий, треугольников талии, разная высота стояния углов лопаток и перекос таза.

После проведенного хирургического лечения у пациентов показатели сформированных дуг искривления позвоночного столба в выше- и нижележащих отделах позвоночника относительно ведущей аномалии развития составляли от 13 до 30° по Cobb (в среднем 20°). При опросе пациентов с врожденными деформациями позвоночника жалобы на периодические боли, усталость в спине или нижних конечностях при физических нагрузках отмечали 38 (27 %) человек, из них 70% старше 10 лет.

Рис. 1. Пациентка 4 года (А, Б) с диагнозом «врожденный сколиоз грудного отдела позвоночника на фоне заднебокового полупозвонока Th 11(D)». Контрольные снимки после проведенного хирургического лечения в 5(В, Г) и 7 (Д) лет соответственно

Рис. 2. Пациентка 11 лет (А, Б) с диагнозом «врожденный сколиоз на фоне заднебокового полупозвонока Th4 (S). Диспластическое течение». Прогрессирование деформации позвоночника после проведенного хирургического лечения за 3 года (В, Г)

Степень ДСТ у детей с врожденной деформацией, включенных в исследование, оценивали по признакам Т. Милковска-Димитровой, А. Каракашова (табл. 1).

Таблица 1

Диагностические признаки тяжести ДСТ

(по Т. Милковска-Димитровой и А. Каракашову, 1987)

|

Главные признаки |

Второстепенные признаки |

|

Синдром гипермобильности суставов |

Аномалии ушных раковин |

|

Плановальгусные стопы (ригидная, болевая форма) |

Аномалии зубов |

|

Высокое и готическое нёбо |

Артралгии |

|

Деформация грудной клетки |

Вывихи и подвывихи суставов |

|

Патология органов зрения |

|

|

Аномалии кистей |

|

|

Варикозное расширение вен |

|

1-я степень (легкая) ДСТ определялась наличием двух главных признаков, 2-я степень (средняя) – наличием 3 главных признаков и 2–3 второстепенных, 3-я степень (тяжелая) определялась наличием 5 главных и 3 второстепенных признаков.

Из 80 обследованных детей со стабильным состоянием позвоночного столба у 29 пациентов (36%) признаки дисплазии соединительной ткани отсутствовали, у 34 (42%) отмечалась 1-я степень, у 11 (14%) – 2-я степень, и у 6 детей (8%) имела место 3-я степень дисплазии.

Из 60 обследованных детей с прогрессирующим вариантом течения врожденного искривления только у 1 ребенка (1,6%) признаки дисплазии соединительной ткани отсутствовали, у 24 детей (40%) отмечалась 1-я степень, у 30 (50%) – 2-я степень, у 5 пациентов (8,4%) – 3-я степень дисплазии соединительной ткани.

У всех больных рассчитывали степень гипермобильности суставов по критериям Beighton 1973 г. (табл. 2). В группе исследований пациентов со стабильным течением деформации (n=80) суммарно встречались 39 человек с гипермобильным синдром, а в группе с прогрессирующим вариантом течения врожденного искривления – 50 пациентов. У остальных пациентов отсутствовали клинические признаки гипермобильного синдрома.

Таблица 2

Выраженность гипермобильного синдрома в группах исследования

|

Группы исследования |

Гипермобильный синдром 3–5 баллов |

Гипермобильный синдром 6–9 баллов |

|

Пациенты с непрогрессирующим вариантом врожденной деформации (n=80) |

29 пациентов |

10 пациентов |

|

Пациенты с прогрессирующим вариантом течения врожденной деформации (n=60) |

20 пациентов |

30 пациентов |

Системная выраженность ДСТ у пациентов отражена в таблице 3.

Таблица 3

Распределение органов и систем

|

Количество органов, включенных в диспластический процесс (от 0 до 10) |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Пациенты с непрогрессирующим вариантом врожденной деформации (n=80) |

16 |

27 |

19 |

10 |

– |

8 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Пациенты с прогрессирующим типом врожденной деформации (n=60) |

0 |

5 |

4 |

20 |

5 |

10 |

10 |

5 |

– |

1 |

– |

Учитывая полученные результаты, можно отметить высокую частоту присутствия клинических признаков проявления синдрома дисплазии соединительной ткани у пациентов с прогрессирующим вариантом течения врожденной деформации позвоночника на фоне изолированного нарушения формирования полупозвонка после проведенного хирургического лечения. У 30 детей (50%) отмечалась 2-я степень дисплазии соединительной ткани, 50 (83%) пациентов имели выраженный гипермобильный синдром и большую вовлеченность систем в диспластический процесс (в среднем 3–5 пораженных систем).

Выводы

Проведенное исследование с использованием клинического, лучевого и инструментального методов обследования выявило у детей с прогрессирующим вариантом течения врожденной деформации позвоночника наличие диспластических признаков соединительной ткани. Для пациентов с прогрессирующим вариантом течения врожденного искривления позвоночного столба характерны выраженная степень дисплазии соединительной ткани (2-я степень до 50%), гипермобильный синдром (до 83%) и большая включенность в патологический процесс органов и систем по сравнению с группой детей со стабильным вариантом врожденных деформаций.

Библиографическая ссылка

Кокушин Д.Н., Виссарионов С.В., Мульдияров В.П., Хальчицкий С.Е., Асадулаев М.С. ОЦЕНКА НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ ИЗОЛИРОВАННОГО НАРУШЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗВОНКА В ГРУДНОМ И ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛАХ ПОЗВОНОЧНИКА // Современные проблемы науки и образования. 2023. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=32283 (дата обращения: 30.12.2025).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.32283