Основным профессиональным компетентностно ориентированным навыком врачебной деятельности является клиническое мышление. Профессиональное мышление студента не развивается самостоятельно и одномоментно, а формируется постепенно, начиная с младших курсов медицинского вуза при непосредственном участии преподавателей. Формирование клинического мышления к концу обучения придает целостность и законченность медицинскому образованию. В развитии профессионального мышления студентов преподавателями кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии имени академика Ю.М. Лопухина успешно используются активные методы обучения, направленные на формирование навыков интеграции теоретических знаний в будущую профессиональную деятельность в зависимости от проблемной ситуации.

Цель исследования: выявить сложности и пути их решения, а также возможности развития клинического мышления студентов 2-3 курсов лечебного и педиатрического факультетов при освоении дисциплины «Топографическая анатомия и оперативная хирургия».

Материалы и методы исследования. Проведено сравнение, обобщение и систематизация способов развития клинического мышления студентов на основе анализа практического опыта преподавания дисциплины «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» за период с 2019 по 2021 г. у 5657 студентов 2-го и 3-го курса лечебного и педиатрического факультетов РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Результаты исследования и их обсуждение. Изучение дисциплины «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» в РНИМУ им. Н.И. Пирогова осуществляется после аттестации по дисциплине «Анатомия человека» с 4 семестра. Сложности преподавания дисциплины «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» так или иначе связаны с наличием у студентов разного уровня теоретических и практических знаний нормальной анатомии и латинской терминологии. Это особенно ощущалось после периода обязательного дистанционного образования во время пандемии COVID (2019 г.). Кроме этого, у студентов был отмечен исходно низкий уровень ключевых компетенций, вероятно, связанный с единым государственным экзаменом (ЕГЭ).

Признано, что достоинствами ЕГЭ являются демократизация, объективность оценивания, возможность подачи документов и поступления в несколько вузов, упрощение процедуры поступления в вуз, отсутствие человеческого фактора и коррупции. Несомненно, после окончания средней школы у выпускника должны быть сформированы определенные умения и навыки абитуриента высшего медицинского образовательного учреждения. Обучение в медицинском вузе имеет свои особенности, которые и формируют сложности обучения, - наличие трудоемкого комплекса многопрофильной теоретической и практической подготовки. Для специалиста здравоохранения необходимо обладать стремлением к самообразованию и постоянному усовершенствованию своих знаний, владеть новыми технологиями, инструментальными методами исследования и понимать возможности их использования, уметь принимать самостоятельные решения в проблемной ситуации, адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде, быть готовым к большим нагрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить [1]. Студенты, которые в старших классах занимались в основном решением тестовых задач с целью подготовки к ЕГЭ, после поступления в медицинский вуз демонстрируют низкий уровень системного мышления и анализа, отсутствие умения вступать в диалог и вести его, формулировать и высказывать свои умозаключения по заданной теме, а также отсутствие навыков командной работы.

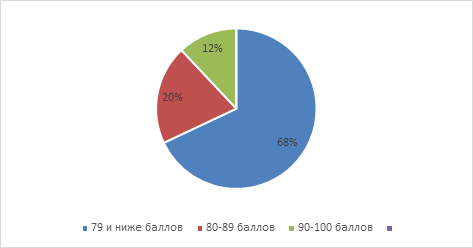

Вынужденное дистанционное обучение в период пандемии COVID-19 в значительной степени усугубило данные проблемы. Уровень исходных знаний нормальной анатомии человека по результатам текущего контроля на тематических занятиях топографической анатомии и оперативной хирургии в учебных группах в 4 семестре в период с 2019 по 2021 г. в большинстве случаев скорее удовлетворительный (68% студентов из группы продемонстрировали знания на 79 баллов и ниже), чем хороший (только у 20% студентов группы знания оцениваются от 80 до 89 баллов) или отличный (не более чем у 10-12% обучающихся знания оцениваются от 90 до 100 баллов) (рис. 1).

Рис. 1. Выживаемость знаний студентов по дисциплине «Нормальная анатомия человека» в 4 семестре в период с 2019 по 2021 г.

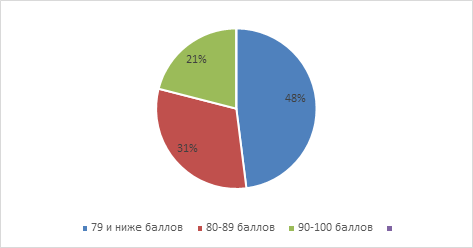

Латинский язык является международным научным языком в медико-биологических дисциплинах. Поэтому усвоение специальной медицинской терминологии для будущего врача является одним из основополагающих опорных пунктов обучения [2]. Анализ знаний медицинской терминологии, основанной на латыни, в 4 семестре среди студентов лечебного и педиатрического факультетов в 2019-2021 гг. показал, что 48% студентов в учебной группе плохо или не ориентируются в вопросе, испытывают затруднения в ответе, если представлены только латинские названия (или греческие их эквиваленты) анатомических структур и органов (оценка знаний от 79 баллов и ниже); 31% студентов продемонстрировали хорошие знания (оценка знаний от 80 до 89 баллов), а 21% студентов показали отличные знания (от 90 до 100 баллов) (рис. 2).

Рис. 2. Выживаемость знаний студентов по латинской терминологии и их греческих эквивалентов в 4 семестре в период с 2019 по 2021 г.

Традиционное изучение клинической медицины складывается из поступательного сложения учебной информации, начиная с 1 курса, и продолжается вплоть до 6 курса. Изучение топографической анатомии и оперативной хирургии существенно усложняется при исходном низком уровне знаний нормальной анатомии человека и знаний латинской терминологии, греческих эквивалентов и авторских названий, так как наименования заболеваний, воспалений, хирургических операций строятся на их основе. Освоение топографической анатомии и оперативной хирургии предполагает на основе уже полученных знаний нормальной анатомии человека формирование у студентов:

- знаний общих принципов послойного строения человеческого тела, топографической анатомии конкретных областей; общего и специального хирургического инструментария; оснащения и принципов работы современной операционной; принципов проведения научных исследований по изучению организма человека и методов анатомо-функциональных исследований человека;

- умений использовать знания топографической анатомии и оперативной хирургии для обоснования диагноза, подбора наиболее адекватных дополнительных методов исследования, выбора оптимального оперативного доступа, формирования названий хирургических операций, оценки интра- и послеоперационных осложнений;

- навыков освоения техники разъединения, фиксации, экспозиции и соединения тканей, вязания хирургических узлов, остановки кровотечения; выполнения базовых и некоторых неотложных оперативных приемов и манипуляций (например, пункции, блокады, местная и проводниковая анестезия).

Таким образом, «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» является фундаментальной дисциплиной в системе медицинского образования для дальнейшего освоения клинических дисциплин и формирования профессионального мышления эффективного и конкурентоспособного специалиста, готового работать в соответствии со стандартами здравоохранения. Быстроменяющиеся современные требования (стандарты) по оказанию медицинской помощи населению, большое количество современных дополнительных методов исследования, стремление и возможность выбора пациентом наиболее опытного врача доказывают актуальность проблемы. Студенту необходимо научиться обобщать, анализировать, сравнивать и синтезировать новую информацию, выстраивать логические связи и интегрировать знания топографической анатомии, латинской терминологии и основ хирургии в своей будущей профессиональной деятельности [3].

С целью формирования клинического мышления студентов и повышения мотивации изучения предмета преподавателями кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии имени академика Ю.М. Лопухина во время проведения тематических занятий широко используются ситуационные задачи, разбор клинических случаев, натуральные биологические препараты, муляжи, компьютерные технологии визуализации, научно-исследовательская работа в студенческом научном кружке, проведение олимпиад.

Изучение различных тем с использованием ситуационных задач, моделирующих клиническую ситуацию, способствует формированию профессиональных компетенций для правильного топографо-анатомического обоснования патологии (например, особенности распространения гнойно-воспалительных заболеваний и путей метастазирования), сбора анамнеза, постановки диагноза, выбора наиболее оптимального оперативного доступа с учетом индивидуальных, половых и возрастных особенностей пациента, выбора патогенетически обоснованного хирургического вмешательства, прогнозирования и профилактики интра- и послеоперационных осложнений.

Ситуационные задачи составляются по теме каждого практического занятия с учетом разного уровня знаний и подготовленности студентов, могут применяться для текущего контроля знаний, отработки пропущенных занятий и неудовлетворительных оценок. Формы решения ситуационных задач предлагаются разные: индивидуально для каждого студента в письменном виде или в устной форме в малых группах по 4-5 человек. В процессе решения ситуационных задач студенты демонстрируют уровень теоретической подготовки, готовность интеграции своих знаний для решения определенной задачи, правильность последовательности действий при той или иной хирургической патологии, знание хирургического инструментария общего и специального назначения и основ хирургии.

Работа с малыми группами при решении ситуационных задач не только мотивирует формирование профессионального мышления, но и прививает навыки коллективной работы (распределение обязанностей, ответственность за свои профессиональные знания для решения общей задачи).

Использование преподавателем анатомо-функциональных сопоставлений является мощным инструментом для систематизации знаний и формирования профессионального мышления. При этом выстраивается логическая связь между хирургической анатомией, функциями органа и возможностью выполнения того или иного хирургического вмешательства. Например, изучение особенностей наложения кишечного шва на стенку тонкой и толстой кишок исходя из их функций и состава микробиоты. Кишечник является средой обитания для сложного и динамичного консорциума бактерий. В физиологических условиях микробиота обеспечивает комплементарные функции, участвуя в метаболических процессах. Основной функцией тонкой кишки является пристеночное пищеварение (всасывательная функция), ее слизистая оболочка не имеет условно-патогенной микрофлоры. Основными функциями толстой кишки являются формирование и выведение каловых масс, всасывание воды и спирта. Считается, что толстая кишка содержит до 70% всех микроорганизмов, населяющих организм человека. Содержимым отделов толстой кишки являются непереваренная пища, слизь, слущенные эпителиоциты из вышележащих отделов желудочно-кишечного тракта и ферменты, продуцируемые как железами пищеварительного тракта, так и собственными микроорганизмами [4]. Функции тонкой и толстой кишок обосновывают наложение двухрядного кишечного шва на стенку тонкой кишки и целесообразность наложения на стенку толстой кишки трехрядного шва.

Приведение преподавателями по теме практических занятий клинических примеров, применение анатомо-функциональных параллелей из своей врачебной практики усиливает профессиональную мотивацию студентов к повышению уровня знаний и приобретению общепрофессиональных и профессиональных компетенций, популяризирует профессию врача, способствует развитию доверительных отношений «студент – преподаватель» и воспитывает чувство ответственности за принятое ими решение стать врачами.

Самостоятельная работа студента – это вид учебной деятельности в соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины без непосредственного участия преподавателя. В современных условиях постепенно увеличивается доля самостоятельной работы студента в образовательном процессе. Самостоятельная работа студента переходит на совершенно новый уровень, когда обучающимися приобретаются навыки поиска новых знаний и умений, их структурирования и закрепления. По нашему мнению, самостоятельная работа студентов требует со стороны профессорско-преподавательского состава кафедры тщательного планирования и повышения мотивации студентов в ее выполнении, так как к снижению качества самостоятельной работы чаще всего приводят отсутствие навыков целеполагания, планирования и снижение заинтересованности в ней [5]. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов включает в себя выполнение заданий копирующего типа. Например, подготовка схематичных рисунков в рабочей тетради по теме занятия с обозначением анатомических структур и особенностями их топографо-анатомических взаимоотношений. При выполнении данного задания происходит визуализация и закрепление новой информации. Другой вариант задания – это работа с конспектом лекций, в результате которой происходит не только закрепление знаний, но и их систематизация, приобретаются навыки обобщения и аннотирования научной информации.

Задания частично-поискового характера выполняются при решении тестовых задач, а также при самостоятельном поиске современных методов хирургического лечения определенного заболевания. Данный вид задания, по мнению преподавателей нашей кафедры, формирует навыки и умения поиска, анализа нужной научной информации, повышает уровень профессиональных знаний и компьютерной грамотности, закладывает основу научной деятельности.

Самостоятельная работа на биологических препаратах способствует объемной визуализации анатомических структур в норме и патологии, позволяет изучить послойное строение различных анатомических областей и особенности топографо-анатомических взаимоотношений в зависимости от половых признаков и возрастной периодизации. Кроме этого, самостоятельная работа на трупном материале стимулирует у студентов интеграцию теоретических знаний топографической анатомии в практическую медицину; а также воспитывает навыки соблюдения основных принципов биомедицинской этики.

При участии студентов в работе студенческого научного кружка, в научных конференциях с разбором клинических случаев, на внутри- и межвузовских олимпиадах приобретается опыт публичных выступлений и дискуссии, составления логических связей между существующей патологией и хирургической анатомией, применения хирургического инструментария общего и специального назначения, ответственности за принятие решения в пользу того или иного вида хирургического лечения [6].

Заключение. При формировании клинического мышления студентов младших курсов медицинского университета, как необходимого компетентностно ориентированного профессионального навыка, большое значение имеет педагогическое стимулирование аналитико-познавательных действий студента, внедрение активных методик преподавания с учетом разного уровня их подготовки.

Библиографическая ссылка

Дондуп О.М., Сурков Н.А., Лазарян Т.Р. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 2 И 3 КУРСОВ ЛЕЧЕБНОГО И ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ ПРИ ОСВОЕНИИ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ И ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ // Современные проблемы науки и образования. 2022. № 6-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=32249 (дата обращения: 15.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.32249