Речевые нарушения препятствуют нормальному взаимодействию в социуме, обусловливают потерю профессиональных навыков, в случае утраты трудоспособности серьезно сказываются на бюджете пациента в связи с затратами на лечение. Также нарушения речи ограничивают или практически лишают возможности коммуникации как с родственниками, так и с медицинскими работниками, что снижает эффективность реабилитации. Также имеются данные о том, что постинсультные речевые расстройства могут приводить к депрессии [1].

Афазия (от греч. а – отрицательная частица; phasis – речь) – полная или частичная утрата речи, обусловленная локальным поражением коры головного мозга при отсутствии расстройств артикуляционного аппарата и слуха [2, с. 39]. Инсульт головного мозга является наиболее частой причиной нарушения речи у пациентов. При острых нарушениях мозгового кровообращения афазия развивается у 25–30% больных. Согласно описанным в литературе данным, афазия является синдромом, приводящим к системным нарушениям на разных уровнях организации речи (фонетики, лексики, грамматики, семантики) [3, с. 21]. Нарушение когнитивных функций, в том числе и речи, связано с неблагоприятным прогнозом течения заболевания, возможностью увеличения риска летальных исходов, медленной реконвалесценции и большим риском развития депрессии у пациентов, перенесших инсульт [4, с. 414]. Больные, страдающие хронической афазией, не могут полноценно участвовать в общественной жизни, что приводит к значимым социальным и экономическим потерям для общества [5, с. 10; 6, с. 76].

В состав логопедической терапии афазии, развивающейся после инсульта, входит комплекс упражнений, направленных навосстановление различных функций речи. Согласно информационно-аналитическим исследованиям, логопедическая терапия, включающая различные виды занятий, снижает частоту афазии на2–12% втечение первогогода болезни в сравнении сострым периодом ишемического инсульта. Доказано, что на эффективность логопедической терапии влияет не столько выбор конкретной методики, сколько интенсивность и количество занятий [7, с. 443]. Терапевтическую эффективность оценивают на базе динамики показателей нейропсихологического, неврологического и нейровизуализационного обследования пациентов до и после курса лечения, применяя качественные и количественные показатели степени восстановления когнитивных функций (речевых и неречевых), оценку динамики восстановления двигательной и сенсорной функций, степени функциональной реабилитации пациентов [8]. Для установления динамики речевых когнитивных функций используют субтесты на доминантные вербальные, а также доминантные и субдоминантные невербальные функции по методике 10-балльной оценки высших психических функций и нейропсихологического синдромного анализа. Степень нарушения речи, оцененную по 10-балльной шкале, соотносят с баллами, определенными по результатам количественной оценки речи при афазии. Данная методика предлагает подробную шкалу от 0 до 280 баллов, характеризующую любые, даже минимальные изменения в восстановлении речевой функции пациента [9, с. 23]. Хорошая положительная динамика соответствует росту баллов на 10–15% от исходного уровня по речевым/неречевым субтестам, тогда как незначительными улучшения считаются при изменении балльной оценки до 5% от исходного уровня. Динамику тяжести неврологического дефицита, повседневной активности и инвалидизации пациентов оценивают с учетом данных тестирования по шкалам Национального института здоровья, индексу Бартел, модифицированной шкале Рэнкина [1].

Ученые отмечают различия между пациентами мужского и женского пола при терапии заболеваний сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем, терапии рака и заболеваний печени, в области фармакотерапии и т.д. По мнению исследователей, подход к лечению, базирующийся на гендерных различиях, будет способствовать более эффективному лечению [10, с. 50].

До сих пор о гендерных различиях в лечении афазии известно недостаточно. Для оценки эффективности логопедических занятий с группами пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, на основе гендерных различий рационально предложить упрощенную шкалу, от 1 до 4 баллов.

Цель исследования: разработка методологических подходов к оценке эффективности логопедических занятий с группами пациентов, проходящих реабилитацию после острого нарушения мозгового кровообращения, на основе гендерных различий.

Материалы и методы исследования

На основании литературных данных были разработаны критерии оценки эффективности логопедических занятий. По разработанным критериям проведен анализ эффективности логопедических занятий у 20 пациентов мужского пола и 20 пациентов женского пола с грубой моторной афазией, отобранных методом случайной выборки. Оценка различий выполнения критериев эффективности занятий у пациентов мужского и женского пола проведена с помощью t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение

В ходе исследования были разработаны критерии эффективности логопедических занятий и предложена численная шкала их оценки (табл. 1).

Таблица 1

Критерии эффективности логопедических занятий и численная шкала их оценки

|

Критерий эффективности |

Шкала оценки |

Расшифровка

|

|

Мотивация к занятиям |

1 |

Полностью отказывается / пациент сам не может дать адекватный ответ из-за грубости речевых нарушений (не понимает вопроса) |

|

2 |

Мотивация от родственников |

|

|

3 |

Мотивация от логопеда |

|

|

4 |

Собственная мотивация |

|

|

Эффективность выполнения |

1 |

Не выполняет вообще |

|

2 |

Выполняет при подсказке логопеда (может отвечать верно (случайно угадать) или неверно при наличии выбора варианта ответа жестом или одним словом, без понимания сути вопроса) |

|

|

3 |

Выполняет самостоятельно (отвечает с выбором варианта ответа жестом или одним словом, с пониманием сути вопроса) |

|

|

4 |

Адекватный фразовый ответ |

|

|

Полученный от занятий результат |

1 |

Нет эффекта |

|

2 |

Есть только автоматизированная речь |

|

|

3 |

Есть диалоговая речь с ошибками |

|

|

4 |

Развернутая фразовая речь с ошибками |

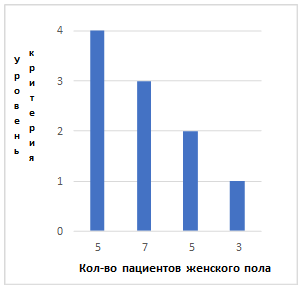

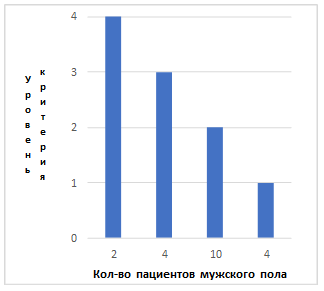

Были проанализированы выписные эпикризы 20 мужчин и 20 женщин в возрастной категории от 60 до 80 лет за период 2000 по 2021 гг. Результаты по критерию «мотивация» представлены на рисунке 1.

|

|

|

А Б |

Рис. 1. Результаты оценки по критерию «мотивация» у пациентов мужского (А) и женского пола (Б)

Методом вычисления среднего арифметического уровня эффективности были выявлены средние баллы (оценочные коэффициенты) по критерию «мотивация» для пациентов отдельно мужского и женского пола. Округление проводили до первого знака после запятой.

Расчеты проводили по формуле:

Обнаружено, что для мужчин коэффициент мотивации составил 1,8; для женщин – 2,7, что в 1,5 раза выше.

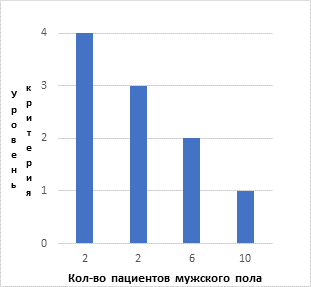

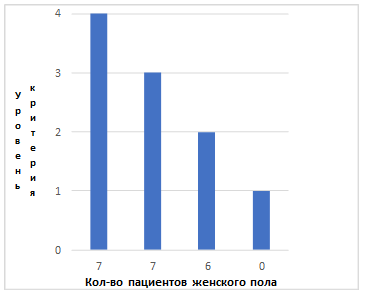

Результаты по критерию «эффективность выполнения задания» для пациентов мужского и женского пола представлены на рисунке 2.

|

|

|

А Б |

Рис. 2. Результаты оценки по критерию «эффективность выполнения задания» у пациентов женского (А) и мужского (Б) пола

Обнаружено, что для мужчин коэффициент эффективности выполнений заданий составил 2,1; для женщин – 2,7, что приблизительно в 1,3 раза выше для женщин по сравнению с мужчинами.

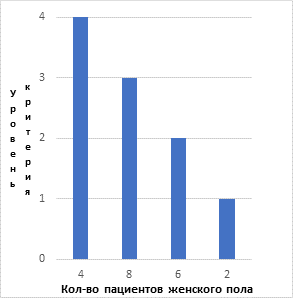

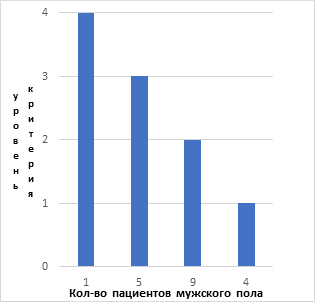

Результаты по критерию «полученный от занятий результат» представлены на рисунке 3.

|

|

|

А Б |

Рис. 3. Результаты оценки по критерию «полученный от занятий результат» у пациентов женского (А) и мужского (Б) пола

Установлено, что для мужчин коэффициент полученного эффекта от занятий составил 2,3; для женщин – 3,1, что приблизительно в 1,3 раза выше для женщин по сравнению с мужчинами.

В таблице 2 представлены результаты по оценочным коэффициентам предложенных критериев.

Таблица 2

Оценочные коэффициенты критериев эффективности логопедических занятий

|

Критерий эффективности |

Значение оценочного коэффициента |

|

|

Пациенты женского пола |

Пациенты мужского пола |

|

|

Мотивация к занятиям |

2,7 |

1,8 |

|

Эффективность выполнения задания |

2,7 |

2,1 |

|

Полученный от занятий результат |

3,1 |

2,3 |

Данные таблицы 2 показывают, что мотивация к занятиям и полученный результат от занятий результат у пациентов женского пола выше, чем у мужчин. Однако эффективность выполнения занятий различается не сильно.

Далее для оценки значимости или незначимости выполнения критериев эффективности занятий у пациентов разных полов был проведен анализ с расчетом t-критерия Стьюдента. Полученные данные представлены в таблице 3.

Таблица 3

Оценка различий выполнения критериев эффективности занятий у пациентов мужского и женского пола

|

Критерий оценки |

|

|

Оценка t-критерия (р≤0,05) |

|

Мотивация |

2,8 |

2,02 |

Различия значимы |

|

Эффективность выполнения задания |

2,1 |

Эмпирическое значение находится в зоне неопределенности |

|

|

Полученный от занятий результат |

2,9 |

Различия значимы |

Оценка с помощью t-критерия Стьюдента подтвердила, что эффективность выполнения задания у пациентов мужского и женского пола статистически не имеет различий, различия в мотивации и по полученным результатам значимы.

Заключение

1. Были предложены критерии оценки и шкала оценки эффективности логопедических занятий с группами пациентов на основе гендерных различий. Критерии оценки включали: мотивацию к занятиям, эффективность выполнения задания, полученный от занятий результат. Эффективность оценивалась по четырехбалльной шкале от 1 до 4.

2. Среди случайно выбранных пациентов разных полов обнаружено, что у лиц женского пола мотивация к занятиям и полученный результат выше, чем у мужчин. Однако эффективность выполнения заданий различается незначительно.

3. Проведена оценка различий выполнения критериев эффективности занятий у пациентов мужского и женского пола с помощью t-критерия Стьюдента, подтвердившая выводы, сделанные путем сравнения оценочных коэффициентов.

Библиографическая ссылка

Рыкова Н.В., Марахова А.И., Рыков С.Л. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ С ГРУППАМИ ПАЦИЕНТОВ НА ОСНОВЕ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ // Современные проблемы науки и образования. 2022. № 6-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=32183 (дата обращения: 15.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.32183