Клапаны играют важную роль в организации кровотока и лимфотока по бедренным сосудам в условиях нормы и эксперимента [1]. Такой вывод можно сделать и на основании изучения лимфатических сосудов другой локализации [2]. Изменения сосудистой системы при воздействии инфразвука наиболее подробно изучены на лимфатических сосудах, чаще всего – на сосудах брыжейки тонкой кишки и грудном протоке. Сначала происходит расширение лимфатических сосудов и их клеточные изменения (в строении мембран, митохондрий и эндоплазматической сети). Затем наступает неравномерное сужение сосудов и возникают тканевые изменения в их стенках, включая деструкцию миоцитов [3]. Наконец, наблюдаются вторичная дилатация лимфатических сосудов и явления фиброза их стенок с расправлением запасных складок в пучках коллагеновых волокон, которые вытесняют и замещают мышечно-эластический комплекс. Створки клапанов деформируются и не смыкаются [4]. Фиброз и ригидность стенки лимфатических сосудов и деформация их клапанов являются причиной резко выраженных нарушений лимфотока [5, 6]. Лимфатические сосуды утрачивают четковидную форму, в области их клапанов значительно снижается содержание миоцитов. Более крупные и толстостенные лимфатические протоки и стволы, узлы изменяются под влиянием инфразвука медленнее и в меньшей степени [1, 3].

Цель исследования – сравнить изменения в строении вен и лимфатических сосудов при воздействии инфразвука на живой организм.

Материалы и методы исследования

Работа выполнена на 90 беспородных белых крысах в возрасте 4–12 месяцев. Контрольную группу составили 30 животных, остальных подвергали воздействию инфразвука интенсивностью 100 Дб и с частотой 16 Гц, для чего их ежедневно помещали на 3 ч на протяжении шести недель в инфразвуковую камеру. Изучаемых крыс усыпляли хлороформом [7], в том числе в конце первого дня и в конце каждой недели эксперимента на протяжении шести недель. Строение стенок бедренной вены и бедренных лимфатических сосудов крыс изучали с использованием гистологических и электронно-микроскопических методов исследования.

Исследовали гистологические срезы сосудов толщиной 5–6 мкм, окрашенных гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван Гизону и Вергеффу, орсеином по Унна – Тенцеру, импрегнированных солями серебра по Бильшовскому – Грос, а также тотальные препараты лимфатических сосудов, изготовленные по методике В.М. Петренко (2000, 2001). Тотальные препараты окрашивались галлоцианином по Эйнарсону, гематоксилином, орсеином, а также гистохимическими и иммуногистохимическими способами. Микроскопическое изучение стенок толстостенных лимфатических сосудов проводилось также на толстых срезах толщиной 10–15 мкм [8].

Морфометрические исследования сосудов проводили с помощью окуляр-микрометра (ок. 7) – измерялась ширина бедренной вены, длина и ширина лимфангионов. Вычисление объема лимфангионов проводили по формуле В.М. Петренко (1987) – объём лимфангиона рассчитывали по упрощенной формуле эллипсоида [9]. Подсчет клеточных элементов производили с использованием сетки Стефанова (ок. 7, об. 40). Цифровые показатели обрабатывали методом вариационной статистики по Н.А. Плохинскому [10].

Для электронно-микроскопического исследования фрагменты стенок сосудов фиксировали в 3 % буферном растворе глютаральдегида в течение 1,5 ч, после чего отмывали в фосфатном буфере (рН 7,4). Постфиксацию осуществляли в 2 % растворе четырехокиси осмия в течение двух часов. Затем материал обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации и заливали в эпон-аралдит. Ультратонкие срезы исследовали на электронном микроскопе JEM-2.

Результаты исследования и их обсуждение

Форма бедренной вены и в контроле, и в эксперименте была одинаковой – вид уплощенной трубки (цилиндра), в опыте изменялись ее ширина и строение стенок.

В конце первого дня опыта выявлены внутриклеточные изменения стенок вены – расширение канальцев эндоплазматической сети, набухание митохондрий, вакуолизация цитоплазмы, увеличение межклеточных промежутков.

В течение первой недели воздействия инфразвука вена расширялась, причем по-разному на своем протяжении: ширина межклапанных частей увеличивалась до 105 % по сравнению с контролем, а ширина клапанных частей – до 130 %. Происходило растяжение клапанов вены с раздвижением их валиков и уменьшением их способности ограничивать обратный кровоток. Усиливались уже описанные ультраструктурные изменения венозной стенки, содержание в ней гладких миоцитов уменьшилось на 2 %, а в области клапанов – на 20 %. Мышечные пучки становились более поперечными, особенно в клапанных частях вены.

На второй неделе эксперимента расширение бедренной вены достигало 110 % от контрольного уровня, но ширина ее клапанных частей оставалась на прежнем уровне (расширение до 130 %). Число гладких миоцитов в венозной стенке уменьшилось на 4 %, а около венозного клапана, в латеральной стенке аксиального синуса – на 7 %. Описанные ультраструктурные изменения нарастали, включая разрывы крист митохондрий и эндоплазматической сети, набухание клеточных ядер и снижение их базофилии (рис. 1).

Рис. 1. Стенка бедренной вены белой крысы в конце первой недели воздействия инфразвука: А – миоцит с набухшими миофибриллами (показаны стрелками); Б – эндотелиоцит с расширенной эндоплазматической сетью (1) и набухшим ядром (2). Увеличение х10000

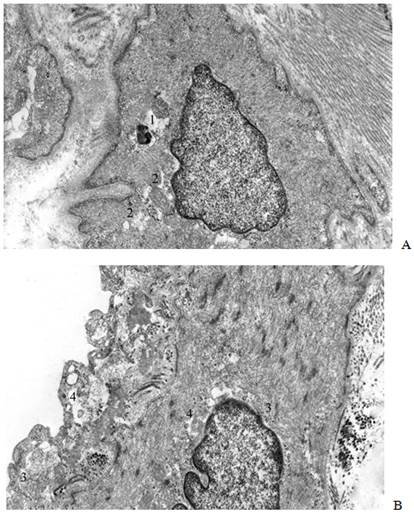

В течение третьей недели воздействия инфразвука бедренная вена сужалась до 40 % по сравнению с контролем и до 30 % по сравнению с концом второй недели эксперимента. Клапанные части вены становились уже в 1,5 раза по сравнению со второй неделей и до 20 % по сравнению с контролем. Число гладких миоцитов в венозной стенке стало меньше на 2 % по сравнению с предыдущей неделей эксперимента и на 8 % – по сравнению с контролем. Миоциты стали более плотными и базофильными (рис. 2).

Рис. 2. Стенка бедренной вены белой крысы в конце второй недели воздействия инфразвука: А – миоцит: большая лизосома (1), эндоплазматическая сеть расширена (2); Б – эндотелиоцит: эндоплазматическая сеть расширена (3), митохондрии набухшие (4). Увеличение х10000

На четвертой неделе воздействия инфразвука наблюдалась вторичная неравномерная дилатация бедренной вены. Ее ширина достигала 90 % по сравнению с контролем, а ширина клапанных частей – 110 %. Число гладких миоцитов уменьшилось на этом этапе опыта на 15 %, а за четыре недели – на 20 %. На пятой неделе воздействия инфразвука продолжилось неравномерное расширение вены – до 94 % по сравнению с контролем, а в области клапанов – до 120 %. Число гладких миоцитов уменьшилось на этом этапе опыта еще на 12 %.

В конце шестой недели эксперимента средняя ширина бедренной вены составила 115 % по сравнению с контролем, ширина ее клапанных частей осталась прежней. По сравнению с предыдущим сроком исследования удельное содержание гладких миоцитов в венозной стенке уменьшилось еще на 11 %. В этот срок тотальные препараты бедренной вены, окрашенные галоцианином, становятся заметно светлее, что коррелирует с гибелью клеток и обрушением соединительнотканного каркаса истончающейся венозной стенки.

Бедренные лимфатические сосуды на первой неделе воздействия инфразвука изменялись подобно вене, но значительнее: их первичная дилатация достигала 200 %по сравнению с контролем. Навторой неделе расширение просвета лимфатических сосудов уменьшилось до 150 % по сравнению с контролем, но появилисьучастки изменений тонких стенок клапанных синусов в виде их сужений по длине и выпячиваний. Некоторые лимфангионы сужались вдвое по сравнению с контролем, их эллипсовидная форма сменялась на палочковидную или жгутообразную. Их клетки набухали, в них выявлялись ультраструктурные изменения.

Через неделю ширина лимфатических сосудов возвращалась к контрольным значениям, но сохранялись и целиком суженные лимфангионы, количество которых достигало 14 %, а количество лимфангионов с местными преобразованиями – 28 %. Возросло число, глубина и протяженность деформаций по периметру лимфангионов. Сокращения стенок переходили в круговые. Нарушалась форма клапанных частей лимфатических сосудов: появились неодинаковые по форме и размерам сужения в основаниях клапанов, клапанные заслонки смещались относительно друг друга. Эти изменения могут привести к неспособности клапанов ограничивать обратный лимфоток и к лимфостазу [1, 6].

С четвертой недели воздействия инфразвука наступало вторичное, еще более значительное расширение бедренных лимфатических сосудов. Их четковиднаяформа сменялась трубковидной: сужения между межклапанными сегментами отсутствовали почти полностью. В конце шестой недели эксперимента ширина лимфатических сосудов втрое превышала контрольный уровень.

На четвертой-пятой неделях полностью суженные лимфангионы отсутствовали, число местных преобразований стенок лимфангионов на их протяжении возросло, лимфангионы сглаживались, а лимфатические сосуды приобретали извитые контуры. Изменялось и строение их стенок. Миоциты размещались в них все более рыхло, располагались только в одном слое, утрачивался второй слой с косопродольными пучками. Сеть истончающихся эластических волокон растягивалась, пучки коллагеновых волокон становились толстыми, местами лентовидными, поперечными или косопоперечными, почти без складок. Мышечная сеть была сильно растянутой и фрагментированной. Такие преобразования стенок лимфатических сосудов ведут к снижению их эластичности и прочности [1, 2].Поскольку клапаны расположены на пути и прямого, и обратного лимфотоков, то под ударным воздействием лимфотока они изменяются первыми.

Содержание гладких миоцитов в мышечных манжетках лимфангионов при воздействии инфразвука прогрессивно уменьшалось – до 95 и 90 % на первой и второй неделях, 75 % на третьей неделе и 45 % к шестой неделе. Резкое снижение числа миоцитов в стенках сильно суженных сосудов происходит на третьей неделе. На второй и третьей неделях опыта выявлены локальное сосредоточение гладких миоцитов, их укорочение и уплотнение, особенно в спазмированных лимфангионах. Веретеновидные и палочковидные в норме ядра миоцитов в эксперименте сначала становились короткими и утолщенными, овальными и более базофильными, затем растягивались и просветлялись. При воздействии инфразвука мышечные пучки выпрямлялись с уменьшением количества косых пучков. В местах спазмирования сосудистой стенки определялись короткие, толстые (состоящие из трех-четырех рядов клеток) мышечные пучки. В процессе опыта сетевидная и разветвленно-линейная миоархитектоника лимфангионов сохранялась, однако мышечная сеть разрыхлялась, особенно через четыре-пять недель опыта, когда преобладали короткие и тонкие, состоящие из одного ряда клеток мышечные пучки разной ориентации.

Заключение

Лимфатические сосуды и бедренная вена при воздействии инфразвука изменяются по-разному, поскольку имеют разное строение стенки. Большая устойчивость вены определяется ее геометрическими характеристиками и упруго-вязкими свойствами стенок, которые гораздо выше, чем у лимфатических сосудов [11]. Поэтому при воздействии инфразвука на живой организм строение бедренной вены изменяется медленнее и в меньшей степени. Она оказалась более устойчивой к влиянию инфразвука, чем бедренные лимфатические сосуды. При этом все сосуды испытывают сходные изменения, проходящие в три этапа.

На первом этапе преобладают расширение, ультраструктурные преобразования и функциональные расстройства сосудов. На втором этапе происходит неравномерное сужение сосудов и выраженные гистоструктурные изменения в их стенках. На третьем этапе обнаружена вторичная дилатация сосудов и необратимые изменения в строении их стенок. Причем такие изменения происходят быстрее и гораздо значительнее в лимфатических сосудах, которые подвергаются ярко выраженным разнообразным деформациям и цито-гистологическим деструкциям. Это можно объяснить меньшей толщиной стенок лимфатических сосудов и более тонким их строением [6], а значит, меньшей ригидностью и большей проницаемостью для инфразвука. В более толстостенной бедренной вене локальные деформации стенок обнаружены не были. Они определялись в бедренных лимфатических сосудах, особенно в тонких латеральных стенках их клапанных синусов. По этой же причине более тонкостенные лимфатические сосуды расширялись быстрее и значительнее, чем вена. Меньшей толщиной и плотностью стенок, особенно наружной адвентициальной оболочки лимфатических сосудов, играющей роль протектора [1, 2], можно объяснить большую, чем в вене, гибель клеток, в том числе гладких миоцитов. Это способствовало большей дилатации лимфатических сосудов, изменению их формы от простого расширения в начале опыта (первые две стадии) до утрачивания четкообразности (изогнутая на протяжении, уплощенная трубка) в конце опыта, морфогенезу разнообразных деформаций их лимфангионов в целом (расширенные, палочковидные и жгутообразные сегменты) и их участков (локальные деформации – односторонние стяжки и смежные вздутия стенок, двухсторонние и круговые стяжки). Форма бедренной вены и в контроле, и в эксперименте была одинаковой – вид уплощенной трубки (цилиндра).

Библиографическая ссылка

Красноруцкая И.С., Петренко Е.В. СТРОЕНИЕ БЕДРЕННОЙ ВЕНЫ И БЕДРЕННЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ СОСУДОВ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФРАЗВУКА НА ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ // Современные проблемы науки и образования. 2022. № 6-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=32122 (дата обращения: 15.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.32122