Одной из наиболее актуальных и не до конца решенных проблем современной травматологии и ортопедии являются несращения и посттравматические деформации проксимального отдела бедренной кости (ПОБК). Это связано со многими причинами, одной из которых становится варусная деформация ПОБК, приводящая к стойким нарушениям биомеханики тазобедренного сустава и укорочению всей нижней конечности. Технологии оперативного лечения на современном этапе заключается в проведении вальгизирующей межвертельной остеотомии с последующей фиксацией пластиной или устройством внешней фиксации [1, 2].

При этом накостный остеосинтез травматичен, так как сопровождается обширным доступом, приводящим к массивному повреждению мягких тканей [Ошибка! Закладка не определена.], что сопровождается кровопотерей [Ошибка! Источник ссылки не найден.], формированию сверлом многочисленных отверстий для проведения винтов, что приводит к снижению прочностных характеристик костной ткани, которые у пациентов старшей возрастной группы и так далеки от нормальных.

Чрескостный остеосинтез предоставляет возможность дозированной или одномоментной коррекции имеющейся деформации, обеспечивает малоинвазивную стабильную фиксацию, однако сопряжен с проблемами, связанными с прохождением спиц через мягкие ткани, а именно болевыми ощущениями и часто встречающимися поверхностными, а иногда и глубокими нагноениями в области спиц и стержней аппарата внешней фиксации.

Закрытый интрамедуллярный остеосинтез [5] представляется одним из наиболее оптимистичных методов оперативного лечения, однако его техника в случаях выполнения вальгизирующей остеотомии бедра не до конца отработана.

Цель работы – представить опыт практического применения техники чрескожной межвертельной вальгизирующей остеотомии ПОБК с последующим закрытым интрамедуллярным остеосинтезом на клиническом примере.

Материалы и методы исследования

Показанием для оперативного лечения пациентов стало стойкое нарушение функции нижней конечности. После проведения стандартного обследования пациенты поступали в травматологическое отделение УИТО.

Техника оперативного лечения заключалась в следующем. Положение пациента на операционном столе на боку (Рис. 1). Первым этапом производится введение стержня диаметром 8 мм через большой вертел в нижний полюс головки бедренной кости, который играет роль своеобразного джойстика (Рис. 2). Уровень предстоящей остеотомии определяется следующим образом: по оси шейки бедра проводится линия в латеральном направлении, под углом 130° к которой от верхушки большого вертела в дистальном направлении проводится вторая линия (Рис. 3). Их пересечение с наружной стенкой бедренной кости определяет уровень остеотомии (Рис. 4).

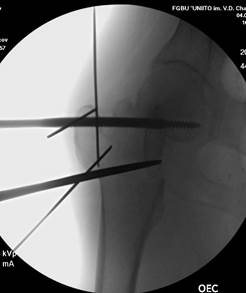

В будущую точку входа остеотома сразу медиальнее верхушки большого вертела вводится спица по оси бедра, а латеральнее ее, в верхушку вертела, проводятся две спицы, задачей которых становится отклонение инструмента. Сверлом диаметром 2,3–3 мм на уровне остеотомии через разрез 1 см по наружной поверхности бедра выполняется разметка и проработка линии остеотомии (Рис. 5), которая проводится долотом (Рис. 6).

С целью латерализации диафизапод под среднюю треть бедра подкладывается параллелепипед высотой 30 см, после появления подвижности на уровне остеотомии. Проксимальный отломок с помощью стержня-джойстика приводится, и при этом происходит изменение шеечно-диафизарного угла в сторону коррекции его положения (Рис. 7).

В случае нормализации положения производится закрытый интрамедуллярный остеосинтез типовыми конструкциями стандартным образом (Рис. 8).

Нами представляется клинический пример, наглядно демонстрирующий предлагаемую технологию.

Пациент 66 лет, ведущий активный образ жизни. В марте 2013 г. почувствовал боли и затруднение при ходьбе, факта травмы не указывает, в лечебное учреждение не обращался. На протяжении 30 дней постепенно нарастал болевой синдром, увеличилось укорочение правой нижней конечности, прогрессировало ухудшение опороспособности. Через 2 месяца после появления болевого синдрома обратился в травматологическое отделение УИТО.

При осмотре жалобы на боли при движениях в правом тазобедренном суставе, укорочение правой нижней конечности на 2 см, хромота при ходьбе, использование дополнительной опоры.

На рентгенограммах выявлен подголовчатый перелом правого бедра, который, учитывая постепенное нарастание симптоматики, решено было трактовать как стрессовый (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

В клинике выполнена чрескожная вальгизирующая остеотомия с фиксацией стержнем Gamma-3 (Ошибка! Источник ссылки не найден.) по представленной методике.

На вторые сутки после проведения операции пациент вертикализирован, начал ходить с костылями с постепенно увеличивающейся нагрузкой на нижние конечности. С тростью начал передвигаться в срок 3 месяца после операции, через 6 месяцев после операции начал ходить без костылей и трости. Через 12 месяцев после операции объем движений в тазобедренном суставе полный, двигательный режим без ограничений, не хромает. Симптом Тренделенбурга отрицателен.

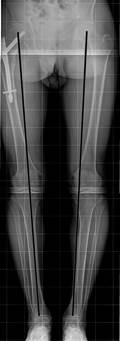

Рентгенологически отмечается сращение как шейки бедра, так и остеотомии, форма проксимального отдела бедра восстановлена (Ошибка! Источник ссылки не найден.). На телерентгенограмме (Рис. 9) нижних конечностей ось правой нижней конечности восстановлена, правильная, в то время как на неоперированной конечности отмечается незначительная варусная деформация.

|

|

|

|

Рис. 1. Положение пациента на операционном столе |

Рис. 2. Проведен стержень-джойстик |

|

|

|

|

Рис. 3. Предполагаемая коррекция шеечно-диафизарного угла |

Рис. 4. Уровень остеотомии |

|

|

|

|

Рис. 5. Проведение входной и отклоняющих спиц, разметка линии остеотомии

|

Рис. 6. Остеотомия

|

|

|

|

|

Рис. 7. Латерализация диафиза и приведение джойстика |

Рис. 8. Фиксация интрамедуллярным стержнем |

|

|

|

|||||||||

|

Рис. 9. Подголовчатый перелом правого бедра |

Рис. 10. Произведена остеотомия по указанной технологии, шеечно-диафизарный угол 130° |

|||||||||

|

|

|

|||||||||

|

Рис. 11. Результат через 1 год. Имеется сращение шейки бедра и области остеотомии. Достигнутая коррекция сохраняется. Признаков аваскулярного некроза головки бедра нет |

Рис. 9. Телерентгенограмма нижних конечностей. Ось правой нижней конечности в результате операции правильная, в то время как на неоперированной конечности отмечается незначительная варусная деформация |

Результаты исследования и их обсуждение

Малоинвазивность вмешательства, минимальная кровопотеря и отсутствие опор аппарата внешней фиксации обеспечили раннюю активизацию пациента. Компоненты деформации были устранены полностью. Пациент социализирован, работает по специальности.

Заключение

Вальгизирующая межвертельная остеотомия, выполненная чрескожно, и закрытый интрамедуллярный остеосинтез, выполненный после коррекции формы проксимального отдела бедренной кости, являются современным методом реконструктивной хирургии проксимального отдела бедра. Данные технологии развиваются согласно общему направлению, являющемуся своеобразной «генеральной линией» в современной травматологии и ортопедии – интрамедуллярному малоинвазивному остеосинтезу, сочетающемуся с применением современных и классических ортопедических приемов.

Библиографическая ссылка

Бердюгин К.А., Шлыков И.Л., Шалин А.С. МАЛОИНВАЗИВНЫЙ ВНУТРИКОСТНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ В ЛЕЧЕНИИ НЕСРАЩЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ) // Современные проблемы науки и образования. 2022. № 6-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=32110 (дата обращения: 31.12.2025).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.32110