Персональный подход в медицине, как известно, является одним из важнейших приоритетов развития здравоохранения; его реализация в целях профилактики диагностики, лечения, реабилитации базируется на учете индивидуальных характеристик организма. Стартовым методом при оценке физического состояния индивидуума может являться метод конституционального анализа [1], позволяющий, наряду с оценкой анатомо-антропометрических параметров, определить принадлежность обследуемого к различным конституциональным типам (соматотипам) [2]. Этот антропометрический подход, в дополнение к таким современным исследованиям, как биоимпедансометрия и др. [3; 4], многократно апробирован, дает объективные данные, существенных финансовых и временных затрат не требует; поэтому внедрение его в практическую медицину можно считать необходимым. Необходимость конституционального анализа и оценки физического статуса заключается в том, что имеются конституциональные предрасположенности детей и взрослых к развитию ряда заболеваний, а также неодинаковая эффективность лечения и реабилитации у представителей разных соматотипов [5; 6]. Идентификация конституциональной принадлежности человека тесно связана с оценкой физического статуса. Под термином «конституция» понимают наследственные и приобретенные свойства организма, которые являются комплексом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей. При изучении человека интегративная антропология создает принцип целостности, это основывается на единстве общей, частной и локальной конституции [7]. Поэтому конституция – это определяемое комплексом генетических и фенотипических маркеров основная биологическая характеристика целостного организма, все это связано с реактивностью организма [8; 9].

Цель исследования. Определение количественных особенностей соматотипологической принадлежности детей-киргизов в возрасте от четырех до семи лет.

Материал и методы исследования

Проанализированы антропометрические и конституциональные параметры 800 детей киргизской национальности, из них 400 человек - мальчики, 400 - девочки, использованы анатомо-антропометрические и биоимпедансометрические методы.

Таблица 1

Количество детей (распределение по возрасту и полу)

|

Годы |

Количество, чел. |

|

|

мужской пол |

женский пол |

|

|

4 |

100 |

100 |

|

5 |

100 |

100 |

|

6 |

100 |

100 |

|

7 |

100 |

100 |

|

Всего: |

800 |

|

Средний возраст детей 5,5±0,2 года (девочки) и 5,4±0,2 года (мальчики). Используя рекомендации С.И. Изаак и др. [10], схему В.Г. Штефко – А.Д. Островского в модификации С.С. Дарской [11; 12], осуществили соматотипирование. При соматотипировании классифицирующими признаками явились формы спины, грудной клетки, живота и ног, развитие скелета, скелетной мускулатуры и жироотложения, оцениваемые балльной системой. В результате различали астеноидный, торакальный, мышечный, дигестивный соматотипы. При невозможности идентификации таковых (несоответствии с балльной оценкой) диагностировали носительство неопределенного соматотипа.

Результаты исследования и их обсуждение

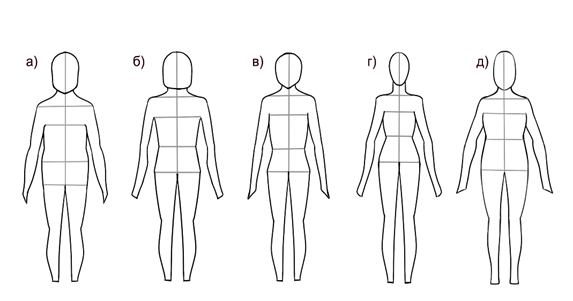

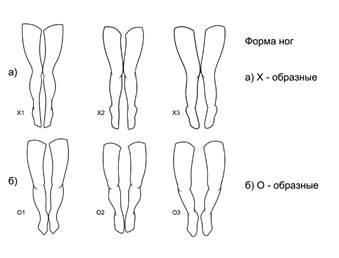

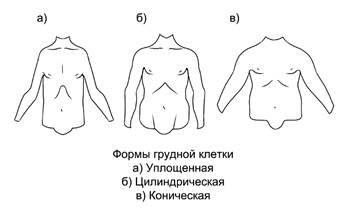

В результате исследований получили данные о соматотипологических особенностях детей мужского и женского пола в первом детском возрасте. В итоге выявлены представители следующих соматотипов: дигестивный, мышечный, торакальный, астеноидный и неопределенный. Схематическое изображение соматотипирования отображено на рисунке 1. При соматотипировании в качестве значимых критериев учитывались форма нижних конечностей и форма грудной клетки детей (рис. 1-3).

Рис. 1. Схематические изображения соматотипов: а) дигестивный; б) мышечный; в) торакальный; г) астеноидный; д) неопределенный тип

Рис. 2. Формы нижних конечностей

Рис. 3. Разные формы грудной клетки

Проанализированы результаты соматотипирования у детей на протяжении от 4 до 7 лет (табл. 2).

Таблица 2

Распределение детей по соматотипам (в %)

|

Пол, возраст (годы) |

n |

Соматотип |

||||

|

астеноидный |

торакальный |

мышечный |

дигестивный |

неопределенный |

||

|

Девочки |

||||||

|

4 |

100 |

12 |

23 |

17 |

14 |

34 |

|

5 |

100 |

17 |

18 |

17 |

18 |

30 |

|

6 |

100 |

22 |

16 |

15 |

22 |

25 |

|

7 |

100 |

30 |

15 |

14 |

28 |

13 |

|

Мальчики |

||||||

|

4 |

100 |

14 |

16 |

18 |

16 |

36 |

|

5 |

100 |

14 |

15 |

19 |

16 |

36 |

|

6 |

100 |

20 |

16 |

16 |

28 |

20 |

|

7 |

100 |

25 |

13 |

15 |

32 |

15 |

Примечание: n - число наблюдений.

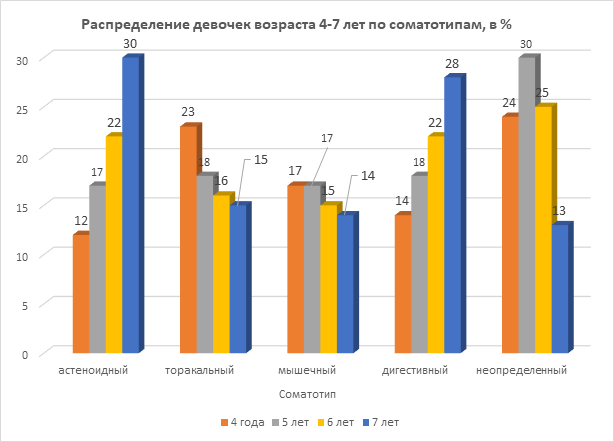

Относительное количество представительниц астеноидного соматотипа в возрасте 4 года составляет 12%, в возрасте 5 лет этот показатель повышается в 1,41 раза, в 6 и 7 лет повышается в 1,83 и 2,5 раза соответственно (рис. 4). Носители торакального соматотипа среди представителей женского пола 4-летнего возраста составляют 23%, число 5-летних снижается в 1,28 раза и в 1,44 и 1,53 раза уменьшается в 6- и 7-летнем возрастах соответственно. Относительное количество носительниц мышечного соматотипа в возрасте четыре года составляет 17%, в 5 лет такой же показатель остается, в 6 лет в 1,13 раза снижается, т.е. составляет 13%, в 7 лет – в 1,21 раза, или 14%. Количество представительниц дигестивного соматотипа в 4 года составляет 14%, а в 5 лет 18%, в 6-летнем возрасте 22% и в 7 лет - 28%, т.е. с увеличением возраста количество девочек дигестивного соматотипа тоже увеличивается. С неопределенным соматотипом в 4-летнем возрасте девочки составляют 34%, в пятилетнем возрасте количество снижается в 1,13 раза, в 6 лет и 7 лет - в 1,36 и 2,61 раза соответственно, т.е. с увеличением возраста количество носительниц неопределенного соматотипа снижается.

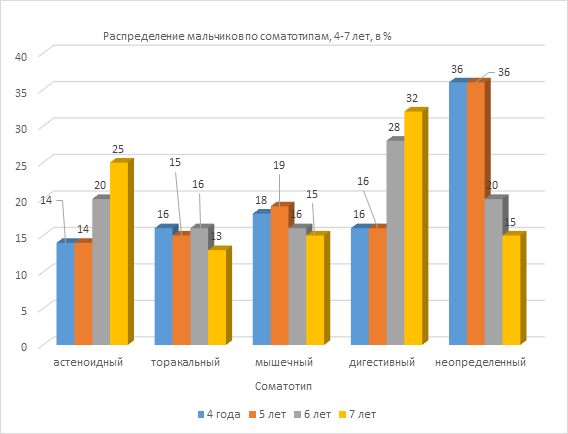

Представителей мужского пола астеноидного соматотипа в возрасте 4 года и 5 лет - 14%, в 6 лет этот показатель возрастает в 1,42 раза, в 7 лет – в 2,5 раза (рис. 5). Если в четырехлетнем возрасте процентное соотношение носителей торакального соматотипа составляет 16%, то в 5- и 6-летнем возрасте такое количество сохраняется, а в 7-летнем возрасте в 1,23 раза уменьшается (13%). В возрасте четыре года количество представителей мышечного соматотипа составляет 18%, в 5 лет почти не меняется, в 6 и 7 лет снижается в 1,13 и 1,2 раза соответственно.

Количество представителей дигестивного соматотипа в возрасте 4 года и 5 лет составляет 16%, их процентное значение увеличивается в 1,75 раза в возрасте 6 лет, или составляет 28%, и в 7 лет – в 2,0 раза, или 32%, т.е. количество мальчиков - носителей дигестивного соматотипа от четырех- к семилетнему возрасту увеличивается. Число носителей неопределенного соматотипа в возрасте 4 года составляет 36%, в 5-летнем возрасте этот же показатель остается, в 6 лет в 1,8 раза уменьшается, или составляет 20%, и в 7-летнем возрасте в 2,4 раза уменьшается и составляет 15%, т.е. количество носителей неопределенного соматотипа в возрастном периоде от четырех до семи лет уменьшается.

Рис. 4. Процентные показатели девочек в возрасте от 4 до 7 лет по соматотипам (в %)

Мы сравнили гендерные различия по распределению представителей разных соматотипов у детей первого детского возраста с учетом возраста. У представителей женского пола по сравнению с представителями мужского пола относительное количество носительниц астеноидного соматотипа в четырехлетнем возрасте меньше в 1,17 раза, в пятилетнем возрасте увеличивается в 1,21 раза, в шестилетнем и семилетнем возрастах увеличивается в 1,10 и в 1,2 раза соответственно, т.е. количество девочек - носительниц астеноидного соматотипа в переходе от четырех- до семилетнего возраста увеличивается. Количество носительниц торакального соматотипа в возрасте 4 года в 1,44 раза больше по сравнению с представителями мужского пола, в 5 лет – в 1,2 раза больше, в 6 лет – такое же количество остается и в 7-летнем возрасте – в 1,15 раза больше, т.е. количество носительниц торакального соматотипа во всех возрастах (4-7 лет) больше, чем представителей мужского пола.

Рис. 5. Диаграмма распределения по соматотипам мальчиков в возрасте от 4 до 7 лет (в %)

Встречаемость девочек мышечного соматотипа в 4-летнем возрасте в сравнении с мальчиками того же возраста в 1,06 раза меньше, в 1,12 раза меньше в 5 лет, а в 6- и 7-летнем возрасте – в 1,07 раза меньше, т.е. количество представительниц мышечного соматотипа в возрасте 4-7 лет меньше по сравнению с мальчиками мышечного соматотипа соотвествующего возраста. Встречаемость носительниц дигестивного соматотипа в 4-летнем возрасте сравнительно с мальчиками дигестивного соматотипа того же возраста в 1,14 раза меньше, а в 5-летнем возрасте – в 1,13 раза увеличивается, в 6 лет – в 1,27 раза уменьшается и в 7 лет – в 1,14 раза уменьшается, т.е. количество девочек дигестивного соматотипа в 5-летнем возрасте больше, чем мальчиков того же соматотипа, а в в возрасте 6 и 7 лет обратно уменьшается. Количество носительниц неопределенного соматотипа в сравнении с представителями мужского пола того же возраста в 1,06 раза меньше, в 5 лет - в 1,2 раза меньше, в 6 и 7 лет - больше в 1,25 и 1,15 раза соответственно, т.е. количество носительниц неопределенного соматотипа в сравнении с мальчиками в возрасте 4-5 лет меньше, а в возрасте 6-7 лет увеличивается.

Выводы. Исходя из вышеизложенных данных, можно сделать следующие выводы: среди детей обоего пола киргизской национальности в возрасте от четырех до семи лет определяются следующие соматотипы в процентных соотношениях в зависимости от возраста: астеноидный – 12-30%, торакальный – 13-23%, мышечный – 15-19%, дигестивный – 14-32% и неопределенный – 15-36%. Сравнительное количество носителей разных соматотипов гендерных различий почти не имеет, но возрастные изменения наблюдаются. И у девочек и у мальчиков в возрастах 4 года и 5 лет преобладает неопределенный соматотип (24-30% - мальчики, 36% - девочки), в 7-летнем возрасте с показателем 28% у мальчиков и 32% у девочек преобладет дигестивный соматотип, и в этом же возрасте также преобладает астеноидный соматотип, у мальчиков составляет 30% и у девочек 25%. Во всех периодах первого детского возраста, т.е. от 4 до 7 лет, самым неизменчивым остается количество носителей мышечного соматотипа, относительное количество данного соматотипа в возрасте 4 года составляет 1

Библиографическая ссылка

Жаныбек Кызы К.Ж. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА ПО СОМАТОТИПАМ // Современные проблемы науки и образования. 2022. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=31701 (дата обращения: 16.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.31701