В настоящее время в различных странах мира просматривается стремление к обучению плаванию детей 3–5 лет, а также грудного возраста. В некоторых детских спортивных школах пытаются привлечь к занятиям спортом детей из детских садов. С точки зрения массового оздоровления детей, формирования здорового образа жизни плавание или ходьбы на лыжах зарекомендовали себя хорошо. Между тем нельзя придавать работе с детьми данной возрастной категории спортивную направленность, поскольку это может привести к вредным последствиям. Исследования Н.П. Любецкого, О.С. Мавропуло, Н.С. Бендерского [1], а также А.В. Лысенко [2], И.А. Пономаревой [3] показывают, что значительно лучше опоздать с привлечением детей на некоторые этапы спортивного совершенствования на 2–3 года, чем сделать это на такой же срок раньше, форсируя тренировочный процесс. Этап спортивного совершенствования, согласно действующим Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СП), можно осуществлять в отношении детей, достигших 10-летнего возраста [4]. Поэтому с этой целью было принято решение о введении спортивно-оздоровительного этапа, или этапа начальной подготовки, на законодательном уровне [5].

Младший школьный возраст – значимый этап психологических и физиологических изменений в развитии ребенка, это особенно интенсивное развитие всех психических функций, формирование сложных видов деятельности, структуры мотивов и потребностей, нравственных норм, самооценки, элементов волевой регуляции поведения. Для нашего исследования данный возраст интересен тем, что во многих видах спорта он связан с началом тренировочного процесса, а значит, необходимо учитывать его особенности при планировании тренировочного процесса. Представленный этап также призван решить проблему низкойдвигательной активности детей данной возрастной категории, способствовать формированию физических и психологических качеств детей младшего школьного возраста для дальнейшего развития личности и улучшения спортивной подготовки на следующих этапах спортивного совершенствования. Чем больше ребенок получит положительных навыков (самодисциплина, серьезное отношение к учебе и спорту), тем лучше он справится с будущими трудностями в следующих возрастных периодах, поэтому учебно-тренировочный процесс необходимо построить таким образом, чтобы выполнять основные задачи данного периода подготовки. Основная задача тренера-преподавателя в этот период заключается в грамотном построении тренировочного процесса и применении средств восстановления для дальнейшей работы, связанной с выполнением физической, технической и тактической подготовки спортсмена (Е.Г. Шевырева, А.В. Петров, Д.Н. Архипова, О.В. Петрова [6]).

Спортивная тренировка – составная часть системы подготовки спортсменов, педагогический процесс физического воспитания, направленный на обучение приемам, тактике и тактическим действиям, совершенствование технико-тактического мастерства, развитие физических способностей, воспитание психических, моральных и волевых качеств, освоение системы знаний, закрепление и совершенствование навыков избранного вида спорта, приобретение специальных знаний по гигиене, самоконтролю, создание условий для высоких спортивных достижений [7]. На данном этапе особенно важно проводить тренировки по трем основным направлениям: физическая, теоретическая и морально-волевая подготовка. А.А. Банина подчеркивала, что начинающаяся подготовка юных спортсменов в основе своей должна быть ориентирована на общее физическое развитие и совершенствование основных двигательных навыков. Обязательным условием проведения тренировки является правильное и рациональное дозирование нагрузок на растущий организм [8].

Все это определило цель нашего исследования – выявление оптимальной модели психолого-педагогической работы тренера-преподавателя на начальном этапе подготовки с детьми младшего школьного возраста(по виду спорта «плавание»).

Объект исследования – тренировочный процесс учреждений дополнительного образования. Предмет исследования – деятельность тренера-преподавателя в секции плавания на начальном этапе.

Гипотеза исследования: модель тренировочного процесса на начальном этапе в секции плавания будет наиболее успешной, если:

– реализовывать в тренировочном процессе самостоятельные контролируемые занятия;

– использовать личностно-развивающие подходы на спортивно-оздоровительном этапе в плавании с целью повышения двигательной активности, правильного развития необходимых физических и психологических качеств для данного вида спорта;

– вести работу по повышению мотивации к занятиям избранным видом спорта.

Материал и методы исследования

Для решения поставленной задачи нами были проведены тестирование, определяющее уровень развития физической подготовки у занимающихся на спортивно-оздоровительном этапе для перехода на следующий этап, анкетирование. Педагогические наблюдения проводились на учебно-тренировочных занятиях этапа начальной подготовки на предмет определения качества выполнения физических и технических действий, темпов усвоения, педагогических и психологических аспектов с целью выявления оптимальной модели психолого-педагогической работы тренера-преподавателя. Исследование проходило в период с сентября 2019 г. по ноябрь 2021 г. на базе спортивной школы Олимпийского резерва города Ростова-на-Дону. В исследовании приняли участие 44 респондента младшего школьного возраста на этапе начальной подготовки (7–10 лет), занимающихся водными видами спорта.

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам физической подготовленности на начальном этапе исследования респонденты были разделены на две группы: контрольную и экспериментальную (табл. 1).

Таблица 1

Показатели физической подготовленности контрольной группы (КГ) и экспериментальной группы (ЭГ) на начальном этапе исследования

|

Усредненный показатель |

Бег 300 м, сек |

Бег 60 м, сек |

Прыжок в длину с места, см |

Прыжок в высоту, см |

Отжимание |

Подтягивание |

|

Контрольная группа |

13,1 |

10,3 |

150,2 |

65 |

11,6 |

6 |

|

Экспериментальная группа |

13,4 |

10,2 |

149,5 |

63 |

11,1 |

6 |

* – введение усредненного показателя позволит проследить динамику изменений в группе в целом

Исходные показатели, полученные на начальном этапе исследования, показали относительную равномерность созданных групп, а значит, работа, проведенная в ходе экспериментального исследования, позволит выявить влияние предложенного варианта использования самостоятельных занятий спортсменов на спортивно-оздоровительном этапе в секции плавания на достижение наибольшей эффективности построения тренировочного процесса.

В ходе исследования тренировочный процесс в обеих группах проводился 3 раза в неделю по 1,5 часа. Работа контрольной группы строилась по типовой программе. В экспериментальной группе использовались подходы, связанные с использованием методики, направленной на повышение эффективности физической и психической подготовки.

Работа на этапе начальной подготовки велась с применением предложенной нами методики работы с детьми, которая заключалась в развитии физических и психологических качеств. При обучении детей основам техники спортивных движений мы использовали упражнения, способствующие проявлению физических качеств в движениях, близких по характеру и структуре к изучаемым. Все эти упражнения вводились в тренировочные занятия в виде тестов, определяющих уровень физического развития и способность дифференцировать мышечные усилия.

Известно, что взаимосвязь ОФП (общая физическая подготовка) и СФП (специальная физическая подготовка) создает фундамент для достижения спортивного результата даже на начальном этапе подготовки, поскольку способствует достижению высокого уровня необходимых юному спортсмену знаний, умений, навыков, физических и морально-волевых качеств. В проведении тренировочных занятий мы делали упор на общефизическую и психологическую подготовку исходя из возрастных промежутков сенситивных периодов [9]. При этом были определены оптимальные соотношения разных разделов работы тренера на данном этапе (табл. 2).

Таблица 2

Соотношение видов спортивной подготовки в структуре тренировочного процесса

|

|

Этап начальной подготовки |

|

|

Виды подготовки |

1 год |

Свыше 1 года |

|

Теоретическая подготовка (%) |

1–2 |

1–2 |

|

Общая физическая подготовка (%) |

55–57 |

50–53 |

|

Специальная физическая подготовка (%) |

18–21 |

23–25 |

|

Техническая подготовка (%) |

16–19 |

16–19 |

|

Тактическая подготовка (%) |

1–2 |

1–2 |

|

Психологическая подготовка (%) |

1–2 |

1–2 |

Из таблицы 2 по нагрузке в тренировочном процессе этапа начальной подготовки видно, что большое значение уделяется общефизической нагрузке. Также особое значение имеют самостоятельные занятия детей, но при обязательном контроле со стороны тренера-преподавателя. Поэтому еще одной особенностью педагогического эксперимента явилось то, что в течение года с младшими школьниками из экспериментальной группы проводились организованные самостоятельные занятия, так как данная форма тренировочного процесса является одним из успешных вариантов развития физических качеств и улучшения спортивной подготовки на данном этапе. Выбранный алгоритм работы предполагал деятельность, связанную с развитием физической, психологической и теоретической подготовки, воспитательную работу и восстановительные мероприятия медико-биологического контроля с обязательным ведением дневника самостоятельных занятий.

Теоретический анализ показал, насколько важно развитие волевых качеств в спортивной деятельности и с какими трудностями и препятствиями приходится сталкиваться в ходе развития эмоционально-волевой сферы у детей. Говоря о психологической подготовке юных пловцов, мы учитывали тот факт, что особенностями детей этого возраста являются низкая мотивация к занятиям физическими упражнениям, а также несформированные волевые качества. Поэтому в тренировочном процессе для развития и повышения психологической подготовки мы использовали следующие методы: игровой метод, метод убеждения, метод принуждения, метод постепенно повышающихся трудностей, соревновательный метод, а также четкий контроль при выполнении упражнений, метод строевых упражнений, работу в парах, общение детей вне тренировочного времени, мастер-классы выдающихся спортсменов. Организацию тренером самостоятельных занятий в экспериментальной группе спортивно-оздоровительного этапа можно представить в виде следующей схемы (рис. 1).

Рис. 1. Вариант построения самостоятельных занятий в экспериментальной группе (по Н.Г. Озолину)

Индивидуальные занятия разрабатывались тренером исходя из показателей каждого занимающегося. В ходе тренировочного занятия и текущего контрольного тестирования тренер отмечал слабые стороны, «западающие» моменты в двигательной практике ребенка младшего школьного возраста (табл. 3).

Таблица 3

Построение самостоятельных занятий младших школьников по виду спорта «плавание»

|

Разминка |

Основная часть |

Заключительная часть |

||

|

Начало |

конец |

Начало |

Конец |

|

|

Упражнения на гибкость |

Упражнения на развитие силы (« быстрая сила») |

Упражнения на гибкость |

Дыхательные упражнения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Упражнения на развитие быстроты |

Упражнения на развитие силы («медленная сила») |

|

|

|

|

|

Упражнения на выносливость |

|

|

|

|

|

Упражнения на ловкость |

|

|

В качестве общих рекомендаций по организации самостоятельных занятий нами были обозначены:

1) систематический контроль со стороны тренера;

2) привлечение к контролю самостоятельных занятий родителей;

3) ведение дневника;

4) выполнение упражнений перед зеркалом (использование видеозаписи);

5) обучение навыкам самоконтроля.

Отдельным направлением организованной самостоятельной работы (имеющей особое значение для групп спортивно-оздоровительного этапа спортивной подготовки) было использование элементов самостоятельного поиска теоретических знаний, связанных с историей и современным развитием избранного вида спорта.

Таблица 4

Показатели физической подготовленности контрольной группы (КГ) и экспериментальной группы (ЭГ) на начальном этапе ретестирования

|

Усредненный показатель |

Бег 300 м, сек |

Бег 60 м, сек |

Прыжок в длину с места, см |

Прыжок в высоту, см |

Отжимание |

Подтягивание |

|

Контрольная группа |

12,1 |

10,0 |

160,4 |

101 |

17,6 |

8 |

|

Экспериментальная группа |

10,3 |

9,1 |

163,5 |

105 |

19,1 |

9 |

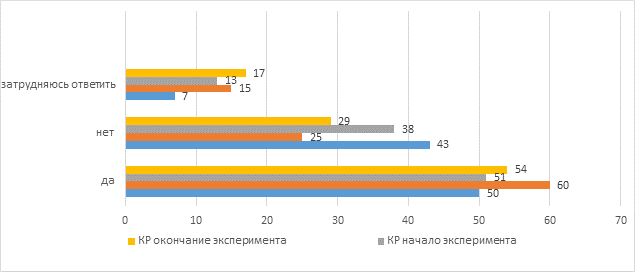

Полученные данные в экспериментальной группе более качественные по всем показателям. Отмечен прирост исследуемых показателей как по каждому юному спортсмену, так и в среднем по группе. Это означает, что для решения педагогических задач по реализации тренировочного процесса тренеру очень важно иметь положительный микроклимат в группе. Проведенное нами исследование показывает, что предложенный вариант работы способствует решению этой задачи. Как видно в таблице 4, за период педагогического эксперимента количество юных спортсменов, испытывающих дискомфорт при занятиях в секции «плавание», снизилось. Сохранение определенного затруднения у ряда юных спортсменов объяснимо и связано с разными способностями и скоростью усвоения учебного материала, что отражено на рисунке 2.

Рис. 2. Показатель удовлетворенности спортсменов экспериментальной и контрольной групп результатами деятельности

Представленные на рисунке 2 результаты психолого-педагогического анкетирования представляют для нас интерес, поскольку удовлетворенность собственной деятельностью является наибольшим по влиянию фактором, определяющим показатель мотивированного отношения к занятиям. Полученные материалы позволяют сделать выводы о повышении удовлетворенности собственными результатами

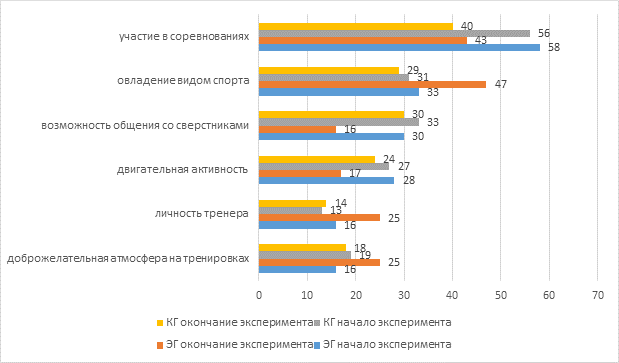

Для нашего исследования важно было также оценить субъективные факторы, определяющие изменение мотивационной сферы младших школьников, занимающихся в секции плавания, и объективные показатели (уровень физической подготовленности воспитанников). С этой целью было проведено анкетирование, в ходе которого выявлены направленность интереса к занятиям, а также ее изменение в течение года занятий. В анкете содержался один вопрос: «Что тебе нравится больше всего на тренировках?» с предложением пронумеровать предлагаемые ответы в порядке убывания значимости от более важного до менее важного (рис. 3).

Рис. 3. Результаты анкетирования направленности интереса к занятиям в спортивной секции на момент начала и окончания психолого-педагогического эксперимента

При анализе полученных результатов видно, что на спортивно-оздоровительном этапе занятий в спортивной секции в качестве ведущих мотивационных факторов дети младшего школьного возраста наиболее часто отмечали стремление участвовать в соревнованиях и реализацию внешних показателей (в беседах выяснилось, что это было связано с ожиданиями родителей либо друзей). А, как известно, мотивационные факторы внешней направленности не могут рассматриваться как стабильные и долговременные. Через год показатели меняются. Первую позицию в выборе детей – 55% – занимает теперь приобретение новых технических умений, что служит показателем сформированности интереса к данному виду спорта. Включение элементов состязательности в практику тренировочного процесса снизило положение данного показателя в шкале мотивационного выбора детей. Нам кажется, что для стабильного мотивированного выбора это положительная динамика, поскольку высокая мотивация к участию в соревнованиях при случае проигрыша в них может привести к разочарованию юного спортсмена в спортивных занятиях в целом.

Важное значение для юных спортсменов на данном этапе приобретает доброжелательная атмосфера на тренировках. Если в начале эксперимента на первое место ее ставили 16% респондентов, то к концу эксперимента данная характеристика усиливает свою рейтинговую позицию, ее выбирают более 25% опрошенных детей, что находит подтверждение и в научной литературе, где создание положительного климата в учебной группе является одним из основных психолого-педагогических средств формирования и развития положительного отношения к занятиям и соответствующей ему мотивации. Личность тренера в начале эксперимента занимает не очень высокую позицию – 16,1%. Для данной возрастной группы этот показатель объясняется достаточной зависимостью от агентов «первичной» социализации – родителей, а также недостаточным пониманием роли и места тренера в тренировочном процессе. Однако к концу эксперимента эти мотивы передвигаются на уже лидирующие позиции. Значимость данного показателя связана с определенностью и взаимосвязью результативности занятий с выполнением установок тренера и его роли в тренировочном процессе. Возможность общения с другими детьми в начале эксперимента выбирают 30% детей, к концу эксперимента этот показатель значительно уменьшается, его выбирают всего лишь 16% опрошенных. Мы объясняем это несколькими причинами. С одной стороны, это свидетельствует (как и снижение показателя «другое») о снижении роли внешних факторов – зависимости от мнения других спортсменов в секции, с другой – проведенная нами работа настолько была связана с формированием спортивного коллектива и общением детей за рамками тренировочного процесса (внетренировочная деятельность в рамках психолого-педагогического эксперимента), что акцент на данном показателе дети экспериментальной группы просто не ставили.

Для понимания роли занятий в секции плавания в жизни младшего школьника был предложены еще ряд вопросов, направленных на выявление соотношения занятий в спортивной секции с иными формами деятельности детей. В качестве опросника была взята методика, предложенная Л.Г. Харитоновой (табл. 5).

Таблица 5

Динамика показателей психолого-педагогической эффективности работы по формированию мотивации школьников к занятиям в спортивной секции

|

Показатель |

Периоды эксперимента |

|

|

Сентябрь 2019 г. |

Сентябрь 2021 г. |

|

|

На какое место среди других своих занятий и увлечений ты поставил бы занятие в спортивной секции (из пяти мест) |

1-е место – 35% 2-е место – 40% 3-е место – 15% ниже 3-го места – 10% |

1-е место – 60% 2-е место – 27% 3-е место – 10% ниже 3-го места – 3% |

|

Достаточно ли занятий в неделю для тебя в спортивной секции |

да – 52% нет – 38% не знаю – 10% |

да – 31% нет – 61% не знаю – 8% |

|

Занимаешься ли ты физической культурой, помимо занятий в спортивной секции |

не занимаюсь – 50% 1 раз в месяц – 15% 1 раз в неделю – 20% 2 раза в неделю – 10% более двух раз в неделю – 5% |

не занимаюсь – 21% 1 раз в месяц – 12% 1 раз в неделю – 27% 2 раза в неделю – 31% более 2 раз в неделю – 9% |

|

Насколько тебе комфортно (нет сложных ситуаций) заниматься в спортивной секции |

достаточно комфортно – 30% бывают сложные ситуации – 40% некомфортно – 20% затрудняюсь ответить – 10% |

достаточно комфортно – 70% бывают сложные ситуации – 20% некомфортно – 5% затрудняюсь ответить – 5% |

|

Удовлетворен ли ты своим результатом занятий в спортивной секции |

да – 50% не всегда – 45% затрудняюсь ответить – 5% |

да – 60% не всегда – 25% затрудняюсь ответить – 15% |

Как видно из таблицы, к концу эксперимента количество детей, для которых занятия в спортивной секции вышли на первое место из всех увлечений, увеличилось (60% против 35% в начале исследования). Мы можем объяснить это созданием комфортной ситуации и разнообразием деятельности, включающей не только тренировочные мероприятия, но и досуговую деятельность детей. Кроме того, вовлеченность в процесс работы родителей, друзей, одноклассников привела к восприятию занятий спортом не только в рамках спортивной секции.

Ответы о недостаточности занятий плаванием в неделю значительно возросли – с 38% в начале эксперимента до 61% к концу эксперимента. Такое повышение интереса к занятиям, а именно желание детей чаще ходить на тренировки, свидетельствует о формировании у них более осознанного подхода к тренировочному процессу. Еще раз отметим, что в связи с первым вопросом становится понятно, что для детей экспериментальной группы этапа начальной подготовки сам тренировочный процесс приобретает большую значимость, чем соревновательные мероприятия, а это является основой стабильной мотивации.

Выводы

Учебно-тренировочный процесс следует строить таким образом, чтобы выполнять основные задачи данного спортивного периода, а также обеспечить понимание тренером и спортсменом основных закономерностей. Данные закономерности заключаются в грамотной физической, технической и тактической подготовке спортсмена.

На начальном этапе подготовки целесообразно проводить тренировки по трем основным направлениям: физическая, теоретическая и морально-волевая подготовка. Обязательным условием проведения тренировки является правильное и рациональное дозирование нагрузок на растущий организм.

На основании проведенного психолого-педагогического эксперимента, связанного с построением тренировочного процесса, было выявлено, что в группах спортивно-оздоровительного этапа тренеру-преподавателю рекомендуется включать в тренировочный процесс организацию самостоятельных занятий юных спортсменов. Такая работа решает несколько взаимосвязанных задач: улучшает уровень общей физической и психологической подготовки юных спортсменов, повышает интерес и мотивацию к занятиям. Перечисленные в данной статье выводы позволят выстроить оптимальную модель психолого-педагогической работы тренера-преподавателя на начальном этапе подготовки с детьми младшего школьного возраста(по виду спорта «плавание»).

Библиографическая ссылка

Петров А.В., Шевырева Е.Г., Архипова Д.Н. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА «ПЛАВАНИЕ» // Современные проблемы науки и образования. 2022. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=31552 (дата обращения: 08.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.31552