В связи с прогрессирующими изменениями в жизни социума, входящими в противоречие с естественными биоритмами организма человека, происходят десинхронизация и перестройка временной организации физиологических систем организма. Степень ответа организма на внешние факторы зависит от индивидуального ресурса организма и от сложившихся в эволюционном процессе адаптационных механизмов. Все функциональные системы нашего организма обладают суточной ритмичностью и подвержены сезонным колебаниям [1-3]. Сбой в работе функциональных систем человека, в том числе кардиореспираторной, приводит к десинхронизации биологических ритмов и нарушению процессов его регуляции в целом [4-6]. Город Владикавказ, как и многие другие города РФ, является местом с неблагоприятными эколого-климатическими условиями из-за высокой влажности и наличия на его территории крупных перерабатывающих сырье заводов [7-9]. У населения региона диагностируется высокая распространенность патологии органов дыхания (туберкулез, ХОБЛ) и сердечно-сосудистой системы (ИБС, инфаркт, инсульт) [10-12]. Эколого-климатические условия, продолжительное умственное перенапряжение в учебный период влияют на десинхронизацию молодого населения региона и приводят к сбою работы кардиореспираторной системы [13, 14]. Данную систему можно считать индикатором адаптационного процесса в организме человека, поскольку основным ее механизмом является адаптационная способность в различные сезоны года. Сезонность физиологических функций определяется посредством регуляции мелатонином экспрессии TSHβ в pars tuberalis [15]. Сезонные изменения регуляции в сердечно-сосудистой системе человека изучены достаточно хорошо, описаны сезонные различия в функционировании макрогемодинамики [16]; однако мало публикаций, оценивающих особенности сезонных ритмов микроциркуляции и функционирования дыхательной системы в норме и при различных патологических процессах. С учетом этих данных у нас вызвала интерес сезонная динамика работы кардиореспираторной системы у молодого населения г. Владикавказа без соматической патологии.

Цель исследования: изучение сезонной динамики показателей микроциркуляции и системы дыхания у здоровых студентов-медиков с учетом гендерных отличий и адаптационного потенциала.

Материалы и методы исследования. Проведено исследование спирометрических показателей и состояния микроциркуляторного русла у 100 студентов-медиков СОГМА, не занимающихся спортом, успешно адаптированных (УА) и с десинхронозом (Д) в возрасте 20,05±0,13 года, в различные сезоны учебного года.

Дизайн исследования

1-я группа – девушки с успешной адаптацией (n=25):

а) осенний период; б) зимний период; в) весенний период;

2-я группа – юноши с успешной адаптацией (n=25):

а) осенний период; б) зимний период; в) весенний период;

3-я группа – девушки с десинхронозом (n=25):

а) осенний период; б) зимний период; в) весенний период;

4-я группа – юноши с десинхронозом (n=25):

а) осенний период; б) зимний период; в) весенний период;

5-я группа – контроль.

Наличие десинхронизации (Д) или успешной адаптации (УА) определяли по данным хронобиологического анализа суточного мониторирования артериального давления (СМАД) на приборе BPLab МнСДП-3, ориентируясь на 12- и 24-часовые ритмы. Отсутствие ритмов говорит о нарушении регуляции АД, т.е. о наличии десинхроноза.

Оценку функционального статуса дыхательной системы проводили методом спирометрии (спиротест УСПЦ-01, ГОСТ № ФСР 2007∕00694, Россия), определяя за 1 секунду показатели проходимости бронхов (объем форсированного выдоха (ОФВ1) и форсированную жизненную емкость легких (ФЖЕЛ)). Индекс чувствителен к нарушению проходимости дыхательных путей (75–80%). Определяли пробы Штанге (в положении сидя осуществляется интенсивный вдох и выдох (2–3 раза), после повторяется глубокий вдох и идет задержка дыхания) (норма 30–60 секунд) и Генчи (в положении сидя делаются 2–3 глубоких дыхательных акта, после делается глубокий выдох и идет задержка дыхания) (норма 25–40 секунд).

Исследуя показатели спирометрии, определяли количество воздуха, форсированно выдыхаемого после максимального вдоха. Респонденту было предложено сделать максимально глубокий вдох, на 1–2 секунды задержать дыхание и быстро совершить интенсивный выдох. Исследования повторяли трижды с интервалами на отдых, учитывали наиболее высокое значение. Для приближения к стандартным (физиологическим) условиям исследование проведено в кабинете с записью температуры окружающего воздуха, влажности воздуха и атмосферного давления.

Анализ данных исследования микроциркуляторного русла оценивали на ультразвуковом допплеровском анализаторе («Ангиодин-ПК» фирмы «Биосс», Россия). Объектом исследования была выбрана дистальная поверхность фаланги всех пальцев правой и левой кистей. Находящиеся в этой области сосуды имеют малое поперечное сечение и состоят из микроскопических артериол и капилляров, при возникновении проблем в работе ССС одними из первых страдают именно эти сосуды. Прибор регистрировал среднюю (М), систолическую (S) и диастолическую (D) скорости кровотока. Автоматически прибором рассчитаны индексы:

1) реографический индекс (Пурсело) RI=(S-D)/S;

2) пульсационный индекс (Гослинга) PI=(S-D)/М;

3) индекс Стюарта SD=S/D.

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием пакета анализа данных AtteStat в компьютерной программе Microsoft Excel. Осуществляли анализ данных на нормальность распределения. Различия между группами оценивали с использованием t-критерия Стьюдента, степень значимости р≤0,05.

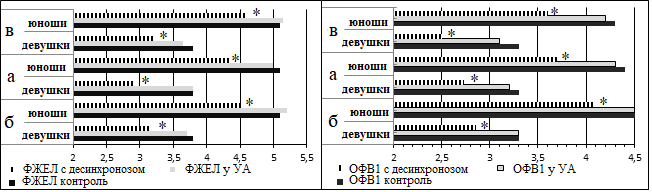

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование спирометрии показало, что параметры функции внешнего дыхания у не занимающихся спортом УА студентов-медиков (1а, 1б, 1в, 2а, 2б и 2в групп) в условиях относительного покоя не меняются и имеют значения, приближенные к данным контроля. При анализе данных спирометрических показателей у УА студентов-медиков была выявлена их сезонность. Величина ОФВ1 весной в группах 1в (9,4%) и 2в (13,9%), а также осенью в группах 1а (10,9%) и 2а (11,3%) ниже, чем зимой (соответственно у групп 1б, 2б). У студентов-медиков с Д показатель ОФВ1 достоверно снижен относительно групп респондентов с УА (соответственно 3а (р≤0,02), 3б (р≤0,05), 3в (р≤0,01), 4а (р≤0,01), 4б (р≤0,05) и 4в (р≤0,02)). Более выраженное снижение показателей наблюдалось в женской группе весеннего сезона и составило 11,8% (рис. 1). ОФВ1 характеризует величину приложенного усилия респондентом и сопротивление внутри- и внелегочных дыхательных путей.

Рис. 1. Показатель ОФВ1(л) и ФЖЕЛ (л) у юношей и девушек в различные сезоны года

Примечание: а – осенний период; б – зимний период; в – весенний период; * – достоверность относительно группы УА, p≤0,05

Анализ данных сезонной динамики ФЖЕЛ у УА респондентов не показал достоверных отличий по отношению к контролю. Фактическая величина ФЖЕЛ в осенний, зимний и весенний сезоны года у студентов с Д (группы 3а, 3б, 3в,4а, 4б и 4в) имеет достоверные отличия относительно этого показателя у респондентов с УА в те же сезоны года (рис. 1). Более выраженные изменения наблюдаются у лиц с Д в осенний период года (p≤0,001). ФЖЕЛ зависит от жесткости крупных бронхов и снижается при затруднении в них проходимости. Зимой в бронхах (крупных и средних) наблюдается снижение сопротивляемости вдыхаемому воздуху, что нужно для экономизации дыхания и поддержки гомеостаза в холодный период года. Гендерные различия по данным ОФВ1 и ФЖЕЛ отсутствовали (рис. 1).

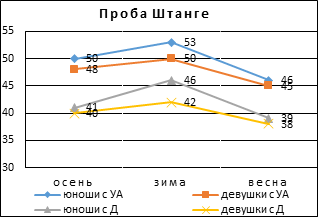

Проба Штанге оценивает устойчивость респондентов к смешанной гипоксии и гиперкапнии. Максимально высокие показатели задержки дыхания на вдохе отмечены у респондентов с УА в зимнее время года как у юношей (53 секунды), так и у девушек (50 секунд) относительно более теплых сезонов. Понижение пролонгированной задержки дыхания у респондентов с Д зафиксировано во все сезоны года, более выраженные изменения наблюдались у респондентов в осеннем и весеннем сезонах года относительно УА лиц.

Рис. 2. Анализ гипоксических проб Генчи (секунд) и Штанге (секунд)

По пробе Генчи косвенно можно судить об уровне обменных процессов, адаптированности дыхательного центра к гипоксемии. В зимний период года зафиксирован максимально высокий результат у респондентов с УА в группе девушек (37 секунд) и юношей (39 секунд), также отмечено повышение результатов от теплого времени года к более холодному. У респондентов с Д по отношению к УА отмечается тенденция к снижению сезонных показателей во всех исследуемых группах. Выявлена сезонная динамика изменений показателей данных спирометрии, а также проб Штанге и Генчи в группах с УА и Д, полученные результаты укладываются в вариант нормы с пограничными значениями при Д. При оценке результатов исследования мы опирались на анализ тенденций, поскольку в эксперименте участвовала относительно здоровая молодежь без соматической патологии.

При сравнении наших результатов с наблюдениями Д.И. Колычева [4] можно отметить, что, даже учитывая тот факт, что параметры спирометрии у студентов находятся в пределах нормы, существуют некоторые различия, обусловленные климатогеографическими условиями проведения наблюдений, свидетельствующие, что в условиях высоких широт у относительно здоровых студентов в осенний, летний и весенний сезоны отмечается увеличение ЖЕЛ относительно зимнего периода на 7,46%. Тенденция, обратная указанной, отмечена в работах Ж.Т. Суюндиковой [3] в условиях резко континентального климата Казахстана.

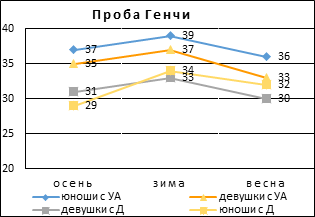

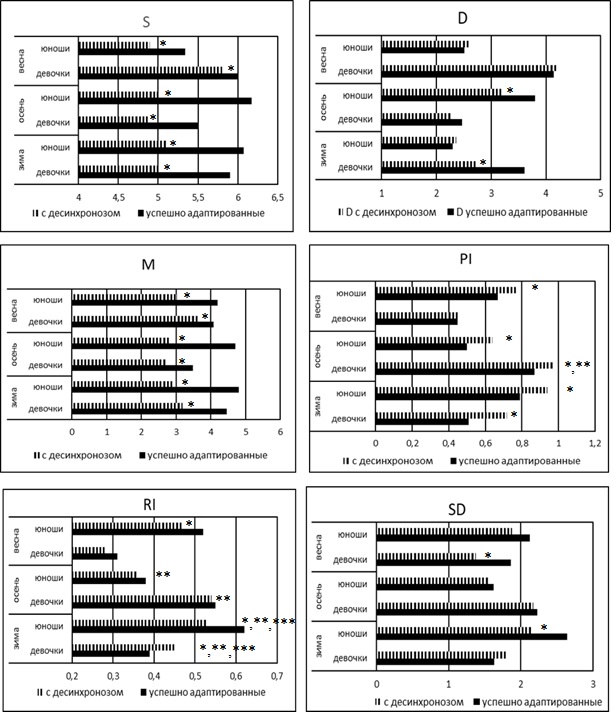

Рис. 3. Динамика показателей микроциркуляции у студентов-медиков на фоне успешной адаптации и с десинхронозом

Примечание: S – систолическая, D – диастолическая, M – средняя скорости кровотока (см/сек); PI - пульсационный индекс (индекс Гослинга), RI – индекс периферического сопротивления (индекс Пурсело), SD –систоло-диастолический индекс (индекс Стюарта), * – достоверность относительно УА респондентов, ** – достоверность относительно весеннего сезона, *** – достоверность относительно осеннего сезона.

Параллельно с диагностикой дыхательной системы у относительно здоровых юношей и девушек мы проанализировали показатели микроциркуляторной системы (рис. 3). При исследовании перфузии тканей мы выявили, что при десинхронозе происходит статистически значимое снижение средней скорости кровотока как у юношей (осенью р<0,001; зимой р<0,001; весной р<0,01) так и у девушек (осенью р<0,001; зимой р<0,001; весной р<0,05) преимущественно за счет достоверного снижения систолической (S) скорости, тогда как диастолическая скорость кровотока (D) статистически значимо снижалась при десинхронозе у девушек в зимний сезон (р<0,001), а у юношей – в осенний сезон (р<0,001).

Снижение среднесуточных показателей температуры в зимний сезон выявлено при анализе перфузии тканей у успешно адаптированных студентов. Состояние «аллостатического напряжения», которое реализует функциональные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы организма, формируется при перенапряжении адаптационных механизмов активными флуктуациями других метеопараметров. Отмечается повышение сосудистого тонуса (RI) и плотности сосудистой стенки (PI) у девушек в зимний период (рис. 3).

На фоне десинхроноза у девушек отмечаются достоверные изменения микроциркуляции, происходит повышение индекса Гослинга с уплотнением сосудистой стенки (PI), что говорит об увеличении упругo-эластических свойств сосудистой стенки в сосудах микроциркуляторного русла, максимальные изменения отмечаются в осеннем сезоне (р<0,001) и выше уровней данного показателя всех исследуемых группах. При регистрации изменений в системе гемодинамики, таких как скорость кровотока и реологические свойства крови, можно судить о неполноценности работы микроциркуляторного русла и наличии патологического состояния. Индекс Пурсело (реографический индекс – RI) при десинхронозе у юношей в зимний период статистически значимо ниже (0,53±0,02; р<0,05), а у девушек, наоборот, достоверно выше (0,45±0,01; р<0,01) относительно УА студентов. У девушек тенденция к снижению индекса в весенний период, возможно, свидетельствует о реакции компенсации (увеличении эндотелий-зависимой вазодилатации) из-за снижения общего периферического сосудистого сопротивления.

Сезонные циклы формируются в зависимости от температуры окружающей среды, фотопериода, отмечаются различия в выработке мелатонина и перестройка нейроэндокринно-иммунной системы (NEIM). Фотопериодизм – основной регулятор сезонных изменений в сердечно-сосудистой системе и поведении человека [16, 17].

При анализе функционального статуса дыхательной системы во все исследуемые сезоны года (осень, зима, весна) у студентов с десинхронозами наблюдается тенденция к снижению ОФВ1 и ФЖЕЛ относительно успешно адаптированных респондентов. Величина ОФВ1 весной в группах девушек (р=0,017) и юношей (р=0,046), а также осенью в группах девушек (р=0,001) и юношей (р=0,019) ниже, чем зимой, соответственно. При анализе данных обнаружена тенденция к улучшению показателей в теплое время года относительно более холодного у УА респондентов. При повышенной воздушности из-за растяжимости межальвеолярных перегородок увеличивается площадь респираторной поверхности и уменьшается толщина альвеоло-капиллярной мембраны в холодное время года, таким способом увеличивается диффузная способность легких и возрастает способность респондентов противостоять недостатку О2 в холодное время года.

Изменения показателей микроциркуляции у здоровых лиц в динамике сезонов года носят характер тенденций, так как все обследованные – относительно здоровые лица, а при нарушениях временной организации сердечно-сосудистой системы (десинхронозах) выявлены статистически значимые различия, а именно: статистически значимое снижение средней скорости у юношей и у девушек во всех обследованных сезонах преимущественно за счет достоверного снижения систолической (S) скорости, тогда как диастолическая скорость кровотока (D) статистически значимо снижалась при десинхронозе у девушек в зимний сезон (р<0,001), а у юношей – в осенний сезон (р<0,001).

Стресс-факторы приводят к повреждениям биологических ритмов организма, т.е. к развитию десинхроноза, который является патогенетической основой и индикатором нарушений адаптации. Десинхронизация способствует возникновению доклинических нарушений здоровья (нарушению нейрогуморальной регуляции, вегетососудистой дисфункции, снижению емкости адаптационных возможностей биосистемы). Полученные результаты в группах с Д можно объяснить следующим образом. Отсутствие сезонной динамики микроциркуляции может быть связано с антиоксидантным действием мелатонина, его повышенной секрецией в зимний период. Стресс путем высвобождения норадреналина и адреналина активирует адренергические рецепторы, присутствующие в клетках иммунной системы, что приводит к изменению иммунных реакций и иммуносупрессивным эффектам (активизирует вегетативную нервную систему). Как следствие, меняется периферическое сосудистое сопротивление и снижается скорость кровотока [1, 18].

В исследованиях Н.О. Давыдовой отмечена «половая дифференциация в формировании индивидуальных особенностей и механизмов адаптации студентов к учебной деятельности, исследователи пишут, что психоэмоциональный статус юношей был более нестабильным» [18, 19]. А такие авторы, как Е.Ю. Шаламова, О.Н. Рагозина, В.Р. Сафонова [1], проанализировав параметры центральной гемодинамики у студентов Ханты-Мансийской государственной медицинской академии, выявили изменения в работе сердечно-сосудистой системы на фоне десинхроноза у обследованных с разным хронотипом. Ученые наблюдали гендерные отличия, что совпадает с данными, полученными в нашей работе.

Выводы. Таким образом, выявлены сезонные изменения показателей микроциркуляции и спирометрии у студентов-медиков. При анализе функционального статуса дыхательной системы во все исследуемые сезоны года (осень, зима, весна) у студентов с десинхронозами наблюдается тенденция к снижению ОФВ1 и ФЖЕЛ относительно успешно адаптированных респондентов. Величина ОФВ1 весной в группах девушек (р=0,017) и юношей (р=0,046), а также осенью в группах девушек (р=0,001) и юношей (р=0,019) ниже, чем зимой, соответственно. Изменения показателей микроциркуляции у здоровых лиц в динамике сезонов года носят характер тенденции, так как обследованные лица – относительно здоровая молодежь. При нарушениях временной организации сердечно-сосудистой системы (десинхронозах) выявлены статистически значимые различия. При десинхронозе ухудшается перфузия тканей в исследуемые сезоны года (меняются тонус и плотность сосудистой стенки (повышение PI)), снижается скорость кровотока (снижается систолическая скорость кровотока). Поэтому изучение сезонных особенностей нарушений микроциркуляции необходимо для понимания патогенеза постстрессовых нарушений в динамике годового цикла, разработки принципов профилактики и коррекции с учетом ежегодной перестройки NEIM системы.

Библиографическая ссылка

Такоева Е.А., Беляева В.А. ПОКАЗАТЕЛИ СПИРОМЕТРИИ И ДОППЛЕРОГРАФИИ У СТУДЕНТОВ В РАЗЛИЧНЫЕ СЕЗОНЫ ГОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ АДАПТАЦИИ // Современные проблемы науки и образования. 2022. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=31448 (дата обращения: 20.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.31448