По современные данным, частота дисплазии тазобедренных суставов в разных странах варьирует от 2 до 50 и даже более случаев на 1000 новорожденных детей [1-3]. Нарушение принципов диагностики и лечения данной категории пациентов уже в раннем возрасте приводит к формированию подвывиха бедра, что в свою очередь запускает процесс дегенерации суставной губы вертлужной впадины и гиалинового хряща, максимально выраженный в участке локальной гиперпрессии суставных поверхностей головки бедренной кости и вертлужной впадины [4; 5]. В результате развиваются значительные нарушения в клинико-биомеханическом статусе пациента: формируется стереотип патологической походки в связи с изменением основных кинематических и динамических параметров, происходит нарушение баланса центра массы тела пациентов [6], а также изменяется сагиттальный профиль позвоночника [7]. В клинической практике достаточно широко используются биомеханические методы диагностики нарушения функций опорно-двигательной системы [8], которые перспективно применять для оценки биомеханики пациентов с подвывихом бедра. Представляет интерес исследование адаптивных возможностей опорно-двигательной системы при одностороннем и двустороннем подвывихе бедра, которые при указанной патологии изучены недостаточно.

Цель исследования – изучить постуральную стабильность у детей с диспластическим подвывихом бедра и провести оценку нарушений баланса тела в зависимости от количества вовлечённых в патологический процесс тазобедренных суставов.

Материал и методы исследования. Проведено биомеханическое исследование 28 детей, в возрасте от 13 до 17 лет, с диспластическим подвывихом бедра (ДПБ) Crowe I группы, которые были распределены на две группы. Основная группа была разделена на две подгруппы, каждая состояла из 14 пациентов, одна из них – с односторонним подвывихом бедра (рис. 1а), другая – с двусторонним (рис. 1б).

а) б)

Рис. 1. Рентгенограммы тазобедренных суставов пациентов с дисплазией Crowe I группы: а) левосторонний подвывих бедра, б) двусторонний подвывих бедра

Группу контроля составили 18 здоровых детей того же возраста. Обследование вертикального баланса тела у детей осуществляли методом стабилометрии с использованием комплекса МБН «Биомеханика» (Россия) по стандартной методике с открытыми и закрытыми глазами. На полученных статокинезиограммах определяли параметры: координаты X (мм) и Y (мм) смещения центра давления (ЦД) тела, площадь статокинезиограммы S (мм2), длину траектории, пройденную ЦД (L, мм). Рассчитывали величину угла направления колебаний относительно сагиттальной плоскости Al (град.).

Статистическую обработку данных производили с использованием программы SPSS Statistics 22 и Statgraphics Centurion 16.2. Использовали критерий Манна-Уитни, применяли корреляционный анализ с использованием коэффициента Спирмена rs. Пороговый уровень статистической значимости принимали при значении критерия p<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. В таблице представлены основные показатели баланса вертикальной стойки у здоровых детей и пациентов с ДПБ перед операцией.

Стабилометрические показатели у здоровых детей и пациентов с ДПБ до оперативного лечения при открытых и закрытых глазах

|

Параметры |

Группы обследованных детей |

Критерий Манна-Уитни |

||

|

Здоровые (1) Ме [Q1 – Q2] n = 18 |

Пациенты с ДПБ |

|||

|

С односторонним поражением (2) Ме [Q1 – Q2] n = 14 |

С двусторонним поражением (3) Ме [Q1 – Q2] n = 14 |

|||

|

X, мм |

0,3 [0,1 – 0,4] |

14,3 [9,6 – 27,1] |

5,2 [1,2 – 13,7] |

p1-2 <0,001 p1-3 <0,001 p2-3 <0,001 |

|

Y, мм |

4,1 [2,1 – 5,5] |

1,9 [-15,0 – 31,2] |

24,0 [18,4 – 32,8] |

p1-2 = 0,860 p1-3 < 0,001 p2-3 = 0,008 |

|

L, мм |

635 [525 – 699] |

1035 [762 – 1163] |

1006 [736 – 1450] |

p1-2 <0,001 p1-3 <0,001 p2-3 = 0,226 |

|

S, мм2 |

372 [266 – 455] |

1025 [600 – 1689] |

766 [638 – 890] |

p1-2 <0,001 p1-3 <0,001 p2-3 = 0,058 |

|

|Al|, град |

1,3 [0,6 – 2,5] |

7,0 [3,5 – 15,3] |

3,3 [2,1 – 4,6] |

p1-2 <0,001 p1-3 <0,001 p2-3 = 0,030 |

Примечание: p1-2;1-3;2-3 – уровень значимости различий между группами, символом || обозначен модуль показателя.

У всех пациентов, независимо от подгруппы, были зафиксированы нарушения вертикального баланса. У них были значимо увеличены медианные значения длины L и площади S статокинезиограмм по сравнению со здоровыми детьми. При этом у больных с односторонним поражением показатели площади S с высоким уровнем значимости превышали таковые у больных с двусторонним поражением.

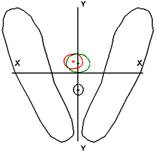

При анализе смещения центра давления пациентов во фронтальной плоскости (координата X) была выявлена различная степень нарушения опорности контралатеральных нижних конечностей, в зависимости от поражения одного или обоих тазобедренных суставов. У детей с односторонним подвывихом бедра выявлено резко выраженное смещение ЦД в сторону непоражённой стороны (рис. 2а), что свидетельствует о компенсаторной разгрузке нижней конечности на стороне поражения и частичном перераспределении веса тела на здоровую нижнюю конечность [9]. Подобная «разгрузочная» реакция опорно-двигательной системы на патологический процесс характерна для одностороннего поражения нижних конечностей, является компенсаторно-адаптивной, однако указывает на тяжесть поражения [10].

а) б) в)

Рис. 2. Компьютерные статокинезиограммы пациентов с ДПБ: а) пациента М., 13 лет, с односторонним (правосторонним) поражением – значительное смещение реального ЦД ребенка по отношению к абсолютному влево и вперед; б) пациента Ф., 16 лет, с односторонним (правосторонним) поражением – значительное смещение реального ЦД ребенка по отношению к абсолютному назад; в) пациента Н., 15 лет, с двусторонним поражением – значительное смещение реального ЦД ребенка по отношению к абсолютному вперед. Красная линия – тест с открытыми глазами; зеленая линия – тест с закрытыми глазами

У пациентов с двусторонним ПДБ, по сравнению со здоровыми детьми, также выявлено значимое отклонение ЦД от средней линии во фронтальной плоскости. Однако по сравнению с больными с односторонним подвывихом такое смещение ЦД менее выраженное (рис. 2в). Это указывает на относительную симметричность нагрузки на контралатеральные нижние конечности, что свидетельствует о взаимной компенсации статических нарушений во фронтальной плоскости со стороны каждой конечности при их двустороннем поражении.

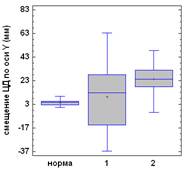

У пациентов с односторонним подвывихом бедра наиболее существенное отклонение центра давления от абсолютного центра, по сравнению с нормой, выявлено в сагиттальной плоскости (координата Y). При этом резкое смещение ЦД происходит практически равновероятно как вперёд, так и назад (рис. 2б), что приводит к расширению межквартильного интервала параметра Y в 13,6 раза по сравнению со здоровыми детьми (рис. 3). У больных с двусторонним подвывихом бедра также происходило значимое смещение ЦД в сагиттальной плоскости, однако, в отличие от одностороннего поражения – только в переднем направлении. При этом межквартильный интервал превышал нормальные показатели в значительно меньшей степени – всего в 4,2 раза.

Рис. 3. Диаграммы смещения ЦД в сагиттальной плоскости на статокинезиограммах пациентов с ДПБ: 1 – с односторонним поражением; 2 – с двусторонним поражением

Необходимо учитывать, что у больных с ДПБ нарушен глобальный сагиттальный баланс, следствием которого является отклонение позвоночника кзади от SVA – сагиттальной вертикальной оси [11]. При этом дисбаланс туловища приводит к запуску компенсаторных механизмов, наиболее активно реализующихся в комплексе «таз–позвоночник» [12]. Поэтому было бы закономерно ожидать у пациентов, наряду с отклонением центра масс (ЦМ) тела в заднем направлении, также смещение ЦД назад. Однако даже у здоровых людей, несмотря на тесную взаимосвязь системы ЦМ-ЦД [13], выявляется разнонаправленность векторов смещения ЦМ и ЦД в сагиттальной плоскости [14]. Кроме того, у здорового человека уже при лёгкой асимметрии нагрузки между нижними конечностями наблюдается смещение ЦД вперёд [15]. В настоящей работе у детей с односторонним подвывихом бедра выявлено значительное нарушение распределения веса тела между конечностями, что неизбежно приводит к формированию адаптивных механизмов обеспечения постурального контроля [16], существенно отличающихся от таковых у пациентов с двусторонним подвывихом.

У детей с односторонним подвывихом бедра отсутствует корреляционная связь (rs = 0,07, p=0,719) между смещением ЦД в сагиттальной (координата Y) и фронтальной (координата X) плоскостях (рис. 4а). То есть у таких пациентов значительное нарушение баланса между контралатеральными конечностями может усугубляться резко выраженным дисбалансом ЦД в сагиттальной плоскости, что является признаком грубых биомеханических нарушений. Наоборот, у пациентов с двусторонним подвывихом бедра выявлена сильная отрицательная зависимость (rs = -0,65, p<0,001) смещения ЦД в сагиттальной плоскости от смещения во фронтальной (рис. 4б). Это указывает на то, что у пациентов с двусторонним ДПБ при увеличении асимметрии распределения нагрузки между нижними конечностями происходит улучшение стабильности ЦД вдоль сагиттальной оси. Объяснение данного феномена может быть следующее. Вертикальное положение человека обеспечивают мышцы таза и позвоночника, наряду с мышцами нижних конечностей [17]. При двустороннем поражении тазобедренных суставов происходит сложное взаимодействие всех этих мышц, приводящее к взаимной компенсации избыточных контралатеральных статических моментов сил. При этом формируется усреднённая сбалансированная адаптивная реакция системы постурального контроля, способствующая повышению стабильности баланса тела. Указанный факт может дополнительно свидетельствовать о бóльшей адекватности компенсаторных изменений в кинематических цепях опорно-двигательной системы у больных с двусторонним подвывихом бедра по сравнению с односторонним.

а) б)

Рис. 4. Линия регрессии (жирная) и ее доверительный интервал (тонкие линии) для зависимости смещения ЦД в сагиттальной плоскости от фронтальной плоскости у пациентов с ДПБ: а) при одностороннем поражении и б) при двустороннем поражении

Анализ медианных значений угла направления колебаний центра давления Al у детей с подвывихом бедра выявил значимое их увеличение по сравнению с нормой (табл.). Подобное увеличение угла Al считается патологическим и является признаком нарушения вертикального баланса [18]. Так как при одностороннем подвывихе бедра отклонение угла Al от сагиттальной плоскости было больше, чем при двустороннем, это может свидетельствовать о более выраженном нарушении позной устойчивости при одностороннем поражении тазобедренного сустава.

Таким образом, интерпретация данных настоящей работы опирается на концепцию биомеханического рассогласования координации сегментов в системе связей между позвоночником, тазом и нижними конечностями у детей с подвывихом бедра. Нарушение кинематической цепи в системе «позвоночник – тазобедренные суставы» приводит к дестабилизации всей системы постурального баланса у пациентов, которая не обеспечивает полноценного удержания вертикального положения тела ребёнка в пространственных плоскостях. Такую программу двигательной активности со сниженной эффективностью позного контроля можно рассматривать как неоптимальную и даже патологическую при выраженных отклонениях. Это позволяет констатировать у больных с двусторонним подвывихом бедра неоптимальный двигательный стереотип. У них, несмотря на напряженность механизмов реализации постурального контроля, состояние опорно-двигательной системы можно считать достаточно скомпенсированным. У пациентов с односторонним подвывихом бедра, наоборот, сформирован патологический двигательный стереотип, развившийся на фоне значительной асимметрии нагрузки на нижние конечности [19]. При этом отмечается невысокий физиологический ресурс поддержания вертикального баланса с признаками декомпенсации статокинетической системы.

Заключение

1. У детей с диспластическим подвывихом бедра нарушен баланс тела, о чём свидетельствуют выраженные отклонения от нормальных величин статокинетических параметров и перестройка статической локомоторной программы удержания вертикальной стойки.

2. Наиболее выраженные нарушения баланса тела наблюдаются у пациентов с односторонним подвывихом бедра, у которых постуральные реакции могут рассматриваться как патологические и указывать на снижение адаптивных возможностей опорно-двигательной системы. В то же время при двустороннем подвывихе бедра включаются компенсирующие адаптивные постуральные механизмы, приводящие к формированию более адекватного двигательного стереотипа.

3. Имеет большое значение понимание механизмов нарушения вертикального баланса у детей с ДПБ для выяснения закономерностей развития дисфункций со стороны всей опорно-двигательной системы, что необходимо учитывать при планировании тактики хирургического лечения.

Работа проведена в рамках выполнения Государственного задания Минздрава России.

Библиографическая ссылка

Никитюк И.Е., Виссарионов С.В., Бортулёв П.И. ОСОБЕННОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОГО БАЛАНСА ТЕЛА У ДЕТЕЙ С ПОДВЫВИХОМ БЕДРА ДИСПЛАСТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=30837 (дата обращения: 05.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.30837