Несмотря на успехи в развитии скрининга и лечения рака молочной железы, данное заболевание является распространенным и все еще остается лидирующей причиной в структуре женской смертности как в России [1], так и в мире [2]. Однако экстрамаммарные метастазы в молочную железу довольно редки, составляют всего 0,5–2,0% среди всех раков молочных желез, а среди метастазов рака желудка – лишь 0,3% [3]. Наиболее частыми источниками маммарных метастазов являются меланома, лимфома, рак легкого, рак яичников, мягкотканные саркомы, а также гастроинтестинальные опухоли и опухоли мочеполовой системы [1, 3].

При метастатическом поражении молочной железы данные клинических методов могут имитировать воспалительные процессы или воспалительный рак: отек, болезненность, покраснение [4].

По данным Lee и коллег [3], средний интервал между установлением первичной болезни и метастатическим поражением молочных желез составляет 1,25 месяца.

Первым методом в алгоритме диагностики при подозрении на рак молочной железы является УЗИ с оценкой регионарных лимфоузлов. В крупном метаанализе Rupali Sood и иные обнаружили чувствительность УЗИ 80,1% (95% ДИ, 72,2–86,3%), специфичность – 88,4% (95% ДИ, 79,8–93,6%) [3, 4].

Tan и коллеги [5] сообщают о превосходстве УЗИ ввиду низкой чувствительности маммографии – 49%, при хорошей специфичности последней – 89%. В то же время маммография имеет лучшую специфичность у женщин старше 50 лет. Так, по данным этого же исследования, 20% раков, обнаруженных на УЗИ, были не видны при проведении маммографии, также по данным маммографии и УЗИ обнаружили характерные для метастатического поражения молочной железы радиологические паттерны – отсутствие достоверной визуализации образований и микрокальцинатов.

Мультипараметрическая магнитно-резонансная томография (МРТ) молочных желез имеет превосходные показатели чувствительности и специфичности в отношении раннего выявления рака, а также в качестве уточняющего метода диагностики второй линии, однако содержит долю ложноположительных результатов за счет контрастирования доброкачественных образований [6].

ОФЭКТ/КТ применяется в сомнительных случаях при проведении вышеописанных методов диагностики, а также на фоне плотных молочных желез, при установленном раке – для выявления статуса регионарных лимфоузлов. Данный метод не может являться методом диагностики первой линии ввиду немалой лучевой нагрузки, достигающей 8–10 мЗв. Отдельный вид исследования – сцинтимаммография с использованием специализированной камеры – применяется для скрининга при плотных молочных железах [7].

Задача исследования : оценить особенности гибридного метода – однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, совмещенной с рентгеновской компьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ), в мультимодальной диагностике метастатического поражения молочной железы из перстневидно-клеточной карциномы у пациентки с отеком верхней конечности и воспалением молочной железы справа.

Материалы и методы исследования

Пациентка 67 лет, перенесшая в 2017 г. субтотальную дистальную резекцию желудка по Ру с лимфодиссекцией по поводу злокачественного новообразования тела желудка /pT2/pN1/G3/R0/ стадия IIA, 5 адьювантных курсов полихимиотерапии (ПХТ), в июне 2020 г. обратилась с жалобами на отек верхней конечности, воспаление молочной железы. По данным позитронно-эмиссионной томографии в 2020 г. были выявлены метастазы в кости. Дифференциальная диагностика проводилась между диффузной формой рака молочной железы и лимфомой кожи со вторичным поражением молочной железы. Инструментальная диагностика включала рентгеновскую маммографию (РМГ), ультразвуковое исследование (УЗИ), магнитно-резонансную томографию (МРТ), гибридное радионуклидное исследование – ОФЭКТ/КТ молочных желез и регионарных лимфоузлов. Окончательный диагноз был установлен по результатам патоморфологического и иммуногистохимического исследований препарата после диагностической секторной резекции молочной железы.

По результатам маммографии достоверно дополнительных образований не обнаружено, справа определялся диффузно усиленный и деформированный структурный рисунок, без микрокальцинатов. В косой проекции в верхнем квадранте определялся более плотный участок перестройки структуры 12х7 мм (в анамнезе трепан-биопсия). Кожная полоска диффузно инфильтрирована, сосок втянут, BI – RADS 4с. Слева определялась умеренно выраженная фиброгландулярная ткань молочной железы без микрокальцинатов и патологических изменений.

По данным УЗИ на фоне умеренно выраженной фиброзной ткани сохранялся отек ткани правой молочной железы, у соска кнаружи определялась гипоэхогенное образование 16х9 мм с выраженным кровотоком. В аксиллярной зоне лимфоузлы не были изменены, нечетко определялись межсекторальные лимфоузлы 9–10 мм.

По результатам МРТ в правой молочной железе наряду с утолщением дермы выявлялись множественные участки накопления контрастного вещества (КВ) без четких контуров, что было интерпретировано в пользу диффузной формы рака. Также выявлена интрамаммарная лимфаденопатия без признаков поражения подмышечных лимфоузлов.

Следующим этапом пациентке была выполнена чрескожная толстоигольная полифокальная пункция объемного образования правой молочной железы и произведена автоматическая трепан-биопсия опухоли под УЗ-контролем. Биопсийный материал был направлен на гистологическое и ИГХ-исследования, по результатам которых в объеме трепанобиоптата молочной железы был определен фиброз с единичными протоками без атипии и фрагментами неизмененного покровного плоского эпителия.

Учитывая несоответствие данных маммографического, ультразвукового и магнитно-резонансного методов диагностики результатам гистологического заключения, а также нарастание клинических проявлений в виде гиперемии, отека правой молочной железы, развития лимфедемы правой верхней конечности, консилиумом было принято решение о проведении ОФЭКТ/КТ молочных желез и регионарных лимфоузлов.

Исследование выполнялось на аппарате General Electric Discovery NM/CT 670 с туморотропным радиофармпрепаратом Технетрил 99mТс, (МИБИ) с активностью 520 МБк. Препарат вводился в дорсальную вену левой стопы, сканирование выполнено через 15 минут после инъекции РФП. На 1-м этапе выполнялся сбор ядерных данных с использованием низкоэнергетических коллиматоров высокого разрешения (LEHR), угол вращения 180° для каждого детектора, матрица 128х128, 12 секунд/кадр. 2-й этап выполнялся непосредственно после окончания 1-го этапа, КТ-сканирование выполнено по низкодозовому протоколу (100 kV, 50 mAs, время сканирования 12,6 секунды, толщина среза 2,5 мм). Для измерения интенсивности накопления РФП был использован полуколичественный индекс «очаг/фон», отражающий соотношение счета над патологическим очагом и фоном.

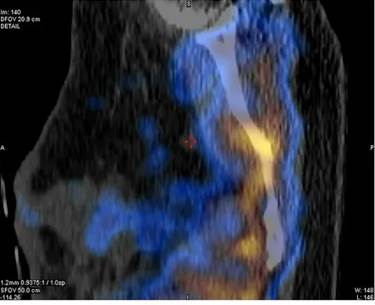

При проведении исследования на ОФЭКТ/КТ-сканах в стандартных проекциях определялось физиологическое накопление РФП в щитовидной железе, миокарде, печени, мышцах. Кожа правой молочной железы была диффузно утолщена, вблизи соска обнаружен интрадермальный очаг с патологическим повышенным накоплением РФП, индекс «очаг/фон» составил 2,3. В пределах молочной железы определялись множественные образования с нечеткими неровными контурами, на границе наружных квадрантов выявлен очаг с патологической гиперфиксацией РФП, при измерении был получен индекс «очаг/фон», равный 3,0, что было интерпретировано в пользу злокачественного процесса. В левой молочной железе патологического накопления РФП обнаружено не было. В регионарных лимфоузлах значимого накопления РФП не обнаружилось (индекс «очаг/фон» 1,4), структурно подлопаточный лимфоузел справа имел частично утраченную дифференцировку, при этом максимальный размер по короткой оси не превышал 8 мм. Дополнительно в зоне сканирования визуализировалось множество склеротических очагов в грудных позвонках.

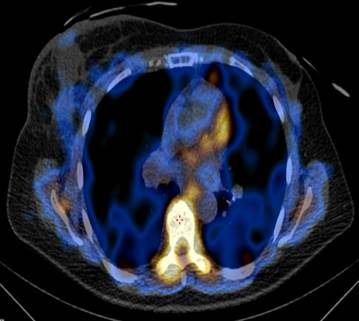

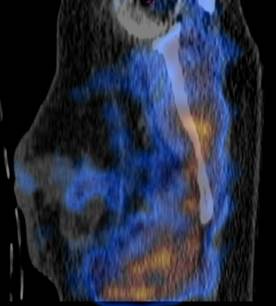

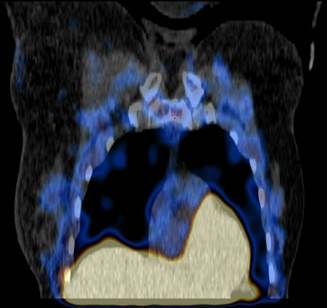

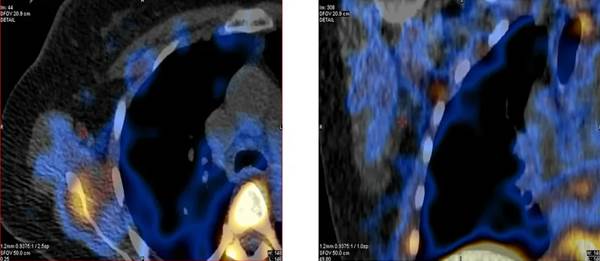

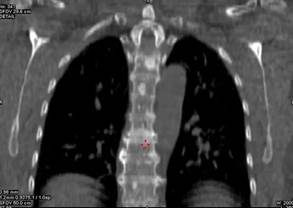

Таким образом, по данным ОФЭКТ/КТ (рис. 1) были найдены нетипичные для рака молочной железы изменения – очаг гиперфиксации РФП в утолщенной дерме при отсутствии значимого накопления в регионарных лимфоузлах (рис. 2), что в целом охарактеризовало диагностический метод ОФЭКТ/КТ как наиболее чувствительный в данной клинической ситуации (рис. 3).

Рис. 1. ОФЭКТ/КТ молочных желез и регионарных лимфоузлов с Технетрилом, меченым 99mТс, совмещенные изображения в аксиальной, сагиттальной и корональных плоскостях соответственно (сверху вниз)

Пациентке выполнена диагностическая секторальная резекция правой молочной железы. По данным гистологического исследования верифицирован рак молочной железы с перстневидноклеточной дифференцировкой, диффузным характером роста, лимфоваскулярной и периневральной инвазией, далее материал направлен на иммуногистохимическое исследование, по результатам которого выявлена иммуноморфоструктура вторичного очага перстневидноклеточной аденокарциномы желудка: экспрессия цитокератинов 7 и 20 при отсутствии экспрессии эстрогеновых и прогестероновых рецепторов, высокий индекс пролиферативной активности, Ki67 – 90%, сомнительная реакция Her2/neu дообследована FISH-методом, трактована как ложноположительная.

Определяется крупный очаг гиперфиксации туморотропного РФП на границе наружных квадрантов правой молочной железы, также выявлено очаговое повышенное накопление РФП в утолщенной дерме вблизи соска. Признаков лимфаденопатии не обнаружено. Значимого накопления в регионарных лимфоузлах не отмечено.

Рис. 2. ОФЭКТ/КТ молочных желез и регионарных лимфоузлов с Технетрилом, меченым 99mТс, совмещенные изображения в аксиальной, сагиттальной и корональных плоскостях соответственно (сверху вниз)

Кпереди от широчайшей мышцы спины определяется подмышечный лимфатический узел с частично утраченной структурой, максимальный размер по короткой оси не более 8 мм, накопление РФП на уровне фона, данных за патологическое накопление в регионарных лимфоузлах не получено.

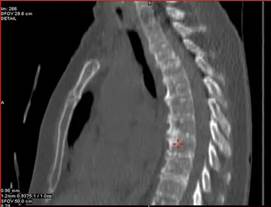

Рис. 3. КТ-сканы, 2-й этап ОФЭКТ/КТ, реконструкции в корональной и сагиттальных плоскостях соответственно

На фоне дегенеративных изменений грудного отдела позвоночника в виде боковых и передних остеофитов, субхондрального склероза в грудных позвонках выявлены множественные склеротические полиморфные очаги. В лопатках и ребрах патологические изменения достоверно не визуализируются.

Результаты исследования и их обсуждение

На основании атипичных клинических симптомов (отек молочной железы и верхней конечности с признаками поражения кожи) авторами был заподозрен неопластический процесс в дерме со вторичным поражением молочной железы. По данным ОФЭКТ/КТ молочных желез и регионарных лимфоузлов, помимо повышенного патологического накопления радиофармпрепарата (РФП) в самой молочной железе, гиперфиксация была выявлена и в утолщенной дерме, что позволило предположить вторичное поражение молочной железы. После диагностической секторной резекции при патоморфологическом и иммуногистохимическом исследованиях препарата обнаружен рак молочной железы и дермы с перстневидноклеточной дифференцировкой, диффузным характером роста, лимфоваскулярной и периневральной инвазией, экспрессией цитокератинов 7 и 20 при отсутствии экспрессии эстрогеновых и прогестероновых рецепторов. Данные изменения были интерпретированы как вторичный очаг аденокарциномы желудка.

Согласно данным литературы, доля злокачественных образований молочной железы, не являющихся первичными, составляет всего 0,5–2,0% в клинической практике и 1,7–6,6% при аутопсии. В метаанализе средний возраст пациентов при вторичном поражении молочных желез составил 45 лет, при первичном раке – 61 год. Как правило, метастазы аденокарциномы желудка в молочную железу встречаются в более раннем возрасте, чаще с левой стороны. Несмотря на вышеперечисленное, в нашем наблюдении пациент принадлежит к более старшей возрастной группе, имея при этом нетипичную для рака желудка сторону поражения. Атипичными симптомами также явились отек молочной железы и верхней конечности, отсутствие достоверных данных за образования и микрокальцинаты по данным маммографии, обнаружение очага гиперфиксации РФП в коже молочной железы, отсутствие признаков поражения регионарных лимфоузлов, экспрессия опухолевыми клетками цитокератинов 7 и 20 типа в отсутствие экспрессии ER и PR, сомнительная реакция HER2/neu(2+) была дообследована FISH-методом, трактована как ложноположительная. Подобных наблюдений в отечественных и международных источниках опубликовано около 60. Таким образом, в диагностике метастатического поражения молочной железы необходимо принимать во внимание атипичные данные методов диагностики (клинических, радиологических и лабораторных).

Мультимодальный и междисциплинарный подход к диагностике позволяет принять наиболее правильное решение в плане тактики дальнейшего лечения.

Заключение

В данном наблюдении авторами продемонстрированы атипичные клинические и радиологические симптомы при метастатическом поражении молочной железы у пациентки с раком желудка.

Библиографическая ссылка

Тарасов Н.И., Дризнер Е.А., Шевченко С.А., Белых Д.В. ОСОБЕННОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГИБРИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОДНОФОТОННО-ЭМИССИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ, СОВМЕЩЕННОЙ С КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИЕЙ // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=30781 (дата обращения: 07.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.30781