Глобализация и формирование информативного сообщества стремительными темпами изменяют образ нынешнего общества. Общепризнанные информативные сообщества отсутствуют, однако большинство экспертов сходятся во мнении, что суть таких сообществ устанавливаютнескольковзаимозависимыхдействий. Значимым ресурсом и двигающей мощью общественно-финансового, академического, научно-технического формирования являются информация и знания. Стремительными темпами увеличивается масса сфер, которые обеспечивают формирование, передачу, обработку и применение данных.

Сформированная информативная инфраструктура преобразуется в требование, характеризующее государственную конкурентоспособность.

Модели образования, труда, общественной жизни и отдыха под воздействием развития и активного внедрения информационно-коммуникационных технологий во все сферы деятельности существенно меняются. Ведущие страны мира уже сейчас осознают значимость происходящих перемен. Они осуществляют стратегические вложения в совершенствование процессов управления регионами, городами, в развитие науки, образования, ИКТ, в наращивание информационных ресурсов, формирование информационного общества. «Информационное общество» – это предмет программных разработок на различных уровнях, которые нацелены на полноценное использование открывающихся возможностей. Самое серьезное значение этим проблемам придается в странах «Большой восьмерки», к которой в свое время присоединилась Россия [1].

28 июля 2017 г. Правительством Российской Федерации принято распоряжение № 1632-р, в котором утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Выделены три уровня:

– рынки и отрасли для взаимодействия конкретных субъектов;

– платформы и технологии, формирующие компетенции для сфер деятельности;

– среда, создающая условия для эффективного взаимодействия сфер деятельности экономики.

Основными базовыми направлениями Программы в рамках развития цифровой экономики являются кадры и образование, информационная инфраструктура и безопасность, формирование технических заделов и научных компетенций. Программа ориентирована на Стратегию развития информационного общества на 2017–2030 гг. Ожидаемые результаты:

– формирование информационного пространства, учитывающего потребности граждан и общества;

– развитие информационной структуры с целью получения качественных и достоверных результатов;

– создание и применение информационно-коммуникационных технологий;

– формирование технологической платформы экономической и социальной сферы [2].

Концепция интеграции обучения учащихся, позволяющая получить более целостную картину мира в условиях цифровой образовательной среды, является новым этапом формирования личности и сопровождением для осознанного выбора будущей профессии. Как мы все знаем, единственное, что постоянно в цифровой трансформации, – это перемены. Рассмотрим, как изменились тенденции цифровой трансформации в образовании по мере приближения к предстоящему десятилетию и осталось ли что-то прежним?

Цифровизация – широкое понятие, включающее много аспектов. Цифровизация в образовании – это внедрение разнообразных технологий в образовательный процесс. Технологии могут быть различными. Это и использование интерактивных элементов в традиционном формате, и перевод части образовательного процесса в цифровой формат (игровые форматы, видеолекции, интерактивные взаимодействия через спутник, при этом преподаватели и студенты могут находиться в разных местах и взаимодействовать). Привычной формой приобщения студентов к академической жизни являются вебинары и конференции в онлайн-формате, расширяющие просторы для творчества учащихся [3].

На данном этапе цифровизация образования представлена информационным полем: здесь и сайт с информированием, и рекламные ролики, и история, и личности для подражания, и формы получения информации и общения, и формы подачи знаний, и проекты.

Авторы отмечают основные драйверы в цифровизации образования: это повышенная конкурентоспособность, контроль затрат, оперативность, лучший пользовательский опыт.

Формирование новой структуры, развитие определенных отраслей и сотрудничество между различными учреждениями являются основными способами повышения конкурентоспособности. В свою очередь, невозможно представить бюджетирование без контроля затрат. В незнакомых ситуациях для четкой координации действий для быстрого, экономного и целесообразного решения двигательных задач необходимы оперативность или быстрое реагирование. Неотъемлемой частью проектирования взаимодействия является адаптация технологий к поведению пользователей, в том числе контент и информационная архитектура представляются основополагающими в разработке стратегии развития цифровизации.

В.И. Загвязинский отмечает, что «…не сами знания, а процесс превращения информации в знание, присвоение этого знания через смыслообразование, иными словами, то, что привносит его использование и добывание в формирующуюся личность, в систему ее отношений с социумом» [4]. Современные образовательные структуры должны соединять традиции с нововведениями, строгие алгоритмы – с творческим поиском и использованием широкой научно-исследовательской базы, что дает возможность учащимся стать творцом исследовательской идеи.

Современная система образования должна обеспечивать следующие функции:

– способствовать развитию интеллекта и мышления, а также самостоятельности в освоении учебных предметов, обеспечивая межпредметную связь;

– повышать уровень освоения фундаментальных знаний, формируя интерес к предмету.

Образование – целенаправленное формирование личности. Тиражирование одних и тех же знаний, навыков должно уйти в прошлое, уступив место адаптивным программам под конкретного индивида [5, с. 23, 25].

Как утверждал Э.Н. Гусинский, «личность, находясь в активной образовательной среде, богатой плодотворными для развития случайностями (возможностями), совершает выбор, устремляясь навстречу тем из них, которые оказываются для нее наиболее значимыми» [6].

Авторы считают, что одним из перспективных подходов для создания плодотворной образовательной среды является смешанное обучение.

Целью работы является изложение авторского взгляда на развитие смешанного обучения в условиях цифровизации образовательного процесса.

Объект исследования: смешанное обучение.

Предмет исследования: оценка эффективности внедрения смешанного обучения на базе кафедры химии.

Материал и методы исследования

Смешанное обучение – это стратегия, которая создает комплексный подход к преподаванию учебного процесса, где различные учебные среды смешиваются с целью обеспечения наиболее эффективного и результативного обучения. Данная стратегия использует передовые технологии для обеспечения обучения и развития в высшем образовании. Его быстрому росту способствовали Интернет и другие новые технологии, такие как облачные вычисления, социальные сети и т.д. За последнее десятилетие накопился впечатляющий объем исследований по теме смешанного обучения. Данный метод обучения создает учащимся и преподавателям потенциальную среду для более эффективного обучения и преподавания, обеспечивает гибкость для включения различных учебных и институциональных потребностей, целей и приоритетов [7].

Цель смешанного обучения заключается в том, чтобы обеспечить наиболее эффективный опыт за счет сочетания методов обучения. Учащиеся и преподаватели работают вместе, чтобы улучшить качество обучения и преподавания, конечная цель смешанного обучения – предоставить учащимся и преподавателям реальные практические возможности, сделать обучение независимым, полезным, устойчивым и постоянно растущим.

В работе, рассматривающей особенности организации смешанного обучения, отмечено, что не существует двух полностью одинаковых моделей с равной эффективностью [8].

Три основных технологических компонента, необходимых для смешанного формата обучения: технологическая инфраструктура, структурная технология и технология обучения. Кроме того, разработка и проектирование дисциплин смешанного формата – это интерактивный процесс, который включает в себя пять основных этапов: проектирование формата образовательного процесса, разработка новых компонентов учебно-методического комплекса дисциплин, внедрение, оценка и пересмотр компонентов. Необходимо устанавливать творческий баланс между педагогикой и технологией, который будет поддерживать профессорско-преподавательский состав. Перед переходом к смешанному обучению требуются тщательная переоценка и реинжиниринг образовательных программ. В свою очередь, новые технологии должны иметь большое влияние на процесс преподавания и обучения в сфере высшего образования в течение следующих нескольких лет.

Сотрудниками Воронежского государственного технического университета проведены исследования по выявлению специфики развития высшего образования в условиях цифровой экономики. Задачи по внедрению цифровой экономики в систему образования не понятны до конца [9]. В работе И.А. Нагаевой отмечены проблемы, связанные с развитием цифровой экономики, для решения которых необходимы наращивание материально-технической базы и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава. На фоне проблем смешанное обучение имеет особые преимущества, связанные с совмещением технологий и постепенным проектированием дисциплин, что подтверждает перспективность данной системы обучения [10].

Внедряя современные информационные технологии в учебный процесс, мы придерживались классических принципов смешанного обучения, а именно последовательности, наглядности, практического применения, непрерывности и поддержки.

Элементы учебного процесса смешанного обучения

1. Традиционные:

– лекции, видеолекции, онлайн-лекции, методические материалы, конспекты лекций;

– семинары и практические занятия: обсуждение сложных тем, отработка практических навыков;

– фактологический характер изучаемого материала;

– учебные материалы (учебные пособия).

2. Новые элементы:

– онлайн-взаимодействие через сетевые платформы Zoom, Discord, Skype;

– инновационное тестирование и информирование;

– сетевые инновационные и групповые проекты;

– учебные материалы в электронно-информационной образовательной среде;

– взаимная проверка и рецензирование.

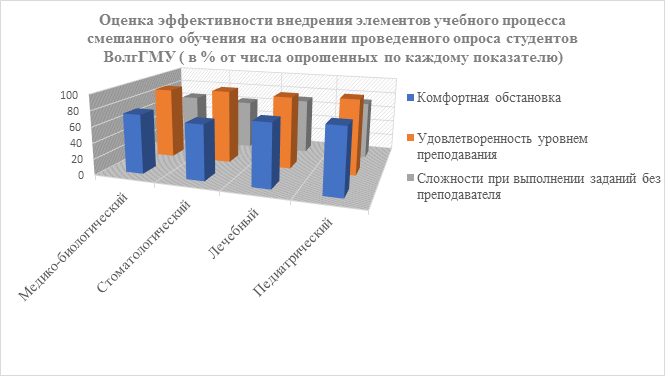

С целью выявления эффективности внедрения нового формата обучения сотрудниками кафедры химии проводилось анкетирование среди 243 студентов, в том числе по факультетам: стоматологический – 74, лечебный – 79, медико-биологический – 45 и педиатрический факультет – 45 человек. По результатам анкетирования выделены три основных показателя эффективности. Результаты исследования представлены с помощью рисунка. Вопросы анкетирования приведены в таблице.

Анкета студентов

|

1. Ваш курс А. Лечебный Б. Педиатрический В. Стоматологический Г. Фармацевтический |

6. Инструменты, используемые в ходе обучения: А. ЭИОС ВолгГМУ Б. Zoom В. Вебинары, онлайн-лекции |

|

2. Приходили ли уведомления об изменениях в ходе дистанционного образования? А. Да, непрерывно Б. Временами |

7. Произошли ли изменения в нагрузке в период пандемии? А. Учебная нагрузка повысилась Б. Учебная нагрузка понизилась В. Учебная нагрузка не изменилась |

|

3. Комфортно ли обучаться в дистанционном режиме? Б. Да, но сложно В. Нет, возникают трудности |

8. Оцените работу преподавательского состава в новом формате: Б. Хорошо В. Плохо |

|

4. Удовлетворены ли процессом преподавания в новом формате? А. Конечно Б. Скорее да, чем нет В. Скорее нет, чем да |

9. С какими трудностями столкнулись в ходе дистанционного образования? А. Сложности при выполнении заданий без помощи преподавателя Б. Технические проблемы (сбои, недостаточное владение ИТ) В. Увеличение объема нагрузки Г. Сокращение живого общения Д. Иное |

|

5. Повлияли ли дистанционные формы на мотивацию в ходе обучения? А. Уровень мотивации повысился Б. Уровень мотивации не изменился В. Уровень мотивации понизился

|

10. Преимущества дистанционного образования: А. Самообучение Б. Комфортная обстановка В. Увеличение объема нагрузки Г. Сокращение живого общения Д. Иное |

Результаты исследования и их обсуждение

Оценка эффективности внедрения элементов учебного процесса смешанного обучения на основании проведенного опроса студентов (в % от числа опрошенных)

Выводы

Концепция объединения технологий очного и дистанционного обучения расширяет образовательные возможности за счет увеличения гибкости и доступности образования, учета индивидуальных образовательных потребностей. Расширяются возможности оперативной обратной связи и передачи на любые расстояния информации любого объема и вида.

Смешанное обучение позволяет интегрировать возможности лучших студентов, приглашать их на занятия друг к другу, обмениваться опытом учебной работы.

В свою очередь, интерактивные методы обучения повышают у студентов вовлеченность и мотивацию к изучению предмета.

Смешанное обучение формирует умение работать в информационном пространстве и самостоятельно планировать деятельность, а также дает возможность почувствовать полноту ответственности за действия и результаты.

Однако не хватает социального взаимодействия, как при традиционном обучении. Студенту, изучающему предмет в изоляции, может потребоваться целенаправленный подход. Традиционная среда дает возможность развивать отношения между студентами и учебными пособиями, способствует обмену идеями. Онлайн-студент должен обладать навыками работы с компьютером и Интернетом, достаточными для регистрации, общения, загрузки, просмотра и тестирования, что создает препятствие для тех, кто не обладает этими навыками, часто эти люди боятся новых технологий. С этой точки зрения трудно понять, как электронное обучение будет поддерживать интеграцию в систему обучения. Существуют виды обучения, которые просто невозможно преподавать с помощью электронного обучения. К ним относятся навыки межличностного общения, лидерства и другие мягкие навыки [7]. Хотелось отметить, что студенты старших курсов изучают клинические дисциплины в очном формате; занятия проводятся на базах ВолгГМУ. Более того, в настоящее время практические занятия перешли в очную форму и имеется возможность по завершении второго семестра сопоставить результаты обучения и мнение студентов и преподавателей в сравнении с первым семестром.

Библиографическая ссылка

Брель А.К., Танкабекян Н.А., Жогло Е.Н., Складановская Н.Н., Донецкова В.А. СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ТРЕНДЫ ИЛИ ВЫЗОВЫ В ОБРАЗОВАНИИ // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=30759 (дата обращения: 14.12.2025).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.30759