Известно, что в структуре общей заболеваемости и смертности в мире доминируют сердечно-сосудистые заболевания. Врожденные пороки развития по частоте занимают 4-е место среди причин летальности у детей до 5 лет, составляя при этом 13%. Появление высокотехнологичных диагностических методов, таких как компьютерная и магнитно-резонансная томография, электроанатомическое картирование, расширило возможности не только клиницистов, но и морфологов [1, 2].

Наряду с лечением приобретенных нарушений работы сердечно-сосудистой системы современная кардиология все большее внимание уделяет диагностике и лечению врожденных пороков развития сердца и сосудов. Одним из методов лечения является транспозиция легочных вен, когда легочные вены имеют атипичное расположение и место впадения [3].

Несмотря на единичные работы, посвященные развитию исчерченной сердечной мышечной ткани в стенках легочных вен [4, 5], нет работ, систематизирующих сведения о развитии и аномалиях легочных вен.

Цель работы – на основания изучения данных литературы уточнить основные этапы развития легочных вен, возможные механизмы образования их аномалий.

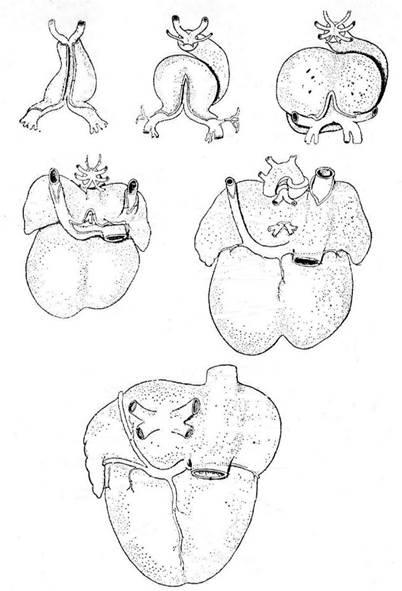

Известно, что во время раннего эмбриогенеза сосудистое русло легких образуется из спланхнического сплетения, связанного с передними кардинальными и желточно-брыжеечными венами, но не связанного с сердцем (рис. 1) [6].

Выпячивание левого предсердия соединяется с сосудистым руслом легких общей легочной веной. Общая легочная вена, также называемая легочным венозным коллектором, полностью соединяется с нижним отделом левого предсердия в течение первого месяца внутриутробного периода развития. При присоединении легочной вены связи спланхнического сплетения исчезают. Легочная вена, вначале единая, делится на две вены – левую и правую легочные вены. В свою очередь, обе эти вены делятся на две ветви, предназначенные для каждой половины легких, так что потом в левое предсердие впадают четыре самостоятельные легочные вены.

Рис. 1. Шесть стадий развития сердца, отражающих изменение отношений венозного синуса и впадающих в сердце крупных вен; вид сзади [6]

Известны основные принципы развития легочных вен. На ранних эмбриональных стадиях развития имеется сосудистое сплетение, окружающее первичную кишку. Одновременно с образованием дыхательной системы из выпячивания первичной кишки, от общего сосудистого сплетения отделяются отток венозной крови от органов пищеварительной системы и отток от органов дыхательной системы [7].

Филогенетически легочные вены возникают как самостоятельные сосуды, отводящие кровь из зачатков легких [4]. Они сходятся в общий ствол, несущий кровь в левое предсердие с дорзальной стороны. По мере роста сердца этот ствол постепенно врастает в стенку предсердия, а из четырех его притоков образуются легочные вены.

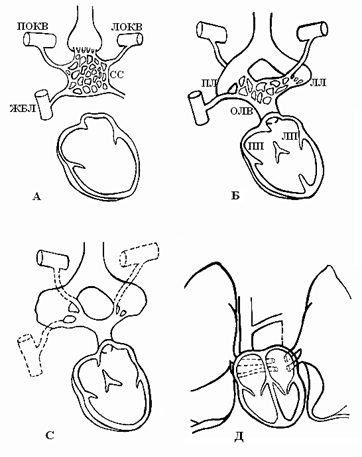

В период эмбриогенеза сосудистое русло легких образуется из спланхнического сплетения [4], которое не имеет связи с сердцем, однако соединяется с передними кардинальными и желточно-брыжеечными венами (рис. 2А).

По данным B.W. Eidem et al. [4], выпячивание левого предсердия соединяется с сосудистым руслом легких легочным венозным коллектором (общей легочной веной), который полностью соединяется с левым предсердием в течение первого месяца внутриутробного периода развития (рис. 2Б). При этом присоединении связи спланхнического сплетения, т.е. кардинальных и желточно-брыжеечных вен, с предсердием исчезают (рис. 2С). Легочная вена, вначале единая, делится на парные легочные вены (рис. 2Д). Эти вены также делятся на две ветви, каждая из них самостоятельно впадает в левое предсердие. Аномалии количества легочных вен проявляются их уменьшением до трех или двух или появлением добавочных легочных вен с нормальным или аномальным дренажом [3].

Исторически предметом дискуссий является связь между легочной веной и системными венозными притоками. Широко обсуждался вопрос: становится ли легочная вена непосредственно связанной с левым предсердием? Выполненные Van den Berg [8] исследования показали, как развивается легочная вена при отделении от большого венозного сплетения, расположенного в мезодерме спланхноплевры и простирающегося от сердца к печени, что предполагает развитие венозного полюса сердца и возникновение клинических проявлений аномального дренажа легочных вен (АДЛВ). Системные венозные притоки, напротив, развиваются латерально на стыке между висцеральной и соматической мезодермой из мезенхимы, окружающей общие кардинальные вены. Концепция Van den Berg [8] формирования легочной вены из этого большого спланхнического сплетения предлагает полезную информацию о развитии венозного полюса сердца, клинических проявлениях аномального легочного венозного возврата и проливает свет на эволюционные аспекты развития сердца.

Рис. 2. Развитие легочных вен [4]. ЛОКВ – левая общая кардинальная вена, ПОКВ – правая общая кардинальная вена, ЖБВ – желточно-брыжеечная вена, ОЛВ – общая легочная вена, ЛП – левое предсердие, СС – спланхническое сплетение, ЛЛ, ПЛ – зачатки левого и правого легких

Во время развития легочных вен и их связей с сердцем возникают многие аномалии развития – от незаращения овального отверстия до сложных пороков развития, включающих АДЛВ [9], когда отток крови от легких осуществляется в вены кардинальной системы, а не в левое предсердие.

При формировании АДЛВ левые легочные вены соединяются с левой плечеголовной веной, венечным синусом, развивающимися из левой кардинальной вены [10, 11], а правые – с полыми венами или с правым предсердием. Спланхническое сплетение располагается по центру эмбриона, что объясняет возможность оттока крови от легких слева или справа в систему правой кардинальной вены. Наиболее часто такой аномальный сброс формируется от верхних долей легких [10, 12].

При АДЛВ наблюдаются увеличение легочного кровотока и перегрузка правой половины сердца [13]. АДЛВ может также входить в состав комбинированных пороков сердца [6].

АДЛВ может быть тотальным (ТАДЛВ) или частичным (ЧАДЛВ). При ТАДЛВ все легочные вены впадают в другие вены или в правое предсердие [4, 14, 15]. Развитие ТАДЛВ связано с нехваткой выпячивания легочных вен от задней поверхности левого предсердия для соединения с легочно-венозным сплетением, окружающим легочные ростки. За небольшим исключением обязательным компонентом, позволяющим поддерживать гемодинамику при ТАДЛВ, являются дефект межпредсердной перегородки или открытое овальное окно [13].

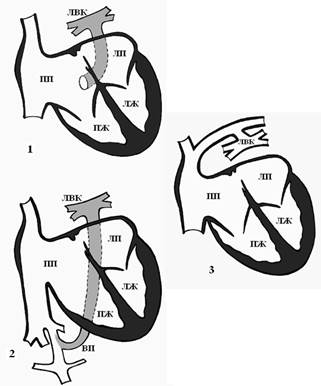

Выделяют 4 формы ТАДЛВ [4]: 1) кардиальная форма – легочной венозный коллектор впадает в венечный синус сердца или в правое предсердие (рис. 3-1); 2) подкардиальная форма – легочной венозный коллектор впадает в нижнюю полую вену (рис. 3-2); 3) надкардиальная форма – легочные вены впадают в коллектор, а он – в левую плечеголовную вену (рис. 3-3); 4) смешанная форма – два легочных венозных коллектора впадают в правое предсердие или в полые вены.

Помимо этого, каждая из анатомических форм ТАДЛВ с различной частотой встречаемости может сопровождаться обструкцией легочного венозного возврата, что оказывает решающее влияние на состояние гемодинамики и клинические проявления порока< [15]. ТАДЛВ составляет 1,5–3% случаев в общей структуре аномалий развития сердца [10]. ТАДЛВ редко встречается у людей старше 18–20 лет, что связано с высокой частотой смертности в раннем детстве (50% детей погибают в первые 3 месяца и более 80% – к концу первого года жизни ребенка) [15].

ЧАДЛВ характеризуется отсутствием соединения 1–3, но не 4 легочных вен с левым предсердием [6, 14, 15]. Этот дефект часто связан с другими мальформациями сердца и представлен различными анатомическими вариантами. Среди анатомических форм лидирует аномальный дренаж правых легочных вен (90%), межпредсердное сообщение представлено дефектом венозного синуса более чем в 80% случаев.

Данный порок формируется посредством атрезии справа или слева крупной ветви общего легочного сплетения [9].

Рис. 3. Формы тотального аномального дренажа легочных вен [4]: 1 – кардиальная форма – в венечный синус, 2 – подкардиальная форма – в нижнюю полую вену, 3 – надкардиальная форма – в левую плечеголовную вену. ЛВК – легочный венозный коллектор, ЛПВ – левая плечеголовная вена, ВПВ – верхняя полая вена, ВП – венозный проток, ПП – правое предсердие, ПЖ – правый желудочек, ЛП – левое предсердие, ЛЖ – левый желудочек

Легочные вены могут впадать в правое предсердие, венечный синус, притоки полых вен [14, 15]. По данным различных исследователей, частота встречаемости ЧАДЛВ колеблется от 0,7% до 9,4% и составляет около 2/3 всех случаев аномального дренажа легочных вен [12, 16]. Половина пациентов с изолированным ЧАДЛВ способны дожить до 30–40 лет [12].

При ЧАДЛВ в функциональном аспекте принципиальны анатомические особенности левой части сердца. Такие изменения, естественно, отражаются на состоянии системной гемодинамики, что вызывает снижение размеров левого предсердия [10, 11].

Наиболее распространенной классификацией ЧАДЛВ является классификация R.S. Darling et al. [17], в основе которой, как и при ТАДЛВ, лежит анатомический принцип уровня впадения легочных вен. Выделяют четыре типа порока:1) супракардиальный, когда легочные вены впадают в левую безымянную, верхнюю полую вены или в одну из их ветвей; 2) кардиальный – дренирование всех или части легочных вен в полость правого предсердия; 3) инфракардиальный – часть легочных вен впадает в венозный сосуд, расположенный ниже сердца; 4) смешанный.

Пациентам с подозрением на ЧАДЛВ показано выполнение МРТ для оценки анатомических особенностей легочных вен, особенно при неубедительных результатах ЭхоКГ [18].

Катетеризация сердца с ангиографией показана при подозрении на легочную гипертензию или для выявления сопутствующих аномалий сердца [18, 19].

Единственным способом устранения ТАДЛВ является ее кардиохирургическая коррекция [19, 20]. Несмотря на современные достижения в области хирургической техники, не существует универсального подхода к выбору оптимальной хирургической коррекции сложных вариантов аномального дренажа легочных вен [3, 13, 19]. Общая хирургическая летальность при изолированном ТАДЛВ достигает 16% [15], летальность при коррекции ЧАДЛВ не превышает 1–2% [3]. Основным осложнением и основной причиной повторной операции в хирургии ТАДЛВ является возникновение легочной венозной обструкции [3].

Заключение. Таким образом, несмотря на значительное количество современной литературы, в которой описаны различные аномалии легочных вен, наблюдаемые в клинической практике, их углубленное изучение сохраняет свою актуальность как с точки зрения понимания процесса их формирования и влияния на гемодинамику, так и с точки зрения своевременной диагностики и возможной коррекции имеющихся нарушений.

Библиографическая ссылка

Корниенко Н.А., Чаплыгина Е.В., Каплунова О.А., Корниенко А.А., Каракозова Е.А., Балышев О.О., Марайкин В.О. РАЗВИТИЕ И АНОМАЛИИ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=30731 (дата обращения: 22.12.2025).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.30731