Пневмонэктомия и резекция легких относятся к одним из самых сложных операций в торакальной хирургии. В большинстве случаев необходимость в таких операциях возникает у пациентов со злокачественными заболеваниями легких, а с учетом мировой статистики является самым часто встречающимся онкологическим заболеванием [1]. Реже подобные операции выполняются при туберкулезе, гнойно-воспалительных заболеваниях легких и врожденных аномалиях развития.

После пневмонэктомии и резекции легкого врач часто сталкивается с различными осложнениями. Особое место среди осложнений занимает несостоятельность швов культи бронха, приводящая к формированию бронхоплеврального свища. В послеоперационном периоде при возникновении нарушения целостности культи бронха из негерметичной культи бронха инфекция распространяется из полости бронха в плевральную полость, что приводит к развитию воспалительного процесса, а именно к возникновению послеоперационной эмпиемы плевры. По данным литературы, формирование бронхоплеврального свища после резекций легких достигает порой 15,9%, а послеоперационная летальность доходит до 50% и более [2, 3].

Наиболее часто вследствие оперативного вмешательства несостоятельность культи бронха наблюдается справа. В литературе описаны несколько причин развития этого патологического процесса. В эмбриональном периоде при развитии дыхательной системы правый главный бронх продолжается из трахеи, он шире и короче левого, получает кровоснабжение только из одной правой бронхиальной артерии, а левый главный бронх получает кровоснабжение из двух артерий. Учитывая вышесказанное, при оперативном вмешательстве – медиастинальной лимфодиссекции – именно в правом (главном) бронхе высок риск развития нарушения кровоснабжения [4, 5]. Следующая причина сниженной вероятности развития несостоятельности культи левого бронха – его топографическое расположение: при пневмонэктомии культя левого главного бронха смещается в зону дуги аорты и тем самым оказывается защищена окружающими тканями средостения, в отличие от правого главного бронха [4, 5]. Данные анатомические особенности отразились на летальности в послеоперационном периоде, которая составляет 20–78% при развитии несостоятельности культи главного правого бронха [6].

При резекции легких частота встречаемости бронхоплевральных свищей не зависит от стороны и составляет после сегментэктомий примерно 0,1%, после лобэктомий – 0,2–3% [5].

Описано более 200 методов закрытия культи бронха. Это свидетельствует о том, что не существует универсального метода для обработки культи бронха, обладающего простотой исполнения и позволяющего обеспечить профилактику несостоятельности швов и формирования бронхоплевральных свищей. Наиболее распространены две группы швов – механический и ручной проникающий [7]. К положительным сторонам механического шва можно отнести быстроту формирования, заживление бронха первичным натяжением из-за раздавливания слизистого слоя, в связи с чем стенки бронха соприкасаются подслизистыми слоями, а также меньшую контаминацию операционного поля. К отрицательным сторонам можно отнести неконтролируемое повреждение бронхиального хряща и сквозной характер шва.

По данным H. Asamura и соавт., использование механического шва по сравнению с ручным позволяет значимо снизить развитие несостоятельности культи бронха [8]. Другие исследования говорят о том, что нет значимой разницы между ручным и механическим швом в развитии несостоятельности культи бронха [9]. В целом развитие несостоятельности культи бронха – процесс многофакторный, и выбор метода формирования культи бронха должен решаться для каждого пациента индивидуально с учетом клинической картины,

преимуществ и недостатков различных методик. Общий недостаток механического и ручного проникающего шва обусловлен формированием лигатурных бронхоплевральных сообщений. В связи с этим были разработаны методы закрытия культи бронха путем сдавливания его извне путем наложения циркулярной лигатуры или использования специальных зажимов для сближения стенок бронха и герметизации культи [10, 11].

Цель исследования – провести анализ данных литературы о методах закрытия культи бронха путем сдавления извне.

В базах данных MedLine, PubMed, CochraneLibrary и eLibrary был проведен поиск среди англо- и русскоязычных работ, опубликованных в период с января 1990 по июль 2020 гг.

Методы закрытия культи бронха путем сдавления извне

В литературе описаны следующие методы:

1. В начале XX в. пневмонэктомия и резекция легкого выполнялись путем перевязки или наложения зажима на бронх и легочные сосуды en-mass, т.е. без их раздельной обработки. При использовании этого метода обработки культи бронха несостоятельность культи бронха возникала в 70% случаев, а летальность достигала 50% [12].

2. Метод П.Х. Гайдук. При формировании культи бронха используется аутотрансплантат из реберного хряща, который рассекают по длине и формируют У-образную расщепку. Перед наложением данного зажимного устройства его обрабатывают, отделяя от мышечных тканей, и помещают в физиологический раствор. Непосредственно в области бифуркации трахеи на бронх накладывают расщепку из реберного хряща, а края устройства фиксируют крепкими лигатурами, тем самым исключая миграцию аутотрансплантата в пределах культи бронха. Хотелось бы отметить, что применение данного метода актуально при эндобронхите [13].

3. Метод Л.К. Богуша и Г.М. Кагаловского. Создают клемму из вываренной кости крупнорогатого скота, которая является рассасывающимся материалом. Клемма состоит из двух губок, шарнирно соединенных между собой в области одного края. На другом конце клемма имеет специально выполненные углубления – насечки – для фиксации лигатуры на клемме, зажатой на бронхе. Края клеммы сформированы таким образом, чтобы зубцы одной губки входили в углубления другой. Это позволяет исключить соскальзывание клеммы с культи бронха. После выделения бронха клемму накладывают перпендикулярно к продольной оси бронха, проксимальнее предполагаемого места пересечения, зубчатым краем к периферии. Губки клеммы сводят на бронхе до полного закрытия его просвета. Далее накладывают шелковую лигатуру на свободном конце, тем самым сильнее стягивая и фиксируя клемму на бронхе. На удаляемую часть бронха накладывают зажим, бронх рассекают на 2 мм к периферии от клеммы параллельно ей. Слизистую на месте разреза бронха обрабатывают 80%-ным раствором трихлоруксусной кислоты [13].

4. Метод Бусто и Бюхера. Культю закрывают через край бронха специальными клипсами, которые сделаны из серебра и стали. При данном методе не происходит перфорации стенки бронха, тем самым исключается проникновение инфекции в стенку бронха и в ткани, которые располагаются топографически близко [13].

5. А.Н. Кабанов предложил культю бронха, пережатую прочным зажимом, покрывать костноциакриновой массой; воздействуя ультразвуком, костноциакриновую массу полимеризировать вокруг тканей культи. Масса прочно фиксирует стенки бронха в сближенном состоянии. Заживление наступает за счет пролиферации тканей, окружающих бронх [13].

6. Полиспастно-циркулярный способ закрытия просвета главного бронха. На бронх накладывается лигатура из лавсановой нити, при затягивании которой происходит циркулярное сужение просвета бронха с погружением мембранозной части бронха в полость бронха. Первая петля затягивается до момента соприкосновения полуколец. Второй встречной петлей, действующей по принципу полиспаста, равномерно ужимают просвет, погружая в него концы хрящевых полуколец [14].

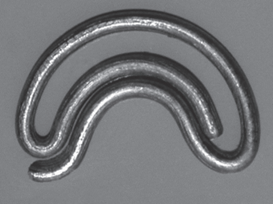

7. В клиниках Сибирского государственного медицинского университета был разработан способ закрытия культи главного бронха сдавлением извне сверхэластичной конструкцией из никелида титана с памятью формы (рис. 1). При осуществлении данного способа используют конструкцию, представляющую собой зажим в виде двух бранш, соединенных между собой. Способ обеспечивает условия для заживления культи первичным натяжением до 30 суток после операции с восстановлением в дне культи типичного эпителия воздухоносных путей и предотвращает образование бронхиальных свищей [6]. Недостатки способа связаны с жесткостью конструкции, а также с особенностью применения материала с памятью формы. В связи с относительной жесткостью конструкции остается вероятность неравномерного распределения усилий, их локальной концентрации, вследствие чего может возникнуть избыточное передавливание тканей. Для конкретных анатомических особенностей приходится подбирать зажим с подходящей кривизной и диаметром бранш. Применение материала с памятью формы подразумевает манипуляции с хладагентом, причем для правильного наложения зажима отводится жесткий лимит времени, в течение которого он отогревается и принимает рабочую форму.

Рис. 1. Компрессионная конструкция для герметизации культи бронха

Рис. 2. Культя бронха после наложения конструкции

8. Р.М. Хасанов и соавт. предложили метод обработки культи путем без прошивания стенки бронха, при котором лигатура накладывается у основания бронха. Отличительной особенностью данного способа формирования культи бронха является сохранение питания терминального отдела. Лигатура проводится между стенкой бронха и висцеральной плеврой в перибронхиальной клетчатке, под стволом бронхиальной артерии. Так не происходит нарушения трофики стенки бронха, а наложение лигатуры у основания формирует короткую культю, тем самым предупреждает повышенный риск реканализации культи бронха. Лигатура изолируется от свободной плевральной полости перибронхиальными тканями при погружении ее в стенку бронха. В случае наложения лигатуры несостоятельность культи бронха наблюдалась в 0,7% случаев, при механическом шве – в 2% [14].

9. В.В. Лишенко описал метод герметизации культи бронха с использованием клипс. Данное устройство представляет собой изгиб пластины U-образной формы, которая выполнена из биологически инертного металла. Обе части клипсы имеют одинаковый размер и длину, бранши располагаются параллельному параллельно друг другу. В области краев бранш есть выступы с фиксирующими кромками, которые позволяют плотно фиксировать клипсу на стенке бронха. При формировании культи бронха, как и в большинстве методов, мембранозная часть погружается внутрь просвета бронха между хрящевыми полукольцами. Далее накладывается перибронхиальный шов, который не достигает хрящевого вещества полукольца бронха, в результате происходит сближение свободных концов хрящевого полукольца в сагиттальной плоскости. Вторым этапом фиксируют клипсы на крайнем хрящевом полукольце культи бронха. Тем самым достигается герметизация культи бронха [11].

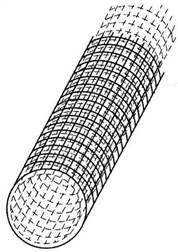

10. На базе госпитальных клиник СибГМУ совместно с НИИ медицинских материалов и имплантатов с памятью формы СФТИ им. Академика В.Д. Кузнецова ТГУ разрабатывается новый метод обработки культи бронха, который заключается в использовании шнура из никелида титана.

Рис. 3. Шнур из никелида титана

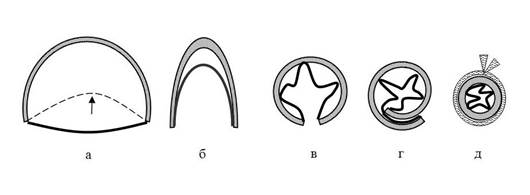

При данном методе происходит сдавливание бронха у основания. Отличается данный метод тем, что в качестве сдавливающего средства используют сетчатый шнур из никелид-титановой нити толщиной 40–50 мкм, при этом конец бронха на уровне предполагаемой резекции деформируют, прогибая мембранозную часть внутрь полости бронха до контакта с хрящевой частью, сводят концы хрящевой части до взаимного перекрытия и обматывают область культи 2–3 витками указанного сетчатого шнура, фиксируя витки узлом, после чего осуществляют резекцию дистальной части бронха.

Рис. 4. Этапы формирования культи бронха

Данный метод является новым, и в настоящее время проводятся исследования в данной области.

Заключение

Основным и самым грозным осложнением в хирургии легких является несостоятельность шва культи бронха, приводящая к формированию бронхоплеврального свища. И, несмотря на то, что бронхоплевральный свищ в настоящее время возможно ликвидировать большим количеством методов, начиная с трансстернальной окклюзии культи бронха [15] и заканчивая эндоскопическими методами с использованием сосудистого окклюдера [16], основополагающим является предотвращение данного патологического процесса. Не существует универсального метода закрытия культи бронха, позволяющего полностью предотвратить развитие осложнений и отличающегося простотой исполнения. Разработка методов закрытия культи бронха путем сдавления его извне является перспективным направлением для решения данной проблемы. Хотелось бы отметить, что в хирургии широко используется никелид титана – материал с памятью формы, обладающий высокой биосовместимостью [17]. Применение данного материала для закрытия культи бронха требует дальнейшего изучения.

Библиографическая ссылка

Дамбаев Г.Ц., Гюнтер В.Э., Куртсеитов Н.Э., Нагайцев А.А., Ульянов А.К. МЕТОДЫ ЗАКРЫТИЯ КУЛЬТИ БРОНХА ПУТЕМ СДАВЛЕНИЯ ИЗВНЕ // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=30628 (дата обращения: 28.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.30628