Пороки развития спинного мозга и позвоночника могут быть сопряжены с целым рядом неврологических и ортопедических проблем со стороны нижних конечностей, позвоночного столба и спинного мозга.

Пороки развития спинного мозга и позвоночника делятся на две основные группы: открытый спинальный дизрафизм (spina bifida aperta), когда грыжевое выпячивание спинного мозга не покрыто кожными покровами (миелоцеле, миеломенигоцеле и др.), и spina bifida occulta, или закрытая спинальная дизрафиия, при которой целостность кожных покровов над областью порока развития спинного мозга сохранена (липомиелоцеле, диастематомиелия и др.) [1].

В нашем исследовании мы рассмотрим рентгенологические особенности тазобедренных суставов у наиболее тяжелой группы пациентов со spina bifida aperta (SBA).

У большинства пациентов с SBA наблюдаются ортопедические проблемы. Патология тазобедренного сустава у детей с SBA всегда представляла одну из трудных и актуальных задач детской ортопедии. В основе этих проблем, по мнению большинства авторов, лежит поражение спинного мозга, которое сопровождается формированием дисбаланса мышечных групп, окружающих тазобедренный сустав [2, 3].

Наиболее частыми проявлениями нестабильности тазобедренных суставов служат подвывих и вывих бедра, которые у пациентов с SBA наблюдаются в 50% случаев [3, 4]. Ведущим способом оценки динамики стабильности тазобедренного сустава у детей является рентгенологический.

Анализ современных научных публикаций, посвященных SBA, показал, что авторы не оценивали взаимосвязь между клиническими формами заболевания и рентгенологическими показателями [5, 6]. Позвоночно-тазовые соотношения у пациентов с SBA остаются малоизученными. Отсутствуют данные о влиянии сагиттального и фронтального профиля на формирование тазобедренного сустава у детей с вялыми параличами.

Целью исследования: уточнить особенности рентген-анатомии тазобедренного сустава у детей с SBA.

Материалы и методы исследования

Наша научная работа основана на оценке результатов обследований 202 детей с SBA (113 девочек и 89 мальчиков) в возрасте от 6 до 12 лет, которым проведено лечение в ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» Минздрава России в период с 2015 по 2020 гг. Все пациенты по протоколу стандартного обследования подвергались рентгенографическому обследованию тазобедренных суставов. Для оценки соотношений элементов тазобедренного сустава и влияния положения таза на его стабильность применялись стандартные и функциональные рентгенологические проекции. Проводилось измерение шеечно-диафизарного угла (ШДУ), угла антеверзии бедренной кости (УА), угла Шарпа (УШ), а также угла наклона таза во фронтальной плоскости (УНТФП). Стабильность тазобедренного сустава во фронтальной плоскости оценивалась при помощи определения степени костного покрытия (CKП), расчет которой проводился по формуле: A/B х 100%. Состояние, при котором СКП был менее 40%, мы считали подвывихом бедра, а полное разобщение вертлужной впадины с головкой бедренной кости считали вывихом бедра.

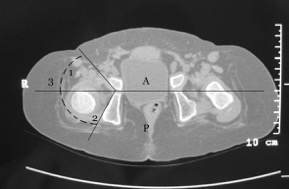

Для оценки сферичности вертлужной впадины мы использовали компьютерную томографию (КТ) тазобедренных суставов, по которой в аксиальных срезах проводили измерения переднего и заднего края впадины (рис. 1).

|

|

|

Рис. 1. Компьютерная томография тазобедренных суставов. 1 – угол переднего края вертлужной впадины; 2 – угол заднего края вертлужной впадины; 3 – суммарный угол вертлужной впадины |

С целью определения референтных значений угла переднего края вертлужной впадины (УПКВП), угла заднего края вертлужной впадины (УЗКВП) и суммарного угла (СУВП) нами проведен анализ показателей, полученных у 40 (80 суставов) детей с SBA, у которых отсутствовали подвывихи и вывихи в тазобедренных суставах. Исследование проводилось в возрастной группе пациентов от 6 до 12 лет. Компьютерная томография этим детям выполнялась в целях диагностики аномалий развития поясничного и крестцового отделов позвоночника спинного мозга, а также при планировании нейрохирургического этапа лечения, поэтому полученные данные были доступны нам для анализа.

С целью выявления корреляций полученных рентгенологических изменений в тазобедренных суставах с клинической картиной обследованных пациентов нами определялся нейросегментарный уровень последствий SBA по Sharrаrd. Эта методика заключается в балльной оценке силы основных групп мышц нижних конечностей, иннервируемых определенным нейросегментом [7]. По данной системе классификации выделяют 5 уровней: Thoracic, L1-L2, L3-L4, L5-S1 и S2. Каждый из представленных нейросегментарных уровней отличается клинической картиной и имеет ряд типичных патологических изменений, свойственных определенному уровню.

Статистический анализ

Статистический анализ осуществляли с помощью программ Microsoft Excel 2019 (Microsoft, USA) и SPSS Statistic v.23 (IBM, USA). После проверки выборки по нормальности распределения использовано определение коэффициента корреляции Пирсона. Статистически значимым считали уровень вероятности ошибки первого рода менее 5% (p<0,05).

Результаты исследования и их обсуждение

Рентгенологическое и клиническое обследование было выполнено всем 202 пациентам с SBA. Анатомическая нестабильность тазобедренного сустава (подвывих, вывих) наблюдалась у 157 (77,7%) детей. У 45 пациентов (22,3%) в исследуемой группе признаков нестабильности выявлено не было.

В таблице 1 представлено распределение пациентов с подвывихом и вывихом бедра в зависимости от нейросегментарного уровня последствий SBA.

Таблица 1

Распределение пациентов с подвывихом и вывихом бедра в группах по

нейросегментарному уровню

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Анализ данных таблицы 1 показал, что наиболее часто встречающейся формой нестабильности тазобедренных суставов являлись вывихи бедра с двух сторон (встречались у 53 из 157 (33,8%) пациентов). Подвывих бедра с одной стороны имел место в 12,7% случаев и оказался наиболее редко встречающейся формой нестабильности тазобедренного сустава в рамках нашего исследования. Максимальное число вывихов бедра с двух сторон мы диагностировали у детей в группе с нейросегментарным уровнем L3-L4 (у 33 из 53 пациентов). У 76 из 157 (48,4%) из группы пациентов с L3-L4 нейросегментарным уровнем SBA мы отмечали вывих или подвывих. Причинами того, что практически каждый второй пациент с нестабильностью тазобедренного сустава оказался в группе L3-L4, мы считаем асимметрию тяги мышц, окружающих тазобедренный сустав: сила мышц, приводящих и сгибающих бедро, преобладает над функцией мышц, которые отводят и разгибают ногу в тазобедренном суставе. Такое неравномерное распределение силы мышц является основной причиной формирования вывиха и подвывиха бедра.

Среди 35,2% пациентов нейросегментарного уровня L1-L2 и Thoracic (у 51 из 157) наблюдался вывих и подвывих бедра. В данной группе нестабильность тазобедренного сустава возникла по причине прогрессирования наклона таза кпереди за счет сгибательной контрактуры в тазобедренных суставах. Инклинация таза приводит к уменьшению покрытия головки бедренной кости задним краем вертлужной впадины.

Только у 3 пациентов с S2 нейросегментарным уровнем наблюдалась нестабильность в тазобедренном суставе в виде подвывиха бедра. У остальных пациентов этой группы отмечали рентгенологически стабильные тазобедренные суставы. Мы связывали это с тем, что у данной категории больных в патологический процесс не вовлечены отводящие мышцы бедра и за счет их хорошей функции удается уравновесить мышечный баланс, что стабилизирует тазобедренный сустав.

Для оценки взаимосвязи между нейросегментарным уровнем и рентгенологическими параметрами стабильности тазобедренного сустава мы проанализировали соответствующие ангулометрические показатели бедренного и тазового компонентов.

При анализе полученных результатов (табл. 2) мы выявили, что средние показатели ШДУ, УА и УШ у пациентов с SBA были выше средних показателей здоровых детей. Кроме того, мы определили зависимость между нейросегментарным уровнем и УШ (r= –0,6813, p<0,05), а также между ШДУ и нейросегментарным уровнем (r= –0,7122, p<0,05). Снижение нейросегментарного уровня от Thoracic к S2 достоверно сопровождалось уменьшением показателей УШ и ШДУ. Нам удалось установить, что при росте показателей ШДУ увеличиваются показатели УШ (r=0,6886, p<0,05).

На основании данных рентгенологического обследования, изложенного выше, достоверно выявлена прямая взаимосвязь между угловыми показателями тазобедренного сустава и нейросегментарного уровня.

С целью трехмерной оценки вертлужной впадины мы применяли компьютерную томографию с компьютерным моделированием тазобедренного сустава. Сферичность вертлужной впадины в нашем исследовании мы определяли на основании измерения переднего и заднего края вертлужной впадины (табл. 2).

Таблица 2

Рентгенологические угловые значения, характеризующие стабильность тазобедренного сустава в зависимости от нейросегментарного уровня

|

|

Нейросегментарный уровень

|

||||

|

Рентгенологические угловые значения тазобедренного сустава |

Thoracic |

L1-L2

|

L3-L4 |

L5-S1

|

S2

|

|

ШДУ (1330–1430) |

151,1±8,2 |

148,2±6,9 |

141,3±6,9 |

137,5±7,3 |

134,4±7,7 |

|

УА (260–370) |

62,5±9,4 |

59,8±8,2 |

51,9±8,3 |

37,7±7,2 |

34,8±6,2 |

|

УШ (450–480) |

62,9±8,5 |

60,1±4,9 |

59,1±3,1 |

56,9±9,1 |

49,9±8,8 |

|

УПКВП (550–620) |

78,5±5,4 |

74,5±8,2 |

71,1±7,1 |

63,5±6,6 |

58,1±5,6 |

|

УЗКВП (460–520) |

64,8±8,3 |

63,9±6,3 |

78,8±8,8 |

58,8±6,2 |

50,3±5,1 |

|

СУВП (1050–1150) |

143,9±7,7 |

142,7±11,3 |

151,8±9,30 |

120,9±7,3 |

110,1±5,8 |

Анализ данных, представленных в таблице 2, нестабильность тазобедренного сустава (подвывих, вывих) у пациентов с SBA отмечается дефицит и переднего, и заднего края вертлужной впадины. Как видно из полученных результатов, существует достоверная зависимость между нейросегментарным уровнем и показателями угла переднего края (r=0,6381, p<0,05). У пациентов с L5-S1 и S2 нейросегментарным уровнем показатель переднего края вертлужной впадины соответствовал среднему значению, характерному для пациентов со стабильными тазобедренными суставами. В нашем исследовании мы не выявили зависимости показателей угла заднего края от нейросегментарного уровня (p>0,05). Патологические изменения отмечались как у пациентов с грудным нейросегментарным уровнем, так и у детей с L5-S1, но у больных с L3-L4 нейросегментарным уровнем отмечались наиболее низкие значения среди всех групп. У пациентов с S2 нейросегментарным уровнем отсутствовали патологические изменения показателей УЗКВП и УПКВП. Полученные нами данные в этой группе объясняют небольшое количество нестабильных тазобедренных суставов – у 3 из 157 (1,9 %) пациентов.

На основании полученных данных КТ-исследования о состоянии вертлужной впадины нами выявлено, что у пациентов с SBA отмечается дефицит как переднего, так и заднего края вертлужной впадины. Так как у детей с SBA «вывихивание» головки бедра осуществляется через задний край вертлужной впадины, его показатели существенным образом должны влиять на тактику хирургического лечения и выбор варианта вмешательства на тазовом компоненте сустава. Таким образом, показатели сферичности вертлужной впадины (передний и задний край) являются одними из определяющих на этапе планирования вмешательства на ацетабулярном компоненте сустава.

Положение таза и его косое расположение также влияют на стабильность тазобедренного сустава. Нами проанализированы рентгенограммы пациентов, выполненные во фронтальной плоскости, и мы отметили корреляцию между углом наклона таза во фронтальной плоскости (УНТФП) и развитием нестабильности тазобедренного сустава (табл. 3).

Таблица 3

Распределение пациентов со стабильными и нестабильными тазобедренными суставами по степени наклона таза во фронтальной плоскости

|

Степень наклона таза во фронтальной плоскости |

Количество пациентов |

|

|

Стабильные тазобедренные суставы |

Нестабильные тазобедренные суставы |

|

|

I степень (00–100) |

39 |

45 |

|

II степень (100–200) |

6 |

62 |

|

III степень (>300) |

– |

50 |

Как показывают данные таблицы 3, при увеличении УНТФП уменьшается количество пациентов со стабильными тазобедренными суставами. В нашем исследовании у всех пациентов с углом наклона таза во фронтальной плоскости более 30о наблюдались подвывихи и вывихи бедра. Формирование наклона таза во фронтальной плоскости связано с асимметричным неврологическим поражением нижних конечностей, это приводит к формированию асимметричных контрактур в области тазобедренного сустава. С целью профилактики развития подвывихов и вывихов бедра с учетом двигательных возможностей пациентов в группе детей с III степенью (>300) наклона таза во фронтальной плоскости необходимо рассматривать превентивное хирургическое лечение по устранению контрактур в тазобедренных суставах. Кроме того, причиной перекоса таза могут быть дополнительные пороки развития позвоночника на фоне нарушения формирования и сегментации позвонков, которые следует учитывать для определения тактики лечения пациента.

Степень рентгенологических изменений тазобедренного сустава и нейросегментарный уровень последствий SBA находятся в прямой зависимости друг от друга. Следовательно, зная уровень нейросегментарных последствий, можно прогнозировать путь развития тазобедренных суставов у детей с SBA.

Выводы

1. Уровень нейросегментарных последствий SBA напрямую влияет на развитие тазобедренного сустава у детей. Наибольшие изменения ангулометрических показателей тазобедренных суставов отмечаются у пациентов с Thoracic и L1-L2 нейросегментарными уровнями.

2. Величины ШДУ и УШ находятся в прямой зависимости от нейросегментарного уровня: чем выше нейросегментарный уровень, тем больше значение ШДУ и УШ.

3. У пациентов с SBA с L3-L4 нейросегментарным уровнем чаще всего встречался двусторонний вывих бедра, что подтверждает влияние дисбаланса мышечных групп в области тазобедренного сустава как одного из главных факторов в формировании подвывиха и вывиха бедра.

4. Одним из факторов, который приводит к дестабилизации тазобедренного сустава, является перекос таза во фронтальной плоскости. Как показывает наше исследование, угол наклона таза во фронтальной плоскости более 30о приводит к развитию подвывиха и вывиха бедра.

5. Основной особенностью тазового компонента тазобедренного сустава у детей с SBA является недоразвитие заднего края вертлужной впадины. Наибольший дефицит заднего края вертлужной впадины мы отмечали у пациентов с SBA с L3-L4 нейросегментарным уровнем.

Законные представители пациентов дали письменное информированное согласие на публикацию клинических наблюдений и фотоматериалов.

Источник финансирования: государственное бюджетное финансирование.

Библиографическая ссылка

Иванов С.В., Новиков В.А., Умнов В.В., Умнов Д.В., Звозиль А.В. АНАЛИЗ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ СО SPINA BIFIDA // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=30601 (дата обращения: 30.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.30601