Варикозная болезнь малого таза (ВБМТ) на протяжении нескольких десятилетий широко изучается у лиц женского пола, однако проблема остается малоизученной патологией в мужской популяции.

«Золотым стандартом» в перечне диагностических исследований при подозрении на ВБМТ являются компьютерная томография (КТ) и селективная флебография вен малого таза. Однако данные методы исследования обладают рядом недостатков и не могут быть использованы в повседневной клинической практике. Рядом преимуществ перед другими лучевыми методами диагностики обладает ультразвуковая диагностика. Отсутствие лучевой нагрузки, неинвазивность, возможность неоднократного повторения в амбулаторных условиях - делают метод ультразвуковой диагностики приоритетным в качестве скринингового метода визуализации патологических изменений венозного русла малого таза у мужчин.

Несмотря на проводимые исследования, в настоящее время отсутствуют стандартизированные ультразвуковые критерии диагностики ВБМТ у мужчин и дифференциальные критерии его форм, также не разработана стандартизированная методика проведения УЗ-исследования вен малого таза у мужчин. Вместе с тем в связи с возможностью развития фатальных осложнений - тромбоза в системе нижней полой вены и развития тромбоэмболии легочной артерии, своевременно выявленная ВБМТ крайне важна [1].

В структуре причин ВБМТ выделяют первичную варикозную трансформацию вен малого таза (идиопатическую) и вторичную, которая может развиться за счет нарушения венозного оттока из органов малого таза. Следует отметить, что вторичная ВБМТ, особенно у мужчин, является недостаточно изученной патологией.

В основе возникновения первичной ВБМТ лежит нарушение эластичности венозной стенки [2] либо отсутствие или недоразвитие венозных клапанов [3].

В основе развития вторичной ВБМТ лежит флебогипертензия, возникающая при существовании затруднения венозного оттока из органов малого таза [4]. В свою очередь, причинами флебогипертензии могут являться артериовенозные конфликты (компрессия подвздошных вен - синдром Мея-Тернера, аорто-мезентериальная компрессия левой почечной вены - «синдром щелкунчика»), компрессия вен за счет опухолевых процессов, тромботическая венозная обструкция, компрессия вен вследствие аневризматического расширения брюшного отдела аорты, подвздошных артерий [5].

По данным Гаврилова С.Г. и соавт. (2009) [6], комплексное ультразвуковое исследование (УЗИ) венозного оттока из органов малого таза должно включать в себя исследование венозных сплетений малого таза (с использованием внутриполостного доступа), нижней полой вены, подвздошных вен, почечных вен, яичковых вен (с использованием трансабдоминального доступа) с исследованием работы клапанного аппарата.

Цель работы: стандартизация методики выполнения комплексного ультразвукового исследования вен малого таза у мужчин с ВБМТ.

Материал и методы исследования

С декабря 2017 г. по август 2020 г. в МБУЗ «КДЦ «Здоровье» г. Ростова-на-Дону выполнено 558 комплексных исследований вен малого таза у мужчин. Возраст пациентов составил от 18 до 69 лет. Все пациенты обратились за медицинской помощью в связи с наличием синдрома хронической тазовой боли (СХТБ). УЗИ вен малого таза проводилось после полного клинико-урологического обследования. С целью исследования диагностической достоверности выявления ВБМТ методом УЗИ 154 пациентам было выполнена МР-флебография и рентгеноконтрастная флебография.

Проведен ретроспективный анализ данных, полученных при помощи комплексного УЗИ, МР-флебографии и рентгеноконтрастной флебографии.

Обработка результатов проводилась с помощью программ Microsoft Office Excel 2007, Statistica for Windows 10.0 (Statsoft Inc. USA). Для статистической характеристики параметров использовали среднюю арифметическую и ее ошибку (М±m). Для определения достоверности различий применялся параметрический тест Стьюдента. Вероятное значение р<0,05 считалось достоверным.

Ультразвуковое исследование проводилось согласно разработанному нами протоколу «Комплексное ультразвуковое исследование вен малого таза у пациентов с СХТБ» (рис. 1) с использованием методики «Способ дифференциальной диагностики первичной и вторичной варикозной болезни вен малого таза у мужчин» (патент № 2713800) [7].

Рис. 1. Протокол комплексного ультразвукового исследования вен малого таза у пациентов с синдромом хронической тазовой боли

Подготовка пациента к комплексному УЗИ вен малого таза: исследование выполняется натощак, после предварительной подготовки кишечника, с опорожненным мочевым пузырем.

Первым этапом выполняется трансректальное исследование венозных сплетений малого таза и трансабдоминальное исследование яичковых вен. Пациент принимает положение «лежа на левом боку», с согнутыми в коленных суставах ногами, колени максимально приведены к туловищу. Выполняется трансректальное исследование парапростатического венозного сплетения в В-режиме, в режиме цветного доплеровского картирования (ЦДК) при поперечном и продольном сканировании, а также в режиме спектрального доплеровского картирования.

При проведении исследования оценивают последовательно справа и слева:

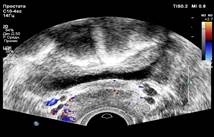

· проходимость вен - равномерность окрашивания просвета при проведении ЦДК, «компрессивность» вен датчиком (рис. 2а);

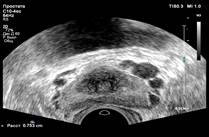

· диаметр парапростатических вен – измерение производится в В-режиме в поперечном сечении в месте наибольшего расширения вен (рис. 2б);

· форму вен – варикозно расширенные вены лоцируются в виде извитых эктазированных анэхогенных сосудов;

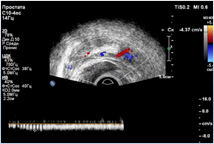

· скорость кровотока в парапростатических венах - оценивается при проведении спектрального доплеровского исследования (рис. 3а);

· наличие ретроградного кровотока при проведении стандартизированной пробы Вальсальвы с измерением длительности рефлюкса - измерение производится в спектральном доплеровском режиме (рис. 3б).

a б

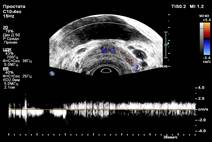

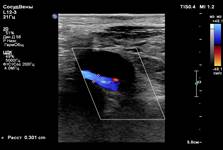

Рис. 2. Эхограмма трансректального УЗИ:

а) В-режим+ЦДК (поперечное сечение). Равномерное окрашивание просвета парапростатических вен справа;

б) В-режим. Измерение диаметра вен парапростатического сплетения слева (поперечное сечение)

a б

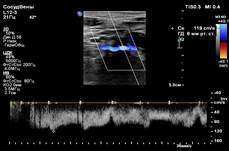

Рис. 3. Эхограмма трансректального УЗИ. Спектральный доплеровский режим:

а) измерение скорости кровотока в венах парапростатического сплетения;

б) ретроградный кровоток в венах парапростатического сплетения слева при проведении стандартизированной пробы Вальсальвы

Далее пациент принимает положение «лежа на спине». Конвексным и линейным мультичастотными датчиками в В-режиме, с использованием ЦДК, спектрального доплеровского картирования проводится УЗИ гонадных вен.

При проведении исследования оценивают последовательно справа и слева:

· диаметр яичковых вен в покое и при проведении стандартизированной пробы Вальсальвы – измерение осуществляется в поперечном сечении в месте наибольшего расширения яичковой вены (рис. 4а);

· проходимость яичковых вен - равномерность окрашивания просвета при использовании ЦДК;

· наличие ретроградного кровотока в яичковых венах при проведении стандартизированной пробы Вальсальвы (рис. 4б) с измерением длительности рефлюкса - измерение производится в спектральном доплеровском режиме.

a б

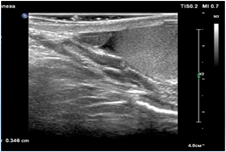

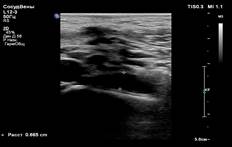

Рис. 4. Эхограмма яичковой вены:

а) В-режим. Измерение диаметра яичковой вены; б) спектральное доплеровское картирование. Ретроградный кровоток в яичковой вене при проведении пробы с натуживанием

Ультразвуковыми признаками ВБМТ являются [8]:

· диаметр вен парапростатического сплетения более 4 мм и/или диаметр яичковой вены более 5 мм;

· линейная скорость кровотока в венах парапростатического сплетения ≤ 3 см/с;

· ретроградный кровоток при проведении пробы с натуживанием длительностью более 0,5 с в яичковых венах и/или венах парапростатического сплетения.

Вторым этапом выполняется исследование левой почечной вены и подвздошных вен. Конвексным и линейным мультичастотными датчиками исследуют левую почечную вену на всем протяжении. Обязательным условием является выполнение исследования в положениях пациента «лежа на спине», «лежа на левом боку» и «стоя перед исследователем».

При проведении исследования оценивают

· диаметр левой почечной вены в дистальном отделе и в аорто-мезентериальном пространстве в В-режиме и режиме ЦДК (рис. 5 a, б);

· в режиме спектрального доплеровского картирования максимальную скорость кровотока в дистальном отделе левой почечной вены и в аорто-мезентериальном пространстве (рис. 5 в, г).

a б

в г

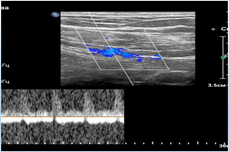

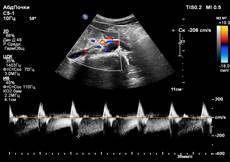

Рис. 5. Эхограмма трансабдоминального УЗИ:

a) В-режим. Диаметр левой почечной вены в дистальном отделе; б) В-режим+ЦДК. Диаметр левой почечной вены в аорто-мезентериальном пространстве;

в) спектральное доплеровское картирование. Определение скорости кровотока в левой почечной вене в дистальном отделе; г) спектральное доплеровское картирование. Определение скорости кровотока в левой почечной вене в аорто-мезентериальном пространстве

Ультразвуковыми признаками «синдрома щелкунчика» являются [9; 10]:

· линейная скорость кровотока в левой почечной вене в аорто-мезентериальной области более 100 см/с;

· диаметр левой почечной вены в аорто-мезентериальной области менее 3,5 мм.

Далее конвексным и линейным мультичастотными датчиками исследуют область бифуркации брюшного отдела аорты, правой и левой общей подвздошной артерии, правой и левой общей подвздошной вены. При проведении исследования оценивают:

· диаметр правой общей подвздошной вены в В-режиме и режиме ЦДК;

· диаметр левой общей подвздошной вены в дистальном отделе (рис. 6a) и в месте пересечения правой общей подвздошной артерией (рис. 6б) в В-режиме и режиме ЦДК;

· максимальную скорость кровотока в дистальном отделе левой общей подвздошной вены (рис. 6в) и в месте пересечения правой общей подвздошной артерией (рис. 6г) в режиме спектрального доплеровского картирования измеряли.

a б

в г

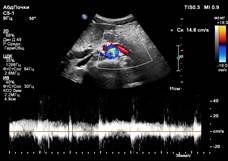

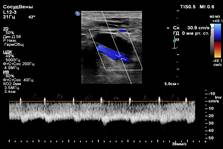

Рис. 6. Эхограмма трансабдоминального УЗИ:

a) В-режим. Диаметр левой общей подвздошной вены в дистальном отделе;

б) В-режим +ЦДК. Диаметр левой общей подвздошной вены в месте пересечения правой общей подвздошной; в) спектральное доплеровское картирование. Скорость кровотока в дистальном отделе левой общей подвздошной вены; г) спектральное доплеровское картирование. Скорость кровотока в левой общей подвздошной вене в месте пересечения правой общей подвздошной артерией

Ультразвуковыми признаками синдрома Мея-Тернера являются [7]:

· линейная скорость кровотока в левой общей подвздошной вене в месте пересечения правой общей подвздошной артерией 100 см/с и более;

· диаметр левой общей подвздошной вены в месте пересечения правой общей подвздошной артерией 5,0 мм и менее.

В результате применения разработанного нами метода ультразвукового исследования к изучаемой выборке были получены значения чувствительности при определении первичной ВБМТ, составившей 100%, при определении вторичной ВБМТ на фоне «синдрома щелкунчика» – 100%, при определении вторичной ВБМТ на фоне синдрома Мея-Тернера – 100%.

После выполнения перекрестного контроля значения чувствительности составили для пациентов с первичной ВБВМТ - 100%, вторичной ВБВМТ на фоне «синдрома щелкунчика» – 100%, вторичной ВБВМТ на фоне синдрома Мея-Тернера – 92,3%.

Высокие значения чувствительности, незначительно снижающиеся при перекрестном контроле, свидетельствуют о надежности полученных данных и их возможном применении для определения варианта ВБВМТ по данным УЗ-параметров.

Заключение

Разработанная методика комплексного УЗИ вен малого таза в трансабдоминальной и трансректальной модификации дает возможность проводить неинвазивную диагностику ВБМТ у мужчин и осуществлять дифференциальную диагностику первичной и вторичной ВБМТ. Данный подход обладает рядом преимуществ: даёт возможность качественной и количественной оценки венозного оттока из органов малого таза, обладает хорошей воспроизводимостью, является неинвазивной, не несет лучевую нагрузку на пациента, является экономически более выгодным методом, может многократно выполняться с целью оценки эффективности проводимого лечения. Данные преимущества делают комплексное УЗИ вен малого таза у мужчин методом первой линии в диагностике ВБМТ и должно быть включено в алгоритм обследования мужчин с ВБМТ.

Библиографическая ссылка

Берлизева О.Ю., Абоян И.А., Амосов А.В., Усенко Е.Е., Пакус С.М. МЕТОДОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ МАЛОГО ТАЗА У МУЖЧИН // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=30587 (дата обращения: 02.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.30587