Понимание концепции сагиттального баланса является ключевым моментом для оценки состояния пациентов с заболеваниями позвоночника как на этапе предоперационного планирования, так и после проведенного лечения. Неоспорима связь между параметрами позвоночно-тазовых соотношений и развитием некоторых патологических состояний, таких как спондилолиз и спондилолистез [1]. Также существует корреляция этих параметров с качеством жизни пациентов после проводимых хирургических вмешательств [2].

В течение длительного времени внимание уделяли преимущественно фронтальному балансу, игнорируя тот факт, что для эргономичного существования не менее важным является положение туловища в сагиттальной плоскости. Исследования Dubousset, посвященные трехмерной оценке сколиотических деформаций позвоночника, продемонстрировали важность нахождения человека в так называемом конусе экономии, что достижимо только при наличии оптимальных позвоночно-тазовых соотношений [3].

Сагиттальный баланс можно представить в виде динамической системы, основными компонентами которой являются позвоночник, пельвиосакральный комплекс и механизмы компенсации. Особенности морфологии осевого скелета и таза, заболевания и травмы позвоночного столба могут вызывать превышение лимита компенсаторных возможностей. В связи с этим одной из целей проводимого лечения должно являться воссоздание нарушенных позвоночно-тазовых соотношений.

Наиболее распространенной патологией позвоночного столба являются дегенеративно-дистрофические изменения, приводящие к механической нестабильности и развитию деформаций той или иной степени выраженности. Поскольку данная патология характерна для лиц старшего возраста, большинство исследований по проблеме нарушения сагиттального баланса отражают данные, актуальные для взрослых пациентов. Значимость позвоночно-тазовых соотношений в развитии различных заболеваний позвоночника у детей, характер и степень выраженности их изменений при наличии деформаций позвоночного столба изучены недостаточно полно.

Цель исследования. Проведение обзора литературы, освещающей особенности параметров сагиттального баланса у детей в норме и при наличии ряда патологических состояний позвоночника.

Материалы и методы исследования. Поиск литературных источников проводили два автора независимо друг от друга в электронных базах данных PubMed, Sciencedirect и при помощи поисковой системы Google Scholar. Запрос осуществляли, используя словосочетания: «сагиттальный баланс дети», «sagittal balance children», «позвоночно-тазовые соотношения дети», «spinopelvic parameters children». Временная глубина поиска не имела ограничений. В анализ включали исследования, в которых объектом являлись пациенты детского возраста, с доступом к полному тексту статьи. Дублирующие друг друга работы исключали, а оставшиеся после этого исследования подвергали анализу, разделяя их на представляющие позвоночно-тазовые параметры у детей в норме и при наличии патологии.

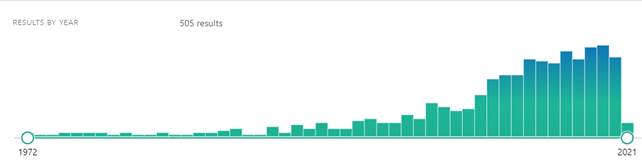

Результаты исследования и их обсуждение. Прежде всего, необходимо отметить значительный рост интереса к проблеме сагиттального баланса в течение последних 10–12 лет (рис.).

График, отражающий количество публикаций по теме сагиттального баланса по годам за период с 1972 г. по 2021 г. Резкий рост количества публикаций с 2009 г.

По данным базы PubMed единичное количество публикации в ранний период сменилось десятками – с 2009 г. их число не опускалось ниже 20, а в 2019 г. достигло 45. Разумеется, не все исследования посвящены оценке позвоночно-тазовых параметров у детей, однако удалось выделить ряд из них, представляющих интерес для проведения данного обзора.

Наиболее известным и часто используемым параметром для оценки сагиттального профиля позвоночника у детей является величина грудного кифоза и поясничного лордоза. Пределы допустимых значений варьируют в популяции и зависят от возраста, пола и, вероятно, методики их измерения. По данным Boseker с соавторами, полученным на основании обследования 121 здорового ребенка в возрасте от 5 до 19 лет, средняя величина грудного кифоза составила 33⁰ (вариация от 17⁰ до 51⁰) [4]. В результате применения стандартного отклонения (±2 SD) они предложили диапазон нормальных значений грудного кифоза: от 20⁰ до 50⁰. Следует отметить, что авторы проводили измерения, используя в качестве отправных точек замыкательные пластинки наиболее наклоненных позвонков, а широкий разброс по возрасту делает группу исследования разнородной, что ставит под сомнение достоверность полученных данных и универсальность применения предложенного диапазона нормальных значений. К примеру, в работе Cil с соавторами величину грудного кифоза оценивали строго на уровне Th1–Th12, а величину поясничного лордоза – на уровне L1–S1 [5]. В исследование вошел 151 ребенок в возрасте от 3 лет до 15 лет. Для каждой возрастной группы были получены собственные значения: так, величина грудного кифоза у детей 3–6 лет, 7–9 лет, 10–12 лет и 13–15 лет составила 45⁰ ± 11⁰, 48⁰ ± 11⁰, 46⁰ ± 11⁰ и 53⁰ ± 9⁰ соответственно. Величина поясничного лордоза в тех же группах была следующей: 44⁰ ± 11⁰, 52⁰ ± 12⁰, 57⁰ ± 10⁰ и 55⁰ ± 10⁰. Результаты работы Cil демонстрируют изменчивость данных параметров сагиттального баланса у детей и необходимость проведения их дифференцированной оценки с учетом возраста. Наибольшая по численности выборка (646 детей) была взята Mac-Thiong с соавторами: величину грудного кифоза и поясничного лордоза оценивали так же, как и в работе Cil, рассчитывали средние значения для всей группы (от 3 лет до 18 лет) и для подгрупп (3–10 лет и 10–18 лет) [6]. В то время как средние значения величины грудного кифоза и поясничного лордоза для всех обследованных детей составили 44,8⁰ ± 10,6⁰ и 56,7⁰ ± 11,4⁰ соответственно, при разделении на группы эти показатели существенно различались у пациентов младше 10 лет (42,0⁰ ± 10,6⁰ и 53,8⁰ ± 12,0⁰) и старше 10 лет (45,8⁰ ± 10,4⁰ и 57,7⁰ ± 11,1⁰). В таблице 1 представлены имеющиеся в литературе данные о величине грудного кифоза и поясничного лордоза по мнению разных авторов.

Таблица 1

Данные о значениях величины грудного кифоза и поясничного лордоза у детей в норме, представленные в литературе

|

Автор, год |

Количество обследованных детей |

Возраст детей (лет) |

Величина грудного кифоза (⁰) |

Величина поясничного лордоза (⁰) |

|

Bernhardt and Bridwell (1989) |

102 |

4,6–29,8 |

36⁰ ± 10⁰ |

44⁰ ± 12⁰ |

|

Vedantam et al. (1998) |

88 |

13±8 |

38⁰ ± 10⁰ |

64⁰ ± 10⁰ |

|

Boseker et al. (2000) |

121 |

5–19 |

33⁰ |

– |

|

Cil et al. (2005) |

151 |

3–15 |

45–53⁰ ± 11⁰ |

44–55⁰ ± 11⁰ |

|

Mac-Thiong et al. (2007) |

646 |

3–18 |

44,8⁰ ± 10,6⁰ |

56,7⁰ ± 11,4⁰ |

Помимо описанных выше известных и легко вычисляемых параметров, существуют более специфические характеристики морфологии позвоночника и таза. Понимание этих характеристик играет ключевую роль в диагностике и лечении заболеваний позвоночника. Одной из них является угол наклона таза (pelvic tilt) – данная величина отражает положение таза в пространстве относительно вертикальной линии. Увеличение угла наклона таза кпереди наблюдают у пациентов с нарушением соотношений в тазобедренных суставах (вывих/подвывих бедра) и называют антеверзией, флексией или инклинацией таза [7], в то время как увеличение угла наклона кзади, называемое ретроверзией, разгибанием или реклинацией таза, характерно для пациентов с наличием спондилолистеза [1]. Этот важный параметр необходимо учитывать при лечении пациентов, например при проведении тотального эндопротезирования тазобедренного сустава или при устранении феморо-ацетабулярного импиджмента. Другой важной характеристикой является угол наклона крестца (sacral slope) – положение верхней замыкательной пластинки S1 относительно горизонтальной линии. Оба этих параметра изменяемы и находятся в зависимости друг от друга и от положения человека в пространстве.

В отличие от угла наклона таза и крестца, существует уникальная характеристика пельвиосакральных соотношений, называемая pelvic incidence. Данный параметр ввели в 1990-х гг. Duval-Beaupere с соавторами [8]. Его уникальность заключается в том, что он не зависит от положения человека в пространстве, остается постоянной индивидуальной величиной и неизменяем. Примечательно, что все три описанных параметра связаны: известно, что pelvic incidence представляет собой сумму величин pelvic tilt и sacral slope. Pelvic incidence имеет крайне важное значение в поддержании сагиттального баланса, так как более высокие его значения требуют компенсаторного увеличения поясничного лордоза.

Существует лишь несколько исследований, описывающих величины обозначенных выше параметров в норме у взрослых и детей. Mac-Thiong с соавторами изучили динамику изменений параметров сагиттального баланса у 180 детей в возрасте от 4 до 18 лет [6]. Результаты их работы демонстрируют постоянное и постепенное увеличение показателей pelvic incidence у детей, преимущественно за счет увеличения угла наклона таза, в то время как значения sacral slope остаются стабильными. Авторы не продемонстрировали различий между лицами мужского и женского пола.

Значимость параметров сагиттального баланса подтверждается, прежде всего, рядом исследований, которые выявили линейную корреляцию между значениями величин поясничного лордоза и pelvic incidence и развитием спондилолистеза. В группе пациентов со спондилолистезом высокой степени по классификации Meyrding наблюдали и более высокие значения pelvic incidence [9], в то же время низкие значения этого параметра (менее 45⁰) также связаны с развитием патологии люмбосакральной области, в частности с развитием спондилолиза по механизму «nut – cracker». Эти данные легли в основу ряда классификаций, таких как классификация Spinal Deformity Study Group и классификация Mac-Thiong [10]. Стоит отметить, что только последняя позволяет определить вариант подходящего хирургического лечения: необходимость проведения полной или частичной редукции тела позвонка, фиксации таза, выполнения межтелового спондилодеза. В таблице 2 представлены данные о значениях позвоночно-тазовых параметров в норме и при наличии спондилолистеза у пациентов детского возраста [6].

Таблица 2

Средние значения параметров позвоночно-тазовых соотношений у детей в норме и у пациентов со спондилолистезом

|

Параметр |

Норма (±) |

Степень спондилолистеза (по Meyrding) |

||||

|

1-я степень |

2-я степень |

3-я степень |

4-я степень |

5-я степень |

||

|

Pelvic incidence |

49,1 (11,0) |

57,7 (6,3) |

66,0 (6,9) |

78,8 (5,6) |

82,3 (7,2) |

79,4 (10,2) |

|

Pelvic tilt (угол наклона таза) |

7,7 (8,0) |

13,8 (3,9) |

16,2 (5,4) |

27,6 (5,7) |

33,9 (5,2) |

33,5 (5,4) |

|

Sacral slope (угол наклона крестца) |

41,4 (8,2) |

43,9 (4,8) |

49,8 (4,2) |

51,2 (5,7) |

48,5 (7,6) |

45,9 (13,5) |

Параметры сагиттального баланса имеют значение и для пациентов с идиопатическим сколиозом. Согласно представлению ряда авторов, при развитии трехмерной деформации позвоночника первичные изменения происходят именно в сагиттальной плоскости [11–13]. Это необходимо учитывать в процессе выполнения хирургической коррекции деформаций, так как частота развития контактного кифозирования остается по-прежнему высокой [14]. В ряду причин возникновения такой ситуации находится дисбаланс в сагиттальной плоскости. Также, по мнению Missagi с соавторами, коррекция сколиотической деформации типа Lenke 1 с недостаточно полным устранением гипокифоза приводит к необходимости задействования компенсаторных механизмов, в частности увеличения угла наклона таза, для коррекции развивающегося отрицательного сагиттального баланса [15].

Кроме того, существуют работы, демонстрирующие прогностическую ценность характеристик позвоночно-тазовых соотношений при проведении консервативного лечения пациентов с использованием корсета. Так, Jing Guo с соавторами представили результаты своей работы, подтверждающие связь между величиной угла наклона таза на момент начала проведения корсетотерапии и вероятностью прогрессирования деформации: pelvic tilt < –0,5⁰ ассоциировался с неэффективностью проводимого лечения и являлся, по мнению авторов, сильным предиктором отсутствия успеха в лечении [16].

Тяжелой для курации категорией пациентов остаются дети с деформациями позвоночника на фоне нейромышечных заболеваний. Помимо сравнительно более высокой частоты развития инфекционных осложнений в послеоперационном периоде, их отличает и сравнительно более высокая частота дестабилизации металлоконструкции [17]. Хирургическая коррекция таких деформаций крайне часто включает спондилопельвиофиксацию – в таких ситуациях учет позвоночно-тазовых параметров сложно переоценить. Группа авторов из Бразилии продемонстрировала отсутствие изменений основных характеристик пельвиосакральных соотношений при проведении хирургического лечения пациентов с деформациями позвоночника на фоне детского церебрального паралича, что подтверждает тот факт, что фиксация таза ограничивает компенсаторные возможности этих пациентов, в отличие от детей с идиопатическими сколиозами [18]. Price с соавторами приводят данные о том, что независимо от выбранной техники фиксации таза у пациентов с нейромышечным сколиозом частота дестабилизации металлоконструкции достоверно выше у пациентов с исходно более высокими значениями pelvic incidence [19].

Особый интерес представляет изучение параметров сагиттального баланса у пациентов со скелетными дисплазиями. В силу того, что данные заболевания сравнительно редки, проведение исследований довольно затруднительно, однако существуют работы, оценивающие характеристики позвоночно-тазовых соотношений у пациентов с наиболее частой формой скелетной дисплазии – ахондроплазией. Известно, что патология осевого скелета у пациентов данной группы представлена развитием стеноза на уровне большого затылочного отверстия и С1 позвонка, а также формированием выраженного кифозирования в области грудопоясничного перехода. При этом в ряде случаев деформация исчезает без лечения в первые несколько лет жизни ребенка. Длительное время объяснение этому отсутствовало. В 2018 г. Mackenzie с соавторами продемонстрировали, что кифоз прогрессивно уменьшается в течение первых 3 лет жизни благодаря выраженному гиперлордозированию поясничного отдела позвоночника и увеличению угла наклона крестца [20]. Его данные подтверждают результаты исследования О.Г. Прудниковой и А.М. Аранович, демонстрирующие значительное уменьшение угла наклона таза у пациентов данной группы в сравнении со здоровыми детьми [21].

Выводы. Развитие концепции сагиттального баланса претерпевает значительные изменения в течение последнего десятилетия. В литературе появляется все больше работ, посвященных данной проблеме, но преимущественно у взрослых. Проведенный нами обзор демонстрирует, что вклад параметров позвоночно-тазовых соотношений в развитие ряда заболеваний в детском возрасте неоспорим, однако требует дальнейшего изучения. Крайне важным, однако немодифицируемым фактором является pelvic incidence, характеризующий морфологию пельвиосакрального комплекса. Для улучшения качества оказания помощи пациентам и снижения процента неудовлетворительных результатов лечения, а также для прогнозирования течения многих патологических состояний осевого скелета необходим учет параметров позвоночно-тазовых соотношений.

Работа проведена в рамках выполнения Государственного задания Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Библиографическая ссылка

Хусаинов Н.О., Виссарионов С.В., Кокушин Д.Н., Хальчицкий С.Е. КОНЦЕПЦИЯ САГИТТАЛЬНОГО БАЛАНСА У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=30574 (дата обращения: 29.12.2025).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.30574